概述

Tianshengqiao Erji Shuidianzhan 天生橋二級水電站

天生橋二級水電站天生橋二級水電站(Tianshengqiao No.2 Hydropower Station) 位於中國廣西壯族自治區隆林縣及貴州省安龍縣界河南盤江上。水電站首部樞紐布置在天生橋峽谷出口的壩索,利用從壩索壩址至廠房長約14.5km的河段內雷公灘構成集中天然落差180m,裁彎取直,開鑿引水隧洞引水發電,以發電為單一開發目標。

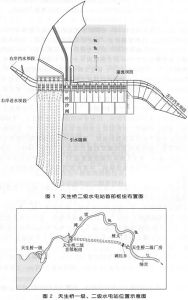

電站由首部樞紐、引水系統及廠房和開關站3部分組成,為一大型引水式水電工程(圖1、圖2)。大壩為碾壓混凝土重力壩,最大壩高60.7m,壩頂長471m。河床中部布置9孔寬9m的表孔溢洪道,右側布置沖沙閘和進水口。主要水工建築物設計洪水標準為100年一遇洪水,相應洪峰流量為13500m3/s,校核洪水標準為1000年一遇洪水,相應洪峰流量為19400m3/s。水庫正常蓄水位645m,設計洪水位649.93m,死水位(防洪限制水位)637m。最大下泄流量19400m3/s。在正常水位下相應庫容0.26億m3,為一日調節水庫。

詳細資訊

天生橋二級水電站

1

1天生橋二級水電站位於貴州安龍及廣西隆林兩縣的界河南盤江(紅水河支流)上,距貴陽市385km,距南寧市537km。根據紅水河規劃,由黃泥河口至北盤江匯合處的河段分三級開發,即一級大灣電站,二級壩索電站,三級平班電站。其中二級壩索電站落差最大,在14.5km的河段上集中落差181m,為優良的水電開發點,故優先開發。

壩索電站壩址以上流域面積為 50194km2,占全流域面積的89.4%,多年平均徑流量為194億m3,多年平均流量為615m3/s,多年平均輸沙量為1490萬t,多年平均含沙量為 0.76kg/m3,是中國南方含沙量較大的河流之一。

本電站採用引水式開發方式,設計蓄水位645m,相應庫容2600萬m3。廠房初期安裝4台單機容量22萬kW的水輪發電機組,總容量88萬kW,保證出力19.9萬kW,年發電量49.2億kW·h。待上游大灣電站興建以後再擴建兩台同型號機組,總容量達132萬kW,保證出力提高到73萬kW,年發電量增加到82億kW·h,年利用小時數由5990h增加到6212h。

電流通過500kV高壓輸電線送至廣西、廣東及貴州地區,可改善華南、西南地區的用電緊張狀況。

首部樞紐由左、右岸非溢流重力壩、溢流壩、沖沙閘及進水口組成,壩軸線全長470m。

2

2引水系統由進水口、引水隧洞、調壓井及高壓管道等組成。3條引水隧洞,每條長9776.21m,鑽爆法開挖段內徑8.7m,掘進機開挖段內徑9.8m。調壓井採用帶上室的差動式圓型調壓井,井內徑21m。壓力管道自調壓井後通過一段長18m的水平轉彎漸變段接直徑為5.7m的高壓鋼管,鋼管採用L形布置,末端由5.7m漸變為4.2m的錐管與廠房內蝶閥相聯。

主廠房尺寸166.6×21.5×58.6m(長×寬×高)。電站第1台機組於1992年底發電。

水電站首部樞紐布置在天生橋峽谷出口的壩索,利用從壩索壩址至廠房長約14.5km的河段內雷公灘構成集中天然落差180m,裁彎取直,開鑿引水隧洞引水發電,以發電為單一開發目標。

電站由首部樞紐、引水系統及廠房和開關站3部分組成,為一大型引水式水電工程。大壩為碾壓混凝土重力壩,最大壩高60.7m,壩頂長471m。河床中部布置9孔寬9m的表孔溢洪道,右側布置沖沙閘和進水口。主要水工建築物設計洪水標準為100年一遇洪水,相應洪峰流量為13500m3/s,校核洪水標準為1000年一遇洪水,相應洪峰流量為19400m3/s。水庫正常蓄水位645m,設計洪水位649.93m,死水位(防洪限制水位)637m。最大下泄流量19400m3/s。在正常水位下相應庫容0.26億m3,為一日調節水庫。

壩身進水口後,經發電引水鋼筋混凝土明管接引水隧洞。引水系統由3條平均長9776m、直徑8.1m~9.8m的引水隧洞,3個直徑21m、高88m的調壓井,以及每井分別引出的2條直徑5.7m、平均單條長600m的壓力管道組成。每條壓力管道對應於1台220MW水輪發電機組。水電站裝機容量為1320MW,多年平均年發電量82億kW·h,保證出力730MW。電站最大水頭204m,最小水頭174m,設計水頭176m。

電站首部樞紐、和一二級電站分布示意圖

電站首部樞紐、和一二級電站分布示意圖引水隧洞採用鑽爆法和隧洞全斷面掘進機開挖,一般鑽爆法開挖段襯砌內徑8.7m,隧洞掘進機開挖段襯砌內徑9.8m,採用素混凝土或鋼筋混凝土襯砌。隧洞直徑主要為8.7m和9.8m,設計內水壓力為0.23MPa~0.83MPa,引用流量285m3/s。支護按限裂設計,限制裂縫寬度0.2mm。

隧洞洞線由進口至椏杈溝長約8km的洞段穿越岩溶高山區,埋深300m~750m;由椏杈至中山包調壓井段,隧洞穿越砂岩、頁岩組成的低山丘陵區,直線長度約1.5km,隧洞埋深為150m~300m。隧洞約85%洞段為灰岩、白雲質灰岩,15%的洞段為砂岩、泥頁岩。其中I號主洞有大於10m的空腔溶洞9個,中小溶洞12個;Ⅱ號主洞有大於10m的空腔溶洞11個,中小溶洞10個;Ⅲ號主洞有大於10m的空腔溶洞11個,中小溶洞10個,總計長度約5341m。這些洞段需穿過大的溶洞(跨越洞線長度達20m~230m,並充填黏土夾塊石、碎石),存在圍岩穩定和地基不均勻沉陷等問題;緊靠溶洞(岩壁厚僅3m~4m)處,存在圍岩穩定和承載力不夠的問題。隧洞埋深大,外水壓力高達4MPa,還存在襯砌結構的外水壓力穩定問題等。這些洞段處理設計的原則是,以高壓固結灌漿、錨桿等措施最大程度加固圍岩,以充分利用圍岩的承載能力;遇到較大溶洞時,採用鋼筋混凝土管梁、明鋼管、依託混凝土拱橋或樁基等措施通過,並用高壓固結灌漿加固基礎和圍岩;對地下水活動強烈的地段,採用高壓固結灌漿固結溶洞充填物,防止基礎的細顆粒被帶走。洞周高壓固結灌漿的最大壓力為4MPa~6MPa,孔深6m~8m;基礎孔深最大達90餘m。整個工程高壓固結灌漿達33萬m,是中國首次成功採用6MPa高壓固結灌漿處理地下工程不良地質缺陷,並首次成功地將物探檢測技術用於檢測高壓固結灌漿效果。

電站廠房布置於下山包,廠房後為高達380m的人工邊坡,採用了抗滑樁、鋼筋樁、錨索、框架等進行綜合處理。

水電站工程分兩期建設,第一期低壩引水發電,建設兩洞4機,於1984年開工,Ⅰ號洞及其1號、2號機組相繼於1992年和1993年通水發電;Ⅱ號引水系統及其3號、4號機組相繼於1997年和1998年通水發電。在天生橋一級水電站建成後又擴建一洞2機,Ⅲ號引水系統及廠房的土建工程於2000年9月底基本完成;5號機組於2000年10月發電,6號機組於2000年底發電。

截至2000年底,主要工程量:土方明挖量743萬m3,石方洞挖量383萬m3,混凝土及鋼筋混凝土量197萬m3,回填灌漿44萬m2,固結灌漿99萬m。工程投資103.7405億元。

工程由水利電力部貴陽勘測設計研究院設計,中國安能建設總司、水電九局等單位施工。

天生橋二級水電站的防沙設施

天生橋二級水電站是紅水河南盤江流域開發的一個梯級、高水頭徑流式電站,最大設計水頭240m,裝機容量近期88萬kw,遠期132萬kw.南盤江是一條山區性河流,坡陡流急,沙石量多。由於首都樞紐水庫容積很小,電站引用流量大,因此樞紐的防沙問題十分突出。自初設階段開始設計了多種防沙布置方案,並通過模型試驗進行了論證修改。本工程充分利用天然河灣將泄流沖沙工程設於河中部及凸岸一側,引水工程設於彎頂凹岸一側,並於進水閘前設定了一套防排沙設施。投產近幾年來,運行情況良好,樞紐各項建築物及防排沙工程發揮了預期的作用。其防沙設施的設計研究、調度運行等情況進行初步總結,為生產和科研實踐提供實踐經驗。

1 河道及工程概況

圖1 天生橋二級水電站首部樞紐總體布置與河勢

圖1 天生橋二級水電站首部樞紐總體布置與河勢 天生橋二級水電站位於貴洲與廣西交界的南盤江下游天生橋雷公灘河段,首部樞紐設在天生橋峽谷出口的壩索村,廠房設在雷公灘下游的納貢村中山包,區間河段長17.99km,落差181.17m.天生橋水電站的興建,就是開發利用這一天然落差最集中、水力資源最豐富的河段。首部樞紐壩址以上的天生橋峽谷河段長4km,比降約為2.1%.兩岸岸壁陡峭,河床石頭眾多,崎嶇不平,水流紊亂。河床糙率變化在0.03~0.10之間。河面寬窄不均,峽谷區寬僅30~60m,峽谷出口到壩址間又放寬為一開闊河灣,河寬150~200m,水流較為平穩,河道形勢如圖1.

南盤江流域天生橋壩址以上控制流域面積50194km2,壩址上游18.5km處有巴結水文站,每年平均降水量約為1145mm,暴雨多集中在6~9月,占全年72%左右。南盤江汛期一般從5月旬開始,到11月結束進入枯水期,流域洪水系暴雨形成,汛期洪水頻繁,峰多量大,峰形較胖,一般一次洪水過程約10~15d.天生橋壩址設計洪水值如表1,特徵流量如表2.

表1 設計洪水流量

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

設計頻率(%) 0.1 0.2 1 2 5 10 20 50

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

洪峰流量(m3/s) 19400 17600 13500 11700 9400 7630 5870 3570

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

表2 特徵流量

--------------------------------------------------------------------------------

汛期平均 枯水平均 多年平均

--------------------------------------------------------------------------------

流量(m3/s)1140 279 4615

--------------------------------------------------------------------------------

天生橋壩址多年平均懸移質含沙量為0.757kg/m3,汛期多年平均0.921kg/m3,壩址上游巴結水文站實測最大斷面平均含沙量為8.70kg/m3,多年平均懸移質總輸沙量為1490萬t,最大年輸沙量為2569萬t,來沙量主要集中在5~10月,占全年來沙量的95%,枯水期河水清澈。懸移質泥沙的顆粒級配如表3所示,懸移質泥沙平均粒徑為0.045mm,中值粒徑0.021mm(汛期).根據巴結水文站實測推移質泥沙資料,結合計算及試驗,推算得出推移質泥沙年輸沙量約為50萬t.壩址處河床質平均顆粒級配如表4所示。河床質中值粒徑為18.5mm,最大粒徑為200mm.

表3 懸移質泥沙顆粒級配

--------------------------------------------------------------------------------

粒徑d(mm) 2.0 1.0 0.5 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005

--------------------------------------------------------------------------------

小於d的沙重百分數(%) 汛期(6~10月) 99.9 99.9 99.3 97.5 91.0 78.6 57.0 31.4 17.9

--------------------------------------------------------------------------------

非汛期(11~5月) 100.0 99.1 98.8 97.7 92.5 79.0 52.0 27.2 15.9

--------------------------------------------------------------------------------

表4 壩址處河床質平均顆粒級配

--------------------------------------------------------------------------------

粒徑d(mm) 200 100 80 60 40 20 10 5 3 1 0.5 0.25 0.1

--------------------------------------------------------------------------------

小於d的沙重百分數(%) 100.0 95.0 91.5 86.5 77.5 57.0 37.0 22.5 15.5 6.0 3.0 1.5 0

--------------------------------------------------------------------------------

天生橋二級水電站主要建築物包括攔河建築、引水系統和廠房三大部分。首部樞紐建築物有左岸擋水壩、河床雙層溢流壩、沖排沙設施及發電洞進水口等。攔河壩以上水庫長度約20km。水庫特性如表5所示。電站裝機機型為HLD10-LG-450,初期四台,總容量88萬kW,保證出力19.9萬kW,多年平均發電量49.2億度,遠期裝機6台,總容量132萬kW,多年平均發電量82億度。單機引用流量139m3/s.最小工作水頭174m,最大工作水頭240m.

表5 水庫特性

--------------------------------------------------------------------------------

正常畜水位 645.0m 水庫面積 3.4km2

--------------------------------------------------------------------------------

設計洪水位 649.9m 總庫容(校核洪水位以下) 0.880億m3

校核洪水位 656.2m 正常蓄水位以下庫容 0.260億m3

汛期限制水位 640~637.0m 死庫容 0.076億m3

死水位 637.0m 調節庫容 0.184億m3

--------------------------------------------------------------------------------

首部樞紐上部為一開闊彎道,根據地質條件、施工條件、總體布置及引水排沙的要求,溢流壩設於河道左岸即凸岸一側,右岸即凹岸設進水閘,中部為沖沙閘,首部樞紐攔河壩為重力壩,壩高58.7m,壩長477.28m,壩頂高程658.7m.溢流壩頂檻高程631.30m,頂上設9孔閘門,孔寬12m,最大過水能力18344m3/s;發電引水洞近期設2條,遠期3條,洞長11.2km,洞徑9m,進口閘底板高程622.0m;沖沙閘2孔,孔寬3m,高8.5m,閘底板高程619.0m,最大過流能力394.0m3/s;為了防止和減少沙卵石進入引水洞,還在進水閘前設定了導沙、沉沙及排沙裝置。

2 防排沙措施的設計及模型驗證

樞紐建成後,上遊河道來沙必然要到閘壩前,在進水閘前需同時處理好防止粗細沙和卵石入洞問題。本工程緊接進水閘後即為引水洞,閘後無處理泥沙的場地,全部沙卵石均需在進水閘前處理完畢。為此,根據工程布置及地形條件,在發電洞進水閘前設定了沉沙池、導沙坎及排沙廊道,該區位於彎道末端主流區,它與排沙閘一起構成一個整體,是防止和減少泥沙進閘的主要設施。具體做法是沿右孔沖沙閘的左墩向上游延伸,做一道低隔水牆,將壩前庫區隔為兩部分。右側部分在進水閘前形成沉沙池,池內只通過電站引用流量和排沙流量,因此水流平緩,用以沉積中粗沙及少量礫石,沉沙池進口設導沙坎,沉沙池尾部設排沙廊道,廊道出口與排沙閘連線,見圖2、3.

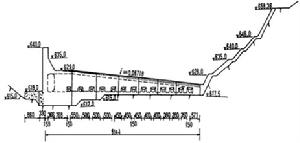

圖2 排沙廊道上游剖視

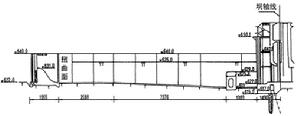

圖2 排沙廊道上游剖視 圖3 沉沙池進水洞剖視

圖3 沉沙池進水洞剖視 沉沙池隔水牆長152.48m,與壩軸線交角85°,牆頂高程640.0m,沉沙池長129.66m,寬69.81m,池底高程622~619m,沉沙池進口導沙坎長76.5m,與水流方向交角39°,坎頂高程631.0m,頂部設有攔污柵(兼做整流墩),利用導沙坎排走從上遊河道推近坎前的大量卵礫石和粗沙。由於導沙坎距壩前約200m,此區正值彎道主流頂沖帶,縱向及橫向流速均較強,導沙坎能夠很好地發揮作用,將泥沙導走,坎前無堆沙現象,能長期維持一條清水帶,取得較好的防沙效果。

沉沙池尾部進水閘前所設排沙廊道與壩軸線成35°交角,長90.04m,下游端以曲線過渡與沖沙閘連線,曲線半徑為23.17m,長22.24m,廊道斷面由3m×3m漸變到3m×8.5m(寬×高),廊道前側壁底部設13個1.5m×1.4m(寬×高)的小孔,孔距由3.5m漸變到5.5m.水流由側底孔進入廊道,在廊道內形成螺鏇流,廊底流速高於廊頂流速,因此輸沙能力極強,試驗測得的極限輸沙能力可達570kg/m3.越過導沙坎飛進池內的泥沙,先淤在池內,然後推至池尾由廊道排走。廊道是防止泥沙的最後一層設防,可以連續使用或定期沖沙使用。

模型試驗觀測表明,通過上述防排沙設施以後,進入進水閘內的泥沙量很少,一個汛期內分沙比可減至1%左右,但各級河道流量時進水閘的進沙情況是不一樣的,汛期頭場洪水漲峰期進閘沙量較多,落峰期較少,第二次洪峰進沙量比第一次少,但都是微量的,第一次落峰期較大的進閘泥沙含量僅在0.004kg/m3左右。

根據模型試驗,在一個汛期內沉沙池內的推移質淤積量約9700t,日均淤積量約為130t,另外還有相當數量的懸移質泥沙淤積,估計日平均沉沙量約為3500t.因此沉沙池會很快淤到較高的平衡位置,水深減小。為了維護沉沙池的正常功能,保持足夠的水深,必需經常清洗,可以水力沖洗,也可以考慮吸泥船清淤。

3 樞紐的調度方式

天生橋二級水電站是一座高水頭引水式水電站。壩上游庫容很小,泥沙會很快淤到壩前,樞紐的首要任務是處理庫內淤積問題。水庫調度的原則應當是,在減少庫區淤積、減少進洞沙量、確保運行安全的前提下,充分滿足發電需要。天生橋一級水電站建成後,二級水電站泥沙問題將得到緩解,那時可進一步考慮提高發電要求,調整運行方式。天生橋二級水電站初設階段規定的正常蓄水位是645.0m,汛期限制水位637.0m.根據天然河道來水來沙條件及樞紐的防排沙要求,參考水庫淤積計算及模型試驗資料,制定的調度方式如圖4所示,即:

(1)枯水期,河道流量小於800m3/s時,壩前水庫水位壅高到設計蓄水位645.0m運行;

圖4 天生橋二級水電站首部樞紐調度方式示意

圖4 天生橋二級水電站首部樞紐調度方式示意 圖4 天生橋二級水電站首部樞紐調度方式示意

(2)初汛期,河道平均流量為800m3/s左右,壩前水位降到640.0m運行;

(3)汛期頭場洪水漲峰階段,壩前水位穩定在640.0m,隨著落峰再逐漸降到637.0m運行;

(4)以後各次漲落峰時均穩定在637.0m運行。但當流量小於800m3/s時,壩前水位仍壅高到645.0m運行。

這種調度方式能使庫區床面在較長時間內控制在較低高程,同時又能緩衝頭場洪水溯源沖刷的勢頭,減少進洞的沙量。

天生橋二級水電站實際運行情況

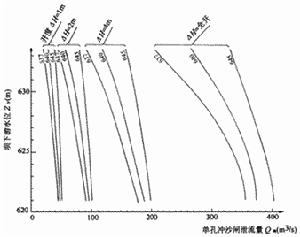

4.1 樞紐的過流能力 天生橋二級水電站首部樞紐投入運行以來,運行情況基本正常。沖沙閘、排沙廊道及溢流壩等設施的過流能力如圖5、圖6及表6、表7所示。

表6 天生橋二級水是站首部樞紐泄流量分配

--------------------------------------------------------------------------------

泄量分配(m3/s)

洪水頻率 庫水位 下游水位 四機引用 洪峰流量 總泄流量

--------------------------------------------------------------------------------

(m) (m) 流量(m3/s) (m3/s) (m3/s) 沖沙閘 排沙廊道 溢流壩

(二孔) (一孔)

--------------------------------------------------------------------------------

汛期限制水位 637.0 633.55 570 3929 3359 394 114 2851

正常蓄水位 645.0 642.30 570 9508 8930 340 98 8500

20% 639.95 637.00 570 5870 5300 356 102 4842

5% 644.93 642.20 570 9400 8830 344 100 8386

設計1% 649.93 647.00 570 13500 12930 357 100 12476

校核0.1% 656.26 652.00 570 19400 18830 376 110 18344

--------------------------------------------------------------------------------

表7 攔河壩下游水位流量關係

--------------------------------------------------------------------------------

水位級 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------------------------------------------------------

620 128 211 316 456 626 824 1050 1320 1610

630 1960 2330 2750 3200 3670 4200 4750 5330 5950 6600

640 7280 7980 8700 9450 10200 11000 11900 12800 13800 14800

650 15800 16900 18000 19200 20400 21600 22800 24100 25400

--------------------------------------------------------------------------------

4.2 進水口位置及導沙坎的作用 根據實際運行情況可以看出,本工程進水口位置較好。工程河段為一天然河灣,首部樞紐位於開闊河灣凹岸末端,主流均靠凹岸,沉沙池及池前導沙坎均設於此區,導沙坎前流速較高,主流頂沖。只要打開沖沙閘,行近坎前的推移質泥沙絕大部分仍沿導沙坎隔水牆從沖沙閘排走。

但由於施工後期導沙坎前堆土清除不徹底,蓄水前後仍沿首部右岸邊坡傾倒隧洞施工碴料,破壞了天然河勢,主流靠岸程度有所減弱。1995年6月對導沙坎前地形測量發現有堆沙現象,導沙坎靠岸端1號孔處淤沙已與坎齊平,2號孔處淤沙略低於坎頂,自3號孔到6號孔淤沙逐漸降至627.0m左右。雖然目前坎前還能保持相當程度的頂沖導流作用。但未充分發揮其設計潛力。因此,需要對上遊河岸進行清理整治。

4.3 沉沙池及排沙廊道的作用 沉沙池是由河岸邊、進水閘、隔水牆及導沙坎合圍形成的,池內水流與池外水流用隔水牆隔開,水流只從前面進口進入要求的流量,池內水流平衡,

流速較低,平均流速一般小於0.6m/s,可以沉下粒徑大於0.5mm的推移質泥沙,懸移質泥沙中極粗部分亦可沉下。根據前面的試驗資料,在一個汛期內,沉沙池的推移質淤積量可達9700t,日淤積厚度約1cm.根據估算,懸移質泥沙日淤積厚度可達0.2m左右,因為沉沙池容積是有限的,進池泥沙會很快淤高,達到平衡狀態,懸沙淤積平衡高程與運行水位及引用流量有關,變化在626.0~628.0之間。據觀察,平衡後泥沙即沿淤積床面以沙波形式向前運動,直至排沙廊道前沿,然後由排沙廊道排走。如果廊道排沙不力,勢必造成池內淤積面抬高,以致泥沙翻過廊道頂蓋,進入發電洞口,這種情況應當避免。

設在沉沙池尾部的排沙廊道是最後一道排沙措施,可以連續使用或定期使用,可以高水位排沙或降低水位排沙,定期降低水位排沙效果較好。根據前列資料,排沙廊道的最大泄流量可達250m3/s,相應廊道內平均流速可達9m/s;當廊道內流量為100m3/s時,廊道內流速可達5m/s左右,廊道內流速較高,而且呈螺鏇流運動,因此輸沙能力極強,進入沉沙池內的泥沙行近排沙廊道時能順利通過廊道排走。排沙廊道與沖沙閘交角為65°,且以大半徑曲線段連結,運行中沒有發現明顯震動現象。

1993年1月引水隧洞放空檢查時,對沉沙池進行了清場沖洗,水庫水位從638m放空至627m以下,打開沖沙廊道,將沉沙池內幾年堆積的0.8~2.5m厚的淤沙全部沖走,池底不留淤沙,說明沉沙池及排沙廊道的排空能力很強。

為了增加發電量,天生橋電廠經常採用的是定期高水位排沙,93、94及95三年的沖沙次數依次為7、6、3次,庫水位均在637m以上。這種排沙方式對排除廊道前沿的淤沙有效,是必要的,而且應當增加次數,經常排沙。但對排除整個沉沙池淤沙的作用不大。1995年6月實測資料表明,經過這三年的高水位運行,池內淤沙厚度已達3~6m,基本接近平衡狀態。沉沙池內淤沙粒徑d95為0.25mm,d50為0.06mm,和天然懸移質泥沙粒徑相近,進入廠房水輪機內的泥沙粒徑d95為0.06mm,d50為0.006mm,小於天然沙懸移質粒徑。電廠水輪機進沙量少而細,沒有出現明顯的泥沙磨損問題,機組能安全發電。天然推移質粒徑d95為100mm,d50為20mm,d3為0.5mm,沒有進沉沙池。說明排沙設施已起到很大作用。但目前沉沙池已接近淤積平衡狀態,急需增加中低水位沖沙次數,恢復沉沙容積。為了保證正常發電,必須堅持合理的調度方式,用水與排沙同時兼顧。

4.4 調度方式及區間泥沙處理 如上所述,為了保障引水發電的要求,天生橋二級水電站在首部樞紐設計建造了一套攔水設施和一套防沙設施,此外,又設計制定了一套樞紐調度方式。工程投產後,基本上按原定方式調度執行,但做了一些修改。

考慮到發電洞進水口頂板高程為635m,汛期防洪限制水位為637m,淹沒水深僅2m,相應庫容僅286m3,洪水退落階段流量水位很快回落,在閘門操作很難快速適應的情況下,發電洞容易進氣。同時,如前所述,當水位低於637m時,排沙廊道各小孔區會出現漩渦漏斗進氣。因此為了電站安全,水庫控制水位應適當提高。另外,天生橋一級電站水庫蓄水以後,二級電站泥沙來量可能減少。因此根據長遠及近期情況,從提高發電效益和安全運行要求出發,宜將水庫運行水位適當提高。

新調度方式規定:

(1)非汛期,水庫壩前運行水位定為645m.

(2)汛期,①Q<800m3/s,在頭場洪峰來臨之前,將庫水位放到640m.②頭場洪峰期:當8004000m3/s時,全部閘門敞泄。③其餘各場洪水漲峰段:當Q<800m3/s時,壩前水位壅到645.0m;當8004000m3/s時,全部閘門敞泄。④各場洪峰段:當Q>4000m3/s時,全部閘門敞泄;當4000>Q>1480m3/s時,壩前水位穩定在640.0m;當Q<1480m3/s時,壩前水位穩定在645.0m.

兩種調度方式如圖所示,其差別在汛期。新方式汛期水位控制在640~642m,因此發電效益較高,但庫區床面可能較高,原方式汛期控制水位為637m,發電效益較低,但庫區床面較低,泥沙不易進入沉沙池,兩種方式特點與效果不盡相同。原調度方式的制定是以天生橋一級電站晚建或不建為前提的,並認為上遊河道推移質泥沙遲早要來到樞紐壩前,為了保持壩前庫容,降低淤積高程,減少進入沉沙池內的沙量,因此需要在汛期降低水位排沙。現在一級電站已經動工興建,適當壅高二級電站運行水位,將推移質(粗沙及卵石)擋在一級電站庫區內是有利的,高水位運行也有利於增加發電量,有利於安全操作。但一、二級水庫區間相距約7km,區間原有的河床沙卵石,兩岸沖溝下來的沙石,一級電站施工期拋入河中的大量碴料,以及一級水庫為了維護其有效庫容,汛期仍可能向下游排泄渾水等,在一級電站投入運行後,這些沙石都會被下泄水流衝到二級庫內,對二級電站引水不利。高水位運行時懸移質泥沙(包括細顆粒沙質推移質)仍將進入二級電站壩前庫段,並且很快淤到平衡,水位愈高,淤積面愈高,泥沙容易翻過導沙坎進沉沙池。因此對防沙仍會有不利影響。兩種方式何者為宜,需在實際運行中進一步研究解決。

攔污問題,天生橋二級電站首部樞紐進水閘前設定了細格攔污柵,沉沙池導沙坎頂設定了粗格攔污柵,柵前還設定了導漂。實際運行情況是,在較大洪水時,由於溢流壩泄量大,導漂設施能很好地起到導污作用,但在頭場洪水期間,水中漂浮物多,而流量並不很大,溢洪道尚不能開啟,溢流壩泄量也很小,這時漂浮物大量湧入沉沙池和進水閘,嚴重時造成攔污柵堵塞,柵上下游壓差可達數米,如果兩道攔污柵同時堵塞壓差更大,致使沉沙池內和進水閘後達不到設計水位,低於637m,廊道和發電洞可能進氣,影響正常運行。為了充分發揮天生橋引水防沙設施的效用,有必要進一步研究改進現有的攔污設施。

天生橋二級電站投產運行幾年來,各項設施工作情況良好,但也存在某些問題,主要包括:

(1)充分利用天然河灣,將泄流排沙工程布設於河道中部和凸岸,將引水工程布設於凹岸主流區是合理的;

圖6 單孔排沙廊道水位與流量關係

圖6 單孔排沙廊道水位與流量關係 (2)在引水區前沿彎道主流區設定了一道與主流交角為35°的導沙坎,利用導沙坎前產生的環流,進一步攔截導走推移至坎前的卵石粗沙,使攔排沙效果處於有利的狀態;

(3)在進水閘前利用一部分庫區作為沉沙池,來控制越過導沙坎的中沙和粗沙,是十分必要的。天生橋電站進水閘後無泥沙處理場地,利用閘前部分庫容作為沉沙池是一種充分利用空間的好辦法。同時沉沙池的隔水牆與導沙坎連為一體在施工期間可以作為施工導流牆,將庫區內的沙卵石沿牆外導向壩下游;

(4)在沉沙池尾部設定排沙廊道,可以進一步排除池內淤沙。排沙廊道連續或定期排沙,清洗沉沙池,從而保持沉沙池處於較好的工作狀態。排沙廊道與排沙閘之間採用曲線型過渡連線,可避免急彎產生負壓;

(5)隨著流量過程變化採取靈活的調度方式。根據實際運行經驗,汛期壩前控制水位可適當提高到中等水位而不限定在最低水位。這種運行方式可能會使庫區床面淤積高程有所抬高,沉沙池進沙增加,但只要淤積泥沙能順利地從廊道排走,這種運行方式也是可取的。

(6)存在問題一是攔污設施尚不夠完善,二是天生橋一級電站施工棄渣對二級河道的影響日益明顯。這些問題均需進一步研究解決。

中國知名水利工程

| 中國的水利樞紐工程規模宏偉,綜合效益巨大,舉世矚目。但是,但凡水利樞紐都會或多或少對當地原始生態帶來一些影響,其負面影響與其巨大的正面效益孰重孰輕?讓我們在編輯與閱讀詞條中尋找答案…… |