簡介

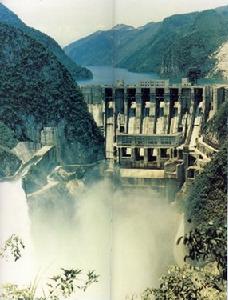

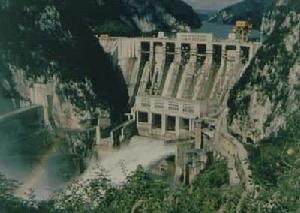

烏江渡水電站

烏江渡水電站修建背景

烏江是雲貴高原上的一條大河,長江的主要支流之一。它發源於雲、貴兩省交界線上的烏蒙山東麓。源頭河段叫做三岔河。在貴陽之西北與六衝河匯合成烏江上游幹流。烏江幹流大體上沿近東西向經烏江渡穿越川黔線。經思南北上,再經龔灘轉向西北,於四川涪陵注入長江。分別在川黔線以西、以東的貓跳河和清水江,是烏江中上游南側(右岸)的兩條主要支流。烏江中游穿行在大婁山以東的崇山峻岭之間。由於河水侵蝕和地下水溶蝕,往往形成兩、三百米深的峽谷。烏江乾支流水急灘多,水能資源豐富。烏江渡位於川黔線上、烏江南(右)岸,是貴州省遵義市遵義縣的一個城鎮。其北面是遵義市(較近),南面是貴陽市(較遠),西面是畢節縣,東面是玉屏縣。烏江渡水電站位於烏江渡以西附近,烏江中上游峽谷河段。這是世界上岩溶地貌發育最典型的地區之一。

主要結構

烏江渡水電站

烏江渡水電站控制流域面積:27790平方公里

多年平均流量;502秒立米

正常蓄水位/死水位:760/720米

總庫容/調節庫容:21.4/13.5億立方米

調節性能:季調節

裝機容量:63萬千瓦

台數:3台

保證出力:20.2萬千瓦

年發電量:33.4億千瓦小時

最大水頭/最小水頭:134.2/94.2米

設計水頭: 120米

水輪機型號:HL638LJ-520

淹沒耕地:21791畝

遷移人口/推算年份:10630/1980人/年

壩型:混凝土拱型重力壩

最大壩高:165米

開挖土石方/填築:267/275.55萬立方米

混凝土總量:258萬立方米

水泥:80.93萬噸

鋼材:67300噸

木材:113200立方米

靜態總投資/水平年: 5.6532/1983 億元/年份

單位千瓦投資;897元

壩基岩石:灰岩

建設情況:70年開工,80-83年機組投產

設計單位:長江流域規劃辦公室、中南勘測設計院,

施工單位:水電八局

烏江渡水電站

烏江渡水電站建設歷史

烏江渡水電站

烏江渡水電站2、1956年,電力部成都水電設計院對烏江流域進行綜合性查勘,編出《烏江普查報告》和《烏江復勘報告》。

3、1957年,長江流域開發辦公室(簡稱“長辦”)邀請地質部、貴州省水利局、貴州省交通廳內航局、貴州勘測處等單位組成查勘隊,對烏江幹流烏江至涪陵河段進行復勘。次年提出《烏江復勘報告》,選定烏江渡作為梯級電站的第一開發點。

4、1958年8月,長辦第六勘測設計大隊對烏江渡工程進行具體的勘測工作。當年底,選定三個壩址方案進行比較。

5、1960年,長辦在《初步設計要點補充報告》中,提出選擇下壩址;1965年長辦提出《烏江渡水力發電工程初步設計報告》,根據補充勘探情況,再次明確選擇下壩址。

6、1966年,長辦完成烏江渡水電站工程正常高水位780米重力拱壩的設計方案。

7、1970年4月,水利電力部第八工程局開始施工導流隧洞工程o 11月,又開始上游圍堰施工。

8、1971年11月18日至12月3日,水利電力部會同貴州省革命委員會召開烏江渡水電站初步設計複審現場會。

9、1972年初,按照複審現場會意見,長辦完成了《初設補充報告》,確定大壩為整體式拱型重力壩。

10、1972年4月,勘測設計工作改由水利電力部第八工程局設計院承擔。

11、1973年2月,開始壩基開挖。由於壩址地處喀斯特地貌,岩溶發達,地下暗河、溶洞星落棋布,斷層與裂縫縱橫交錯。

12、1974年水利電力部第 八程局對壩址地質情況進行大量補充勘測,提出了《烏江渡水電站初步設計報告(重編)》。確定大壩為拱型混凝土重力壩。

13、1976年6月至7月,國家水電總局在貴陽花溪召開審查會,審定烏江渡電站正常高水位為780米,重力拱壩。水利電力部最後審定為壩頂高程765米,最大壩高165米。在708米高程以下縱橫縫均設鍵槽及接縫灌漿系統,708米高程以上為懸臂式重力壩。泄洪建築物採用挑流消能,在河床壩段設有4孔廠前挑流式溢洪道及2孔滑雪式溢洪道。在壩頂6號和12號壩段設泄中孔,兼作排沙用,並在左、右岸各設一個泄洪洞。

14、1974年3月10日,壩體澆築重新開始。4月,廠房開始澆築混凝土,同年9月,在壩址左岸的柏山腰建一座大型人工砂石料系統,在大型水電工程中全部使用人工砂石骨料修建高壩,在國內尚屬首次。

15、1977年10月,對大壩基礎進行帷幕灌漿。

16、1982年,壩體混凝土澆注全部完成,壩上6孔溢洪道孤形閘門及其它金屬結構安裝完畢,右岸泄洪洞於汛前完成。於1982年9月全面完成,該防滲帷幕灌漿採用的高壓灌漿方法在國內尚屬首次。

16、1981年11月21日和1982年10月25日,二號、三號機組相繼安裝完畢。

17、1982年底,大壩施工項目全部竣工。

評價

1982年由西南電力管理局、水利電力部第八工程局、中南勘測設計院、貴州省電力工業局、烏江渡發電廠及貴州省城鄉建設環境保護廳聯合組成“烏江渡水電站竣工驗收籌備小組”,1983年12月1日在烏江渡水電站工地召開籌備工作會議,檢查了水工建築、機電設備安裝工程及有關技術資料,對各項工程進行了評價。12月10日,竣工驗收籌備工作基本結束。12月14日,舉行了烏江渡水電站工程技術檔案交接儀式。12月22~26日,水利電力部第八工程局將所建工程全部移交烏江渡發電廠。1984年9月,烏江渡水電站工程被授予國家銀質獎,1985年獲國家科技進步一等獎。烏江渡水電站設計與施工質量優良。自1979年蓄水發電以來,壩基滲漏微小,揚壓力遠低於設計值,各泄洪建築物以及電站機組設備運行情況良好。被評為全國優秀工程之一。

名稱變遷

烏江渡水電站

烏江渡水電站工程情況

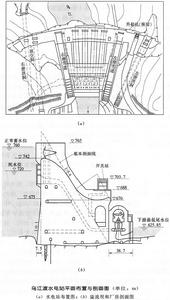

烏江渡水電站平面圖及剖面圖

烏江渡水電站平面圖及剖面圖工程由混凝土拱形重力壩、壩面溢洪道、發電廠房及開關站、左右岸泄洪隧洞、壩身左右側排沙泄洪中孔、右岸放空隧洞、升船機和防滲工程等組成。壩面溢洪道、主廠房、副廠房和開關站在立面上重疊布置。壩頂高程765m,最大壩高165m。壩頂弧長395m,共分17個壩段,壩段長一般為21m~24m。河床壩段半徑為500m,左右岸壩段半徑分別為100m和80m。壩體最大底寬119.5m,設4條縱縫,間距18m~26m,壩體間縱橫縫在高程708m以下進行灌漿以形成整體,708m以上只進行縱縫灌漿為懸臂式重力壩。溢洪道共6孔,堰頂高程742m,孔口寬13m、高18.5m,堰頂設弧形工作閘門。中間4孔為廠前挑流方式;左、右邊孔為滑雪道式挑流方式。左、右岸泄洪洞進口分別位於16號和3號壩段,進口高程720m,孔口寬9m、高10m,設有弧形工作門。大壩按500年一遇洪水設計,相應庫水位760.3m、下泄流量18360m3/s;按5000年一遇洪水校核,相應庫水位762.8m、下泄流量21350m3/s。廠房為廠前挑流壩後式,採用全封閉式結構,長105.6m,寬20.5m,內安裝3台單機容量21萬kW的水輪發電機組(水輪機安裝高程622.5m),額定水頭134.2m,1台2×300/80t電動橋式吊車。副廠房位於廠房上游側溢流面下部空腔內,220kV開關站布置在溢流面上方導牆間。

中國知名水利工程

| 中國的水利樞紐工程規模宏偉,綜合效益巨大,舉世矚目。但是,但凡水利樞紐都會或多或少對當地原始生態帶來一些影響,其負面影響與其巨大的正面效益孰重孰輕?讓我們在編輯與閱讀詞條中尋找答案…… |