簡介

朝鮮海峽韓國稱:大韓海峽KoreaStrait朝鮮海峽是西北太平洋的通道,連線中國黃海與日本海,介於朝鮮半島南部海岸與日本九州島西北海岸及本州西南端。

海岸之間(東經129度零分,北緯34度15分)。水深90公尺(300呎),被對馬島分成兩邊,東邊的水道稱對馬海峽,西邊的水道原稱朝鮮海峽。朝鮮海峽溝通日本海和東海、黃海的重要航道。位於北太平洋西緣,朝鮮半島東南與日本-九州島、本州島之間。從東北向西南延伸,長約300千米,寬約180千米。峽底地形緩傾,水深大多為50~150米,最大水深228米。海峽中對馬島把水域分為東西兩大水道,西水道即狹義的朝鮮海峽,寬約67千米,平均水深95米。東水道寬約98千米,平均水深約50米。

海區兩端開闊,航路通暢。兩岸為沉降式海岸,岸線曲折,島嶼林立,多良港海灣(尤其在朝鮮一側)。主要港口有釜山、鎮海、麗水、下關、福岡、佐世保、長崎等。

溫暖的對馬海流是黑潮的一支,由此通往北方,部分潮流沿日本島嶼海岸繼續北流,進入太平洋和庫頁島的鄂霍次克海。另有些潮流以逆時鍾方向,沿亞洲大陸向南漩流。1905年日俄戰爭期間,日本艦隊在對馬海峽之役,曾殲滅俄軍。

氣候特徵

概況

地處東亞季風氣候區,1月氣溫最低(2.2℃),8月最高(26.4℃)。年降水量1400~2200毫米,主要集中在6~9月;10月至翌年3月為旱季。霧季出現在3~7月,尤以5~7月最多,朝鮮南岸與濟州海峽附近為多霧區。冬季盛行西北和西風,風力較強,海浪較大;夏季多西南和南風,風力較弱,海浪較小;春、秋季風向不定,浪向較亂。6~10月為颱風季節,尤以7~9月最多。

春季

大陸冷高壓顯著減弱,暖空氣活動加強,季風轉換,風力較弱,風向不定,氣鏇和鋒面活動比冬季增加,天氣多變,本季多霧,能見度惡劣.尤其是朝鮮南岸,濟州海峽,常因濃霧,能見度惡劣,加上急速的潮流造成船舶觸礁的事件。

夏季

受大陸低壓影響,南~西南風,風力在全年中最小,平均3~4級,6~7月份海霧較多,受梅雨天氣影響,陰雲密布,微風細雨,持續數日,能見度很差,在太平洋高壓邊緣,經常有颱風北上,在我國東海或球群島轉向後襲擊東海區,颱風來臨時風速達45米/秒以上,大風可持續4天之久,8月是海風最暖月,平均氣溫26℃秋季::夏季風向冬季過渡,風力逐漸增大,風向由西一面轉為北→東北風,多晴朗天氣,濃度罕見,能見度良好,9月份有颱風襲擊。

風向信息

冬季

(11.12.1.2.3月)本季為海峽大風最多的季節,1月份最多風力達27米/秒,最長可持續3天。 (4-5月)隨著冬季的減退,海區風力顯著下降,出現靜穩的相應增加,大風約占10-20%,朝鮮一側大於20%,海區平均風速6-8米/秒(4-5級)鹿島西側海域大於8米/秒,大風最長維持2天,本季為冬季風向夏季風轉的季節,風向比較亂,北緯35°以北的偏南風為主;北緯35°以南韓一側,多西風和東-東北風,日本一側和南部海區多北-東北風;濟州海峽5月份多北-西北風。

颱風

颱風是影響東海區的災害性天氣之一,侵襲本海區的颱風平均每年有2個,最多的一年可達4個,其中強颱風每年1個或兩年1個,颱風最早東襲時間是6月7日(1953年),最晚斗襲時間在10月14日(1951年),主要在6-9月間,海區以日本一側受颱風襲擊最多,占60%以上,朝鮮一側次之占22%,穿越海峽的最少占12%。

氣鏇

氣鏇(溫帶低氣壓)是影響本海區天氣變化的主要天氣之一,其範圍大小差別很大,一般在幾百公里,大的可達數千公里,小的只有幾十公里,它給海上帶來大風和陰雨天氣,一般風力6-7級,短時可達8級以上,而距中心越近,大風持續時間越長,由於陰雨,海上能見度很壞,氣鏇在中場可影響東海區,以春、夏兩季略多,明顯發展的強氣鏇最多出現在11月至次年4月,它引起的天氣變化要比夏季氣鏇惡劣的多。

影響本海區的氣鏇主要起源於我國大陸,也有一些起源於我國東海南部海面上,生成後多向東-東北方向移動,其主要路徑有:

1.在江浙地區生成的氣鏇,生成後一部分向東北方向移動,經黃海,穿朝鮮半島中部或南部進入日本海,另一部分在長江口入海,經東海北部或黃海部,然後沿朝鮮半島南岸進入日本海,走後一條路徑的氣鏇常在入海後迅速發展,對海區影響最大;

2.在我國黃河流域生成氣鏇,生成後穿越渤海,經過遼東半島南端,在越過朝鮮半島中部進入日本海,本海區主要受這類氣鏇南部和冷鋒的影響;

3.在東海南部形成的氣鏇大多數球群島,日本東南向東北方向移動,對東海區影響不大。

能見度

海區能見度具有南部比北部好,東部比西部好,海峽中部比沿岸好的特點,濟州海峽,濟州島那不海區和北緯35°以北海區,能見度比其他海區差.能見度年變化規律明顯,每年9-12月能見度良好,惡劣能見度主要出現在4-7月,小於0.5海里的頻率較高,一般都在2%以上,小於2海浬的低能見度頻率6月份最高,為10%;4-5月在5-10%之間;大於等於5海里的良好能見度,每年8月至次年3月都占90%,4-7月在80-90%之間。海區雲量分布比較有規律:總的趨勢是朝鮮一側的雲量比日本一側少,濟州海峽,濟州島西部,南部雲量比較多,平均總雲量一般各月都在6成左右,4月和7-10月偏少,只有5-6成,平均低雲量各月均在4成以上。

氣溫海區氣溫分布的特點是南東南高,北西北低,日本沿海的年平均溫度比朝鮮沿岸年平均溫度偏高2°左右,年平均溫度為14-16°,8月份最高為26°,1月份最低為6°。

水文特點

概況

朝鮮海峽是東海水輸入日本海的唯一通道,每年通過該海峽進入日本海的水量約5.7萬立方公里,占流入日本海水量的88%。對馬暖流不斷地把大量海水輸入日本海,使日本海的平均水位要比同緯度鄰近的太平洋的水位高4~24厘米。當暖流流量增加時,日本海水位上升;反之則下降。

冬季表面水溫10~15℃,鹽度34.0~34.6,夏季分別為23~28℃,31.5~32.5。溫、鹽度為東南高、西北低,與流系配置一致。12月至翌年4月,溫、鹽度隨深度變化很小;5月末出現溫躍層,7~9月躍層最強,並在西水道深層出現水溫為6℃以下的冷水(為日本海深層冷水團南伸的一部分)。躍層在西水道位於5~30米,東水道位於20~40米處;11月後躍層逐漸消失(西水道深層冷水也衰退)。

3

3潮汐類型以正規半日潮為主,但有顯著的日不等現象。濟州島沿岸、北九州及下關一帶為不規則半日潮。潮差由西南向東北遞減:前者可達3米,後者僅0.5米左右。潮流以半日潮流為主,流速50~150厘米/秒,個別水道達300~350厘米/秒。

對馬暖流

海峽有對馬暖流通過。按傳統的說法,對馬暖流是東海黑潮主幹在屋久島以西附近分出的一個北上分支。近來有人認為:它是黑潮水與中國大陸沿岸水在東海中部相遇的混合水,具有高溫、高鹽和流向穩定等特徵。流幅70~150公里,夏寬冬窄。從濟州島東南起,對馬暖流由南轉向東北。流速25~50厘米/秒,最大為90厘米/秒,流量(3.3~4.9)×106米3/秒。流抵對馬島西南後,分別進入東、西水道。西支勢力較強,流幅窄、厚度深、流速大(夏季表層最大流速75~90厘米/秒,冬季為25~30厘米/秒),流量占流入該海峽總流量的52~71%;東支勢力較弱,流幅較寬、厚度淺、流速小(夏季表層最大流速50~65厘米/秒,冬季20~30厘米/秒),流量占總流量的29~48%。對馬暖流靠朝鮮一側,接納了部分朝鮮西岸和南岸的沿岸流,故在濟州島至對馬島一帶,出現鋒面。受島嶼及地形影響,在對馬島北面、東面和濟州島東面及東水道出口處,還存在著渦鏇或逆流。對馬暖流除有夏強冬弱的季節變化外,還有7年及4年的變化周期。

潮汐概況

朝鮮海峽有明顯的兩次高潮和兩次低潮,潮差不等顯著,為半日潮和不規則的半日潮,潮差自東北向西南增大,在東北端,日本海潮差為0.2-0.5米,在它的西南端,木沛港潮差最大為3.1米,高潮間隙在朝鮮這一側,自東北向西南逐漸增大,東北部8-8.5小時,西南部10-11小時,在日本一側則相反.在對馬島西側水道及濟州島北側,漲潮流以西南或西為主,落潮流向東北。平均大潮流速:1~2.5小潮流速0.5節最大可達2.5節

風浪概況

春季(4.5.6月):以北向風浪為主,海峽內東北向浪最盛,春季風浪大於夏季而小於秋季,大於等於5級的風浪約占20%,夏季是全年風浪最小的季節,大於等於5級的風浪約占15%。

涌浪概況

4.5月份是冬夏的過渡期,涌浪方向分布與風向相近,這段時間內海峽內是以北向涌為主。

海水溫度及透明度

春季(4-6月):表層:溫度逐月提高,4月12°-16°5月14°-19°6月16°-22°海水透明度:海峽中的透明度的海峽南口近東海地區透明度最大,北口近日本海區次之,兩側沿岸海區最小,其中朝鮮南岸,尤其是濟州島海峽附近的透明度最小,一般小於10米,海峽中部透明度約為15~25米,全年8月份透明度為最大,5月份為最小。

生物資源

生物資源豐富,魚類區係為印度-西太平洋區中-日亞區。暖水性魚種占優勢。對馬暖流、南韓沿岸流與來自日本海的冷水交匯處及渦鏇區附近,為良好的漁場。盛產鰮、鰺、鮐、柔魚、鯛和秋刀魚等。

歷史事件

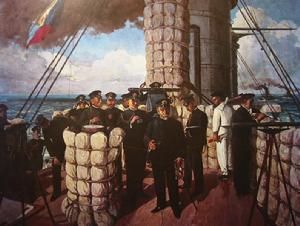

對馬海峽海戰(1905年5月27日—28日),日本稱為“日本海海戰”,是1905年日俄戰爭中在朝鮮半島和日本本州之間的對馬海峽所進行的一場海戰。戰役以東鄉平八郎海軍大將指揮的日本聯合艦隊摧毀了羅傑斯特文斯基海軍中將指揮的俄國第二太平洋艦隊三分之二的艦隻,而自己僅損失三艘魚雷艇,日方大獲全勝而告終,俄國第二太平洋艦隊幾乎全軍覆沒。這是海戰史上損失最為懸殊的一場海戰。

背景

自日俄戰爭爆發後,隨著陸上和海上一連串的失利,俄國太平洋艦隊被東鄉平八郎海軍大將指揮的日本聯合艦隊重創並封鎖在旅順港內,沙皇政府終於意識到形勢的嚴峻,決定從海上派遣艦隊解救旅順口的危機。

整個俄國海軍艦隊的艦船數量原本三倍於日本海軍,但是卻分散為波羅的海艦隊、黑海艦隊和太平洋艦隊。黑海艦隊又因要對抗土耳其並且受條約限制不能通過達達尼爾海峽而無法抽調,俄國不得不派遣羅傑斯特文斯基海軍中將率領由波羅的海艦隊拼湊出的第二、第三太平洋艦隊,繞過大半個地球,途經北海、大西洋、印度洋和南中國海,行程18000海里,前往遠東作戰。

雖然表面上俄國艦隊實力可觀,但艦隊中的新舊戰艦難以協調行動;新服役的戰艦官兵尚不能熟練掌握;官兵素質低下,普遍士氣低落。另外由於歷時8個月的漫長航行,旅途疲勞使整個艦隊的作戰能力急劇下降。該艦隊原先得到的命令是馳援旅順港,解除日軍的封鎖。但是在他們到達馬達加斯加時,就已得到了旅順失守的訊息,不得不改投俄國的符拉迪沃斯托克(海參崴)。

俄國艦隊向遠東航行的同時,日本聯合艦隊在東鄉平八郎海軍大將嚴厲督促下,展開了嚴格訓練,日本艦隊頻繁進行實彈射擊訓練,幾乎打掉了國內半數的炮彈儲備。東鄉更提出“一門百發百中的大炮勝過一百門百發一中的大炮”的名言。以逸待勞的日本聯合艦隊已經作好充分的準備,迎戰即將到來的俄國第二太平洋艦隊。

結果

對馬海峽海戰是海戰史上為數不多的幾場決定性海戰之一。日本僅以損失3艘魚雷艇的代價,贏得了壓倒性勝利。俄國艦隊幾乎全軍覆沒。巡洋艦分隊旗艦奧列格號率領阿芙樂爾號、珍珠號和1艘驅逐艦脫離艦隊,掉頭向南穿過對馬海峽,最後到達1500海里以外的菲律賓(被扣留,戰後歸還俄國),只有1艘巡洋艦和2艘驅逐艦逃到海參崴。

對馬海峽海戰結果充分證明了阿爾弗雷德·馬漢的海權學說。再次證明了戰列艦在海戰中無可替代的霸主地位。奠定了近代海戰的基本作戰形式(T字戰術)。並且深刻影響了海軍技術的發展,催生了無畏號戰列艦和戰列巡洋艦,將大艦巨炮主義推向顛峰。

對馬海戰其影響力不僅局限在軍事方面,直接左右了俄國、日本兩個國家的命運。曾經是世界第三的俄國海軍淪為三流海軍,海戰的失敗動搖了俄國沙皇的統治。日本通過此戰,為3個月後的《朴茨茅斯和約》的訂立鋪平了道路,從此進入了世界海軍強國的行列,成為遠東地區首屈一指的國家。