病因

四肢血栓性淺靜脈炎

四肢血栓性淺靜脈炎①化學藥物刺激引起的淺靜脈炎,靜脈內注射各種刺激性溶液,如高滲性葡萄糖溶液,各種抗生素,烴化劑,有機碘溶液等,均能在受注射的淺靜脈內膜上,釀成化學性刺激,導致較為廣泛的損傷,迅速發生血栓形成,繼面出現明顯的炎性反應。

②導管作持續性輸液,常可使靜脈壁遭受直接損傷,致血栓形成,並迅速出現炎症反應,常見於大面積燒傷,嚴重創傷經及大手術等危重病人。

③下肢靜脈曲張時,無論是屬於大隱靜脈,或小隱靜脈的屬支,由於靜脈血瘀滯,足靴區皮膚常因營養性變化,承受慢性感染,可使曲張的靜脈受缺氧和炎症性損害,導致血栓性淺靜脈炎。

症狀

四肢血栓性淺靜脈炎

四肢血栓性淺靜脈炎2.病變靜脈區呈紅腫索條狀,明顯疼痛和壓痛,局部皮溫升高。急性炎症消散後,索條狀物硬度增加,皮膚留有色素沉著,一般無全身症狀。

3.反覆發作者稱遊走性血栓性靜脈炎,遊走性血栓性淺靜脈炎以小腿和足部淺靜脈炎為多見,發生於大腿和上肢者較少見。其發作時的表現和一般血栓性淺靜脈炎也無明顯的不同。由於受病變累及的

四肢血栓性淺靜脈炎

四肢血栓性淺靜脈炎都是中小淺靜脈,管腔內雖有血栓形成和堵塞,但也不會引起靜脈血液障礙,整個肢體腫脹較少見。臨床上表現往往是在肢體或軀幹淺靜脈附近的一個區域內,驟然出現多數散在紅色結節,有疼痛和觸痛並與周圍有炎症的皮膚粘在一起,病變外形呈線狀,一般較短,偶爾有病變的靜脈段可長達30cm左右,病變靜脈觸之是一條堅硬索狀物,可分批出現,因此有些部位病變剛出現而其他部位則已消退,本病的特徵是:結節很快消退,大多數僅持續7~18d後,索狀物逐漸不明顯,最終消失,留下局部棕色色素沉著,結節不化膿,不壞死,受累肢體亦無水腫形成。全身可出現低熱,白細胞增高,血沉加快等反應,每次結節消退後間歇數周或數年,身體其他部位的淺靜脈又可同樣反應,屢次反覆發作,長期患病後,遺留的色素沉著和索狀物可布滿全身。

檢查

四肢血栓性淺靜脈炎

四肢血栓性淺靜脈炎(2)白細胞計數可達20x109/L,對診斷有懷疑病人可行病理檢查。

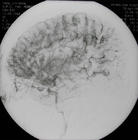

(3)靜脈造影可見患肢深靜脈血管狹窄或堵塞。

治療

一般治療:

1、以預防為主,病後及手術後應儘早進行肢體活動。

2、長期靜脈輸液應定期更換注射靜脈。

3、已發生血栓性靜脈炎,需臥床,抬高肢體30°至疼痛及水腫消失。

四肢血栓性淺靜脈炎

四肢血栓性淺靜脈炎1、抗凝治療,局限性淺靜脈炎一般不需要抗凝治療,廣泛或進行性淺靜脈炎及深靜脈血栓應給予抗凝治療。

2、疼痛嚴重者可給予給予止痛劑治療。

3、有炎症者可給予抗生素治療,化膿性血栓性靜脈炎應給予大量有效的抗生素治療。

4、中藥治療。

局部治療:

1、可給予局部熱敷、熱療等治療。

3、慢性靜脈淤滯引起水腫者可著彈性襪。

手術治療:

1、有發生肺栓塞危險者可行近端靜脈結紮。

2、出現肢體壞疽需行截肢(趾)手術。

3、四肢有殘留結節條狀物而時常疼痛者,可予以手術切除。

鑑別

血栓性靜脈炎主要分為血栓性淺靜脈炎和血栓性深靜脈炎兩種,前者又分為肢體血栓性淺靜脈炎、胸腹壁靜脈的淺表性血栓性靜脈炎和遊走性血栓性淺靜脈炎等。後者又分為小腿肌肉靜脈叢血栓性靜脈炎和髂股靜脈與膕靜脈血栓性靜脈炎。臨床當根據不同特點仔細診斷。

預防

適當保暖大家知道,在溫暖的環境中血管會擴張,皮膚色澤變得紅潤;反之皮膚便顯得蒼白。因此,在寒冷季節和在有空調的房間中適當保暖,這對於脈管炎患者來說十分重要。寒冷將使血管收縮,血流量更加減少,缺血引起的症狀愈加嚴重。

足癬

足癬患肢鍛鍊功能鍛鍊不僅可以防止肌肉萎縮,而且使肢體的血流量增加,促使血管側支開放,保持肢體活動能力。但是,患肢鍛鍊不能操之過急,活動量要適當。因為患肢本身處於缺血狀態,過度活動時必然加重症狀。這裡所說的活動適當,就是以不引起肢體疼痛為度。

降低血液黏稠度血液流動速度緩慢,血液黏稠度增加,可引起血栓形成,使原已狹窄的動脈完全阻塞。治療上可多飲水,平時多食黑木耳,並可在醫生指導下服用小劑量阿司匹林。

脈管炎的預防及中醫治療

四肢血栓性淺靜脈炎

四肢血栓性淺靜脈炎(一)疼痛:疼痛是本病最突出的症狀。病變早期,由於血管痙攣,血管壁和周圍組織神經末梢受到刺激而使患肢(趾、指)出現疼痛、針刺、燒灼、麻木等異常感覺。隨著病變進一步發展,肢體動脈狹窄逐漸加重,即出現缺血性疼痛。輕者行走一段路程以後,患肢足部或小腿脹痛,休息片刻疼痛即能緩解,再次行走後疼痛又會出現,這種現象稱為間歇性跛行。患肢抬高疼痛加重,下垂後則略有緩解。患者常屈膝抱足而坐,或將患肢下垂於床旁,以減輕患肢疼痛,形成血栓閉塞性脈管炎的典型體位。一旦患肢發生潰瘍、壞疽、繼發感染,疼痛更為劇烈。

(二)發涼,皮溫降低患肢發涼、怕冷,對外界寒冷敏感是血栓閉塞性脈管炎常見的早期症狀。

(三)皮膚色澤改變:患肢缺血常使皮膚顏色呈蒼白色,肢體抬高后更為明顯。

(四)遊走性血栓性淺靜脈炎,40~50%的血栓閉塞性脈管炎患者發病前或發病過程中可反覆出現遊走性血栓性淺靜脈炎。

(五)肢體營養障礙:患肢缺血可引起肢體營養障礙。

(六)肢體動脈搏動減弱或消失:根據病變累及的動脈不同,可出現足背動脈、脛後動脈、膕動脈或尺動脈、橈動脈、肱動脈等動脈搏動減弱或消失。

脈管炎的中醫治療

傳統中醫把脈管炎分虛寒型、濕熱型、淤滯型和熱毒型。

虛寒型初見下肢發涼、怕冷、麻木、疼痛,同時伴有疲乏感,局部脹緊壓迫感或足底墊物感,有間歇性跛行,行走時因小腿沉困、憋脹,距離越來越短,治療宜溫經散寒,益氣活血、化淤通絡。

濕熱型表現為患肢怕冷、疼痛,常為遊走性。行走時下肢酸困、憋脹、沉重乏力;下肢常出現腫塊或結節,紅腫熱痛;患肢有時浮腫。治療宜先清熱涼血,繼而化淤、散結、利濕。

淤滯型表現為患肢怕冷,觸之冰涼,疼痛呈持續性,皮膚紫紅、暗紅或青紫色,腳端皮膚有淤點。治療宜溫經通絡,活血化淤。

熱毒型表現為患肢疼痛,白天輕夜間重,肢體局部紅腫,大便乾。治療宜清熱解毒化淤通絡。此類型大多指趾骨肌肉壞死,疼痛難忍,創面極易感染,此時寒熱濕細菌毒素等侵犯脈絡,末梢血液循環障礙嚴重,此時不宜單純使用脈通、維腦路通等擴張血管藥,宜中西醫結合用中藥清熱解毒,配合抗生素促使炎症消退,再給以活血化淤的藥物治療。此時最好住院治療。

虛寒型多為疾病的早中期階段,持續時間較長,這一階段,許多病理改變,要抓緊這一階段積極治療。我們在實踐中發現,運用中藥熏蒸治療,對該階段的治療有特殊的療效。因為中藥熏蒸治療結合了藥物的作用和熱效應,對這類病變部位相對表淺,以寒為主的效果特別好,可以終止或逆轉疾病的發展。

脈管炎的自我防治

作為脈管炎的預防:寒冷季節宜注意身體保暖,尤其四肢。飲食、起居、房事有節,少吃或不吃黏性食物,如黏米麵、年糕、芝麻糖之類。不抽菸、不飲酒,心情舒暢,以飽滿的激情、充沛的精力去生活、學習、工作。發現初期症患者要及時到醫院診斷,並積極治療。做到早發現、早治療。自我按摩和醫療體操對於防治也有好處:

醫療體操:這是針對患肢的專門性鍛鍊。患者取平臥位,先將患側下肢抬高70°左右,持續1~3分鐘,並做踝關節背伸和趾屈動作10~30次;患肢平放床上休息30~60秒,將患肢下垂於床沿1~3分鐘,做踝關節有節奏的背伸和趾屈動作10~30次,再平放床上休息。如此反覆3~5遍或多遍。要結合自然、均勻的腹式呼吸,每日2~3次。

自我按摩:先取仰臥位,兩手按住腹部,向下壓緊時呼氣,放鬆時吸氣,重複20~30次。隨後用兩手拇指按壓兩側大腿近腹股溝部的股動脈搏處,用力壓緊1分鐘左右,然後突然放鬆,似有一股暖流向下一衝的感覺,稍停再按,反覆3~5次。最後坐起,用兩手揉、捏、撫摸患肢,由遠端到近端,反覆3~5遍。

併發症

皮炎

皮炎(1)血栓性淺靜脈炎基本病理變化為炎症反應和血栓形成,血栓可以沿大隱靜脈向上或向下蔓延,可累及下肢的深靜脈並形成血栓,進而導致肺栓塞。臨床上,下肢腔靜脈血栓形成患者有時可有下肢血栓性淺靜脈炎病史。

(2)病變的淺靜脈內血栓直接脫落,通過血循環導致PE。