先天性外展性髖攣縮

先天性外展性髖攣縮所屬部位:腰部

就診科室:骨科

症狀體徵:體型異常

病因

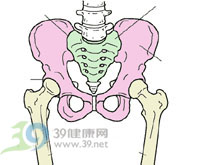

本病病因尚未完全明確,多數認為是由於胎兒在宮內位置不正,使外展肌群(主要是闊筋膜張肌、臀大肌、臀中肌、臀小肌)和外鏇肌群及髖關節囊發生攣縮所致。出生後多不被發現,走路後才被重視。有人認為是因為外展和外鏇肌群先天性肌營養不良,或多次肌肉注射所致。在解剖學上,闊筋膜張肌起於髂前上棘和髂嵴外唇,肌腹呈梭形其纖維向下而向後在股骨上中部,移行為髂脛束,其深層則在闊筋膜張肌深面向上,附著於關節囊外側。臀中肌起於髂骨臀面,而成一扁平扇形肌束,止於大轉子,前部被闊筋膜張肌覆蓋,後部為臀大肌掩蓋。臀大肌向後上牽拉髂脛束,臀中、小肌向上、內牽拉大轉子上緣而出現下肢外展位,而有相應的臨床表現。

症狀

攣縮

攣縮有學者通過總結,將本病分為三種類型:

(1)伸直型:以闊筋膜張肌及臀中肌前緣增厚、攣縮為主,伸膝、伸髖時雙膝不能靠攏為主要表現。

(2)屈曲型:以臀中肌及闊筋膜張肌後緣臀小肌攣縮為主,雙下肢屈髖屈膝時雙膝不能靠緊為主要表現。

(3)混合型:伸直型及屈曲型的臨床表現均有。

檢查

一、體格檢查

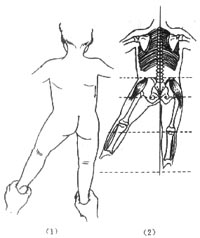

正常嬰兒俯臥,雙髖關節置於中立時,其兩側髂嵴則在同一水平。而罹患外展性髖攣縮的嬰兒,在俯臥位及雙髖關節保持中立位時,則出現骨盆傾斜,其患側髂嵴明顯低於健側,患側下肢也長於健側,腰椎棘突凸向患側,並有臀紋、膕橫紋不對稱。但是,若將患側下肢置於外展30°以上,這些體徵可完全消失(圖1)。

圖1左髖外展肌攣縮症

(1)(2)左髖外展後骨盆及棘突無偏斜

(1)(2)左髖外展後骨盆及棘突無偏斜 (3)(4)左髖內收後出現髖及棘突偏斜

(3)(4)左髖內收後出現髖及棘突偏斜二、X線檢查

X線片檢查可在骨盆正位片上發現健側髖臼頂壁骨化延遲。這與健側髖臼處在內收位,其股骨頭作用於髖臼中心的壓力減少有關。若外展攣縮未早期矯正,可造成健側髖半脫位。X線檢查還能除外引起骨盆傾斜的一些畸形,諸如腰骶部半椎體、先天性脊柱側凸等。

治療

治療本病的原則是早診斷、早治療。

(1)非手術治療:

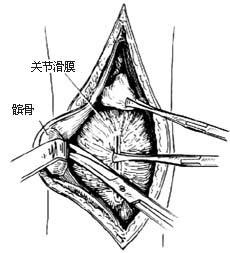

關節囊

關節囊早期手法被動活動,可獲得完全矯正。生後二周內是治療本病的最好時機,堅持被動牽拉攣縮的外展肌群,可望在四至八周內治癒。手法操作時將嬰兒置於俯臥位,保持健側髖、膝關節屈曲,使腰椎前凸消失。術者左手穩定骨盆和健髖,右手握持患側膝部,儘量將髖關節過伸,繼而內收、內鏇髖關節,並在此位置上保持10秒鐘後放鬆。如此重複20次左右,每天做四至六次。對嚴重的外展肌攣縮者,則需做肢體牽引和雙髖人字石膏固定,保持患髖內收、伸直和內鏇位固定三至四周。

(2)手術治療

手術切口選在大轉子下方,因病變組織多位於臀大肌外下移行於髂脛束處,呈2~6cm寬的片狀攣縮,以筋膜變性增厚為主,臀肌及關節囊變性相對較輕。病理變化均為“明顯、變性之肌肉及神經纖維”。故無論是屈曲型還是伸直型,均應橫形切斷緊張、變性、攣縮之闊筋膜張肌,在伸髖伸膝位內收下肢,注意此時應下壓雙側髂骨,避免臀部離床及骨盆傾斜,但要區分開本病史較長繼發的骨盆傾斜,甚至脊柱側凸者。若能超過中線且臀中、小肌不緊張、屈髖屈膝位雙膝能自然併攏,手術即完成;若單純闊筋膜張肌切斷仍不能內收下肢,可順切口上延而作臀大肌部分、臀中、小肌纖維攣縮部分切開,直到伸直雙下肢交叉超過中線,屈髖屈膝位能自然併攏雙膝為至;若仍不能解決問題,再切斷攣縮、變性之關節囊,並延長關節囊,達到徹底松解為止;臀部軟組織呈板狀攣縮者,估計單純松解不能解決時,可作髂嵴切開,髂骨外板剝離臀肌起點並下移起點,其優點是既能獲得良好手術效果,又能防止廣泛松解帶來的伸髖無力和髖關節不穩。

鑑別

筋膜

筋膜(1)臀肌攣縮症因多次肌肉注射所,其表現為患者臀肌塊縮小,外側皮膚凹陷,呈“尖臀征”,多為臀大肌、臀中肌的攣縮,手術切斷松解攣縮之臀肌筋膜。臀肌攣縮症大部分患者通過攣縮部分切除松解術可獲得良好效果。

(2)先天性髖關節脫位病因學說較多,病理多趨向於接近出生時胎兒關節囊膨脹,出生後股骨頭在關節內鬆弛,隨之出現髖臼變淺,臼內充填肪組織,股骨頭移於臼外,頭小於髂骨翼相互擠壓而變形,隨之出現肌肉萎縮、腰前凸、臀部後聳之擺動式步態。因年齡不同而採取不同的治療方法。且先天性髖脫位者多有外展受限,套疊試驗陽性。而本病髖外展活動增加,Ober試驗陽性等,容易與先天性髖脫位相鑑別。

預防

出生後未能及時治療,可導致髖外展肌、外鏇肌攣縮。但有些病例外展肌短縮性改變可自行消失。還需注意對於術後的患者,應注意早期進行鍛鍊,但過早的功能鍛鍊可能會讓兒童產生害怕疼痛的心理而拒絕功能鍛鍊,故臨床上需根據兒童的特點,選擇合適的時機,以確保患兒能夠儘早恢復又不留下後遺症。

併發症

由於攣縮的臀中、小肌的牽拉使患肢長期處於外展、外鏇的位置和健肢處於內收位置時,股骨頭與髖臼處於非同心圓的位置上,導致股骨頭同心圓的壓力減小,健側可出現髖臼發育不良,嚴重者甚至出現股骨頭半脫位。同時,由於攣縮組織對骨盆的牽拉,致使骨盆向患側傾斜,從而引起繼發性脊柱側凸、姿勢性斜頸和足外翻畸形等。

病例

臨床資料

一、一般資料

股骨頭壞死

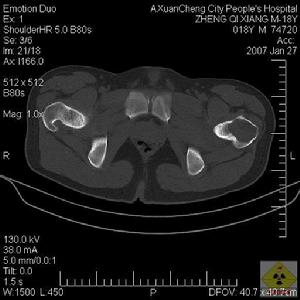

股骨頭壞死二、術前檢查

臀肌攣縮症患者,臀部外上方可見皮膚凹陷成溝狀,皮下可觸及條索帶,Ober征[1]陽性,下肢內收試驗陽性:即立正時出現骨盆傾斜,且臀部皮紋不對稱,而當兩腿分開髖外展時骨盆傾斜消失。本組84例患者雙下肢立正時一足跟離地0.5~4.0cm,其中62例超過1.5cm,但雙下肢絕對長度相等;骨盆傾斜角(雙側髂前上棘連線與水平線夾角)為5°~25°,平均為15°。對45例患者行站立位X線檢查,顯示有骨盆傾斜者41例,其中有1例合併股骨頭壞死(Ⅱ期),2例合併有非結構性腰椎側凸;另外有4例X線檢查未發現異常表現,考慮為:(1)攝X線片時患者體位變動,若假性長肢側稍有外展、雙下肢分開或長肢側稍為屈膝,則可表現為骨盆不傾斜;(2)輕度骨盆傾斜在X線片上不易顯示,故僅依靠X線片不能確診是否患有骨盆傾斜。

三、手術方法

大轉子

大轉子結果

本組獲隨訪68例,隨訪時間3個月~8年,平均2.6年。63例(93%)骨盆傾斜完全矯正,其中61例一次手術成功(圖2),2例因術後發現未松解攣縮的臀小肌,使骨盆傾斜未完全矯正而行再次手術,獲得完全矯正,術後患者恢復正常步態,可並膝下蹲,臀肌肌力無明顯減弱。3例(4%)骨盆傾斜部分矯正者,通過功能鍛鍊仍殘留輕度步態異常。2例(3%)因臀肌外展肌肌力減弱,術後步態輕度不穩,經半年以上功能鍛鍊後恢復正常。

術後84例中有2例發生傷口滲液,其中1例經3周的換藥,傷口癒合,1例再次清創縫合傷口後癒合;其餘82例傷口均一期癒合。術後病理檢查均顯示肌纖維橫紋消失,玻璃變性或纖維化。本組有6例攣縮組織在美國MTS公司製造的MTS858材料試驗系統上測定其拉伸的力學性質。生物力學測試顯示,攣縮帶的極限強度、彈性模量均明顯高於正常臀肌,而臀肌的極限應變均明顯高於攣縮組織(表1)。

表1攣縮帶與正常臀肌生物力學性質比較(±s)

項目 攣縮帶 正常臀肌 P值

彈性模量(N/mm2) 2.732±0.792 0.143±0.024 <0.05

極限強度(MPa) 148.320±3.84010.500±1.690 <0.01

極限應變 0.896±0.315 1.434±0.402 <0.05

討論

一、病因分析

臀肌攣縮症,由Valderrama[2]首次報告。大部分學者認為反覆肌內注射是引起臀肌攣縮的主要原因[3],特別對苯甲醇稀釋青黴素肌內注射反應最大,

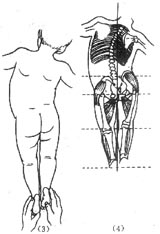

圖1手術切口示意圖

圖1手術切口示意圖 圖2女,11歲。臀肌攣縮症併骨盆傾斜

圖2女,11歲。臀肌攣縮症併骨盆傾斜肌肉因變性、壞死,而致纖維化[4]。部分學者還認為與免疫、瘢痕體質、兒童易感因素[5]和遺傳因素等有關。我們對珠江三角洲地區年齡為3~6歲的學齡前兒童,其中男3625名(58.5%),女3375名(41.5%),進行流行病學調查。結果顯示:農村5250名兒童,患臀肌攣縮症218例(4.2%),城鎮950名兒童,患臀肌攣縮症11例(1.1%),農村發病率高於城市;且營養不良、衛生條件差、生活地面不平坦地區發病率高於營養衛生條件好的平原地區。也有報導認為臀肌攣縮症與外傷有關[6],但導致骨盆傾斜的原因尚不明確。鄭啟新[7]認為,臀中肌攣縮導致骨盆傾斜是由於攣縮肌肉組織的“韁繩作用”,即牽拉同側骨盆而對側髂骨前外側端抬高。我們觀察發現,立正時出現骨盆傾斜,使一側足跟離地,而當兩腿分開髖外展時骨盆傾斜消失。本組84例中,有76例為臀小肌攣縮(90%),而臀中肌攣縮僅有36例(43%),因此推測臀小肌攣縮是導致骨盆傾斜的主要原因。2例骨盆傾斜未完全矯正者,當再次手術時發現,骨盆傾斜未完全矯正的原因是第一次手術未松解臀小肌攣縮帶所致。臀中肌和臀小肌均起外展作用,臀小肌的支持力大於臀中肌[8]。根據吳維才等[9]股槓桿理論,髖關節中立位時,額狀面上臀中肌纖維與下肢縱軸線所成角度大於臀小肌,臀小肌起“韁繩作用”力度更大,但由於臀小肌位置深被臀中肌遮擋,所以松解時容易遺漏,因而影響矯正效果。

二、術前檢查

正確制定手術方案,避免手術中的盲目性。曾湘穗等利用Ober征對臀肌攣縮進行分級,但是部分臀肌攣縮合併骨盆傾斜患者Ober征陰性,即在屈髖、屈膝90°時內收受限,而單獨屈髖0°~30°時也發生內收受限。說明臀肌攣縮患者髖關節屈曲角度不同,髖關節內收受限程度也不同。我們認為髖關節屈曲在某一角度內收受限最嚴重時,此角度相應方向的肌肉攣縮可能也最嚴重。攣縮的肌肉起“韁繩作用”牽制著髂骨與大轉子,致使髖關節內收受限。手術雖可松解攣縮的肌肉使患者坐位時可交叉雙腿,但難以確定下肢短縮是否已被矯正。骨盆傾斜術後需經過一段時間的功能鍛鍊才能恢復正常體位。

三、手術切口的選擇

根據攣縮帶的位置選擇切口。骨盆傾斜假性長肢側以臀中肌、臀小肌中部攣縮為主,行大轉子上縱行切口顯露更為直接。而對屈髖30°~60°時內收受限最為嚴重者,常以松解臀大肌髂脛束移行部及臀中肌後緣攣縮為主,即採用大轉子上橫行切口更易達到松解的目的。對屈髖60°以上內收受限最為嚴重者,常以松解臀大肌後緣、臀中肌後緣、外鏇肌群攣縮為主,通常採用繞大轉子弧形切口,俞輝國等[11]認為,此切口能更清楚、安全地顯露主要松解部位。

四、術後骨盆穩定性問題

認為若臀中肌、臀小肌攣縮只是小部分肌肉攣縮,攣縮帶直徑在1~4cm時,僅切除攣縮帶而不切除過多的正常組織,並不會導致骨盆不穩而出現Trendenlenburg步態[12]等情況。若臀中肌、臀小肌攣縮超過1/3,需做部分臀大肌至股骨轉子止點斜行切斷延長術,並將臀大肌部分前移縫合至大轉子處。本組有2例因過多切斷臀中肌、臀小肌,至臀肌外展肌肌力減弱,出現骨盆輕度不穩,經過半年以上功能鍛鍊後恢復正常。

綜上所述,對臀肌攣縮導致的骨盆傾斜,術前檢查應注意臀肌攣縮的部位;手術需重點檢查假性長肢側(立正時足跟著地側)臀中肌、臀小肌,明確肌肉攣縮的具體部位、程度及選擇合適的切除範圍;術後早期進行系統功能鍛鍊,對矯正骨盆傾斜,保持骨盆穩定起促進作用。