病因

有關臀肌攣縮的致病原因目前尚不完全明確,多認為與臀部反覆肌肉注射有關。文獻報導的病例大多數因注射引起,對臀肌攣縮尚無確切的分類方法。我們認為臀肌攣縮是多種原因引起的一組以髖關節功能障礙為主要表現的臨床症候群。根據病因結合病變程度分類有助於更好地認識並指導治療臀肌攣縮。

苯甲醇作青黴素溶霉

臀肌攣縮症

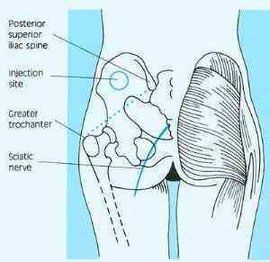

臀肌攣縮症注射性臀肌攣縮,國內外已有大量文獻報導,多見於有臀部肌肉注射習慣的國家和地區。國內區域性調查顯示兒童患病率為1%~2.49%,並指出苯甲醇作青黴素溶霉是最危險的致病因素。本組病例顯示開始肌肉注射的年齡越小,發病機率越高(平均發病年齡為2.7歲),說明嬰幼兒免疫功能及解剖學的特點與臀肌攣縮的發生有直接關係。尤其值得注意的是本組中6例(8.5%)合併坐骨神經傷的患者中5例漏診臀肌攣縮,1例長期誤診為“嬰兒癱”,提示二者間的關係密切。神經松解與攣縮帶松解手術應儘量同時並及早進行。我們體會,注射性臀肌攣縮大部分患者通過攣縮帶部分切除松解術可獲得良好的療效。多數情況下無需顯露坐骨神經,但病變廣泛尤其在合併小外鏇肌群或髖關節囊攣縮者,為防止損傷神經宜先顯露坐骨神經。臀肌呈板狀攣縮及估計松解手術困難的患者可採取髂嵴切開、髂骨外板剝離臀肌起點下移術。其優點是既能獲得良好的手術效果,又可防止誤傷坐骨神經和攣縮帶廣泛松解術後並發伸髖無力。

手術

先天性髖脫位術後並發的臀肌攣縮,多發生於年齡偏大、股骨頭脫位位置高、行開放復位、骨盆截骨術後的患兒,發生率為0.4%。由於手術範圍廣、組織損傷重、易發生纖維變性,高脫位的股骨頭復位於原發髖臼以及骨盆截骨鏇轉、延長,張力下縫合髂嵴骨膜使臀肌相對延長、肌張力明顯增高;加之術後外展位長期石膏制動等都可能加劇肌肉緊張度和缺血狀態而發生纖維變性。其次髖關節囊縫合過緊亦可引起外展攣縮畸形。有作者認為是部分患者術前臀肌攣縮症狀輕微被忽視,骨盆延長後症狀明顯所致。其預防措施包括術前充分牽引,術中髖關節囊不宜過緊縫合,髂嵴骨膜縫合時若張力過高可不在原位縫合。由於此類臀肌攣縮的形成主要與術後臀肌張力過高和纖維瘢痕化有關,我們體會髂嵴切開、臀肌起點下移手術比較適用於該型患者。

臀部長期受壓

臀筋膜間室綜合徵,很少見,多為單側發生。主要病因是意識喪失後固定體位導致臀部長期受壓或者外傷所致,前者由於全身併發症的存在常被忽視而延誤診斷;後者因為伴發劇烈疼痛若能及時切開減壓可不致引起此併發症。其病理機制與四肢筋膜間室綜合徵相同,最終造成間室內臀肌缺血壞死攣縮。但由於坐骨神經未直接穿過臀筋膜間室內,故無神經損傷症狀或症狀輕微。及時切開減壓挽救活力尚存的肌肉組織可避免臀肌攣縮的發生,術後將患髖置於內收屈髖位並早期進行功能鍛鍊。出現臀肌攣縮症狀應擇期手術松解。

臨床表現

本病好發於兒童,男多於女,且多為雙側。

1.髖關節功能障礙

患者髖關節內鏇內收活動受限。站立時下肢外鏇位,不能完全靠攏。行走常有外八、搖擺步態,快步呈跳躍狀態。坐下時雙腿不能併攏,雙髖分開蛙式位,一側大腿難以擱在另一側大腿上(交腿試驗)。下蹲活動時輕者蹲時雙膝先分開,然後下蹲後再併攏(劃圈征)。重者只能在外展、外鏇位下蹲,蹲下時雙髖關節呈外展、外鏇姿勢,雙膝不能靠攏,足跟不著地,呈蛙式樣。

體檢可發現臀部外上部有皮膚凹陷,髖內收時凹陷更明顯,臀部可及緊縮感,下肢呈外展外鏇位,髖內收、內鏇受限,下肢中立位屈髖活動受限,必須患髖外展、外鏇,使患側髖向外劃一半圓形方能再回入原矢狀面完全屈曲。股骨大粗隆彈跳感。Ober征陽性。

2.骨盆變型

病程長程度重者可有髖臼底凸向盆腔,形成Otto氏骨盆。臀中小肌攣縮的患兒有大轉子骨骺肥大。雙側不對稱性臀肌攣縮患兒可有骨盆傾斜及繼發性腰段脊柱側凸。嚴重側髂前上棘較輕側低,重側臍踝距離長於輕側,而兩側大轉子到踝部距離相等。

檢查

兩下肢長度,腰臀圍比例 ,股四頭肌肌力試驗,四肢的骨和關節平片,肌電圖。

X線表現多報導為正常。房論光、韓鏡明對攣縮患兒X線研究發現CE角增大(X=36?62),頸乾角增大(X=153),股骨頭指數下降(X=0?44)。術後隨訪時早期手術有助於以上繼發性改變的恢復。劉瑞林對臀肌攣縮患者術前行CT斷層掃描顯示早期炎症病變可見密度減低區,晚期隨著病情的發展累計多組肌束,肌纖維為結締組織替代,表現為肌肉體積縮小、密度增高,肌筋膜間隙增寬,最後形成瘢痕時呈索條影。掃描可明確病變的部位、範圍及嚴重程度提供有價值的臨床資料。

治療

1、開放性手術

開放性手術對患者創傷大,一般要留下7~12cm瘢痕,出血多,易損傷坐骨神經,術後殘留空腔,松解不徹底,尤其對於重型病例,臀大肌攣縮帶範圍大,在切除內側攣縮帶時因擔心損傷坐骨神經而切除不徹底,影響療效,所以現在臨床上已經很少運用這類手術了。

2、微損傷手術

1)小針刀松解術:該手術曾經因為損傷小而風靡一時,但術中易粘連、剝離範圍局限、只能解除部分症狀,手術效果不甚理想。

2)關節鏡等離子氣化松解術:該手術創造比微創剝離刀松解術大3倍以上,手術時間至少長30倍,治療各型患者的範圍也沒有微創剝離刀松解術廣,手術費用也相對要高。