基本詞義

詞語注音

二關: èr guān ㄦˋ ㄍㄨㄢ詞語解釋

指 函谷關 和武關 。 漢 張衡 《東京賦》:“苟民志之不諒,何雲巖險與襟帶。 秦 負阻於二關,卒開 項 而受 沛 。” 薛綜 註:“謂 高祖 從 武關 入, 項羽 從 函谷關 入。”相關詞語

分別介紹

函谷關

名詞解釋關名。古關為 戰國 秦 置,在今 河南 靈寶市 境。因其路在谷中,深險如函,故名。 漢 元鼎 三年移至今 河南 新安縣 境,去故關三百里。參閱《元和郡縣誌·陝州》。

簡介:

函谷關西據高原,東臨絕澗,南接秦嶺,北塞黃河,是我國建置最早的雄關要塞之一。始建於春秋戰國之中,是東去洛陽,西達長安的咽喉,素有“天開函谷壯關中,萬谷驚塵向北空”、“雙峰高聳大河旁,自古函谷一戰場”之說,自古為兵家必爭之地。周慎靚王三年,楚懷王舉六國之師伐秦,秦依函谷天險,使六國軍隊“伏屍百萬,流血漂櫓”。秦始皇六年,楚、趙、衛等五國軍隊犯秦,“至函谷,皆敗走”。“劉邦守關拒項羽”,“安史之亂”的唐軍與叛軍的“桃林大戰”,1944年中國軍隊與日本侵略軍的“函谷關大戰”,都是在這裡進行的。

函谷關不僅是一處軍事重地,而且是古代中原腹地與西北地區文化、經濟交流的要點。圍繞著這座重關名城流傳著“紫氣東來”、“老子過關”、“雞鳴狗盜”、“公孫白馬”、“唐玄宗改元”等歷史故事和傳說,唐太宗、唐玄宗、司馬遷、李白、杜甫、白居易、司馬光等歷史名人志士臨關吟詩作賦,流傳至今的有100餘篇。

國家AAAA級旅遊景區函谷關古文化旅遊區,位於豫陜晉三省交界、河南省西大門靈寶市境內,轄區面積16.5平方公里,主要景點有太初宮、道聖宮、道家養生園、藏經樓、瞻紫樓、雞鳴台、碑林、蠟像館、博物館、關樓、函關古道等20餘處。

函谷關是我國古代偉大的思想家、哲學家老子著述道家學派開山巨著《道德經》的靈谷聖地,道家文化的發祥地;是古代西去長安、東達洛陽的通衢咽喉,中原文化和秦晉文化的交匯地;是千百年烽煙際會、兵家必爭的戰略要塞,紫氣東來、雞鳴函關等歷史故事與傳說的發軔地。在漫漫歷史長河中,這裡以名人(老子)、名著(《道德經》)、名關(函谷關)留芳青史,聲播海內外。

歷史: 戰國時,戰國七雄除秦以外的其餘六國曾聯合對抗秦國,但秦國在函谷關成功抵禦住六國聯軍的攻勢。西漢賈誼的政論名篇《過秦論》寫道:“於是六國之士……嘗以十倍之地,百萬之眾,叩關而攻秦。秦人開關延敵,九國之師,逡(qūn)巡而不敢進”,其中的“關”就是指函谷關,可見其戰略影響。

由於函谷關易守難攻,秦朝末年各地起義抗秦後,新立的楚懷王為儘快平息戰亂,宣告誰先入關中,得為關中王,此處所提的關亦是函谷關,之後劉邦先入關中,不過並非直入函谷關,理由即是函谷關易守難攻,加上關內即是秦的首都鹹陽,護守函谷關的秦軍必是精銳,為避免攻堅,劉邦接受張良的建議繞道進入關內。不過,項羽不滿劉邦先入關,設下鴻門宴,但又不願違逆楚懷王當初的宣告,因此在冊封時將劉邦封為巴王,之後封為漢王,雖然巴、漢兩地也屬於關中關內(函谷關以西),但當時為未開化的不毛之地,甚至是秦與秦朝專門用來流放罪犯的地方。不過劉邦仍然在漢中成功積蓄力量,最終在楚漢相爭中戰勝了項羽。

西漢建立後,在函谷關邊設縣,稱弘農,治弘農郡。東漢末年群雄起兵討伐董卓,董卓強行將漢獻帝從洛陽遷到長安時,就以函谷關堅固易於防守為理由。三國時代,曹魏曾在附近建關樓,常被稱為新關,與秦函谷遙相呼應。此後兩千年間,地勢險要的函谷關常常成為軍事爭奪的對象,包括唐代安史之亂,甚至抗日戰爭等。

地勢: 函谷關最早在春秋戰國時代由秦國所建。“因在谷中,深險如函而得名。東自崤山,西至潼津,通名函谷,號稱天險。”[1]關隘地處深險谷地,地勢險要,窄處只能容一輛馬車通行,所謂“車不方軌,馬不並轡”。而且由於這段黃河流域丘巒起伏,有中條山、崤山等阻斷,函關谷底成為附近地區唯一東西向平坦的通道,自然成為軍事要衝。

軍事文化: 函谷關建於春秋戰國之際。“因在谷中,深險如函而得名。東自崤山,西至潼津,通名函谷,號稱天險”(《辭海》)。函谷關扼守崤函咽喉,西接衡嶺,東臨絕澗,南依秦嶺,北瀕黃河,地勢險要,道路狹窄,素有“車不方軌,馬不並轡”之稱。《太平寰宇記》中稱“其城北帶河,南依山,周回五里餘四十步,高二丈”。關城宏大雄偉,關樓倚金迭碧,因其地處桃林塞之中樞,崤函古道之咽喉,素有“天開函谷壯關中,萬古驚塵向北空”(唐·胡宿詩),“雙峰高聳太河旁,自古函谷一戰場”(金·辛願詩),“一夫當關,萬夫莫開”之說。周慎靚王三年(公元前318年)楚、趙、魏、韓、燕五國伐秦,秦據函谷關天險大敗六國軍隊。秦始皇六年(公元前243年),楚、趙、魏、韓、衛五國伐秦,“至函關,皆敗走”。秦末楚漢戰爭中,劉邦曾守關阻擋項羽進攻。唐“安史之亂”中,官兵與叛軍在關前進行了著名的桃林大戰。自春秋戰國以來的兩千多年中,函谷關歷經了七雄爭霸、楚漢相爭,黃巢、李自成農民起義,以及辛亥革命、抗日戰爭、解放戰爭的狼煙烽火,無論是逐鹿中原,抑或進取關中,函谷關歷來都是兵家必爭的戰略要地。

老子文化: 老子(約前575~?),字伯陽,又稱老聃,是我國古代最偉大的哲學家和思想家之一,是道家學派創始人,世界文化名人。後人稱其為“老子”(古時“老”字的讀音和“李”字相同),楚國苦縣厲鄉曲仁里(今河南鹿邑人)是我國春秋末年傑出的思想家、政治家、哲學家和文學家,不僅是道家學派理論的奠基人,被後來的道教奉為教祖,而且是先秦諸子百家的啟蒙者。他的著作《道德經》,即《老子》一書,是世界文化寶庫中的瑰寶。自《道德經》問世以來,上至皇帝高官,下至黎民百姓,都對這部經典著作有著極大的研究熱情。據不完全統計,有史料記載的版本達1800多種。不僅在國內影響廣泛深遠,而且在公元七世紀便以梵文傳到國外,18世紀傳至歐美各國,以後逐漸風靡世界。德國著名哲學家黑格爾曾指出:“中國哲學中另一個特異的派別……是以思辨作為它的特徵。這派的主要概念是道,這就是理性。這派哲學與哲學密切聯繫的生活方式的發揮者是老子。”法國哲學家尼采說:“《道德經》像一個永不枯竭的井泉,滿載寶藏,放下汲桶,唾手可得。”美國前總統里根在其1987年的國情咨文中,曾引用老子“治大國若烹小鮮”的名言來闡述他的治國方略。老子思想博大精深,蘊含豐富,涉及天、地、人各個方面,在政治、經濟、軍事、藝術、倫理、養生等領域都有獨到的見解和智慧的光焰。

研究老子思想成為一種國際性的文化現象。英、法、美、日等40多個國家都在研究《道德經》,翻譯《道德經》的版本已達600餘種,其中日本人著述達330餘種。因《道德經》成於函谷關,函谷關名副其實成為道家文化的發祥地。2002年10月20日,中國道教協會會長、玉溪道人閔智亭為函谷關旅遊區題寫了“道家之源”四個字。

關城遺址: 建築無存。據考證函谷關關城為不規則長方形,用長、圓、平夯夯打而

成。東城牆長1800米,西城牆長1300米,南城牆長180多米。遺址基本與史書記載相吻合。

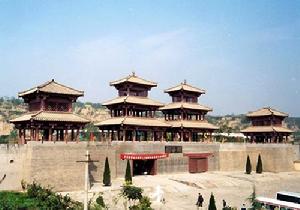

函谷關東門關樓: 原關樓已不存在,現在看到的是1992年開工修建的復古建築。

東門關樓南北長工71.2米,高21.5米,呈凹型,坐西向東,控制入關的要道。關樓為雙門雙樓縣山頂式三層建築,樓頂各飾丹鳳一隻,所以又叫“丹鳳樓”。

函谷古道: 東起宏農澗西岸的函谷關東門,橫穿關城向西,由王垛村的果溝、黃河峪、狼皮溝至古桑田(今稠桑),全長15公里,是這一帶唯一的東西通道。谷深50~70米,谷底寬10米左右,窄處只有2、3米,谷岸坡度40~80度,谷底有蜿蜒道路相通,崎嶇狹窄,空谷幽深,人行其中,如入函中,關道兩側,絕壁陡起,峰岩林立,地勢險惡,地貌森然。古書上說函谷關道“車不分軌,馬不並鞍”,“一泥丸而東封函谷”。近年村內一農民在田間勞動時,曾挖掘出一具古代人遺骨,發現其身上中箭十多處。經文物部門鑑定,死者身上的箭簇為戰國時期製品,可見當時戰爭之斑。

戰國井式箭庫: 位於函谷磁東城門右側城牆下端,為一直徑0.9米豎井窯穴式兵器倉庫,於1986年7月發現,是戰國時守關官吏儲藏兵器的箭庫。箭庫象一口旱井,裡面放著一捆捆箭族,約1立方米,箭頭是銅質的,箭桿是鐵質的,很輕,已經銹在一起,不能分開。此箭庫為研究戰國朝代的兵器提供了重要依據。

尹喜故宅遺址: 相傳為尹喜的寓所。尹喜,春秋時代人,素識天象,曾為函谷關關令。傳說他曾在此接待老子。唐開元二十九年(公元741年)陳王府參軍田同秀(桃林縣人)為獻媚皇上,進言玄宗皇帝說天降靈符於函谷尹喜故室,玄宗即遣人去挖掘,果然掘得“靈符”,玄宗大喜,以為是老子對他的恩賜,遂將年號“開元”改為“天寶”。

雞鳴台,又叫田文台: 成語“雞鳴狗盜”的故事就發生在這裡。重建的雞鳴台傳說就是當年田文食客學雞叫的高埠。

望氣台,又叫瞻紫樓: 傳說是函谷關關令尹喜登高望遠,觀察天象之地。“紫氣東來”這一成語源出於此。唐代大詩人杜甫《秋蘭》詩中有“西望瑤池降王母,東來紫氣滿函關”之句。後人為紀念他,便將尹喜登高望遠的土山起名為:望氣台。唐時在上面修建了3丈多高的“瞻紫樓”。此樓民國年間毀於兵火。現在所能看到的是近年修建的仿古建築。

太初宮:

位於函谷關東城門右側。傳說,尹喜迎候老子到函谷關,行以師禮,懇求老子為其著書,老子便在此寫下了《道德經》五千言。這部蘊涵豐富的著作對後世影響很大(也有有認為是後人託名之作)。為了紀念這件事,後人便在老子著經的地方修築了太初宮,曾是一座道觀。

太初宮為殿宇式古典建築。殿脊和山牆檐邊上塑有麒麟、獅、虎、雞、狗等珍禽異獸,神形兼備。殿頂飛梁縱橫,椽檁參差,雖然屋架複雜,但卻自成規矩,殿宇寬闊,中無撐柱。史載,太初宮始建於西周。現存太初宮主殿建於唐以前,元、明、清各代均有修葺。廟院現存石碑兩通,一通立於元大德四年,一通立於清順治年間,上面都記載著老子騎青牛過函谷關的故事。

函谷夾輔: 位於靈寶市城北17公里的孟村舊村的小谷里,南距古函谷關約2公里。夾輔外形像炮樓,磚木結構,城門式建築物。分內外二重門,外門口上,青磚鐫刻“函谷夾輔”四字。城門上系二層歇山頂式四角樓。目前除北邊房頂和部分部件有損壞外,基本上保存完整。據鑑定現存建築建於明代,清代重修。

函谷碑林: 函谷碑林修建於1988年秋,碑林南北長100米,東西寬40米,占地面積4000平方米,有石碑62通。其中不但有從靈寶各地蒐集來的古碑,如宋代的法制碑、唐代的地震碑、楊貴妃之兄楊仲嗣的墓誌碑、明代吏部尚書許天官夫人的墓誌碑等,而且也有近現代書法名家書寫名人吟詠函谷關詩文的新碑,如:清代康有為給當時的靈寶縣長寫的條幅石碑,李向陽原型的筆文碑等。

三處函谷關: 歷史上函谷關有三處,除了上面說的春秋戰國時期建關的函谷關(即今通稱的秦關)外,還有漢關和魏關。

漢關,在今河南省新安縣東500米,西距秦關150公里。據靈寶市志記載,自漢室興起之後,關中作為帝都,函谷關以東則稱關外。人們都以自己是關中人為榮。樓船將軍楊仆,原籍函谷關以東的新安縣,別人說他是關外人,他深感不快,就盡捐家資,於漢元鼎三年(公元184年)在新安縣城東也修起了一座雄偉的城池,人們稱它為漢函谷關。有了這座新關,楊仆也就成了關中人了。漢關早已廢棄,現在僅存有關門遺址。

魏關,位於靈寶市東北20公里,距秦關約5公里。相傳三國時候,曹操西討張魯、馬超,為了迅速轉運兵馬糧草,命許褚在那裡開鑿隧道,築起關樓,距秦關不遠,故稱新關。這處後來成為東達洛陽,西接長安的重要交通幹線。抗日戰爭時城樓毀於兵火,遺址為三門峽水庫淹沒,現僅留古道和烽火台遺址。

武關

簡介

武關一帶地形優越,武關村北是著名的少習山,從少習山北面流來的武關河緊貼村南面的白岩山、筆架山,緩緩東流,武關就坐落在武關河東去的凸岸上。

現在的武關,關城基本完好,磚砌 東西門洞依然可見,唯東去的小路,已成為寬坦的公路,氣象以非昔日可比!武關鎮轄12個行政村,133個村民小組,3388戶,總人口14023人,總面積158.4平方公里,耕地面積9928畝,森林覆蓋率45%。武關河從北向南流經全鎮31公里,沿岸良田千畝。

楚漢分界牆