制度簡介

職官

職官中國國家的產生,開始於夏代,而職官的設定是隨著國家的產生才出現的,所以中國古代職官制度是從夏代開始。

中國古代的職官,歷代建置不同,其間因襲變革、增加減少,情況十分複雜。中國古代職官制度經過幾千年的發展,逐步形成了一整套沿革清晰、體系完整的職官制度。

所謂職官,是指在國家機構中擔任一定職務的官吏,這裡面有職官的名稱、職權範圍和品級地位等方面的內容。

科舉是以考試為主要方式的一種選官制度,與職官有著密切的聯繫。通過考試來選拔官吏,是中國古代國家制度中的一項重大發明。

發展過程

中國古代職官的發展,大致可分為三個時期: 國君

國君第一個時期為夏、商兩代,前後大約一千年。

(商)國君稱“後”稱“王”,手下主要官員稱“史”、“巫”。商後期王族長老稱“父師”、“少師”,對王負有輔佐之責,如箕子、比干。管理家務的臣僕稱“臣”、“宰”、“尹”等。(殷紂王在位,昏庸無道,倒行逆施,他的哥哥微子辭職隱去;他的叔叔箕子多次力諫,被罰作奴隸;紂王的另一叔叔比干,則因進諫被剖心致死。孔子說,“殷有三仁焉”。)

第二個時期從西周到春秋,大約六、七百年。

國君稱“天子”、“天王”。王位繼承人稱“太子”、“東宮”。王妻稱“後”。(《詩?小雅?北山》曰:溥(pǔ普)天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣。”)諸侯的封地叫國,大夫的封地叫邑,王室是中央政府,而國和邑是地方政府。中央政府中除王以外,三公(太師、太傅、太保)職務最高,王年幼或

中國古代職官制度

中國古代職官制度缺位時他們可以代王行事。以卿士為首的政務部門管理軍事、行政、司法、外事等職,以太史為首的教育文化部門管理神事、教育、秘書、曆法等職,金文並稱之為“卿士寮”、“太史寮”。卿士之下有司徒、司馬、司空三大夫,司徒掌管土地和役徒,司馬掌管軍賦和車馬,司空掌管築城修路等重大工程。太史之下有內史、御史、太卜、宗伯、樂師等職,內史掌管策命卿大夫之事,御史掌管檔案,太卜掌管占卜,宗伯掌管祭祀禮儀,樂師掌管音樂與教育。臨時設定的輔導君主禮儀的稱“相”,總管王家事務的稱“宰”或“太宰”、“冢宰”,負責王宮警衛並教習武藝的稱“師氏”或“師”,王宮的衛士稱“虎賁(bēn)”,王的近臣稱“小臣”。地方政府設定大約與中央政府相同,不過,執政的卿由周天子任命,並世代相襲,只能稱“卿”或“政卿”、“正卿”,不能稱“卿士”。

第三個時期從戰國開始,一直延續地清末,時間長達兩千三百多年。

此時期的特點是:①君主的地位極大地提高了,權力高度集中;②在國家機構中,巫史和宗室貴族不占重要地位,而君主的臣僕和侍從上升的主要地位;③統治的地區越來越遼闊,機構也越來越龐大,職務上的分工也越來越細,變化複雜。

主要類別

1、國君

夏、商、周稱“後”、“王”、“天子”、“天王”。戰國開始稱“皇”、“帝”。(帝本是至上神的稱號,皇原本是形容帝的。)秦開始稱“皇帝”,直至辛亥革命才結束。

2、宰相

宰相

宰相宰相是國君之下輔助國君處理政務的最高官職。夏商是巫史,西周春秋是公卿,戰國以後是宰相。宰相是從國君的家臣發展起來的,宰本是君主的總管家的稱呼,相是輔助的意思,用家臣的頭目管理國事,這就是宰相的實質。宰相的稱呼最早見於《韓非子?顯學篇》:“故明主之吏,宰相必起於州部,猛將必發於卒伍。”宰相的官職起源要更早,楚國設定“令尹”,齊國、秦國設定“相”,宋國設定“大尹”,吳國設定“太宰”即是。輔助齊桓公建立霸業的管仲,是中國歷史上第一個傑出的宰相。秦統一後,宰相之職稱作“丞相”。漢武帝後,宰相的職權轉到尚書台(尚書台本是皇帝私府中掌管收發文書的小機關),其長官叫尚書令(宦官擔任稱中書令)。東漢末年,權臣董卓、曹操等回復丞相或相國之職,但是他們自任此職,實權在皇帝之上。

魏晉以後,尚書台從內廷獨立出來,成為中央執行政務的總機關。尚書台的長官、副長官都是宰相之職。尚書台由內廷文書機關變為外廷的行政機構以後,為收發文書、起草和傳達詔令的需要,另設中書省為文書處理機關,其長官為中書監和中書令,中書監和中書令也是宰相之職。中書省因掌管機要,接近皇帝,其地位比尚書省更為重要,古時有“鳳凰池”和“鳳池”之稱。魏晉南北朝時期的宰相之職,分屬於尚書省、中書省、門下省,所以三省的長官並稱宰相。

隋唐兩代,宰相名稱有所改變。中書令隋代稱內史令、內書令,唐代稱右相、鳳閣令、紫微令等。尚書令因李世民為秦王時曾任此職,後來不置,所以唐代尚書省的長官只有左右僕射(yè)。

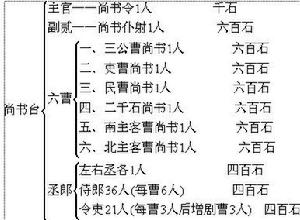

尚書台

尚書台北宋另設中書內省于禁中,為宰相的辦事機構,稱“政事堂”、“中書門下”、“中書”等。宋代樞密院為最高軍事機關,其長官樞密使、副使與福相稱執政官,與宰相一起合稱“宰執”。明代廢除中書省及宰相等職,設立華蓋殿、謹身殿、武英殿、文華殿、文淵閣、東格等大學士,為皇帝顧問。後來這些入閣大學士成為實際上的宰相,號稱“輔臣”,首席大學士稱“元輔”、“首輔”,職權最重,主持內閣大政。

在各種官職中,宰相的變化最為頻繁,無定職、無定稱、無定員,這是由君主專制的根本性質決定的。君主既離不開宰相,又最擔心宰相權力過重,大權旁落,這是宰相官職不斷變化的主要原因。

3、中央各部門長官

政府機構的劃分,大約是從西周開始的。西周分管部門共有六個:司徒、司馬、司空、司寇、大行人、宗伯。這六個官職代表了六個部門。擔任這些官職的人一般都是大夫。秦漢時期有“九卿”之說,“九卿”是對中央各部門長官的一種尊敬的稱號。君主家事與國事不分,政治事務與宮廷事務混雜在一起,是秦漢九卿的重要特點。

①太常(奉常)掌宗廟禮儀,其屬下有太史令掌天象曆法,太醫令掌醫療,博士掌經學傳授;

②郎中令掌宮殿門戶的守衛,其屬下有大夫掌議論,有謁者掌引見傳達;

③衛尉掌宮門警衛;

④太僕掌皇帝車馬,兼管中國的馬政;

⑤廷尉為中國最高司法官;

⑥典客掌接待少數民族事;

⑦宗正掌皇族事務;

⑧治粟內史掌租稅錢穀鹽鐵和國家的財政收支;

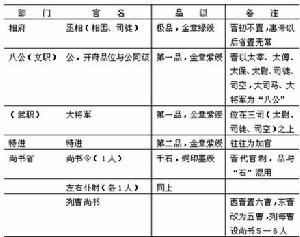

兩晉中央官制度

兩晉中央官制度⑨少府掌皇家錢財、皇室用品供應及各項宮廷服務事宜。

九卿之外,有執金吾掌京師治安,將作大匠掌宮室、宗廟、陵寢及其他土木建設,大長秋掌宣達皇后旨意與管理宮中事務。九卿加上此三卿即為十二卿。魏晉以後,尚書機構得到迅速發展。尚書台的總人數由秦時的七人猛增到六十多人,成為中央執行政務的總機關。以後尚書各曹逐漸變為部,到隋唐時確定為六部,唐代定名為吏、戶、禮、兵、刑、工,此後一直沿用到清代。六部是隋唐以後主要的政務部門。

①吏部掌管中國文職官吏的任免、考課、勛封等事;

②戶部掌管中國戶口、土地、賦稅、錢糧、財政收支等事;

③禮部掌管禮儀、祭祀、科舉、學校等事;

④兵部掌管武官選用及軍事行政;

⑤刑部掌管中國司法行政;

⑥工部掌管各項工程、工匠、屯田、水利、交通等事。

九寺到清代只剩下五個:即大理寺、太常寺、光祿寺、太僕寺、鴻臚寺。在明清時新設欽天監,掌天文曆法。除此外,隋唐至清代還先後設立太醫院,宗人府等。

4、武官

西周軍政不分,統治者既管行政,也管軍事,作戰時軍隊分左中右三軍。春秋時分上中下三軍,三軍將領稱將上軍、將中軍(又稱元帥)、將下軍,此是武職設定之始。

太尉(漢武帝時稱大司馬)掌中國軍事行政。高級武官有大將軍、驃騎將軍、車騎將軍、衛將軍等。魏晉以後,權位最高的大臣出征時往往加以“假黃鉞”的稱號,有代表皇帝親征之意;地方軍政長官加以“使持節”的稱號,給以誅殺中級以下官吏的權力。武職的幕僚稱參軍或參軍事。唐朝時,都督帶使持節的,稱節度使。中唐以後,朝廷組成新的中央禁軍共十個:左右羽林軍、左右龍武軍、左右神策軍、左右神武軍、左右神威軍(勢力最強,中設護軍中尉,由宦官擔任,為禁軍統帥),各置大將軍、將軍、龍武、神策、神武等為統軍。

宋代正規軍都稱為禁兵,仁宗時達八十多萬人。禁兵由三衙統領,三衙長官分別稱為殿帥、馬帥、步帥,合稱三帥。教練武藝的軍官稱都教頭、教頭,單稱教頭的地位很低。(如林沖)禁兵的調動權在樞密院,由皇帝直接控制。樞密院是軍事行政機關,長官為樞密使。在地方路、府、州,設兵馬總管或兵馬都監(簡稱都監),或提轄兵甲(簡稱提轄)。(如張都監、魯提轄)

明代軍隊實行衛所制。衛是基本的軍事編制,下設千戶所和百戶所。其長官,衛稱指揮使,所稱千戶、百戶,旗下還有總旗、小旗。皇帝的親軍從十二衛增至二十六衛,錦衣衛就是其中之一。

5、監官與諫官

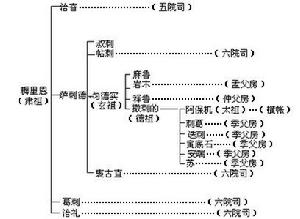

遼國職官沿革

遼國職官沿革監官是代表君主監察各級官吏的官吏(耳目)。諫官是對君主的過失直言規勸並使其改正的官吏。監官和諫官,古代並稱台諫,也通稱言官。

監官最早設於戰國,當時由君主的秘書——御史兼任。秦與西漢設立御史府,首長是御史大夫,御史中丞為輔佐。在內廷保管檔案並督促百官的,稱侍御史;出外監察郡縣的稱監御史。遇有特別緊急情況的,皇帝臨時派遣有誅殺之權的御史,稱為繡衣御史,或稱繡衣直指。西漢末年,御史大夫改為大司空,御史府改為御史台,御史中丞為長官,轉屬少府,成為專門的監察機關,別稱憲台。從此之後,御史為監察官的專稱。魏晉以後,御史台從少府獨立出來,成為中國性的監察機構。

唐代御史台分為三院:即台院、殿院、察院。明代改御史台為都察院。各省設提刑按察使司,以按察使為長官,掌司法與監察,有監司之稱。

諫官的設定比監官早。春秋初年齊桓公設大諫,為諫官設定之始。晉國的中大夫、趙國的左右司過、楚國的左徒,都屬於諫官性質。秦漢時有諫官之設,但是沒有專門的諫官機構。漢代置光祿大夫、太中大夫、諫大夫、中散大夫、議郎等官職,都屬光祿勛,掌議論,侍從皇帝,顧問應付。東漢侍中、中常侍成為正式官稱,屬少府。隋朝改侍中為納言,武則天時增置左右拾遺與左右補闕。宋改補闕為司諫,改拾遺為正言,並置諫院,作左右諫議大夫為長官,司諫、正言為其所屬。遼以後,諫官名存實亡,或名實俱亡。

6、君主的秘書與文學侍從

秘書是指在君主左右從事文字圖書等工作的官員。君主的秘書是從史官的職務分化、發展出來的。戰國時期君主的秘書有御史、主書、掌書、御書、尚書等不同的稱呼;為備君主隨時諮詢的文學之士稱為學士、博士、博聞師等。秦漢時的御史大夫為秘書之長,屬蘭台。蘭台是宮內收藏圖書和檔案的地方。

西漢的麒麟閣、東漢的東觀(guàn)都是禁中藏書之所,皇帝命別的官員入掌其事。東漢置秘書監,太史令僅掌天文曆法,無修史之職。史書的修撰,由皇帝臨時指定文學之士在東觀進行,稱為著作東觀。漢宣帝召集名儒講經於石渠閣,漢章帝召集名儒講經於白虎觀,此時為侍講之始,有講郎之稱。記載皇帝的言行,(修起居注)多由宮內女史擔任,也有皇后親自撰寫。

隋唐時以中書省之中書舍人掌制誥(撰擬詔旨)之職。中書舍人的職稱,有多次的改變,隋至唐初稱內史舍人、內書舍人,武則天時稱鳳閣舍人,簡稱舍人。

職官

職官翰林院之設,始於唐代,本為各種文藝技術內廷供奉之處,文學之士只是其中的一部分。唐玄宗初置翰林待詔,又改為翰林供奉,後改為學士,置學士院,入院的稱翰林學士。

唐代的秘書省曾改稱蘭台、麟台。北齊始設史館,唐太宗以史館為宰相兼領職所,稱為監修國史。唐又在門下省設起居郎,掌修起居注之事。唐初置弘文館,掌四部書及其他圖籍。開元年間,又設集賢殿書院,以宰相一人為學士,掌刊輯經籍、撰集文章,繕寫御本等。弘文館、集賢殿書院的學士也受命參與機密,草擬詔旨。中唐以後,皇帝對學士的禮遇,常超過宰相。

宋代對學士尤為重視,學士院改稱翰林學士院,或稱翰苑、禁林,因地在宮禁,待遇優異,號稱玉署、玉堂。北宋沿唐制,以史館、昭文館、集賢院為三館,通名崇文院。後又在此中建秘閣,設龍圖閣、天章閣等十一閣,分藏太宗等皇帝的御書和御製文集。三館和諸閣,通稱館閣。館閣之選,皆天下俊傑,必試而後命,一經此職,遂為名流。明代將制誥、著作、修史、圖籍等職都合併於翰林院,別稱詞林,從此翰林才成為文學之士的專稱,翰林院也正式成為外朝官署。

7、學官

學官又稱教官,是指主管學務的官員和官學教師。傳說夏代就有學校。最早的學校叫庠(xiáng)、序、校,以教武藝為主。西周的學校有大學、國小之分。天子的大學叫辟(bì)雍,諸侯的大學叫頖(泮pàn)宮,以師氏掌教武藝,以樂正掌教詩書禮樂,以司成為掌學之官。秦及漢初有博士官。漢武帝採納公孫弘的建議,設五經博士,從此後博士專掌經學傳授,成為一種教職。西漢有博士僕射為其首領,東漢改稱博士祭酒。博士講學的地方稱太學,博士弟子稱太學生,博士就是當時的大學教師之稱。郡縣也普遍設立學校,郡國曰學,縣邑曰校,鄉曰庠,聚曰序。

北齊始立中央專門的教育機構,稱為國子寺,主官為祭酒。隋煬帝改國子寺為國子監。所屬有國子學、太學、四門學、書學、算學等,各置博士。藏書與講學相結合的書院,出現在五代,興盛於宋代,創辦者或為私人,或為官府,受業者稱創辦者為山長。明國子監與國子學合一。

8、宮廷事務官

宮廷事務館是指為君主及其家室服務的職官。這類職官起源於君主的家臣,夏商已有臣、尹、宰等家臣之稱。

明代無總管宮廷事務的機構,宮廷事務由宦官和女官分掌。宦官有十二監、四司、八局等共二十四衙門,各有提督太監、掌印太監等官。

9、地方長官

中國古代職官制度

中國古代職官制度西周實行分封制,地方長官為諸侯與大夫兩級,諸侯的封地叫國,大夫的封地叫邑。戰國時期,郡的長官稱守(或太守),縣的長官稱令。秦統一後,萬戶以上的縣稱令,萬戶以下的縣稱長。

漢代列侯所食縣叫國,皇太后、皇后、公主所食叫邑。侯國的行政長官稱相。漢武帝初置十三州,為監察區,每州設刺史(有時稱牧)。北齊縣分九等,長官都稱令。郡長官仍稱太守。州長官稱刺史。唐初置十道,玄宗時增至十五道,為監察區,每道設觀察使(按察使、採訪使)。唐代的軍區置都督府,都督加使持節稱節度使。節度使初設於邊鎮,後遍設於內地。節度使一身兼軍事、行政、督察三種職務,成為權力很大的地方軍政長官。宋代的地方行政,又有新的變化。朝廷派朝官知(主持)某縣事,簡稱知縣;州的行政長官稱權知某州軍州事,簡稱知州。

明代省的下一級政區為府,府的地位相當於漢代的郡、唐代的州。府的長官稱知府,京府則稱府尹。州有兩種:一種是直隸州,與府同級;一種是散州,與縣同級。州的長官稱知州,縣的長官稱知縣。

10、佐官、屬官與胥吏

協助長官處理各種具體事務的官員為佐吏、屬吏或胥吏。秦漢從中央到地方的官署大都設定丞,為最重要的佐官。魏晉南北朝時,尚書省、門下省、秘書省等部門的佐官或屬官多稱郎、侍郎、郎中、員外郎等。秘書省有秘書郎、著作郎、校書郎等。宋代在州、府衙門裡設定通判,即共同處置政務之意。宋宮廷中有一種供奔走使令的吏役,稱為快行,也叫快行家。在內外衙署,又有叫做孔目、押司的吏職。(如宋江)

明地方官府衙門的吏役有所謂“三班六房”。三班指快、壯、皂,為雜役,快專管緝捕;六房指吏、戶、禮、兵、刑、工六房辦理具體事務的書吏。從督、撫到州、縣,還要聘請若干有學識的人才,幫助自己處理各種事務,稱為幕僚,也稱為幕客、幕友、幕賓、師爺等。

11.試官、加官與贈官

學士

學士漢代職官制度有規定:職官初任都要試用一年,稱守。以職位低的人暫代較高的職務稱行。一個人同時擔任兩種職務叫兼。以較高職務的人兼管較低職務的事叫領或平。在本官之外加特定官號和增加新的職務的叫加官。魏晉南北朝時期,奉命征討的軍政長官,加“假黃鉞”、“使持節”、“持節”、“假節”等稱號的,權任更重。駙馬都尉原是侍從官的一種,魏晉以後,皇帝的女婿照例加此稱號,簡稱駙馬。唐代加官、加職、加銜等制度運用得更加普遍。唐代無固定的加官稱號,凡在正式官職之前加“檢校”二字的,一般都是加官。唐見習、試用之職稱里行使(或稱里行)。以官階低的人任較高職務的稱“守某官”,以官階高的人任較低職務的稱“行某官”。

宋代的職是指殿、閣大學士、學士、直學士、待制等榮銜,通稱為侍從官。官員以加學士等銜號為榮。如包拯曾任天章閣待制、龍圖閣直學士。龍圖閣的學士等銜當時各有俗稱:學士稱老龍,直學士稱大龍,待制稱小龍,直龍圖閣為假龍。宋代的官場風氣與魏晉南北朝時期正相反:重文抑武。

12.爵、勛、品、階

爵、勛、品、階表示職官的等級。爵一般稱爵位,是表示社會地位和物質待遇的一種尊號,多根據血緣親疏或功勞大小來授給,長期不變,大多數情況下可以世襲。

中國古代職官制度

中國古代職官制度西周的爵位有諸侯、大夫、士三級。戰國時期各國的爵位有君、侯、卿、大夫等。執圭是楚國特殊的爵稱。戰國時的爵稱大都與官職分開,有的只有爵稱而無官職。漢代宗室封爵有王、侯二等,功臣封爵有二十等。魏晉以後,歷代宗室和功臣的封爵大多以王、公、侯、伯、子、男為號。王有親王、嗣王、郡王之分。親王只分給皇子和皇帝的兄弟,嗣王指親王嫡子繼承者,郡王次親王一等。漢時,皇帝之女稱公主,皇帝的姐妹稱長公主。唐代諸王之女稱郡主。公主的丈夫,魏晉以後皆加駙馬稱號。

勛通稱勛官,是為獎賞有功人員而定的稱號。其制始於北周,本以獎勵作戰有功的戰士,後漸及朝官。到唐時定製,共有十二轉,轉多為貴,受勛者即稱勛官。明代有文勛十級,武勛十二級。

品是指官的等級。西周時官有九命之別,九命最高,一命最低。漢代以祿秩的多少來表示官的等級,如萬石、二千石、千石、八百石等級別。每一種官職都有固定的俸祿級別,所以有時以俸祿級別指官職,如郡守俸祿為二千石,二千石遂為郡守的通稱。魏晉開始,官分九品,以一品為高。隋代自九品至一品官,稱為流內,不入九品的稱為流外。流外也有品級,用以安排胥吏,明清則總稱為不入流。階即階官,又稱散官,宋朝稱寄祿官,是表示官員實際等級的階位和稱號。有些官稱並無實際職務,只是授予年老有病的舊臣或有一定勳勞的人,只作為領取俸祿和享受某種禮遇的依據,而不負實際責任,叫做散官。