基本信息

《黃河東流去》

《黃河東流去》作者:李準

ISBN號:720003019

出版社:北京出版社

版次:1996年10月第1版

頁數/字數:795/556000

開本:32

目錄

開頭的話

第一章 黃 河

第二章 花園口

第三章 赤楊崗

第四章 一個不信神的女人

第五章 嗩吶情話

第六章 拉差車故事

第七章 長松買地

第八章 黃水劫

第九章 水上婚禮

第十章 落難尋母口

第十一章 鬧鹽行

第十二章 王跑的驢子

第十三章 黑色的春天

第十四章 濛濛春雨

第十五章 葫蘆灣搶船

第十六章 黃河之夜

第十七章 洛陽城裡

第十八章 愛愛姑娘

第十九章 牛 鈴

第二十章 石頭夢

第二十一章 姑 嫂

第二十二章 長安街頭

第二十三章 桃花庵

第二十四章 重 逢

第二十五章 古城牆下

第二十六章 卷葹草

第二十七章 十八扯

第二十八章 灃河岸邊

第二十九章 鹹陽飯鋪

第三十章 陳柱子的哲學

第三十一章 人往高處走

第三十二章 過 年

第三十三章 父女情

第三十四章 說書場

第三十五章 龍門之夜

第三十六章 蝗 蟲

第三十七章“女孩子也是孩子!”

第三十八章 桃花運

第三十九章 中將夢

第四十章 流浪漢

第四十一章 長松的一家

第四十二章 在死亡線上

第四十三章 尋妹記

第四十四章 荒 村

第四十五章 李橋戰鬥

第四十六章 窯洞裡的笑聲

第四十七章 七夕淚

第四十八章 雪 夜

第四十九章 荊棘路上

第五十章 西行記

第五十一章 月是故鄉明

第五十二章 壩橋楊柳

第五十三章 還 鄉

尾 聲

我想告訴讀者一點什麼?

——代後記

內容簡介

1938年黃河花園口決堤事件引發難民潮

1938年黃河花園口決堤事件引發難民潮是以一九三八年日本侵略軍進入中原,潰退南逃的國民黨軍隊扒開黃河花園口大堤,淹沒河南、江蘇、安徽三省四十四縣,一千多萬人遭災的歷史事件為背景,描寫了黃泛區人民從一九三八年到一九四八年經歷的深重災難和可歌可泣的鬥爭。 作者十分熟悉黃泛區人民的鬥爭生活,十分熟悉黃河岸邊的風土人情。通過黃河岸邊七戶農民家庭的坎坷命運和不同遭遇,反映了舊中國勞動人民的深重苦難,反映了他們參加鬥爭的必由之路。作品生活氣息濃郁,語言樸實流暢,人物形象真產可信,栩栩如生,塑造了徐秋齋、李麥、海長松、老清、藍五、王跑等幾個不同性格的農民形象,具有很大的典型意義。

《黃河東流去》在廣闊的生活畫卷上塑造了一大批中原農民的形象,海老清、海長松、陳柱子、四圈、李麥、雪梅、鳳英、愛愛、愛愛娘、老白等,一個個栩栩如生、鮮靈活現。他們患難與共、相濡以沫,充滿了父子、母女、兄弟、姐妹、夫妻、戀人、鄉親、階級的綿綿情義。在這些眾多的情義中,顯示了中國農民的正直、善良和同情心,表現了他們牢固的家庭倫理和血脈親情,表現了他們助人為樂、捨生取義的處世原則,鑄就了中原人和中華民族巨大而牢固的凝聚力,鑄就了我們這個民族賴以生存、延續、發展的精神力量。

作品評論

《黃河東流去》不僅表現了舊時代中原人的心靈世界和精神風貌,更可貴的是把舊時代中原人那種既渾厚善良又機智狡黠,外表看似笨拙內里卻精明幽默,小事吝嗇而大事卻豪爽仗義的性格極其生動地表現了出來。使中原人的性格和形象永遠地載入了藝術的史冊。

從文化的視角切入,描繪了中原鄉土的日常生活狀態與風俗習慣,反映了中原農民的心理素質、價值觀念與思維方式,並透過中原地域文化辯證地思考了中華民族傳統文化,發現了支撐我們民族賴以生存、延續和發展的精神道德力量,即剛健有為、自強不息的堅忍品格;重視人格與道德教育的倫理精神;家族本位主義的價值觀.

全書結構緊湊,筆調深沉而又幽默詼諧,讀來親切感人,有強烈的藝術感染力。

創作意圖

小說以抗日戰爭時期國民黨反動派扒開黃河大堤造成空前災難的事件為背景,描寫了黃河兩岸人民在這場大災難、大遷徙中的悲歡離合和頑強鬥爭。作者說,他寫這部作品“不是為逝去的歲月唱輓歌,而是想在時代的天平上重新估量一下我們這個民族賴以生存和延續的生命力量”。

作品鑑賞

《黃河東流去》

《黃河東流去》《黃河東流去》以1938 年蔣介石扒開黃河花園口“以水代兵”為開端,以黃泛區人民的流浪遷徙為線索,以編年史的手法描寫了窮苦百姓“八年離亂”期間所遭受的巨大災難,展示了一幅巨型的驚心動魄的歷史畫卷。

藝術風格

該作品1985 年獲茅盾文學獎,是李準創作歷程中的一個高峰,在新時期的文壇上,也是一個具有相當典型意義的標本。“《黃河東流去》最突出的成就,就是作者以獨特的藝術風格,對中國勞動人民的精神面貌和崇高品質作了生動的描繪”。

作品雖然寫的是赤楊崗一個小村子的一群貧苦的普通農民,卻透過瑣屑卑微的生活表象,抓住了人物身上潛在的崇高深刻的本質,把握住了普通人身上所體現的歷史內容和思想深度。

李麥這個樂觀開朗、潑辣正直的農村婦女,徐秋齋這個令人敬佩的落魄秀才,海長松這個老實淳厚的農民,海老清這個老農的悲劇一生,藍五與雪梅這一對生死情侶以及王跑這個充滿辛酸故事的喜劇人物身上,凝聚並展示了豐富的歷史文化、時代風雨、階級烙印、人生真諦。

在這一群人身上,描畫了黃河流域中原人民穩固而微妙的心理狀態和心理素質,凝聚了我們民族鮮明而獨特的精氣神韻。在塑造人物的藝術手法上,也充分體現了作品的民族化特色。

人物性格

《黃河東流去》

《黃河東流去》李準善於用比較樸素和簡練的文字,用“白描”法,描寫人物的行動和語言,突出人物性格。

如徐秋齋,作者用保楊林、巧取裝殮費、鬧鹽行、為王跑索驢價等這些具體而生動的行動,把一個急公好義、專打抱不平而又足智多謀的可敬可愛的人物形象,活靈活現地塑造出來了。又如雪梅,作者只用她與藍五之間的一次簡短的對話,就把她“那種被舊社會不合理婚姻制度長期壓抑的青春生命的火焰,那種大膽掙脫階級壓迫和婚姻苦海的潑辣性格,那種少有的沉著、剛毅、果斷的行為”和盤托出給讀者,給人留下十分深刻的印象。

其他人物,如王跑、長松、海老清、天亮、梁晴、春義、鳳英、陳柱子等,無一不是用獨特的行動和語言表現他們各自不同的性格。而人物的語言,又通俗、流暢、生動、活潑,生活氣息濃郁,具有很強的表現力。

作品寫了七八戶人家、幾十個人物,卻錯落有致,有條不紊。“從上卷的結構講,可以從空間的角度分成三大塊:尋母鎮、洛陽、西安。而小說的下卷,則以七戶人家的遭遇為塊分成七大塊。跟著赤楊崗人的足跡,經過鄉村、小鎮、碼頭、車站,到了古都洛陽、西安、寶雞,由東到西,地跨兩省,域廣千里。從下層到中上層,官、商、兵、匪,三教九流,各色人物都寫到了”.不過,這種史詩性結構並不能說已經十分理想。應當指出,“小說反映的實際同作者企圖通過這個題材概括歷史時代的意圖還有距離,史的深度還不夠。譬如,作者對赤楊崗人在洛陽和西安的歷史運動性顯然揭示得不夠,藝術地把握和表現都比較弱,這對一部史詩性的作品,不能不說是一個缺點。但是,也許這正是李準了解到的歷史,作品的結構正是(大概也只能是)建立在李準對歷史的認識所能達到的高度,李準的歷史視野所限定的範圍之內的,所以才能出現李準式的史詩結構--漫而不散,格局不大,血肉豐滿。”

影視作品

《黃河東流去》插圖

《黃河東流去》插圖導演:康征

主演:陳裕德

集數:33

語言:國語/國語

製片國家/地區:中國大陸

上映日期:1983

又名:《嗩吶情話》、《趕驢記》、《冤家》、《黃河東流去》、《石頭夢》、《月是故鄉明》6部33集《黃河東流去》系列電視劇

劇情介紹:由李凖的小說《黃河東流去》改編,河南電視台拍的黃河泛濫時期的電視劇。

由李凖的小說《黃河東流去》改編,河南電視台拍的黃河泛濫時期的電視劇

80年代,河南電視台在電視劇創作上做了一個英明的決策——改編《黃河東流去》。小說《黃河東流去》是我國當代著名作家、河南文學界的代表人物——李凖先生的長篇力著,獲第二屆茅盾文學獎。河南台以此改編成《嗩吶情話》、《趕驢記》、《冤家》、《黃河東流去》、《石頭夢》、《月是故鄉明》6部33集《黃河東流去》系列電視劇。這6部電視劇,在全國及中南6省的電視劇評選中,全部獲獎。 《黃河東流去》以抗日戰爭初期蔣介石炸開花園口黃河大堤造成的中原人民大劫難、大遷徙為故事背景,寫出了赤楊崗7戶農家在空前的災難面前所經歷的種種磨難和悲歡離合,表現了中原農民堅韌的生存能力。劇中有這樣一場戲,當鄉村變成汪洋,災難把村民推到了絕境的時候,李麥說出了一段話,她說:“咱千萬不能走絕路,投河上吊的都是傻子,一個人來到世上就得剛強地活下去!”這段話的精神,激活了全劇所有人物的生命意識,指導了所有人物的生存發展行動,是中原農民生存意識和生存能力最精彩、最形象、最集中的表現。《黃河東流去》在廣闊的生活畫卷上塑造了一大批中原農民的形象,海老清、海長松、陳柱子、四圈、李麥、雪梅、鳳英、愛愛、愛愛娘、老白等,一個個栩栩如生、鮮靈活現。他們患難與共、相濡以沫,充滿了父子、母女、兄弟、姐妹、夫妻、戀人、鄉親、階級的綿綿情義。在這些眾多的情義中,顯示了中國農民的正直、善良和同情心,表現了他們牢固的家庭倫理和血脈親情,表現了他們助人為樂、捨生取義的處世原則,鑄就了中原人和中華民族巨大而牢固的凝聚力,鑄就了我們這個民族賴以生存、延續、發展的精神力量。

《黃河東流去》不僅表現了舊時代中原人的心靈世界和精神風貌,更可貴的是把舊時代中原人那種既渾厚善良又機智狡黠,外表看似笨拙內里卻精明幽默,小事吝嗇而大事卻豪爽仗義的性格極其生動地表現了出來。使中原人的性格和形象永遠地載入了藝術的史冊。

故事背景:

小說以抗日戰爭時期國民黨反動派扒開黃河大堤造成空前災難的事件為背景,描寫了黃河兩岸人民在這場大災難、大遷徙中的悲歡離合和頑強鬥爭。作者說,他寫這部作品“不是為逝去的歲月唱輓歌,而是想在時代的天平上重新估量一下我們這個民族賴以生存和延續的生命力量”。

劇中主要人物:

李麥--丈夫死 海長松--楊杏 徐秋齋(算卦老頭) 藍五 (殉情) 王跑(木匠) 老清-老清嬸 春義--馬鳳英

故事開頭:

1938年夏天的一個早晨,黃河上飄著一條木帆船,船上載著三個人:老艄公梁恩、他的獨生女兒梁晴和燒香師弟的兒子海天亮。天亮是梁老漢看中的,想招他做養老女婿。小晌竿時,梁老漢忽然發現北岸鬼子要過黃河,急忙叫天亮游水到南岸,告訴河防上的軍隊。天亮走後,梁恩和日本人撕打起來,才能漢被打死,梁量也和天亮失散。天亮過河報信,反被國民黨軍隊當成漢奸抓了起來。天亮從國民黨兵的口裡聽到蔣要扒黃河,“以水代兵”的訊息,便設法逃出虎口奔加家鄉,一路叫喊著:“老蔣扒黃河了!”

黃河南岸有個人口稠密的村子叫赤楊崗,海天亮家就住在這個村子裡。他媽叫李麥,小時候隨父親要過飯,跟父親在海南亭家打長工。父親累死後,她和運鹽推腳的海青牛結了婚,生下一男一女,女兒叫嫦娥。為了贖回典給海騾子的四畝七分老業地,李麥夫妻與海騾子打了一場官司。官司輸了不算,海青牛被誣為通匪,打進監牢,出獄不到半個月就死了。後來,新四軍豫東抗日支隊在這一帶宣傳抗日、李麥結識了女戰士宋敏。隨著戰事吃緊,赤楊崗也處於兵荒馬亂之中。李麥聽了天亮的報告之後,慌忙敲鑼叫喊:“黃河大堤開口子了!……“不久,黃水猶如幾萬頭兇猛的野獸呼叫著、嚎叫著朝赤楊崗衝過來,吞沒了莊稼和房屋。村民們逃到了尋母口。梁量也隨著一幫背鹽婦女來到了尋母口。背鹽婦女在鹽行被盜,徐秋齋挺身而出,帶著她們大鬧鹽行,迫使掌柜賠了錢。後來,王跑去趕腳,被漢奸隊搶走了驢子,徐秋齋又設計替他要回驢價錢。這時,已當了漢奸海騾子要在難民中為日本人招募華工,李麥揭穿了他的陰謀,並和徐秋齋帶領難民在新軍的幫助下搶了日本鬼子的糧船。難民分得了糧食,各自遠逃。李麥、天亮卻與梁晴、嫦娥失散。李麥送兒子天亮參加了新四軍,自己留下來與宋敏等人堅持鬥爭。

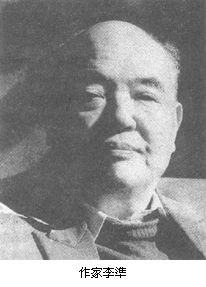

作者簡介

李準

李準李準,蒙古族,1928年生於河南孟津縣下屯村,在私塾、國小、中學、劇團里打工時他從未離開過書本。1952年寫出了《不能走那路》,發表之後第二年調到河南省文聯任專業作家。1980年被調至中國作協任主席團委員。1996年出任中國現代文學館長。

作者作品

長篇小說《黃河東流去》,被稱為“立體的流民圖”,1985年獲茅盾文學獎;小說《不能走那條路》於1952年發表後被毛澤東主席加編者按在全國近50家報刊轉載;小說《李雙雙小傳》發表後被拍成電影流傳全國獲百花獎並成為經典影片;《老兵新傳》是他的第一個電影劇本、拍攝後在1959年獲莫斯科國際電影節銀獎;電影《龍馬精神》、《牧馬人》獲金雞獎;《高山下的花環》(改編為電影劇本)獲金雞獎;另有電影劇本:《大河奔流》、《清涼寺鐘聲》、《老人與狗》等。他是中國作家協會副主席又是電影家協會主席團委員、中國文聯副主席、全國政協委員、中國現代文學館館長。

相關報導

2005年4月9日至11日,第六屆茅盾文學獎評獎委員會第三次會議在北京舉行,21名評審全部出席會議。會議經過充分的討論,最後以不記名投票的方式評選出第六屆茅盾文學獎獲獎作品。它們是:《張居正》 作者 熊召政 長江文藝出版社出版 、:《無字》 作者 張潔 北京十月文藝出版社出版、《歷史的天空》作者 徐貴祥 人民文學出版社出版 、:《英雄時代》 作者 柳建偉 人民文學出版社出版、:《東藏記》 作者 宗璞 人民文學出版社出版。第六屆茅盾文學獎報導工作由新浪讀書頻道與中國作家網(中國作家協會)獨家合作,共同報導第六屆茅盾文學獎評獎活動。

茅盾文學獎歷屆獲獎作品

| 第一屆(1982年 六部長篇小說) | 《許茂和他的女兒們》 周克芹 | 《東方》 魏巍 | 《李自成》(第二卷) 姚雪垠 | 《將軍吟》 莫應豐 | 《冬天裡的春天》 李國文 | 《芙蓉鎮》 古華 |

| 第二屆(1985年 三部長篇小說) | 《黃河東流去》(上下集) 李準 | 《沉重的翅膀》 張潔 | 《鐘鼓樓》 劉心武 |

| 第三屆(1988年 五部長篇小說) | 《平凡的世界》 路遙 | 《少年天子》 凌力 | 《都市風流》 孫力、余小惠 | 《第二個太陽》 劉白羽 | 《穆斯林的葬禮》 霍達 (榮譽獎二部) 《浴血羅霄》 蕭克 | 《金甌缺》 徐興業 |

| 第四屆(1989-1994年 四部長篇小說) | 《戰爭和人》 王火 | 《白鹿原》(修訂本) 陳忠實 | 《白門柳》(一二部) 劉斯奮 | 《騷動之秋》 劉玉民 |

| 第五屆(2000年 四部長篇小說) | 《抉擇》 張平 | 《塵埃落定》 阿來(藏) | 《長恨歌》 王安憶 | 《茶人三部曲》(1、2)王旭烽 |

| 第六屆(2005年 五部長篇小說) | 《張居正》 熊召政 | 《無字》 張潔 | 《歷史的天空》 徐貴祥 | 《英雄時代》 柳建偉 | 《東藏記》 宗璞 |

| 第七屆(2008年 四部長篇小說) | 《秦腔》 賈平凹 | 《額爾古納河右岸》 遲子建 | 《暗算》 麥家 | 《湖光山色》 周大新 |