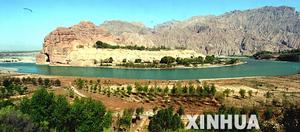

黃河上游

黃河上游地質環境(一)

風蕭蕭兮易水寒,燕趙多慷慨悲歌之士。古人認為,這是造化

之功,與那裡的水土即自然環境大有關係;近代一些地質地理學家

認為,從科學的角度來看,也有一定的道理。自然環境對人的性格

的形成,能產生影響:居住在背靠高山,水寒風勁,氣候變化劇烈,

景色單調的黃土原野上,易養成堅強質樸,粗獷豪放的性格感。當

然,我們更應看到社會環境對人的精神世界的作用,但一定的社會

環境的形成,雖不為自然環境所決定,卻仍必定受到它的制約。象

城市的興起和發展,就明顯地需要適宜的地質地理環境為基礎,歐

洲名城倫敦、巴黎的興起,便與地質條件的有利分不開:那裡地盤

的構造像一個盆,地層朝四周翹起,中間凹下。在這種地質構造中

的地下水,能在低處的井中自動湧出,取用方便,所以很早就有人

在都有地利上的優勢。在我國黃河流域發展起來的文化,自也不能

不存在這方面的影響,因此對黃河文化的形成與發展有清楚的認識,

認識它所處的地質環境就是必要的了。通常,地形、土壤、江河、

井泉、氣候這些因素對人類活動的影響是比較容易看出的,而深究

起來,那裡的地質條件對他們有著控制甚至決定的作用。因此認識

形成黃河文化的地質環境就是很有意義的了。

人對事物的認識總是從表面現象開始,現在我們就先來看一看

黃河的外在形象。

黃河流域的地形特徵

君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回!李白豪放的詩篇寫

出了黃河的氣勢,也反映了中國大陸西高東低而且相差懸殊的地形

特徵。

古代的中國人,至少在2000多年前就約略認識到,中國大陸西

部高峻,東南低平。由此流傳過一個悲壯的神話:水神共工因爭奪

統治權失敗,發起怒來,用頭將位於西北方的擎天巨柱不周山撞倒,

使得東南的大地也缺陷傾斜,一時水往這低處聚集,造成了巨大災

害。神話是想像出來的,但多少有點真實的影子。古時候確實有過

洪水為患,而中國大陸是東南低,北部尤其是西部很高。在人的足

跡愈來愈多地踏遍了這些地方以後,對這種形勢的認識也愈來愈明

白了,直至能總結出這“天下地勢”自西而東、自北而南,猶如高

屋建瓴。這一地形大勢,是否也影響了中國歷史的進程?請看,歷

史上多少次都是誰控制了上游,誰就有可能統治全中國,而在東南

總只能偏安。

經過科學的地形測量,人們發現中國大陸自西至東高低相差懸

殊,為世界上所少有,而且是沿兩條邊界上陡然跌落,形成三個巨

大的階梯,在黃河流經的地域,這個特點表現得最為典型。(

第一道邊界為自祁連山迤邐轉折向南,至滇西的橫斷山脈一線,

即青藏高原的前沿。這個高原表面的一般高度達到海拔4000~5000米,

分布在上面的山脈峰巒的高度,更多超出了這個數字。 而越過這道

邊界,地勢驟降到海拔3000米以下,更可低到海拔1000米上下,甚至

更低。

再向東去,沿大興安嶺、太行山、巫山、雪峰山至滇東高原東側,

又構成了一條地勢陡然跌落的邊界,在此邊界以東,多為平原和低矮

的丘陵,也有些山嶺,但即使是在那裡看起來很高大的山嶽,實際高

度也不過1000多米,極少超過2000米的。如號稱“五嶽之首”的泰山,

其最高峰的高度也僅有1524米,要是擺到西部去,簡直像個山中的侏

儒,但它的高大卻曾引起孔夫子的驚嘆,“登東山而小魯,登泰山而

小天下”(《孟子·盡心篇》)。杜甫也為它的雄壯寫下了“岱宗夫

如何?齊魯青未了……會當凌絕頂,一覽眾山小”的詩篇。這是因為

孔夫子西行不到秦,而杜甫作此詩是在他的早年,足跡尚未出黃河下

游地區。居住在中國大陸最低的這個階梯上的人們,尤其是在東部的

平原上,這裡的海拔高度還不到100米乃至不到50米; 泰山,或者最

高也不過1440米的中嶽嵩山,自然都要使人們感到崇高甚至神聖了。

青藏高原是三大階梯中最高的一級,就地理形勢來說,這裡居高

臨下,最占優勢。公元七八世紀,吐蕃王朝曾以此為根據地,向外擴

張,頗為順利,就部分地憑藉了這個優勢,連處於鼎盛時期的唐王朝

也不敢對它輕慢。但在這高原上,空氣稀薄,氣候寒冷多變,大部地

區土地貧瘠,能夠養活的人口有限,吐蕃的強盛終如曇花一現,而與

在另外兩個階梯上繁盛起來的黃河文化結為一體了。

考古的發現

黃河上游

黃河上游證明,中國大陸上已有的新石器時代文化遺址大多分

布在兩個較低的階梯上,尤以第二個階梯上的黃土地帶最為密集。大

抵是最先在山間河谷兩側的平台上居住,創造了最早的文明;而當能

走出山谷,進入遼闊的平原,治水排澇,“平土而居之”的時候,更

達到了昌盛的程度。此時人們對黃河在這些地段流過的情況已相當了

解,但對它的出處,對那處於最高位置的第一個階梯,仍無正確的認

識,只有個寵統的印象,那是個很高很大的地方,被稱為崑崙。當時

的人們認為,黃河就是從它的東北角流出的。

這個崑崙,古書中或稱為墟、或稱為丘,總之是隆起在大地上的

一個巨大塊體。據說高有一萬一千里(《水經》);還有說比平地高

出三萬六千里,比日月還高的(《十洲記》)。那廣度也很大,周長

有說三千里,還有說萬里的,而且是愈高愈廣,所以叫做崑崙。昆的

意思是高,侖則表示具有屈曲盤結的狀貌。這樣神奇的地方自然只有

神仙才能居住。最早的傳說是人面虎身長著尾巴的神守護在那裡,以

後這神變成了美麗的女子——西王母,也就是民間所說的王母娘娘。

而另一種一本正經的說法是,崑崙是頂天立地的一根巨柱,也是黃帝

升天后到下界時的行宮。總之,由於誰也沒有去過,在神話故事裡可

以自由想像。我國最早流傳的許多神話都與崑崙有關,如嫦娥奔月的

故事中嫦娥偷吃的不死之藥,就是后羿到這崑崙山上向西王母求得的。

崑崙是一個不僅有壯麗的宮殿,美麗的園林,充滿著奇花異草,珍禽

怪獸,而且是能使人長生不老甚至是死人復活的地方,成為一個有特

殊地位的神話中心。從這裡發源的河水,自然也有了聖潔的意義。

白日依山盡,黃河入海流。隨著歲月的飄逝,也許是對這西部高

原的了解增加,崑崙山有了現有的名稱和確定的位置。此處凜冽的寒

風與荒涼的山嶺,加上道路的險阻,使求仙者望而卻步,而那包容黃

河不斷帶去的水和泥沙的茫茫大海,似乎更能引起人們的遐想。結果

是上崑崙求仙者僅僅留下周穆王會見西王母的故事,而入海探尋蓬萊

仙山的行動,在秦始皇派徐福入海以前,被稱為英明之君的齊威王、

齊宣王、燕昭王都早已乾過了。蓬萊成為中國神話的另一特殊中心。

從崑崙到蓬萊,從高山到大海,在中國大陸,除了長江,只有黃

河,自西而東穿越了這地形上的三大階梯。它所經歷的地域其複雜多

變,是使它哺育的文化能兼收並蓄、色彩豐富的一個因素。圍繞著昆

侖和蓬萊的神話,便多少反映出這一特徵。

水的情況

水向低處流,在地球表面,這是一條鐵的規律,地球的重力在無

形之中起著作用。地勢的高低決定著水的流向,所以位於這中國大陸

的三大階梯上的黃河要向東流,但這三大階梯並不是均勻地降低高度,

而地表又起伏不平,東部平原中有泰山這樣的山丘,西部高原山地中

也有不少較低的盆地和谷地。因此黃河不是直線地一瀉千里,而且經

過了許多曲折。從黃河發源處到大海的直線距離約為2160千米,而黃

河的實際長度有5464千米。

水在地面流動時還始終遵守著一條規律,地勢高低變化愈大時,

流得愈快。而這個流動的速度和水量的多少,決定著它對地面的侵蝕

能力和搬運泥沙的能力。在地勢陡峭的地方,河水的侵蝕能力強,其

主要是向下侵蝕,使河谷變得愈來愈深,兩岸陡峭,形如V字;在地

勢低平的地方,河水流速變緩,向下侵蝕的作用減弱,但對兩岸的側

面侵蝕作用卻加強了。特別是當河流水面的高度接近於所注人的水體

表面的高度時,向下侵蝕的作用幾乎等於零,主要是對兩岸的破壞了

。此時的河水還不僅是破壞,也在沉積。河水在流動迅速時能夾帶許

多泥沙,當流速減慢時,搬運能力降低,就會有泥沙沉澱出來在水下

堆積。如在河岸的凸出部位,或者水下有什麼東西阻塞水流,那裡的

流速較緩,便會使泥沙在那裡淤積,直至高出水面,成為沙洲、沙壩;

河岸的凹入部分則受到侵蝕,愈來愈凹,平原地區的河流常特別彎曲,

即有自身的作用。在河流入海的地方,地勢最低,加上海水中溶解的

氯化鈉即食鹽使懸浮在河水中的細微沙粒所形成的膠體狀態受到破壞,

產生沉澱,泥沙大量在河口附近堆積,造成陸地。中國大陸東部的平

原,便主要是河流帶去泥沙充填造成的,古代流傳的“滄海桑田”神

話,就是這一自然變化的反映。到現在,這種填海為陸的作用還在進

行,黃河河口的三角洲還在向大海推進。

黃河地表

黃河上游

黃河上游黃河的奔流一方面為地形所決定,另一方面,通過它的活動,也

在一定程度上改變著地面的形態。總的趨勢則是這些在地面流動的水

力求將陸地上高出海平面的部分夷平,同時將破壞後的產物帶入海中,

將海底墊高,把“精衛填海”的神話變為現實。

這些侵蝕和堆積的作用,最終受到河水流經地的海拔高度所控制。

愈高受到剝蝕的程度愈強烈,因為萬川歸大海,所以河流的作用與這

海平面相關;當然也有的河流注入內陸的湖泊中,則與湖面的高度相

關了。

不過,影響地面形態變遷的主要因素,最終還是來自地球內部的

力量,這些力量推動地殼的一些部分隆起成山,同時造成一些地區下

縮成低谷、盆地,而且這些作用至今還在進行,尤以在中國大陸為盛。

比如泰山、太行山還在升高,而華北平原在相對下降,所以泰山雖經

受了長期的剝蝕,仍保持有相當的高度,華北平原及其附近的海域,

則長期成為積聚泥沙的場所。

地殼的升降,會對水的流動和河流的面貌產生影響。

青海湖的東南有條倒淌河,之所以叫做“倒淌”,並非說這水會

倒流,而是人們習慣於見到江河向東流,而這倒淌河卻反其道而行之,

不是流向東南注入東去的黃河,卻反向西北流去,注入青海湖。考察

它的歷史,最先也確曾是向東南流入黃河的,但在近幾萬年以來,這

東部的地盤隆起上升,形成日月山、拉脊山阻擋了它的右路,西邊則

出現了青海湖盆地,水自然要轉向流到這裡了。古時候人們不知道這

個自然變化的原因,於是以充分的想像,流傳著文成公主入藏時,路

過日月山,思鄉流淚,淚水淌成了倒淌河這個故事。

在黃河流經的地區

不少地段在地球歷史發展的近期有過上升或

下降的活動,這是它以曲折盤繞的形態流向大海的基本原因。那些峽

谷便是地殼上升與河流的侵蝕作用相結合的產物。因為如果這裡的地

殼是處於穩定的狀態,由於河流的侵蝕,當河床的高度削減到一定程

度時,向下的侵蝕作用減弱,轉而為以向兩岸侵蝕為主,這時河谷就

要逐漸變得開闊起來,不會存在狹窄高峻的峽谷;但如此地殼在不斷

上升,因河流侵蝕而失去的高度會隨即得到補償,便能保持一直以向

下侵蝕為主,河谷不斷加深卻難以拓寬,於是就會形成自非亭午夜分

不見曦月那樣陡峭的峽谷。

如果河流經過的地區,在穩定相當的一段時期,河谷已被拓寬,

河流兩側還形成了一些平川以後,這裡的地殼發生了向上升起的運動,

這時又會轉為以向下侵蝕為主。河谷加深,原先位於河岸兩側的小塊

平川,升到了現今洪水也達不到的位置,成為高踞於河岸之上的一個

個平台,被稱為階地。遠遠望去,可以看出,它們總是位於一個或若

幹個水平面上,反映出這裡發生過一次或若干次地殼上升的運動,因

為同一次上升運動所形成的階地表面的高度總是一致的。

巡視黃河,我們可以看到,三大階梯的地形變化,直接影響著黃

河的活動,而不同地段黃河所具有的面貌特徵,又反映出這些地方所

經歷的外貌到地下地質情況的變化。

黃河階梯

黃河上游

黃河上游當黃河在第一、第二兩個階梯上流過時,這些地方由於海拔高,

因而從總體上來看,是受到流水侵蝕的地區,成為黃河中泥沙的供給

地。加上高低變化很大,如從河源到內蒙古托克托,流程3472千米,

落差3840多米;從托克托到禹門口即傳說中“鯉魚跳龍門”的龍門,

流程718千米,落差611米,蘊藏的水力資源都特別豐富。

當黃河流到河南省孟津,出寧咀峽,進入到最低一個階梯上時,

河道突然開闊,從寬300米劇增至寬3000米,而自此以下直至入海,再

也不受峽谷的約束,水流的速度減緩,攜帶的泥沙一路上大量沉積,

但每年仍約有12噸被帶到河口,在那裡填海為陸。

一般之中也有特殊。在西部的山地、高原中,局部地區地殼的沉

陷,會使黃河也在那裡淤積出肥沃的土地。千里黃河富一套,河套平

原及其南邊寧夏的平原的形成,就是這種地質變動的產物;黃河支流

汾河、渭河能在一些地段造成平原,也有這個因素。另一方面,我們

也可以看到,在東部這個最低的階梯上,仍有包括泰山在內的群山出

現,而使齊魯青未了。這個位於山東的丘陵山地,像一塊砥柱矗立在

黃河面前,黃河河口就在它的兩側擺動,將原來是煙波浩淼的大海填

成陸地,而它這塊最早隆起于海洋之中的地殼凸起部分,也從海中孤

島演變成挺立於平原之上的群山。

黃河及其支流,都有它發育的歷史,經歷過複雜的變遷,今天見

到的“黃河西來決崑崙,咆哮萬里觸龍門”(李白),只不過是中國

大地上滄桑變化的一個片斷的場景。

黃河上游

黃河上游