《鍾呂傳道集》

《鍾呂傳道集》簡介

《鍾呂傳道集》屬鍾呂內丹派早期著作,

《鍾呂傳道集》

《鍾呂傳道集》作者施肩吾,唐道士。字希聖,號東齋。睦州分水(今浙江桐廬西北)人。有詩名。元和十五年(公元820年)進士,後隱於洪州(州治今江西南昌)西山(今江西新建縣西,一名南昌山)修道,世稱“華陽真人”。所著有《西山群仙會真記》、《太白經》、《黃帝陰符經解》、《鍾呂傳道集》等,另有詩《西山集》十卷。

唐朝與五代,是內丹之道發展的關鍵時期,李筌、張果等註解《陰符經》,鍾離權著《靈寶畢法》,呂洞賓傳鍾離權丹道,施肩吾撰《鍾呂傳道集》,崔希范撰《入藥鏡》,司馬承禎作《天隱子》,陳摶著《指玄篇》,作《太極圖》、《無極圖》,使內丹之道的理論與方法進一步完備。

《鍾呂傳道集》的內丹養生教育思想,尤其是養生教育的方法論十分豐富,也具有一定的科學性,在今天依然具有借鑑價值。不過,《鍾呂傳道集》的養生教育思想畢竟屬於宗教教育的範疇,決定了它或多或少地帶有宗教神秘主義的色彩。它的養生教育目的等難免受到宗教神學的局限,這是在研究中應該加以區分和揚棄的。

成書背景

《鍾呂傳道集》的寫作,主要是因為隋唐五代鍾呂金丹道的崛起。

鍾離權

鍾離權鍾呂金丹道,即道教宣稱為仙人的鐘離權、呂洞賓所倡導的內丹修煉術。內丹,即將人體比作爐鼎,以體內之精.氣為藥物,運用神去燒煉,認為可使精、氣、神凝為聖胎,聖胎可以離開軀體而為身外之身,永世長存。這個所謂聖胎,或稱神丹,或稱為內丹。

隋代之前,道教本來沒有內丹之說,只有胎息.導引.行氣.存想等內養方術。隋文帝開皇年間(年581至600年),羅浮山道士青霞子蘇元朗,託言曾學茅山,得大茅真君秘旨,撰《龍虎金液還丹通元論》及《旨道篇》,倡導內丹之道,自此道教始興起內丹道。以後便把葛洪所倡導的金丹相對而稱外丹。

內丹道在唐代已有相當大的影響,此類道書,紛紛出現,如至一真人崔希范著《入藥鏡》,張元德《丹論訣旨心鑒》,陶植《陶真人內丹賦》,羊參微《元陽子金液集》,劉知古《日月玄樞篇》還陽子《大還丹金虎白龍論》,吳筠《南統大君內丹九章經》,林太古《龍虎還丹訣頌》,董師元《龍虎元旨》等。

至唐末五代,內丹道(道教稱金丹道)已經盛行圯來,出現有鍾離權的《靈寶畢法》,鍾離權據《參同契》而作的《雲房卅九章》,呂洞賓緣之作《沁園春》,《霜天曉角》及《窯頭脫空》等歌,華陽施肩吾作《鍾呂傳道集》、《西山群仙會真記》。彭曉作《還丹內象金鑰匙》,陳摶的《無極圖》,均闡發內丹之道。

唐末五代倡導內丹道的最著名人物是鍾離權與呂洞賓,至今道教全真派(重內丹修煉的教派)仍尊鍾離權與呂洞賓為祖師。鍾、呂的名字在道教信徙中雖然人人皆知,而且偽托其名的道書也很多,可是在比較正式的史籍上,有關他們的記載卻沒有,或者極少。按鍾離權,道教又稱漢鍾離,字雲房,為五代隱士,傳說為八仙之一。說他於終南山石壁間得《靈寶經》,遂悟道。又傳說唐末五代的呂洞賓(喦)曾遇之於長安,鍾授呂大道天遁劍法,龍虎金丹秘文。據宋鄭樵《通志》第六十七卷道家修養類著錄有鍾離權授呂公《靈寶畢法》十卷。

呂洞賓

呂洞賓道教傳說鍾離權是漢代人,純屬有意神化,因為漢代人如何能與五代時人相遇呢?可能鍾離權乃是五代後漢人。關於呂洞賓其人《宋史.陳摶傳》中有簡短記載:關西逸人呂洞賓,有劍術,百餘歲而童顏,步履輕疾,頃刻數百里,世以為神仙。皆數來摶齋中,人鹹異之。

《岳陽風土記》說他是唐代山西禮部尚書呂渭之孫。《雅言系述.呂洞賓傳》謂:關右(陝西西安)人。(唐)鹹通初,舉進士不第。值(黃)巢賊為梗,攜家眷隱居終南(山),學老子之法。

又宋人吳曾收錄的岳州石刻《呂洞賓自傳》云:吾乃京兆(西安)人。唐末,累舉進士不第,因游華山,遇鍾離,傳授金丹大藥之道。

道教關於呂洞賓的傳說很多,尊為仙人,稱純陽祖師或純陽帝君。從施肩吾《鍾呂傳道集》看,鍾離權與呂洞賓確是改金丹與黃白燒煉之術為內丹的關鍵人物,是他們建立了內丹道的系統理論與方法。

作者小傳

施肩吾,

施肩吾

施肩吾施肩吾是中唐時著名的詩人和作家,他的詩歌及道教著作極為豐富,有詩集《西山集》十卷傳世,《萬首唐人絕句》詩集中收入其詩一百五十一首。另有道教著作《西山群仙會真記》、《太白經》、《黃帝陰符經解》、《鍾呂傳道集》等。

施肩吾還是中國歷史上繼三國吳主孫權遣將軍衛溫、諸葛直率軍到台灣及隋煬帝三次派人往台灣之後,民間率領族人定居開發澎湖的第一人。施肩吾一生,幾經重大轉折,亦官亦道,晚年渡海定居澎湖是其人生旅程的亮點。他的定居澎湖,因素很多,除了國內戰爭頻繁,朝廷宦官朋黨鬥爭激烈,階級矛盾深化,苛捐雜稅繁重,人民生活不得安寧等客觀因素外,主導因素卻是道教神仙思想。

道教在中國源遠流長,至中唐已達頂峰。施肩吾在世八十二年,閱歷過德宗、順宗、憲宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗等九個皇帝,這些皇帝都信奉道教。唐憲宗元和年間,約三十歲的施肩吾,隱居洪州西山之游惟觀,作《西山靜中吟》詩:“重重道氣結成神,玉闕金堂逐日新。若數西山得道者,連余便是十三人。”又自序其詩謂“二十年辛苦煙籮松月之下或時學龜息,飲而不食,腸胃無澤,形神益清,見天地六合之奧凡奇兆異狀閱乎,心睹銳思一搜皆我文字網中幽不可逃也。”施肩吾去澎湖前,在給他的同鄉、同榜進士徐凝的信中寫道:“仆雖忝成名,自知命薄,遂養性林壑,櫝心元門,賴仙聖扶持,雖年迫遲暮,倖免龍鍾”云云。

唐文宗太和初,公元827年左右,也是施肩吾自序中“二十年辛苦”之後,約四十五歲的施肩吾率族人去澎湖。施肩吾與當地先民友善相處,澎湖的名聲也顯著起來。

主要思想

《鍾呂傳道集》收錄於《道藏》本《修真十書》和《道藏揖要》(卷集2)中。題名為:“正陽真人鍾離權雲房述,純陽真人呂岩洞賓集,華陽真人施肩吾希聖傳。”是鍾呂內丹派早期著作之一。此書“深達道妙,凡仙家不傳之秘,於此盡情掬示,纖悉無隱。循此參修,始無歧誤之蔽,能入真仙之境,是誠五祖七真,一切聖賢之要典。”極受後世推崇,在內丹史和道教宗派史上具有不容忽視的地位,《鍾呂傳道集》偽托以鍾離權和呂洞賓師徒教學問答的形式撰成,反映了完整的教學過程,包含有大量豐富的道教內丹養生教育、教學思想,值得深入地研究與探討。

一、論人的成長與養生教育的作用

《施肩吾集》

《施肩吾集》《鍾呂傳道集》按照陰陽二氣消長、推移變化的過程,把人的生長發育過程劃分為:“太初”→“太質”→“太素”→“少壯”→“長大”→“老耄”→“衰敗”等七個階段。“人之生自父母交會而二氣相合,即精血為胎胞,於太初之後而有太質。陰丞陽生,氣隨胎化,三百日形圓,靈光入體,與母分離,自太素之後……。”嬰兒出世後,人成長的過程又可劃分為四階段,“人壽百歲,一歲至三十乃少壯之時;三十至六十乃長大之時;六十至九十乃老耄之時;九十至百歲或百二十歲,乃衰敗之時”。

這種劃分對以追求身體健康,延年益壽,長生不老為目標的內丹養生教育非常重要。然而,在現實中,很多人並不懂得生命運動規律,只會坐視生命的衰敗與死亡。它指出:“當十五乃曰童男。是時,陰中陽生,可比東日之光,過此以往,走失元陽,耗散真氣,氣弱則病老死絕矣。平生愚昧,自損靈光,一世凶頑,暗除壽數”。因此,要使人們懂得生命運動規律,學會強身健體之法,達到延年益壽之目的,就必須充分發揮教育的重要作用。

它從陰陽二氣變化角度,把人、鬼、仙做了區分,目的是要說明人具有很強的可塑性,教育對人的發展有重大作用。它指出:“純陰而無陽者,鬼也;純陽而無陰者,仙也;陰陽相離者,人也。唯人,可以為鬼,可以為仙。少年不修,恣情縱意,病死而為鬼也。知之修煉,超凡入聖,而為仙也。”唯有人是陰陽二氣相離,同時含有陰陽成分,具有先天的可塑性。通過二氣消長變化,人可為鬼,也可成仙。人要想成仙,就必須“知之修煉”,即接受教育,懂得並且按照生命運動的規律,修養自己的身心。

此外,《鍾呂傳道集》也隱約認識到教育對個人組成的家庭、社會、國家亦有重要影響。它講:“大道無形……人若得之,朝廷則曰君臣之道;閨門則曰夫婦之道;鄉堂則曰長幼之道;庠序則曰朋友之道;室家則曰父子之道。是此,見於外者,莫不有道也。它繼承先秦老子“道”的哲學思想,結合儒家倫理綱常,從“天道”說及“人道”。認識到大到國家政權,小到家室、學校,只要人人能“得道”,都按自然與社會發展規律有序活動,社會關係將會“有道”,必會進入良性發展的軌跡。

二、論內丹養生教育目的

有學者指出:“道教貴生,求長生不死,比多數追求死後靈魂進入天國的宗教更為現實,表現了華夏民族注重現實人生的文化心理特點”。對道教追求長生和升仙的信仰及理論給予了積極的理解和詮釋。

仙有五等

仙有五等《鍾呂傳道集》根據道教這一得道成仙的宗教教義和信仰,制定了明確的養生教育目的,即“人中修取仙,仙中升取天”。通過教育、修煉,人最終要達到升仙的目的。《鍾呂傳道集》認為“仙”有五等,即“鬼仙”、“人仙”、“地仙”、“神仙”、“天仙”。處於下層的“鬼仙無人求”,處最上層的“天仙亦不敢望”。這樣,“人仙”、“地仙”和“神仙”便成為其重要的培養目標。“人仙”處於仙之二等。他並不像文人筆下不食人間煙火的天上神仙。“人仙不離於人”,依然居於人世,是社會群體中的一員。人們通過養生教育、學習和修煉,能“形質且固,八邪之疫不能為害,多安少病,乃曰人仙。”“地仙”層次略高於“人仙”。其標準是“鍊形住世,而得長生不死”,即所謂的“陸地神仙”。他與“人仙”同處塵世中,也是接受養生教育,不斷修煉,保持健康形體,達到“長生不死”。三仙之中,獨有“神仙者,以地仙厭居塵世。用功不已……鍊形成氣……身外有身,脫質升仙,超凡入聖,謝絕塵俗,以返三山,乃曰神仙。”這位“神仙”,正如人們想像的,可以化身成氣,變幻莫測。完全如莊子筆下“逍遙”於塵世外的“神人”。

三、論內丹養生教育的方法論

《鍾呂傳道集》採用問答形式撰成,反應了內丹養生教育的完整過程,豐富的教育、教學思想,清晰地流露於字裡行間。可以將其內丹養生教育的原則與方法歸納如下:

(一)養生教育的教學方法論。《鍾呂傳道集》通過師徒二人的教學問答,反映的教學原則與方法有:

五行

五行1、“對物教人”“措喻比說”。自先秦《老子》始,道家、道教教學指導思想一般都是談“天道”以喻“人道”。《鍾呂傳道集》也繼承這一思想,把“先聖上仙”、“上聖”的啟發式教學,總結為“對物教人”、“措喻”、“比說”。它強調教師應該“效天地、日月長久,誘勸迷徒留心於道”。《鍾呂傳道集》認為,建立新舊知識間的聯繫,是啟發誘導的關鍵。它抓住“天、地、人共得於一道”,都含有陰陽二氣、五行模式等共同因素。於是,在它們之間建立了一定聯繫,並使學生對新舊知識進行有意義的對比、聯繫。把關於人體和內丹養生的新知識,納入已知的關於自然規律的知識結構中。

2、巧設問境激發學欲。《鍾呂傳道集》依次安排“論真仙”、“論大道”、“論日月”、“論四時”等18個問題。教師總要在前一項內容結束時導入下一個將要涉及的問題。學生往往被教師創設的問題情境所感染,激發出強烈的學習欲望。《鍾呂傳道集》認為,創設問題情境,關鍵是在導入的教學內容和學生求知心理之間製造一種不協調。如《論真仙》結束處,教師導入了“大道”的問題。學生便問:“所謂大道者何也”?教師回答到:“大道……莫可得而行也。”學生感到奇怪,問:“古今達士,始也學道,次以有道,次以得道,次以道成……皆道成之士。今日,尊師獨言道不可得而知,不可得而行,然於道也,獨得隱乎?”

他原有知識與教師新創設的“問題”形成強烈反差,造成懸念,心理極不平衡。這就如心理學家費斯廷格的“認知失調”理論所認為的,人們一般情況下,都需要維持自己的觀點或信念的一致,以保持心理平衡。假如在人們的觀點與信念中出現了不一致,也就是出現了所謂認知失調,人的心理會出現緊張,他就要力求通過改變自己的觀點或行為,以達到新的平衡;因此,認知失調乃是人的態度改變的先決條件。

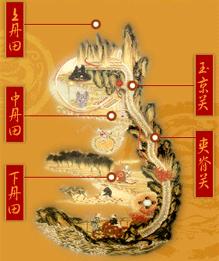

《鍾呂傳道集》丹田位置

《鍾呂傳道集》丹田位置教師此時看到時機已到,必須抓住學生心理上的認知失調狀態,積極給以教育引導,激發其求知慾望,端正其學習態度與學習動機。於是告訴學生:“仆於道也,固無隱爾,蓋舉世奉道之士,止有好道之名,使聞大道而無信心,雖有信心而無苦志,朝為而夕改,坐作而立忘,始乎尤勤,終則懈怠。仆以是言,大道難知難行也。”原來,“大道”仆實無隱,只是世人學習態度不端正,意志不堅,信心不足,學習興趣不濃,不能真正掌握“大道”。教師順勢教育學生,學習大道一定要有信心,立定苦志,全面識道,從而端正並激發了學習態度與動機,為進一步學習奠定了有利的思想基礎。

3、敢於質疑教有所創。《鍾呂傳道集》強調教學活動是一種有意識的創造活動,教師不僅要繼承前人合理的教學內容教於學生,並且對前人存在的問題還要有所質疑,提出創造性的見解。如在涉及到“還丹”問題時,它就質疑:“前賢往聖多以肺液入下田,而曰金液還丹,心液入下田而曰玉液還丹,此論非不妙矣,然而未盡玄機。”並且指出,所謂“金液還丹”與“玉液還丹”並不是簡單的“肺液”或“心液”直接入“下田”。其中,還有很多環節,必須加以注意,方可順利實現“還丹”。它正確看到了繼承與發展的關係,主張教學不應因循守舊,而應該在繼承前人成果的基礎上,積極思考,力求創新與突破。如涉及“內觀”法的運用時,指出前人對此方法的作用未充分認識,“有取,而有不取者”,“於內觀未甚留意”。對此,它提出了堅銳批評,認為前人“不知內觀之法乃陰陽變換之法”,沒看到“內觀”是成丹得道最重要的環節之一。並且教育學生“勿得輕示而小用之矣。”強調的創造性教學方法,更準確地說,是一種執教精神,與現代人強調教師在教學中要樹立科研與創新意識是一致的。

總之,《鍾呂傳道集》主張教師要積極有為,採取好的教學原則與方法,利用學生學習的積極心理,充分調動學生學習的興趣。提倡教師要勇於批判陳說,敢於創新等觀點,是中國傳統教學思想的可貴之處。

修持方法

1、循序漸進:

《鍾呂傳道集》修煉方法

《鍾呂傳道集》修煉方法《鍾呂傳道集》主張貫徹循序漸進的原則。它把“得道”、“見功”的過程劃分為三階段,即“小成法”,“中成法”,“大成法”。具體說,“人仙不出小成法”,“地仙不出中成法”,“神仙不出大成法”。學習、修持是個循序而進,不斷進取的過程。此外,它強調學習既要分階段,又要看到其完整性,要“全於大道”中。“此是三成之數,其實一也,用法求道,道固不難,以道求仙,仙亦甚易。”“三成法”貫穿於“道”,是個統一的過程。學習者切忌“不悟大道,而欲速成”。它笑有些人“始也不悟大道,而欲速成,形如槁木,心若死灰,神識內守,一志不散”,最終落為“清靈之鬼”,實屬“可笑也”!

2、“慎擇師友”:

《鍾呂傳道集》主張在修持方法上要重視對師友的選擇與利用。“苦志行持,終不見功者,非道負人,蓋奉道之人,不從明師。”對教師的重要作用給以高度評價。它繼承《太平經》等道教經典的“明師”觀,又提出對應的“盲師”概念,發展了中國古代教師觀。它強調學生擇師,須擇“明師”,不要從“盲師”。只要“既聞大道,得遇明師,曉達天地升降之理,日月往來之數……方曰道成”。擇師一定要慎重,不可飢不擇食而誤交“盲師狂友”,“人以生死事大,急於求師之人,不擇真偽。或師於辨辭利口,或師於道貌古顏。始也,自謂得遇神仙,終久方知好利之輩。奉道之士,所患者盲師約束”。初學道者,由於受其約束,反而更不利於學習真正的養生知識。

3、惜時早學:

《鍾呂傳道集》認為,修道之士應該珍惜有限年光,忘卻名利富貴,趁年少“根源完固”,精力較旺,可塑性強,及時早修持、早學習,這是很有見地的。現代教育研究證實,“個體早期學習對後來的發展有重大影響。因此,很多人都強調及早對兒童進行教育。”

《鍾呂傳道集》教育青年人:“少將名利,不忘於心,老而兒孫尚在於意。年光有限,勿謂今年已過,以待明年;人事無涯,勿謂今日已過,以待明日。今日尚不保,明日老年怎卻得少年。奉道之士,所患者,歲月蹉跎!”人們卻“貪名求利”,“消磨有限之時”,虛過少年。“縱得回心於道,怎奈年老氣衰,如春雪秋花,止於明間之景;夕陽曉月,應無久遠之光”;“縱得回心向道,須是病後纏身,如破舟未濟,誰無求救之心。漏屋重完,忍絕再修之意。”它從反面深刻闡述了惜時早學的重要意義,比正面說教更發人深省,更具說服力,所主張養生修持活動一定要適應人的生理發展的規律,是有一定科學性的。

4、“用功不已”:

《鍾呂傳道集》修煉插圖

《鍾呂傳道集》修煉插圖《鍾呂傳道集》主張學習不能僅流於虛名,“有好道之名,使聞大道而無信心,雖有信心,而無苦志”,應該“用功不已”,持之以恆。它告誡學生千萬不能“朝為夕改,坐作而立忘,悅於須臾,而厭為持久,始於尤勤,而終則懈怠”。所謂“志不篤而學不專”,不下苦功夫,不定篤志,就不能真正掌握“道”之真諦。它批評有的人甚至“用功不謹,錯時亂日”,修持不嚴謹,志向不遠大,馬馬虎虎,最終“反成疾病,不得延年。”為鼓勵人們立志苦修,它提出了“修持在人,而功成隨分”的命題。修持者通過修持,或為“人仙”、“地仙”,或為“神仙”,三仙的劃分標準是客觀的,即“小成”、“中成”、“大成”,層層升級。但是,學習者只要發揮自己的主觀能動性,不斷努力進取,至於達到何種學習程度,成為那類“仙”,那完全在自己。《鍾呂傳道集》肯定了人主觀能動性的作用。

5、知行結合:

《鍾呂傳道集》指出:“知之者,未必能行,行之者未必能得……雖知妙理,未得行持,終不成功,與無知無異。”學習者只是聽聞“道”,卻不將其變為自己的思想,納入自己的知識體系中,也就不能真正正確地進行養生修持。一旦盲目實踐,不按“道”的原則辦事,會歸於失敗。這就與無知沒什麼兩樣。道教內丹養生教育的學習過程實質是個修持踐行的過程。《鍾呂傳道集》特彆強調學習者對“道”的踐行,認為只有踐行才能最後得道成仙,最終在理性高度上把握“道”之真諦。學習者達到“神仙”的程度,未成為“天仙”時,還不是真正“得道”,他還必須“傳道人間,道上有功,而人間有行,功行滿足,受天書以返洞天,是曰天仙。”修持者應把“知”與“行”結合,統一於整個養生修持過程中,明確學的實質在於“行”,行的真諦在於“得”,這樣才不偏離正“道”。