劇情介紹

故事發生於伊朗一個貧瘠的小山村,全村僅有一頭奶牛。這頭罕有的奶牛得到了無比的重視,尤其是奶牛的主人,更是視其為生命。可一件不幸的事情破壞了村子的平靜。有一次奶牛主人外出,囑咐村民替他好好看管奶牛,然而,儘管村民小心翼翼,奶牛居然莫名其妙地死去了。這引了軒然大波,村民們不知該如何面對奶牛主人,他們商量對策之後,決定在奶牛主人回來時,告之奶牛跑了。可奶牛主人無論如何接受不了奶牛丟失的理由,他疑惑、焦慮直至精神失常,並做出種種怪異的行為,比如幻想自己就是那條奶牛、做出奶牛吃草、撞牆等等舉動,讓村民們無可奈何。最終忍無可忍的村民決定把發瘋的奶牛主人送走,在人們捆綁他的時候,奶牛主人拚命掙扎逃跑,最後掉入水溝死去。

導演介紹

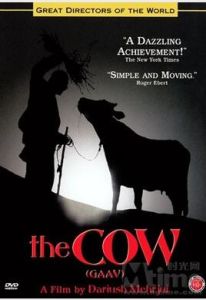

《奶牛》

《奶牛》儘管在人們常常提到的伊朗電影三巨頭中,戴瑞奇·麥瑞(Dariush Mehrjui)的名字居於第三位(另外兩位是阿巴斯·基亞羅斯塔米Abbas Kiarostami和莫森·瑪克瑪爾巴夫Mohsen Makhmalbaf)。然而戴瑞奇·麥瑞卻是這三人中最早成名,作品也最為流行的。

青年時在加州大學接受教育的他,一方面因為學校毫無新意的教學方式沮喪不已,一方面又受當時的新浪潮電影影響,他轉而開始學習哲學。1965年他回到伊朗後,立刻開始從事電影工作。儘管戴瑞奇·麥瑞強調自己是受了新浪潮導演維多里奧狄西嘉(Vittorio deSica)的名作《腳踏車失竊記》 (The Bicycle Thief)的影響才想成為一個導演的。他在1965年拍攝的第一部電影《鑽石33》 (Diamond 33)卻是一部不折不扣的模仿007系列的低劣之作。在第一部電影慘遭失敗之後,他的第二部電影《母牛》(Gaav)則為他帶來了聲譽,這部描寫一個平和的小鎮在丟失了母牛後陷入一片混亂的電影雖然在伊朗的官方審查上遇到了些麻煩,卻在國際各個電影節上廣受好評,並被認為伊朗新浪潮電影的開山之作。接下來的《天真先生》(Mr.Naive)中麥瑞對鄉村和城市進行了鮮明的對比。《郵差》(Postman)則延續了這對比中詩一樣優美風格。接下來一段時間麥瑞去法國深造電影藝術,並拍攝了一部向少年天才詩人亞瑟·蘭波的致敬之作。

回到伊朗後,麥瑞在1987年拍攝了電影《房客》(The Tenants),一個關於公寓租戶和房產經紀人見衝突的喜劇。進入上世紀90年代後,麥瑞的注意力逐漸轉向到和他一樣受過高等教育的中上階級上,並拍攝了《大月》(Hamoon)和《梨子數》(The Pear Tree)這樣反映伊朗的知識分子努力對抗西方流行文化泛濫,捍衛傳統文化的影片。90年代同樣是麥瑞開始關注婦女問題的時候,他拍攝的《斑奴》(Banoo)就像是路易斯·布紐爾(Luis Bu?uel)的名作《維莉蒂安娜》(Viridiana)的伊朗版。而薩拉(Sara)則改編自易卜生的《玩偶之家》。受限於伊朗的政治制度,麥瑞還有很多部電影很難在伊朗以外看到,而他對伊朗電影做出的貢獻也在等著時間來檢驗和證明。

幕後製作

談到伊朗電影,《奶牛》是不可不說的作品,那時候,伊朗電影遠遠沒有象今天這樣受到世界的關注。它被稱為伊朗電影新浪潮的先驅,儘管風格奇特,理念晦澀,卻得到理論家們的大力讚揚。導演達瑞什·麥赫瑞曾在美國加州大學洛杉磯分校就讀,從這部片子,可以明顯感覺到導演所受到的西方電影觀念的薰陶。在這部本土風格淡薄、藝術電影趣味濃厚的電影裡,舞台痕跡極重的影像只為陳述導演的哲理思考,難怪票房慘敗,但這並不妨礙它在威尼斯電影節上拿獎。也就是從1968開始,伊朗電影開始正式以明確日期寫入世界史冊,一連串耀眼的國際導演如阿巴斯等等也開始投身影壇。

伊朗電影一覽

| 當代伊朗電影以其獨特的影像風格而獨樹一幟。在世風喧囂浮躁,在我們的感官被充滿暴力、色情的電影刺激得遲鈍麻木的今天,伊朗電影卻返璞歸真,以近乎手工作坊式的製作,以清新質樸、恬淡溫暖又充滿哲理的影像風格,以友誼、寬容、愛、和睦相處這些久違的主題重新撥動我們的心弦。它的興起印證了一句名言:越是民族的便越是世界的。 |