故事梗概

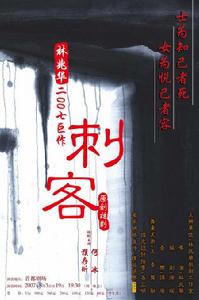

《刺客》

《刺客》公元前453年,晉國大臣智伯興兵伐趙,意欲一舉消滅勁敵,為實現其取代晉君之野心掃清障礙。未料事與願違,反被趙襄子所殺。智伯門客豫讓為替主人報仇,假扮囚徒尋機行刺,不幸失手被擒。

趙襄子感其忠義,不但放了豫讓,而且從此對豫讓避而遠之。

為了接近趙襄子,豫讓不惜以暴虐自殘的方式毀容,以期獲得行刺的機會,最終卻再遭失敗,留下一句“士為知己者死,婦為悅己者容”的千古名言,慷慨赴死。

故事背景

《刺客》

《刺客》豫讓者,晉人也,故嘗事范氏及中行氏,而無所知名。去而事智伯,智伯甚尊寵之。及智伯伐趙襄子,趙襄子與韓、魏合謀滅智伯,滅智伯之後而三分其地。趙襄子最怨智伯,漆其頭以為飲器。豫讓遁逃山中,曰:“嗟乎!士為知己者死,女為說己者容。

今智伯知我,我必為報讎而死,以報智伯,則吾魂魄不愧矣。”乃變名姓為刑人,入宮塗廁,中挾匕首,欲以刺襄子。襄子如廁,心動,執問塗廁之刑人,則豫讓,內持刀兵,曰:“欲為智伯報仇!”左右欲誅之。襄子曰:“彼義人也,吾謹避之耳。且智伯亡無後,而其臣欲為報仇,此天下之賢人也。”卒醳去之。

居頃之,豫讓又漆身為厲,吞炭為啞,使形狀不可知,行乞於市。其妻不識也。行見其友,其友識之,曰:“汝非豫讓邪?”曰:“我是也。”其友為泣曰:“以子之才,委質而臣事襄子,襄子必近幸子。近幸子,乃為所欲,顧不易邪?何乃殘身苦形,欲以求報襄子,不亦難乎!”豫讓曰:“既已委質臣事人,而求殺之,是懷二心以事其君也。且吾所為者極難耳!然所以為此者,將以愧天下後世之為人臣懷二心以事其君者也。”

既去,頃之,襄子當出,豫讓伏於所當過之橋下。襄子至橋,馬驚,襄子曰:“此必是豫讓也。”使人問之,果豫讓也。於是襄子乃數豫讓曰:“子不嘗事范、中行氏乎?智伯盡滅之,而子不為報讎,而反委質臣於智伯。智伯亦已死矣,而子獨何以為之報讎之深也?”豫讓曰:“臣事范、中行氏,范、中行氏皆眾人遇我,我故眾人報之。至於智伯,國士遇我,我故國士報之。”襄子喟然嘆息而泣曰:“嗟乎豫子!子之為智伯,名既成矣,而寡人赦子,亦已足矣。子其自為計,寡人不復釋子!”使兵圍之。豫讓曰:“臣聞明主不掩人之美,而忠臣有死名之義。前君已寬赦臣,天下莫不稱君之賢。今日之事,臣固伏誅,然原請君之衣而擊之,焉以致報讎之意,則雖死不恨。非所敢望也,敢布腹心!”於是襄子大義之,乃使使持衣與豫讓。豫讓拔劍三躍而擊之,曰:“吾可以下報智伯矣!”遂伏劍自殺。死之日,趙國志士聞之,皆為涕泣。

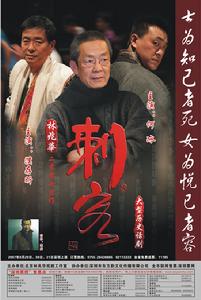

導演簡介

《刺客》

《刺客》林兆華,北京人民藝術劇院導演,1984年至1998年任北京人藝副院長。現任北京大學戲劇研究所所長,北京大學、中央傳媒大學、中央戲劇學院兼職、客座教授。他早期作為演員進入北京人藝,70年代末開始擔任導演,至今已導演六十餘部舞台作品。林兆華在80年代初期至中期與劇作家高行健的合作影響了中國當代劇場的發展,並且引發了80年代實驗戲劇的風潮。《絕對信號》(1982)、《車站》(1983)、《野人》(1985)等作品同時從戲劇文學、劇場形式和思想內容突破傳統中國式現實主義戲劇,正式開啟中國當代戲劇進入現代主義階段的大門。

90年代,他與中國最具代表性的劇作家過士行合作《鳥人》《棋人》《魚人》《廁所》等一系列作品。從對戲劇藝術的探索,到內容與時代的關聯都引起了國內外文化界的廣泛關注。

編劇的話

《刺客》

《刺客》重名輕生是先秦的時尚,它建立在殺身成仁的信念之上,造就了那個時代凜冽的氣質,故中國古代聞名後世的刺客,多出在這一弱肉強食的非常時期。

因為身處弱勢,決定了刺客必以非常的手段來追求其想要達到的目標,他們置生死於度外,畢其功於一役,義無反顧地以卵擊石,其壯懷激烈,盪氣迴腸,令人肅然起敬,悵然為之唏噓。

“刺”是一種猛烈的暴行,其內含的精神實質卻是對道義的捍衛,《史記·刺客列傳》所載之刺客,身上都存在著這樣一個耐人尋味的悖論。從某種意義上來說,正是這一悖論的存在,讓我們在解讀他們的行為動機時,可以超越世俗的道德評判標準,進入到一個文學(或曰人學)的審美境界。

這是我寫《刺客豫讓》於文學層面的原因。

《史記·刺客列傳》中的刺客,行刺的理由不一,行為都很極端,而豫讓則是其中最純粹的一個。他的行刺,毫無諸如剷除暴君之類的政治目的,且他行刺的對象趙襄子,無論在世人的眼中還是在他的眼裡,都稱得上是一個明君。然而就因為趙襄子殺了待他如國士的主人智伯,他便要用國士的禮節來回報,全然不理會他那位主人是一個暴君的事實,毅然決然地以慘烈的自殘來堅定復仇的決心。在他的心中,沒有約定俗成的善惡標準,只有“士為知己者死”的做人原則,這一原則將一個“義”字高置在了一切道德規範之上,把“義”所承載的人文精神當作一種至高的宗教信仰加以供奉,並以生命作為代價來誓死捍衛,捨身如此糊塗而又如此明白,古往今來,除了豫讓之外,恐怕再也找不到第二個人來。

刺客身上所承載的人文精神,在《刺客豫讓》一劇結尾的時候就走向死亡了。隨著利己主義一躍成為新的時尚,我們的靈魂便逐漸地被“人不為己,天誅地滅”的人生哲學所主宰,乃至於後人緬懷豫讓的事跡時,雖然依舊會被感動,但在感動之後,終究還是依然故我地見利忘義唯利是圖,把豫讓的故事當作絕版的傳奇看待,絲毫不與我們的生活發生關係。

林兆華導演相關知識

| 林兆華,北京人藝大導演,至今導演了70多部舞台作品,是中國小劇場話劇的開創者,是中國戲劇當之無愧的大師級人物。 |