簡介

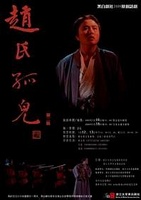

《趙氏孤兒》

《趙氏孤兒》《趙氏孤兒》是第一個由中國傳統戲曲改編成話劇的作品,是第一次把中國古典文學的優秀之作引入到當代的話劇舞台,第一次引入了文學顧問的機制,第一次拋棄了傳統的表演方式,為現實主義戲劇的表演開創了全新的表演風格。

來源

《趙氏孤兒》的故事,源自元代紀君祥創作的元曲《趙氏孤兒大報仇》,該劇情節濃烈卻相當單純:戰國時期晉國權臣屠岸賈與趙盾文武不和,屠岸賈遂設奸計殺死趙盾全家三百餘口。趙盾之子趙朔的門客程嬰感其恩而救出他的遺腹子,屠岸賈為絕後患欲殺全城半歲以下嬰兒,程嬰以己子謊稱孤兒,救其性命,並將被屠岸賈收為義子的孤兒撫養成人,最終以得知真相的孤兒大復仇而完結。

故事原型

《趙氏孤兒》

《趙氏孤兒》《趙氏孤兒》的故事原型,是中國歷史上一段著名的傳奇,最初見於《史記?趙世家》。春秋年間,晉國大夫趙盾一家世代忠良,但卻遭人陷害,晉靈公聽信讒言,下令抄殺趙氏滿門,惟有趙朔之妻莊姬躲入宮中,產下一子。趙家門客程嬰冒死救出嬰兒,為了保全這趙家唯一的血脈,許多忠義之士不惜性命,忍辱負重,只盼孤兒長大成人,為趙家復仇……

這是一出交織著忠義與誠信、復仇與殺戮的驚心動魄的悲劇,極具感染力,被稱為中國文學史上的《哈姆雷特》。早在元朝時便被搬上了舞台,此後不斷為各個劇種改編上演,如京劇、豫劇、越劇、秦腔、話劇等等,在民間家喻戶曉,其魅力經久不衰。

黑白劇社的《趙氏孤兒》,是綜合參考史實和各劇種不同版本改編創作而成的,再現了這段盪氣迴腸的古典傳奇,也結合校園戲劇的特點,為本劇注入了全新的現代理念。

2008年末,《趙氏孤兒》第一版在全校範圍內首演,反響強烈。2009年5月,經過對劇本等各方面的反覆修改,《趙氏孤兒》第二版作為浙江大學文琴藝術團慶建校112周年系列活動之一上演,同時為紀念“5?12”一周年,我們與其他社團合作,將本次演出的全部所得捐給汶川地震的災區兒童,得到全校師生的關注與好評。

特點

《趙氏孤兒》

《趙氏孤兒》在中國的戲劇歷史上,《趙氏孤兒》是最著名的悲劇,但是傳統戲曲中的戲劇主題無一不落在“忠、信、義”上面,愚忠、愚孝一直是該劇的統領思想。而林兆華的《趙氏孤兒》雖然保持了原劇的現實主義風格,但是卻將主題大大地改變了,“我只要求演員扮演一個敘事的角色,這個戲沒有在善惡上下工夫,沒有所謂的道德評判,我只是給每個人物在特定環境下一個特定的選擇。”

林兆華的《趙氏孤兒》第一次顛覆了該劇的傳統主題,他認為一般人眼中反面的屠岸賈復仇具有其合理性,趙氏孤兒因為養育之恩不願復仇也是他個人正確的抉擇,我們只是讓人物做出了符合其自身情況的選擇。林兆華的這一處理使得該劇在傳統外衣上具有了高度的現代性思想內涵。

演員表演:簡單、簡單、再簡單

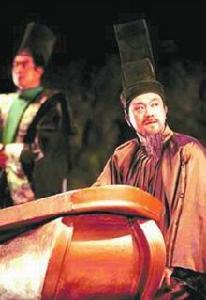

和以前北京人藝的現實主義戲劇不同,《趙氏孤兒》的表演讓人耳目一新。沒有過多的套路和瑣碎的動作,極為簡練的語言和簡化的動作處理使得整出話劇乾乾淨淨,演員很少有什麼大動作;台詞很少“豐富多彩”,念出來的只是表現情節的簡短的句子。這一處理非但沒有影響表演效果,反而使得戲劇高潮更加具有震撼力。

林兆華說,一般人認為,現實主義戲劇的表演都有一定的程式,要哭就要捂著臉,要笑就要前仰後合,但這樣的表演恰恰都是缺乏生活經驗、缺乏創造力的表現。在林兆華的眼中,真正的現實主義表演方式並不能有這些條條框框,《趙氏孤兒》的表演風格可以概括為簡單、簡單、再簡單,林兆華讓演員留下的動作都是能夠精確詮釋人物的精華。

舞美設計:四萬塊磚頭碼到觀眾席

這次《趙氏孤兒》的超現實主義舞美設計則讓觀眾們瞠目結舌。舞美設計易立明表示,林兆華是要做一部現實主義的話劇,我們的舞美設計不僅嚴格遵循這一原則,而且幾乎是超現實主義的。首都劇場的舞台被重新搭建,昔日的木地板被四萬塊磚頭取代,一直鋪到觀眾席的第一排,坐在第一排的觀眾眼前便是厚厚的磚牆,據介紹,這是為了表現古代的城堡設計的。

動物的上台贏得了觀眾熱烈的掌聲。兩匹駿馬和一頭牛犢也成為了《趙氏孤兒》的演員,這兩匹馬都是舞美人員從康西草原找來的,其中的白馬是周潤發在電影《臥虎藏龍》中所騎的馬。這兩匹駿馬為《趙氏孤兒》帶來了駿馬奔騰的壯觀景象。和結尾處持續一分鐘的瓢潑大雨都使得現場觀眾有種看電影的感覺,《趙氏孤兒》的舞美設計已經把“現實”二字做到了極致,這也正是導演林兆華所追求的開拓性的戲劇效果。

林兆華導演相關知識

| 林兆華,北京人藝大導演,至今導演了70多部舞台作品,是中國小劇場話劇的開創者,是中國戲劇當之無愧的大師級人物。 |