基本概況

麥積區地處陝、甘、川之要衝,是甘肅省和天水市的“東大門”。現轄11個鎮、6個鄉、3個街道辦事處,總人口60萬。1985年,隨天水撤地建市,原天水縣改為北道區,2005年1月1日更名為麥積區。全境總面積3480平方公里,東西長123公里,南北最寬處50公里,橫跨黃河、長江兩大流域。東南部綿亘百餘里的秦嶺山巒疊翠,西北部黃土高原川梁溝峁縱橫交錯,境內森林覆蓋率60%,四季分明,景色秀美,是名副其實的隴上“小江南”。

麥積區

麥積區麥積區是馳名中外的“花牛”蘋果的故鄉。全區農林土特產品質優品繁,“花牛”蘋果喜獲“中華名果”稱號,並被評為2008年北京奧運推薦果品。“麥積”葡萄被評為第一屆全國保鮮葡萄金獎和優質產品獎。元龍花椒、伯陽鮮桃、新躍紅杏等7個農產品獲得國家A級綠色食品認證。2005年,在第三屆中國果蔬產業發展論壇上被評為甘肅省目前唯一的“中國果品產業龍頭縣區”。

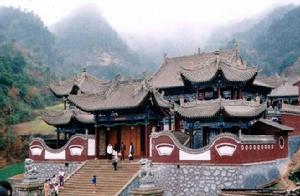

麥積區是“東方藝術雕塑館”麥積山石窟所在地。境內旅遊資源豐富,有人文始祖伏羲創畫八卦的卦台山、天水“第一洞天福地”仙人崖、享有“小黃山”美譽的石門、九曲清幽的曲溪勝景、薈萃珍奇物種的小隴山植物園,還有許多天釀佳泉和古遺址、古建築、古墓葬,既是中外遊客觀光旅遊的理想境地,也是西北最佳森林旅遊避暑勝地。

近年來,麥積區緊緊圍繞市委、市政府提出的“在全省縣區綜合實力排序每年前移一位、在全市縣區發展速度力爭第一”“兩個一”目標,全力實施“工業強區、產業富民、商貿興埠、旅遊拉動、城市帶動”五大戰略,經濟持續提速發展,綜合實力顯著增強,對外形象明顯改善,迎來了建區以來經濟發展步伐最快,城鄉面貌變化最大,人民民眾得到實惠最多,幹部民眾精神狀態最好的時期。2007年,預計全區實現生產總值52.08億元,增長13.7%;大口徑財政收入完成3.02億元,增長14.9%;財政支出達到7.11億元,增長55.8%;固定資產投資完成34.2億元,增長8.9%。

麥積區政通人和、百業俱興,已初步發展成為經濟繁榮、文化發達、環境優美、社會和諧的開放縣區,獲得全國科技進步先進區、全國體育先進區、全國農田水利建設先進區、全省文明區、全省衛生城市、全省文化先進區、全省社會治安綜合治理模範區、全省雙擁模範城區、全省計畫生育優質服務區等榮譽稱號。

面對新的形勢和新的任務,麥積區將緊緊圍繞“打造經濟強區、構建和諧麥積”的宏偉目標,繼續堅持發展第一要務不動搖,堅持經濟社會發展持續全面提速不動搖,堅持實施“五大戰略”不動搖,大力推進新型工業化、農業現代化、旅遊產業化、城鄉一體化進程,努力把麥積發展成為經濟總量躍居全省前列、現代城市體系初具規模、和諧社會全面推進、城鄉居民生活更加殷實的隴上經濟強區。

歷史沿革

麥積區之名,取“麥積山”前二字而成,因境內有馳名中外的麥積山石窟而得名。麥積作為縣級建置,歷史十分悠久。遠古的不說,就清朝說起,清初,沿襲明制。雍正七年(1729年),秦州升為甘肅省(康熙年間分陝西設甘肅布政使司)直隸州,隸甘肅承宣布政使司(治今蘭州市)。乾隆二十五年(1760年),以秦州轄域內分設三岔廳,廳治初設三岔(今利橋鄉散岔村),不久正式建吳砦(今三岔鄉三岔鎮),轄境內東南部73村,境內其餘地方仍直屬秦州。

麥積區

麥積區民國2年(1931年)2月,秦州直轄地改為天水縣,治今天水市,隸屬甘肅省隴南道(不久改稱渭川道);三岔廳建置保留,撤州判署,設警察分廳。民國16年(1927年),改渭川道為渭川區行政公署。民國24年(1935年),又改為甘肅省第四區行政督察專員公署,駐天水縣(今天水市)。

1949年8月3日,天水縣放權,建立了人民民主政權——天水縣人民政府,縣治設今天水市,隸天水行政督察專員公署。9月初,成立了天水市人民政府,管轄原縣城及近郊區,縣城以外農村為天水縣。境內屬天水縣。1950年月日2月,西北軍政委負會正式行文批准設立天水市(縣級建置),治今天水市,天水縣移治天水井(今秦州區天水郡村),天水市,天水縣俱隸甘肅省天水專區行政督察專員公署,(1951年改稱天水區專員公署,1955年改稱天水專區專員公署,1969年改稱天水地區革命委員會,1978年又改為天水地區行政公署)。1958年12月,天水縣併入天水市。1961年12月,縣、市分設,恢復天水縣建制,縣治設今秦州區天水郡,1962年7月遷北道埠(今麥積區)。1984年9月,天水市由原縣級市升為副地級市,劃原天水市5個鄉,7個辦事處設定秦城區,劃原天水縣馬跑泉,甘泉,麥積,二十里舖,社棠和北道鎮設定北道區(二區均為縣級建置,時稱區公署,為市政府的派出機構),其餘鄉仍組成天水縣,縣、區均隸天水市。1985年4月,北道區撤銷,屬地仍歸天水縣。同年7月,國務院批准撤銷天水地區和天水縣,天水市升為地級市,設北道,秦城兩個縣級區。天水縣西南部17鄉劃歸秦城區(今秦州區),其餘22鄉,鎮組建北道區,治地仍設北道埠,隸甘肅省天水市。2005年1月1日,經國務院批准,北道區更名為麥積區,仍隸甘肅省天水市。

行政區劃

2000年,北道區轄4個街道、2個鎮、20個鄉:道北街道、寨子街道、道南街道、橋南街道、社棠鎮、馬跑泉鎮、五龍鄉、西山坪鄉、琥珀鄉、新陽鄉、鳳凰鄉、中灘鄉、渭南鄉、石佛鄉、南河川鄉、二十里舖鄉、伯陽鄉、元

麥積區

麥積區2004年9月30日,民政部批准(民函[2004]244號)同意天水市秦城區更名為秦州區、北道區更名為麥積區;(甘肅省人民政府2004年11月2日批准甘政函[2004]99號)。2005年1月1日正式更名。

自然地理

天水市麥積區位於甘肅省及天水市的東南部,東接陝西省寶雞市,南鄰秦城區、兩當縣、徽縣,西靠甘谷縣,北連清水縣、秦安縣。地處東經105°25′~106°43′,北緯34°06′~34°48′之間,東西長123公里,南北最寬處50公里,最窄處不足5公里,全區總面積3452平方公里。

麥積區

麥積區麥積屬大陸半濕潤季風氣候,冬無嚴寒,夏無酷暑,氣候溫和,四季分明,日照充足,降水適中,年平均降水量600毫米,從南向北依次減少。年均日照2090小時,每天平均5.7小時,日照百分率為47%,日照地域間差別大,北部山區較多,東南部林區較少。太陽輻射總量在2395~2703MJ/M2,全年無霜期170多天。

麥積地跨長江、黃河流域,以秦嶺為分水嶺,嶺北為黃河支流渭河水系,流域面積2180平方公里,占全區總面積的62.6%。渭河在境內長181公里,較大支流有藉河、葫蘆河、牛頭河、東柯河、東岔河等。嶺南為長江支流嘉陵江水系,流域面積1300平方公里,占全區總面積37.4%。嘉陵江水系在境內主要支流有紅崖河、花廟河和白家河。

資源優勢

麥積區是甘肅及天水的東大門,是出甘入陝的必經之地,也是西隴海蘭新線經濟帶甘肅段的重要組成部分,區位優勢非常突出,自然資源十分豐富。

一、農林土特產品質優品繁。麥積區土壤氣候條件適宜於多種作物生長,糧食、經濟作物尤其以林果和蔬菜生產優勢最為顯著。花牛牌蘋果、麥積牌葡萄、元龍花椒、立遠板栗、伯陽鮮桃、新陽杏子、甘泉大櫻桃以及獼猴桃、核桃、木耳、生漆、食用菌等優質乾鮮土特產品和蒜苔等蔬菜暢銷全國。特別是花牛牌蘋果醇香宜人,曾獲曼谷國際博覽會金獎,被國家農業部評為優質農產品;麥積牌葡萄被中國農產品保鮮工程協會,中國農學會葡萄分會評為第一屆全國保鮮葡萄優質產品獎,被中國綠色食品發展中心評為綠色食品A級產品,被市政府命名為天水名牌農產品。區內森林資源豐富,有林業用地20萬公頃,森林覆蓋率52.6%,林種共28科,224屬,675種,其中白皮松、粗榧、玉蘭、杜仲、白檀、鐵橡、銀杏、金錢槭等珍稀樹種分布較多。珍稀動物牛羚、大鯢、獼猴、金貓、水獺、林麝、鬣羚、紅腹錦雞、鴛鴦等常出沒于山谷叢林間。有中藥材247種,主要有黨參、當歸、川芎、天麻、大黃、茴香等。麥積區礦產資源豐富,現有礦產地98處,已探明儲量的礦產有56種,主要有鉛、鋅、金、鉬、粘土、石灰石、鉀長石、礦泉水、地熱水等,尤以非金屬礦產資源儲量最大。

二、加工工業發展勢頭強勁。麥積是老工業基地,區內有部省市屬企業95家,區屬企業76家,省級經濟開發區1個,省、市級工業示範小區3個,現已形成機械製造、輕工食品、建材化工三大行業為主導、10多個門類的地方工業體系,奔馬香菸、風動工具、長城果汁、東風農機、漢唐陶藝等一批名優產品,在國內外、省內外享有盛譽,風動、星火、鍛壓的工具機製品遠銷30多個國家和地區。天水經濟技術開發區、天水高新技術工業園、天水農業高科技示範園、二十鋪工業示範區等一批園區的創辦,為麥積的工業發展注入了新的活力,一批工業項目的引進建設,使麥積的工業發展出現了新的轉機,工業經濟總量逐年增大。

三、旅遊資源豐富。麥積區歷史悠久,文化積澱深厚,是中華民族的發祥地之一,已發現和挖掘的古文化遺址、古墓葬、古建築、石窟以及寺院多達84處,自然風景點12處。其中麥積山風景名勝區為國家級重點文物保護單位,人文始祖伏羲畫八卦、肇啟古老東方文明的聖地卦台山享譽海內外,天水歷史上的“秦州八景”中,有六處在北道。觀光旅遊景點集秀峰、密林、溪水、珍禽、異獸、奇葩於一體,麥積煙雨、仙人送燈、淨土松濤、石門夜月、香積積雪、曲溪燕舞、玉蘭花香、東柯積翠等自然景觀讓人流連忘返,嘆為觀止。

四、勞動力資源充足。麥積區總人口為60萬,勞動力資源總數為36.1萬人,占總人口的62.76%,城鄉剩餘勞動力多,這為發展勞動力密集型產業,開展勞務輸出提供了可靠保證。

經濟發展

勞動力資源充足。麥積區總人口為57.52萬人,勞動力資源總數為36.1萬人,占總人口的62.76%,城鄉剩餘勞動力多,這為發展勞動力密集型產業,開展勞務輸出提供了可靠保證。2005年,麥積區堅持以加快發展為第一要務,全力實施“工業強區、產業富民、商貿興埠、旅遊拉動、城市帶動”五大戰略,圓滿完成了區五屆人大三次會議確定的各項目標任務。與2004年相比,生產總值增長13.79%,固定資產投資增長72.07%,消費品零村經濟發展勢頭良好。以農業增效、農民增收為目的,著力調整最佳化農業結構,加快推進農業產業化,有效地促進了農業和農村經濟售總額增長13%,城鎮居民人均可支配收入增長10.07%,農民人均純收入增長6.6%,人口自然增長率為7‰。

農全面發展。實現農業總產值6.1億元,完成計畫的103.4

%,增長8.5%;糧食總產量為11.94萬噸,完成計畫的111.4

%,增長11.5%;鮮果總產量達到8257.8萬公斤,產值11677萬元;畜禽飼養總量達到168.03萬頭(只),肉、蛋、奶、鮮魚產量分別達到9300噸、1900噸、830噸和80噸;新發展無公害蔬菜基地2個,面積6500畝;發展省、部級龍頭企業1個,市級龍頭企業6個,區級龍頭企業7個;退耕還林6.5萬畝,新修梯田1.135萬畝,完成人飲工程1處,解決了680戶3124人、667頭家畜的飲水問題;鄉鎮企業實現增加值9.23億元,完成計畫的101.8

%;農民人均純收入達到1670元。

工業經濟運行質量和效益顯著提高。積極實施“工業強區”戰略,工業整體實力和市場競爭力明顯增強。不斷深化企業改革,完善企業改制,對改制不徹底、效果不明顯的泰正建材、寶榮橡塑等企業進行了二次改制。加大技術改造和新產品開發力度,完成了天森製藥投資600萬元的中藥飲片生產線技術改造,天水風動機械、天水星火工具機、甘泉耐火材料等技改項目進展順利。中醫藥保健研究所研製的滲透液產品和長城電工、天盼門業等開發研製的新產品已投產和投放市場。工業經濟效益大幅增長,全區規模以上工業企業完成工業增加值13.46億元,較上年增長23.5

%。

項目工作取得明顯成效。按照省委“發展抓項目”的總體要求,充分利用國家在農業、扶貧開發、社會保障、公共衛生體系、危房改造、農村“六小”工程、生態環境建設、司法基礎設施建設等方面的扶持政策,搶抓機遇,千方百計爭項目,全區共爭取到各類項目188項,到位資金3.93億元,占年計畫的102%;不斷加大項目宣傳和推介力度,今年共完成招商引資項目121個,總投資22.3億元,實際到位資金4.3億元,占年計畫的103%;基礎設施建設得到加強,完成全社會固定資產投資22.49億元,完成計畫的142.5%,增長72.07%。

社會事業全面進步。依靠科技進步,加快技術創新和科學技術的推廣套用,組織實施科學研究、科技試驗、示範及攻關項目51項。努力改善辦學條件,實施危改項目156項,已竣工80個;整合教育資源,完成了市七中、道北國小及鐵一中、鐵一小、鐵三小等學校的撤併和移交工作;認真落實“兩免一補”政策,資助中小學生6.9萬人、資金257.9萬元,受助面達69.8%;城市、農村入學率和國小升學率分別達到100%和98%。文化體育事業快速發展,人民民眾文化生活日益豐富,體質明顯增強。醫療衛生條件得到較大改善,石佛、花牛等鄉鎮衛生院建設全面完成,市二院住院大樓建設工程正式啟動。全面落實各項獎勵扶助政策,計畫生育工作取得了新成效,計畫生育率達到90.03%

,人口出生率為11.02‰。社會保障體系進一步完善,全區城鎮新增就業人員7938人,其中2850名下崗失業人員實現再就業,城鎮登記失業率為3%。

財政收入大幅增長,商貿旅遊業持續發展。不斷加強公共財政建設,加大稅收征管力度,全區大口徑財政收入達到2.0122億元,完成計畫的103.2

%,較上年增長12.34%。金融業規模不斷擴大,全區金融機構存款餘額為45.918億元,貸款餘額為

17.1689億元。全區社會消費品零售總額17.15億元,增長13%。城鎮居民人均可支配收入6536元,增長10.07

%。旅遊業迅速發展,旅遊總收入3.8億元。非公經濟總量快速增長,對國民經濟成長的貢獻率達到36.2%。

社會事業

社會事業取得新進步。科技工作得到加強,2005年共組織實施科學研究、試驗、示範及攻關項目66項,其中省列市列科技項目8項,區列58項;取得科技成果17項,榮獲市科技進步獎10項;啟動了科技特派員試點工作。教育事業穩步發展,全面推行了教育人事制度改革和校內結構工資制,實施了新課程改革;校舍建設、危房改造紮實推進,市二中省級示範校創建工作進展良好。加快了文化大區建設步伐,堅持以文為媒,積極搭建對外交流平台,去年成功舉辦了“麥積情韻”明星演唱會、“羲皇故里”赴京風情藝術展和全國甲B男子籃球賽;加強了仙人崖文物安全保護工作,仙人崖申報國家文保單位前期工作就緒。農村醫療衛生條件進一步改善,疾病預防救治體系和應對公共衛生事件的能力增強。廣播電視硬體建設得到加強,電視節目傳輸質量有了較大提高。開展了農村計畫生育家庭獎勵扶助制度試點,人口與計畫生育工作跨入了省級計畫生育優質服務縣區行列。經濟普查有序進行,統計、審計基礎工作逐步加強,老年人、殘疾人和婦女兒童權益得到保障,民族、宗教、人防、地震、氣象、物價、檔案、史志等各項事業都有了新的進步和發展。人民生活有了新改善。2005年城鎮居民人均可支配收入達到5938元,增長10.99%;農民人均純收入達到1570元,淨增112元。在減收和增支因素較多、資金調度異常困難的情況下,想方設法兌現了行政事業單位在職職工第十三個月獎勵工資。勞動就業和社會保障體系不斷完善,全區有8.7萬多人(次)參加了五項社會保障,2546名下崗失業人員實現了再就業,城鎮新增就業人員4738人,是近年來增加最多的一年。在就業形勢十分嚴峻的情況下,安置了2004年本科畢業生、2003年非師範類大專以上和師範類畢業生及省、市按政策招考的公務員、人民警察等必須安置的人員549人。輸轉城鄉勞務人員9.43萬人次,創勞務收入1.7億元。區屬企業2340名離退休人員年發放養老金1400多萬元,9000多名企業離退休人員社會化管理服務率達到100%,為1.3萬多名參加醫療保險的人員發放門診費108萬元,為750名醫保住院病人支付醫療費170多萬元。全年下撥救災救濟款273.9萬元,發放城市居民最低生活保障金1270多萬元。集中開展清欠農民工工資專項檢查活動,追回拖欠農民工工資47.3萬元。重視和加強信訪工作,較為穩妥地解決了一些苗頭性、突發性群體事件。全年共受理民眾來信來訪案件664件(次),結案率達96%。集中精力對62件重點矛盾開展了排查調處,依法維護了人民民眾的合法利益。

精神文明、民主法制和政府自身建設再上新台階。廣泛開展了文明城市、文明村鎮、文明行業等民眾性精神文明創建活動,文化、科技、衛生“三下鄉”活動有效開展,創建學習型城市工作穩步進行,“雙擁”共建取得新的進步,市民素質和城鄉文明程度進一步提高。以實施《行政許可法》為契機,加快依法治區步伐,加強民主法制建設,自覺接受人大和政協的監督,定期向人大報告工作,向政協和民主黨派及老幹部通報政情,促進了政府工作的民主化和科學化。認真開展“兩案”辦理,全面完成了市、區201件“兩案”辦理任務,辦復率100%。廣泛開展“四五”普法宣傳教育活動,全區廣大幹部民眾的法制意識進一步增強。深入開展“嚴打整治”專項鬥爭,不斷完善治安防控體系,社會治安秩序平穩。組織對重點行業和市場進行專項整治,共檢查各類經營戶2萬餘戶(次),查處偽劣商品十二大類,總價值3000多萬元。重視加強安全生產工作,全區沒有發生重特大安全事故。深化機關效能建設工程,完善工作機制,落實優惠政策,營造了公平、寬鬆的投資發展環境。按照建設“勤政、廉政、優政、高效、創新、務實、人民滿意和信賴的政府”的要求,轉變政府職能,改進工作作風,集中精力抓大事、議大事,行政質量和效率有了新的提高。

20世紀八十年代以來,全區人民在中國共產黨的基本路線、方針、政策的正確指引下,在區委、區政府的正確領導下,自力更生、艱苦奮鬥、團結一心,奮發進取,克服重重困難和挫折的結晶,使一個昔日貧窮落後的麥積發生了歷史巨變,取得了無比輝煌的成就,呈現出一派經濟發展、社會進步、民族團結、政治穩定的喜人局面。隨著改善開放、西部大開發的不斷深入,區委、區政府制定的“工業強區、產業富民、商貿興埠、旅遊拉動、城市帶動”戰略的實施,區委、區政府與時俱進,充分挖掘資源優勢,將北道區更名為麥積區,必將創造我區旅遊產業全面發展的新機遇,重點旅遊景區的基礎設施建設,遊覽道路、服務設施、景區景點的開發,旅遊產品、旅遊市場、地域特色和文化底蘊的開發,完善旅遊服務體系,最佳化旅遊業的軟硬環境,以旅遊業為龍頭帶動第三產業快速發展,使資源豐富的旅遊業真正成為該區經濟社會發展的主要支柱產業,促進我區經濟社會全面快速協調發展。

"十五"期間,累計完成固定資產投資43.09億元,是“九五”期間的13.86倍,為建區以來投資最多的時期。交通“瓶頸”制約極大緩解,配合完成了寶蘭鐵路二線、310國道過境段建設任務,新建和拓寬改造了羲皇大道、泉湖路、天河南路、埠南路、商埠路步行街、隴昌路、東環道、渭濱北路東延段等一批城區道路,打通了麥(積)甘(谷)公路,建成了北(道埠)賈(家河)高等級公路和渭河二號大橋,完成農村通達道路266條1438公里。經營城市實現了新的突破,公開拍賣了紅旗旅社、輕工局、東環道三個片區35.05畝土地,盤活了存量資產,促進了城市開發建設。糧食大廈、民政大廈、文化中心綜合樓等建設工程相繼建成投入使用,教育大廈即將建成,橋北集中供熱工程運行良好。以11個建制鎮為重點的小城鎮開發建設全面啟動,移民搬遷成效明顯,農村面貌發生了較大變化。實施了城鄉電網改造工程,廣播電視、移動電信網路構架基本形成,信息化步伐明顯加快

科技工作不斷加強,組織實施星火、攻關計畫項目78項,取得各類科技成果49項,科技對國民經濟成長的貢獻率從“九五”末的38.8%增長到44.55%。教育事業穩步發展,“兩基”成果得到鞏固提高,高中階段教育規模不斷擴大,市九中、市二中跨入省級示範性高中行列;進一步最佳化學校布局,撤併布局不合理學校90所。文化事業持續繁榮,先後舉辦了“麥積情韻”明星演唱會、“羲皇故里”赴京風情藝術展等一系列文化宣傳活動,開展了豐富多彩的文化下鄉和全民健身活動,城鄉民眾的精神文化生活更加充實。衛生事業得到較快發展,醫療衛生基礎設施條件有了較大改善,疾病預防救治體系進一步完善,公共衛生突發事件的應急能力不斷增強。人口與計畫生育工作跨入省級優質服務縣區行列。資源與環境保護工作進一步加強。出版發行了《北道區志》。其他各項社會事業都有了新的進步和發展。

社會保障體系建設不斷完善,城鎮養老、基本醫療、失業、工傷、生育保險覆蓋面逐年擴大,五年共發放城市居民最低生活保障金5200萬元,救災救濟資金960多萬元。加強就業服務體系建設,多渠道開展就業,新增就業崗位2.6萬個,1.35萬名下崗失業人員實現了再就業。大力發展勞務經濟,累計輸轉城鄉勞務人員43.44萬人次,創勞務收入8.53億元,分別比“九五”期間增長21.34%和48.9%。扶貧開發取得新的成效,通過實施整村推進、世行貸款等項目,全區農村絕對貧困人口由“九五”末的2.44萬人減少到1.74萬人。2005年,城鎮居民人均可支配收入達到6536元,農民人均純收入達到1670元,分別比“九五”末淨增2548元和415元。

城市建設

"十五"期間,累計完成固定資產投資43.09億元,是“九五”期間的13.86倍,為建區以來投資最多的時期。交通

麥積區

麥積區民俗文化

特色小吃呱呱、釀皮、麻食、漿水面、涼粉、肉夾饃、甜醅、清真碎面、油酥餅、打滷面、饊飯和攪團、乾拌麵、八寶飯、裡脊、雜燴、米黃、鍋盔、火燒、回回饃、辣子面、漿水面、辣子面。

特色文化

麥積卦台山舉行民間祭祀伏羲大典、美學視界裡的麥積山藝術、先秦文化三國文化、伏羲文化“上九”朝觀會、“浴佛節”、秦州生肖文化、秦州秧歌、秦州小曲。

名優特產

農林土特產品質優品繁。麥積區土壤氣候條件適宜於多種作物生長,糧食、經濟作物尤其以林果和蔬菜生產優勢最為顯著。花牛牌蘋果、麥積牌葡萄、元龍花椒、立遠板栗、伯陽鮮桃、新陽杏子、甘泉大櫻桃以及獼猴桃、核桃、木耳、生漆、食用菌等優質乾鮮土特產品和蒜苔等蔬菜暢銷全國。

旅遊景觀

麥積山石窟

麥積山石窟麥積山又名麥積崖,位於秦嶺西端北側,距麥積城區28公里,其形上突下小,望之團團,如農家積麥朵之狀,故而得名麥積山。

麥積山以險、奇、秀和獨特的石窟文化而著稱。其山海拔1742米,相對比高142米,著名的麥積山石窟便開鑿在20—80米高的懸崖峭壁上,洞與洞之間由棧道相連。麥積山石窟與敦煌莫高窟石窟、山西雲崗石窟、河南龍門石窟被稱為中國佛教四大石窟,而麥積山石窟則以她獨特的泥塑藝術獨樹一幟。據史料記載,麥積山石窟是從公元384年到417年的十六國後秦時期開始鑿窟造像,經北魏、西魏、北周、隋唐、五代、宋、元、明、清等10多個朝代的不斷開鑿、重修,遂成為僅次於敦煌莫高窟的我國第二大藝術寶窟,現存194個洞窟中,共保存了自公元四世紀末到十九世紀初的各代泥塑、石雕7800多件,壁畫1000多平方米,北朝“崖閣”8座。並以其精美的泥塑藝術聞名中外,這裡的泥塑可分為高浮塑、園塑、影塑、壁塑4種,大的高達16米,小的僅10多厘米,不論是北魏時期的“秀骨清像”,還是隋唐以來的“豐滿圓潤”,均神態各異,栩栩如生。被譽為“東方藝術雕塑館”,是古絲綢之路上的一朵藝術奇葩。

麥積山石窟的驚險陡峻,在中國現存石窟中是罕見的。石窟布局獨具匠心,大都開鑿在20一30米及至70-80米高的懸崖峭壁上,層層疊疊。最大洞窟橫寬30多米,最小洞窟僅能容身,洞窟之間全靠架設在崖面上的凌空棧道連線通達,驚險雄偉。

在中國著名的石窟中,唯麥積山石窟景觀環境最為秀麗,這裡翠柏蒼松、山清水秀、溪石相映成趣,素有“隴上林泉之冠”的美稱。每當夏秋之季陰雨霏霏或雨後初晴,山嵐繚繞、煙雨濛濛,麥積奇峰時隱時現,便呈現出“麥積煙雨”之奇觀。

洞天福地——仙人崖

仙人崖

仙人崖仙人崖位於麥積東南距城區45公里秦嶺山脈,距麥積山石窟17公里。東聯秦嶺,西接東柯谷,群山俯仰,山勢奇偉。仙人崖由三崖(東崖、西崖、南崖),五峰(玉皇峰、東崖峰、西崖峰、寶蓋峰、獻珠峰)、六寺(木蓮寺、石蓮寺、鐵蓮寺、花蓮寺、水蓮寺、靈應寺)及仙人湖組成。沿著石階盤鏇而上,只見蒼松翠柏,赤壁丹崖,山勢奇特,鬼斧神工。東、西、南三峰參列,宛若天成.

三崖五峰之上現保存有明、清殿宇27座,房屋54間,北朝、宋、明、清等朝代塑像197尊,壁畫82平方米。南峰上有玉皇頂,四周群峰,若揖若拜,其壯觀景象被稱為“十八羅漢朝玉帝”。西崖長約90米,深10米,崖中起平台,可容萬人,建殿宇樓閣14座36間。東崖長70米,深8米,內建花蓮寺、睡佛、十八羅漢堂,側有僧房,左有高梯通蓮花洞,內鑿石蓮、石桌、石凳、石爐、石棋盤,塑披髮仙人坐石上,神態炯異。獻珠山孤峰突起,順羊腸小道曲徑盤鏇到達峰頂,上建望雲樓,後建無量殿,旁有鐘樓,懸永樂鐵鐘一口;對面突起一高峰約70米,四面絕壁,山腰有南天門,上有燃燈閣、林皇閣,崖頂古柏茂密,野花幽香;崖下廟宇毗連,飛檐斗拱;崖底清溪暢流,造壩攔水,建有仙人湖,山水倒影,峻奇秀麗。

仙人崖崖間有峰,崖上有寺,寺又開窟造像,石窟造像掩在綠水翠色之中,寺內香火縹緲。每於夜晚時節,天然螢火點點爍爍,與寺廟中油燈燭火,交相輝映,便有“仙人送燈”之奇觀。

小黃山——石門

石門山,距麥積城區50公里,由南北兩峰組成,山勢雄偉,四周峭壁聳立,兩峰之間只有一條道路從南北峰間穿過,幾乎無其它道路可以攀登。兩峰對峙,鬼斧神工般形成一道天然的石門,故此得名石門山。

石門山北峰由興隆峰、麒麟峰、斗姆峰組成,南峰由皇天峰、玉靈峰組成。其中興隆峰有趙公廟、祖師殿;麒麟峰有聖母宮、王母宮、三仙庵、桃花庵;斗姆峰有老君皇殿。南北兩峰之間橫跨一橋,名曰“聚仙橋”。石門山自然條件得天獨厚,植被繁茂,峰巒奇秀,雲海蒼茫,素有小黃山之稱。山上廟宇多為明代建築群,這些古雅的殿閣台榭映於碧波雲海之中,別有情趣,登石門山頂遠眺,煙波浩淼的朦朧景色與麥積山遙相呼應,諸峰猶如雲海中的島嶼,景象萬千。

石門景色四時變幻,晨夕各異,但最美之極數中秋月圓之夜,一輪明月從石門間冉冉升起,海贍銀蛇,暮山凝紫,一派清奇,從山下遠遠望去,整個月亮如懸掛於石門中間,這便是秦州十景之一的“石門夜月”。

世外小桃園——曲溪

曲溪,位於麥積山東南約20公里處,小隴山觀音林場腹地,沿嘉陵江支流一冷水河順流而下,河水婉蜒曲折16公里九曲十八彎故稱之為曲溪。溪之兩岸綠波翠海,野花盛開,芳草茵茵如陶淵明筆下之世外桃園。沿河漫流,兩岸峭壁聳峙,千峰疊翠,怪石磷峋,有魚娃娃口、窩窩灘、水獺崖、夾馬槽、馬場壩、河口、月牙崖、花園壩、亂石窟、觀音殿等景觀。沿溪猴子望月石、仙女下凡石、五柱朝天石個個形象逼真,各抱其勢,情態可掬。九曲迂迴灣灣成湖,琵琶湖、仙女池,俊秀多姿。漫步十里峽谷,山幽林靜;嵐霧撩繞,使人頓感回歸自然的妙趣。每逢春花爛漫,夏木吐翠,秋果紅葉之時,遠道遊人絡繹不絕,盡情享受大自然賦予的澤惠。

佛教室剎——淨土寺

淨土寺

淨土寺淨土寺位於距麥積城區東南約40公里的麥積山朱家後川村溪谷壑中,寺之周圍群峰環繞,萬木圍拱,四周山坡上到處青松挺立,山風起時如龍吟虎嘯,似萬馬奔騰,江河咆哮,故有“淨土松濤”之描繪。現建有大雄寶殿、文殊殿、古佛殿、天王殿、地藏殿、伽蘭殿、長壽殿、羅漢堂、玉觀堂、五觀堂、祖師堂、禪堂、客堂、鐘樓、鼓樓、牌仿樓、誕生壇、往生壇、藏經閣、放生池、山門等20處大型佛教建築,建築面積6000平方米,為隴東地區最大佛學殿堂。

龍園

龍園位麥積區跑馬泉路中段西側,是以中華民族傳統的民族圖騰龍為主題,為弘揚伏羲文化,紀念天水歷代名人,宣傳天水悠久文化歷史,歷時三年建設而成的城市主題公園。龍園大門是五開間歇山明清式建築,一對艾葉青石雕麒麟雄踞門前,進入正門,龍馬迎賓。傳說龍馬,似龍似馬,遍身符號,伏羲受其啟發而始畫八卦創立中華文明。園內左右建雙環亭二座,環亭寶頂碧瓦;古樸典雅,園中心座落艾葉青石牌坊,正面鐫刻國家主席江澤民手書“羲皇故里”匾額,兩邊鐫刻全國著名學者霍松林以古秦州八大景觀和天水歷代八位名人撰寫104字長聯,牌坊之後兩側一對漢白玉華表,挺拔高大,冰清玉潔。登九階御道,漫步月台,周邊青玉欄板望柱環護,月台座落成紀殿。成紀殿是龍園的主體,為九開間重檐歇山式大殿,殿內陳列上至伏羲下至晚清安維峻等天水歷代名人傑士銅象19尊,兩側牆壁配以仿銅群龍浮雕,山牆配有仿紅木壁畫及麥積飛天壁畫和32幅發生在古成紀的歷史故事木浮雕畫,富麗輝宏、氣勢磅礴,精闢反映了天水歷史文化藝術,展現了當代天水建築風格。龍園,弘揚先祖輝煌歷史,激勵當代努力開拓,為建設更加美好的天水拼搏奮進。龍園以北建有仿古一條街現為區內唯一的集花鳥、古玩的旅遊商品市場,市場內有古典風格建築鋪面64間,攤位400多個。

馬跑泉水上公園

馬跑泉水上公園馬跑泉水上公園位於麥積城區馬跑泉路中段。公園總面積120畝,其中水域面積56畝。公園主體由翠屏山假山、敬德勒馬雕塑、人工湖、游娛園、園中園、和旅遊餐飲購物服務一條街幾部分組成。園內花草遍地綠樹成蔭,水榭亭台、湖光水色相映成輝。無論漫步林蔭還是湖邊垂釣,無論娛樂遊藝還是泛舟湖上,都能獲得最大的旅遊感受。

麥積山國家森林公園位於麥積區麥積鄉麥積山後溝壑之中,是隸屬於小隴山林業實驗局,以林科培植與研究。旅遊度假、餐飲住宿為一體的綜合性森林公園。全園占地372公頃,分森林區生態區、自然保護區和植物園。園門到後園瀑布全長4公里,沿溪而上依次有馴鹿姑娘、神農嘗百草、牡丹仙子、天女散花等雕塑和鹿園、牡丹園、水榭魚池、飛虹橋。東北部建有問津亭、攬勝亭,西南建有聞濤亭、映松亭。後園飛瀑流泉,小橋流水之間沿溪就勢建成級仿木別墅型賓館—一怡馨園。園內有高、中、低床位120多張,餐廳可供200人同時就餐。置身園中享受自然,真可謂“人在畫中行,畫在景邊生”。

甘肅省縣級以上行政區劃

| 地級市、自治州 | 市轄區、縣級市、縣、自治縣 |

| 蘭州市 | 城關區| 七里河區| 西固區| 安寧區| 紅古區| 永登縣| 皋蘭縣| 榆中縣 |

| 嘉峪關市 | |

| 金昌市 | 金川區| 永昌縣 |

| 白銀市 | 白銀區| 平川區| 靖遠縣| 會寧縣| 景泰縣 |

| 天水市 | 秦州區| 麥積區| 清水縣| 秦安縣| 甘谷縣| 武山縣| 張家川回族自治縣 |

| 武威市 | 涼州區| 民勤縣| 古浪縣| 天祝藏族自治縣 |

| 酒泉市 | 肅州區| 玉門市| 敦煌市| 金塔縣| 瓜州縣| 肅北蒙古族自治縣| 阿克塞哈薩克族自治縣 |

| 張掖市 | 甘州區| 民樂縣| 臨澤縣| 高台縣| 山丹縣| 肅南裕固族自治縣 |

| 慶陽市 | 西峰區| 慶城縣| 環縣| 華池縣| 合水縣| 正寧縣| 寧縣| 鎮原縣 |

| 平涼市 | 崆峒區| 涇川縣| 靈台縣| 崇信縣| 華亭縣| 莊浪縣| 靜寧縣 |

| 定西市 | 安定區| 通渭縣| 臨洮縣| 漳縣| 岷縣| 渭源縣| 隴西縣 |

| 隴南市 | 武都區| 成縣| 宕昌縣| 康縣| 文縣| 西和縣| 禮縣| 兩當縣| 徽縣 |

| 臨夏回族自治州 | 臨夏市| 臨夏縣| 康樂縣| 永靖縣| 廣河縣| 和政縣| 東鄉族自治縣| 積石山保全族東鄉族撒拉族自治縣 |

| 甘南藏族自治州 | 合作市| 臨潭縣| 卓尼縣| 舟曲縣| 迭部縣| 瑪曲縣| 碌曲縣| 夏河縣 |

| (參見:甘肅省行政區劃、中華人民共和國行政區劃) | |