職業生涯

赫爾穆斯·約翰內斯·毛奇

赫爾穆斯·約翰內斯·毛奇1880年任老毛奇副官。1891年起先後任德皇威廉二世侍從武官、王牌師師長、德軍軍需總監等職。1906年任德軍總參謀長。他聲稱自己一生的工作都是為了準備發動世界性的戰爭。

58歲的小毛奇一當上德軍總參謀長,便加緊了戰爭準備。在制定德軍新的作戰計畫時,他基本上繼承了其前任施利芬的方案,那就是集中主力於西線,先用6~8周的時間擊潰法軍,然後揮師向東打敗俄軍,在幾個月內結束戰爭。然而,生性多疑、性情憂悒的小毛奇既擔心西線左翼的力量過於薄弱,不能抵擋法軍,又害怕東線的防守兵力太單薄,抵擋不了俄軍。因此,從1908年起,他對施利芬計畫進行了調整,削弱西線右翼而增強左翼,企圖使右翼主力部隊在戰爭爆發後能夠以最快的速度侵入法境,第39天攻陷巴黎,迅速結束西線的戰鬥。

為打好這場計畫中的速決戰,小毛奇在提高德軍進攻能力上頗費了一番心血。他尤其重視鐵路網的建設並將其全部納入軍事軌道。他把軍事院校畢業生中“腦子最靈活的”人派往鐵路部門,每條線路由一名參謀負責。他甚至命令,不經總參謀部的批准,不得鋪設或改變任何線路。在小毛奇的大力促動下,德國鐵路網的建設獲得高速發

小毛奇是普法戰爭中的老將老毛奇的侄兒(圖片為老毛奇)

小毛奇是普法戰爭中的老將老毛奇的侄兒(圖片為老毛奇)經過8年的苦心經營,到1914年5月,小毛奇認為戰爭的全部準備工作已經完成。6月1日,他按捺不住自己的急切心情,公開發出了戰爭的叫囂:“我們已經準備就緒,戰爭對我們是越快越好!”

6月28日,19歲的塞爾維亞青年普林西波將奧匈帝國皇儲斐迪南射殺,點燃了第一次世界大戰的導火索。正當兩大帝國主義軍事集團精心玩弄外交手腕,互相轉嫁挑動戰爭的罪責時,小毛奇忍耐不下去了,他赤裸裸地聲稱:“什麼侵略者的責任問題,全是庸人之見……只要勝利就師出有名。”8月1日,德皇正式頒發總動員令,啟動“施利芬-小毛奇計畫”。

戰爭初期,西線德軍以右翼為主攻方向,越過德比邊境,先後占領列日要塞、比利時首都布魯塞爾和那慕爾要塞,直逼法比邊境。8月21~25日,德法兩軍主力在法國邊境地區展開激烈戰鬥,結果德軍取勝,法軍主力被迫全線撤退。

初戰告捷,高傲的小毛奇愈加狂妄。然而有些跡象卻令小毛奇疑惑不解,例如被俘虜的法軍人數很少,法軍也沒有出現通常所見的那種潰退和無組織後撤現象。他開始為德軍的長驅直入和各集團軍之間出現的缺口感到擔憂。然而,小毛奇既沒有親自到前線去調查,也沒有採取有力的措施,只是呆在遠離前線的指揮部里一籌莫展。

果然,法軍及協同法軍作戰的英軍於9月4日撤過馬恩河,占領有利地形,伺機反攻。翌日,英法聯軍以108萬人的兵力實施全線反攻,趁小毛奇猶豫不習、各集團軍自行其是之機,迅速形成夾擊德軍第2集團軍右翼、包圍第1集團軍的態勢。在這種情況下,各集團軍只好自行撤過馬恩河。小毛奇失去了對部隊的控制,無奈之中只好下達各集團軍北撤的命令。馬恩河戰役的失敗,不僅使“施利芬-小毛奇計畫”化為泡影,也宣告了德軍速決戰的破產。9月11日,小毛奇向德皇報告:“陛下,我們輸掉了這場戰爭。”3天后,他被撤職。1916年6月18日,一戰尚未結束,這位狂熱的軍國主義分子便抑鬱而死。

參戰馬恩河戰役

1906年小毛奇接替了史利芬的職位。他在對史利芬計畫作了深入研究後得出結論:這個計畫是無法實現的。但是他最終也沒有提出新的思路而是僅僅對原計畫作了以下修改:首先縮小了右翼“轉門”的半徑,然後他改變了右翼的行軍路線,繞開中立的荷蘭。他希望通過這一改動能在分秒必爭的階段減少一個可能帶來麻煩的對手。這樣

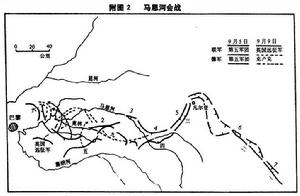

馬恩河戰役作戰圖

馬恩河戰役作戰圖左翼的進攻十分順利,英法聯軍在德軍的攻勢下節節敗退,最後停留在馬恩河南岸,法第九集團軍在哪裡轉入陣地防守。1914年9月,為了能及時到達前線,德右翼第五集團軍離開了預定向南的線路,徑直前往巴黎。當他們來到巴黎和凡爾登之間時,他們的側翼毫無保留地暴露在了英軍部隊的正前方。

法軍發現這個天賜良機後,立即著手組織反擊。同時,坐鎮後方的小毛奇也得知了這一狀況,他立即下令第一第二集團軍轉入防守,第三第四集團軍向南配合第六集團軍攻擊凡爾登南部的法軍。然而第一集團軍的指揮官克魯克將軍無視總參謀部的命令,繼續向南前進。與此同時,法軍指揮官霞飛將軍組織法軍和英第38集團軍從三個方向上發起反攻:法第五第六集團軍協同英軍全力反擊德第一第二集團軍,這是整場反擊的重點。法第九和第四集團軍牽制住前來增援的德第三第四集團軍。法第三集團軍在凡爾登以西機動。此時,在前線上,協約國已經部署了66個師的1.082.000士兵,對抗德軍51個師1.485.000名士兵。但是在一些重要據點,協約國的兵力達到了德軍的兩倍。

9月5日,德第一軍和法第六軍在前線相遇,巴黎緊急動員了1200輛計程車將六千餘士兵送往前線增援,次日法第五軍突破德軍陣地,插入德軍之間的空白地帶。9月8日協約國軍重新在馬恩河附近集結,克魯克將軍終於意識到自己的危險處境,下令重新撤回到馬恩河北岸。但此時德第一第二軍之間出現了40公里左右的空白地帶,第一軍面臨被包圍的危險,而第二軍的側翼也因此失去了保護。9月9日克魯克將軍下令第一第二軍同時撤退。

此時,雖然德軍在整條戰線上占有優勢,但是第一第二軍的形勢不容樂觀,克魯克不僅無法速戰速決,反而有被圍殲的危險,而且損失已經不容忽視。考慮到如果不能保證右翼的強大兵力,史利芬計畫將無法實施,小毛奇決定全軍後撤80公里。至此,德軍整體攻勢被阻斷,長達200公里的陣線後撤了60公里後占領了亞眠,轉入防守。馬恩河一戰,協約國傷亡300.000,同盟國傷亡250.000。此後德軍再次嘗試從西向東包圍法軍,但是遭到頑強抵抗,戰線迅速向西延長,史稱“奔向海邊的運動戰”。運動戰很快轉為陣地戰,德軍速勝的計畫落空,史利芬計畫宣告失敗。大部分人將史利芬計畫的失敗歸咎於小毛奇對原計畫的擅自修改,雖然小毛奇對計畫失敗確有責任,但是責任並不在此。

史利芬預見了這次大戰,但是卻沒有預見武器的革命。在克勞塞維奇和史利芬的年代,人們完全無法想像在一戰中著名的“馬克沁機槍”這類速射火器。在1870-71年普法戰爭中平均每支步槍配發200發子彈,但是在最初的6個月裡,平均只有其中的56發子彈被使用。然而到了1914年,每支步槍配發的280發子彈在開戰的幾星期里就用盡。同樣的,當年北德意志聯盟和拿破崙三世作戰時用了大約1.584門大炮,而當史利芬的右翼出發時,攜帶的火炮將近8000門,這些火炮比當年的更大更重,而且火力更為強大。1870年時,士兵們在每次戰鬥後只需將火炮略作維修就能繼續使用,然而到了一戰時,一旦火炮被炮彈擊中,就立刻成了一堆廢鐵。因此每次作戰後,對後勤補給的需求相當大。而部隊在行軍時,又需要大量的馬匹來拖動這些物資,可是一匹馬每天要吃掉相當於10名士兵的一伙食……僅僅是飼料的需求量就同比增長了50%。

赫爾穆斯·約翰內斯·毛奇指揮馬恩河戰役

赫爾穆斯·約翰內斯·毛奇指揮馬恩河戰役再回頭看看剩下的那300-400公里的鐵路,它們的狀況也好不到哪裡去。大部分線路都缺少通訊設備。後勤和管理上也相當混亂,人們做的只不過是把物資裝上車送出去。很快鐵路系統也陷入混亂:由於缺少通訊設施,前線的指揮官不知道自己所需的物資什麼時候能夠送達甚至不知道是否已經送出,當他們等得喪失信心的時候,就派遣士兵去鐵軌上“搶劫”,攔下經過的火車並將物資占為己有。由於裝卸物資耗時太久,還占用大量人力,部隊收到物資以後經常直接把車皮當作倉庫,沒過多久,後方能用的車皮就越來越少了。

為了及時到達巴黎,部隊前進的方向一直在改變,尤其是最右翼,因此運送物資的列車經常無法在原定目的地找到需要他們的部隊。這種情況下他們只能在鐵路上來回徘徊,直到得到新的訊息或者被其他部隊劫走。

在戰爭初期,很多鐵路設施如橋樑隧道等就被當地軍隊和居民破壞,德國不僅派遣工程部隊全力搶修,連國內的工業企業也被調到當地協助,但是修復的速度還是比不上破壞的速度。到馬恩河戰役開始時,被破壞的43處鐵路設施只有3處修復,而鐵路終點站推進的速度也比部隊前進的速度要慢。鐵路終點站是部隊能夠得到補給的最近地點,因此終點站和部隊的距離不能太遠。但是實際情況卻是::

日期離終點站的距離(英里)

| 第一集團軍 22.August40 24.August70 26.August80 29.August65 30.August40 4.September85 5.September60 | 第二集團軍 23.August22 25.August20 30.August30 2.September95 4.September105 |

前線的部隊來不及停止前進等待補給到位,後方也無法將物資及時送到前線。二戰閃電戰的成功證明史利芬計畫本身沒有犯錯,但是在20世紀初期是無法實現的,早到拿破崙時期或者晚到二戰,運輸系統能夠滿足戰爭損耗,但是在史利芬的年代,這是個不可能的任務。

另一個問題就是,史利芬毫無疑問是一位傑出的軍事理論家,但也僅僅如此。他畢生專注于軍事而從不關心政治。因此在作戰計畫中為了儘快將部隊送往前線而完全無視對荷比兩國中立性的侵犯可能將英國帶入戰爭的可能性,給日後的實施造成了困擾,影響了速勝這一重中之重。

另一方面,他的繼任者小毛奇擔心左翼無法抵抗法軍攻勢,同時為了緩解右翼部隊行進和補給的壓力而將左右翼兵力分配從1:7改為1:3,這使得右翼部隊在數量上的優勢也大打折扣。

但是即使這樣也很難說,小毛奇必須為史利芬計畫的失利負責。如果一切如同史利芬所計畫的那樣進行,那么最大的可能性就是,1914年9月5日,馬恩河的德軍陣地空無一人,大部隊仍在遙遠的北方精疲力盡地趕路。然而此後小毛奇將部分右翼部隊調往東線參與對俄作戰的安排對史利芬計畫是致命的。經歷了這一系列的削弱後,西線速勝的希望離德軍越來越遠。德國最終還是如同宿命一般陷入了兩線作戰的噩夢,最終由於和協約國在資源和殖民地數量上的劣勢戰敗。

個人評價

一、德皇威廉二世指派小毛奇接任參謀總長,如果只是基於年青時期的朋友,而沒有考量到他的才能與軍事素養,那麼就是過於濫情與草率。就後世史家及軍事戰略學者所評,小毛奇除了蒙其叔父老毛奇的福蔭外,他長年在德皇身邊,倍受重視,深體德皇之意。且他與皇親國戚的關係非常融洽,獲得德皇的信任與王公大臣們的喜愛,他自知難以擔任此重任,但德皇卻當面應允“戰時我會代而行之”的話語。在不諳軍事之下,史利芬計畫就是他的救急仙丹,以不變應萬變。

馬恩河戰役相關影視

馬恩河戰役相關影視三、普法戰爭後,毛奇率兵入巴黎城,迫法國割讓亞洛兩州,種下德法世仇;期間法主動親近俄國,兩國關係緊密,共同的敵人就是德國,史利芬認為日耳曼必須兩方面同時作戰,他認為只有實施內線作戰與國內雄厚的經濟實力,可以迅速的機動與戰力擊敗法、俄。他的作戰關鍵就是“東守西攻”,因為法國是危害最大的敵人,而俄國國力雖強,但可藉地障予以拖緩,這是處在強鄰與地緣居中不利態勢下的戰略作為,史利芬的傑作,純就軍事言,堪稱完美,但1914年的變化與1905年相較,可以說完全不一樣,三國協約已經形成,法國的民心士氣及英國的從中撥弄,怎可純就軍事戰略來考量的,況且,俄國的“巴爾幹聯盟”主要的就是要排除日耳曼族的高漲,這些可能是史利芬生前無法預料,而小毛奇也未加重視的事。

四、小毛奇修改了史利芬計畫,從西線兵力部署的7:1改為3:1,就隱然有維護皇太子及王公大臣們作戰勝利的考量,小毛奇是否能體會史利芬計畫的精髓,後人不知道,如果以德軍的機動戰力,縱然是3:1,應該可以達成從右翼攻略法國的目的,(這可以從魯登道夫攻略列日要塞證明),但錯在抽調兵力到東線(事實上,兩個軍也沒有到達),及皇太子及王公大臣們完全不明瞭史利芬計畫的旨趣,要他們拒守誘敵,他們卻要加強兵力,主動發動攻勢,搶占戰功,完全破壞了作戰計畫的精神,小毛奇在無法瞭解前線及緊韁統制下,指揮官不解參謀本部,上下無法通聯,戰機盡失,一錯再錯。