戰爭背景

在德軍南方集團軍群編成內行動的羅馬尼亞第4集團軍(司令為N.丘佩爾克將軍)進至黑海西北地區後,企圖從行進間奪取蘇軍黑海艦隊重要基地敖德薩。蘇軍獨立濱海集團軍(司令為G.P.索夫羅諾夫中將,10月5日起為I.Y.彼得羅夫少將)和黑海艦隊部分兵力奉命堅守敖德薩,以保障南方面軍和西南方面軍得到海上支援和補給。

戰爭簡介

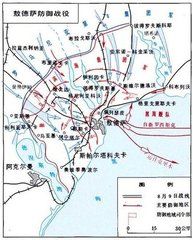

敖德薩防禦戰役作戰圖

敖德薩防禦戰役作戰圖戰爭過程

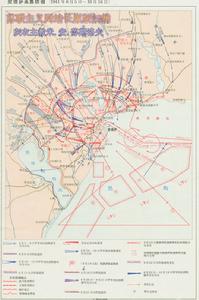

敖德薩防禦戰役作戰圖

敖德薩防禦戰役作戰圖二戰中,羅馬尼亞軍隊作為德軍的僕從,大部分時間充當跑龍套的角色。而在1941年夏秋之際敖德薩戰役中,羅馬尼亞軍隊充當了軸心國一方的進攻主力。這次戰役成為羅軍在二戰史上的最強一擊。

1940年,羅馬尼亞軍官安東尼斯庫發動政變,建立了獨裁政權。同年10月,羅馬尼亞加入軸心國陣營,後來作為德軍的僕從軍,一同參與侵略蘇聯。羅馬尼亞先後派遣22個師投入東線作戰,在兵力上遠勝過其他僕從國如匈牙利、保加利亞甚至三國軸心之一的義大利。蘇德戰爭初期的敖德薩戰役就是以羅軍為主進行的一次攻堅戰,它是羅馬尼亞軍隊在東線發動的最強的一次進攻。1941年7月27日,希特勒授予安東尼斯庫陸軍元帥軍銜,並要求羅馬尼亞軍隊在德軍支援下攻占蘇聯黑海港口城市敖德薩(Odessa),切斷蘇聯通過敖德薩從黑海向烏克蘭輸送兵力和物資的渠道,同時也方便德軍抽出兵力進犯蘇聯腹地。

敖德薩防禦戰役相關書籍

敖德薩防禦戰役相關書籍面對嚴峻形勢,蘇軍大本營下令組建敖德薩防區,統轄紅軍獨立濱海集團軍、黑海艦隊敖德薩基地和民兵部隊,圍繞敖德薩市區修築了由戰壕、碉堡和反坦克炮陣地組成的三道防線。外圍防線距市區25-30公里,全長80公里;中層防線距市區6-8公里,全長30公里;最後的防線即敖德薩市區。蘇軍投入防禦兵力為第25和第95步兵師、第9騎兵師、第421海軍步兵旅(由黑海艦隊水兵組成)、第54步兵團及1個內務團,總共3.5萬人,配以240門火炮和111架飛機。

蘇軍空襲剛過,步兵高喊著“烏拉”潮水般撲來

8日,羅軍發起總攻。14日,羅軍第1騎兵旅突破外圍防線,孤軍深入至亞歷山德羅夫卡(Alexandrovka)鎮,原地轉入防禦,等待後續跟進的羅軍第1裝甲師。下午,隨著遠處傳來隆隆的螺鏇槳聲,很快天空中出現了數架被喻為“黑色死神”的蘇軍“伊爾-2”強擊機。它們噴吐著火舌撲向地面,一排排彈雨過後,羅軍人仰馬翻,一些受傷後倒地的戰馬苦苦掙扎,發出聲嘶力竭的哀嚎。

空襲剛過,四面八方就湧出難以計數的蘇軍士兵,他們口中高喊著“烏拉!”潮水般撲向羅軍。雙方隨即展開了一場中世紀般的搏殺:羅軍騎兵抽出鋒利的馬刀,策馬出擊;蘇軍步兵排著整齊的佇列,步槍上好了雪亮的刺刀,殺向羅軍騎兵。一時間,小鎮裡殺聲震天。戰至下午,羅軍第1裝甲師趕到,羅軍才擋住蘇軍的反擊。隨後幾天,羅軍不斷進攻,不久占領了敖德薩城外的蓄水池,切斷了市內水源,使敖德薩軍民只能依靠海運的淡水維持生命。

18日黎明,羅軍2個步兵團以1個坦克團為先導向敖德薩外圍防線的米哈伊洛夫卡鎮發起進攻。羅軍坦克剛剛前進不久,對面陣地上就閃起一道道光暈,蘇軍密集的反坦克炮火像雨點般襲來。轉眼間羅軍20餘輛捷克制35(t)輕型坦克便被接連命中,坦克團團長當即斃命。失去坦克支援的2個羅軍步兵團仍然拚死衝鋒,殺進鎮裡,戰鬥異常慘烈,包括2個團長在內的半數羅軍軍官陣亡。當日夜,羅軍終於徹底控制該鎮。24日,羅軍全面突破了蘇軍外圍防線,敖德薩市區已進入羅軍重炮射程之內。

空襲切斷蘇軍補給,戰鬥從外圍逼近市區

28日晨,隨著隆隆炮聲,羅軍打響了對蘇軍中層防線的進攻戰。蘇軍頑強抵抗,敖德薩市內,拖拉機廠工人配合蘇軍為拖拉機安裝45毫米反坦克炮,改裝成簡易坦克投入戰鬥;戰場上,蘇軍反坦克炮手,面對駛近的羅軍坦克,無一後撤,連續開炮直至戰死炮位。13日,為打破僵局,羅軍集中了兩個師再度發起強攻,突然遭遇大量蘇軍抵抗,全天僅推進300米,打頭陣的一個步兵師傷亡巨大,不得不撤出戰鬥,由其他部隊頂替。後據情報顯示,原來蘇軍剛從黑海將1個步兵師約12600人運抵敖德薩防線。

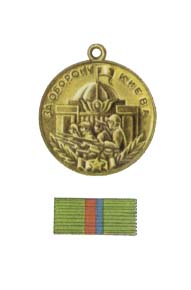

敖德薩防禦戰役功勳章

敖德薩防禦戰役功勳章9月21日,羅軍終於突破了蘇軍中層防線,羅軍第7騎兵旅一部突入了敖德薩東部市區,跟進的羅軍炮兵立即對敖德薩港口進行封鎖射擊,致使蘇聯海軍運送補給的艦隻無法出入港口。

蘇軍戰鬥到最後一個排

被逼上絕路的蘇軍在9月22日發動了整個戰役中規模最大的一次反擊,出動了駐防市內的2個步兵師,並從海上登入1個團的海軍陸戰隊進行配合。進攻發起前,蘇軍在羅軍第7騎兵旅後方空降了一個小分隊,他們襲擊了一個羅軍團指揮部,並四處活動,造成大部隊空降的假象。羅軍一時驚慌失措,竟然主動後撤了6公里。

蘇軍短暫的勝利只換回了不到10天的平靜。羅軍很快重新集結力量在部分德軍配合下,掃清了市區外圍的防禦工事,左右翼集群合成了一個包圍圈,並逐漸壓縮,不少部隊攻入市區,羅軍的炮火開始日夜不停地轟擊敖德薩市區的每寸土地。

10月12日,羅軍拼湊了所有兵力,向敖德薩市區內蘇軍發起了最後的總攻。市區內蘇聯紅軍餘部在市民的支持下,與侵略者進行了最後的戰鬥。每一棟建築、每一間屋子都成了殘酷的戰場。又經歷了幾天激烈的戰鬥後,還在蘇軍手中的只剩下了敖德薩港口。16日,隨著港口外最後一艘蘇軍驅逐艦駛離,防守蘇軍失去了最後的炮火掩護,但僅剩的一個排的蘇軍仍在一個港口要塞里阻擊著羅軍。這些敖德薩最後的保衛者為蘇維埃祖國盡完了最後的義務,下午4點,在重炮的轟擊下,要塞被徹底摧毀。當夜,羅軍攻陷整個敖德薩市。

代價昂貴的最強一擊

從1941年8月8日至10月16日的敖德薩戰役最後以羅軍的勝利告終。德軍藉此切斷了蘇軍從黑海通向烏克蘭的運輸線,並順利地控制了整個烏克蘭。羅馬尼亞軍隊在這次戰役中付出了慘重的代價,傷亡8.1萬人(其中17729人陣亡),失蹤11471人(多數被俘)。蘇軍在敖德薩戰役中傷亡4.1萬(其中陣亡16578人)。

戰爭結果

在敖德薩防禦中,蘇軍以縱深梯次配置的工事配系、良好的陸海軍協同與軍民合作,遲滯羅軍達73天。據德軍資料,羅軍損失10萬餘人。

戰爭人物

希特勒

希特勒1919年加入德意志工人黨(次年改名為德意志民族社會主義工人黨,簡稱納粹黨),1921年成為該黨黨魁。1923年在慕尼黑髮動啤酒店暴動失敗,被捕入獄。在獄中寫《我的奮鬥》,鼓吹反動種族論,主張為德意志這一“主宰民族”以武力奪取“生存空間”,仇視共產主義。他命令黨衛軍頭子H.希姆萊在歐洲建立起許多集中營,在德軍占領區及德國本土有約450~550萬猶太人在他的指使下被殺,其他各族人民死於其屠刀下的不計其數。1942~1943年史達林格勒戰役後德軍節節敗退。1944年7月20日遇刺,但僅受輕傷。1944年9月,盟軍攻入德國本土,希特勒在第三帝國的末日裡,仍起用納粹官員任軍事要職,嚴禁軍隊投降,下令實行焦土政策。1945年4月29日,在總理府地下避彈室與E.布勞恩舉行婚禮,次日兩人同時自殺身亡。除《我的奮鬥》外,其部分檔案1961年以《希特勒的第二本書》為題出版。

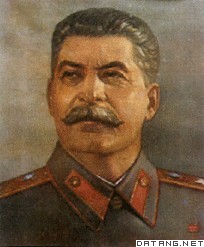

史達林(1879~1953)

史達林(1879~1953)早期革命活動1879年12月21日,出生於南高加索梯弗里斯(1936年改名提比里西)州哥里城的鞋匠家庭。1953年3月5日卒於莫斯科。喬治亞人。1898年加入俄國社會民主工黨。支持布爾什維克。俄國1905年革命時期為高加索地區革命領導人。1905年12月出席布爾什維克黨第一次代表會議,首次會見V.I.列寧。1902年4月~1913年3月間,他先後7次被捕,6次流放。1912年1月在黨的第六次代表會議上被選為中央委員。1912年春,負責創辦《真理報》,9月任《真理報》主編。1912年底至1913年初撰寫了《馬克思主義和民族問題》,闡明馬克思主義關於民族問題的理論和綱領,得到列寧很高評價。1913年7月~1917年3月又被流放到西伯利亞。

戰爭後期,史達林在蘇、美、英三國首腦舉行的德黑蘭會議、雅爾達會議和波茨坦會議上進行必要的鬥爭和妥協,達成有利於反法西斯戰爭勝利的協定,同時,在涉及處理其他國家事務時,表現出某種大國沙文主義傾向。第二次世界大戰結束以後,史達林領導蘇聯人民恢復和發展國民經濟,對各國人民反對帝國主義、殖民主義和保衛世界和平的鬥爭,對鞏固和發展國際共產主義運動的團結,作出了有益的貢獻。1952年發表《蘇聯社會主義經濟問題》,論述經濟規律的客觀性,表述壟斷資本主義以及社會主義的基本經濟規律,提出社會主義過渡到共產主義的基本條件,等等。實踐表明,他的關於社會主義建設的一些理論觀點和方法是有缺陷以至錯誤的。史達林對蘇聯的革命和建設事業,對國際共產主義運動的發展有不可磨滅的貢獻,同時,也犯有若干嚴重的錯誤,世界各國對他持有許多不同的以至相反的評價。