疾病描述

賴氏綜合症

賴氏綜合症流行病學

賴氏綜合症

賴氏綜合症賴氏綜合症是急性進行性腦病,沒有查到較全面的相關發病率統計學資料本病嬰兒及青少年多見,男女均可患病,性別無明顯差異。文獻報導病死率高達50~100%美國18歲以下人群發病率為0.1/10萬~0.88/10萬,不同地區亦有差別,部分地區發病率曾高達2.4/10萬~8.4/10萬。20世紀60年代以來,美國疾病控制中心(CDC)登記病例數達3000例以上,病死率達26%~42%。從1967年到1973年,年報告病例數為11~83。在1974~1983年,報告病例明顯增加,其中僅1979~1980年就達555例。

1998~2008年,國外統計本病徵的發病率已有逐年銳減之勢。

賴氏綜合症

賴氏綜合症10年前本病徵作為美國小兒十大死因之一,每年有250~500病例,至1988年僅20例。發病減少有兩個因素:①在流感和水痘等病毒感染期間已不用或少用阿司匹林;②隨著科技進步,以往難以診斷的遺傳代謝病得到確診者日益增多,其中不少在臨床上酷似本病徵者以往被誤為本病徵,現已能確切地加以鑑別。有學者對以往診斷為本病徵者,按標準篩查,其中符合者僅有一部分。可見遺傳代謝性疾病診斷率的提高是本病徵發病率下降的一個主要原因。發病人數逐漸下降,病死率也下降至10%~20%,目前Reye綜合徵已經十分罕見。近年來RS在澳大利亞和紐西蘭等國也幾乎消失。中國自1973年以來,廣州、上海、福建、貴州、北京、湖南等地均有RS的報導,已報導200餘例,其中約100例經屍檢證實。與歐美RS的臨床特點不同,中國報告的RS患兒不一定有病毒感染病史,與阿司匹林的套用也無明顯相關。

病因

賴氏綜合症

賴氏綜合症1.感染病前常見病毒感染,表現為呼吸道或消化道症狀。致病原可能是流感病毒、水痘、副流感、腸道病毒、E-B病毒等。但至今尚沒有證據認為本病是由於病毒的直接感染所致。

2.藥物有較多的證據(如流行病學)認為,病兒在病毒感染時服用水楊酸鹽(阿司匹林)者,以後發生本病的可能性大。現已證實它對線粒體有多方面的抑制作用。近年來在英、美等國家減少或停止套用水楊酸以後,本病的發生率已有所下降。此外,抗癲癇藥物丙戊酸也可引起與瑞氏綜合徵相同的症狀。最近有報導Reye綜合徵通常在患流感或水痘之後發生,倘若服用阿司匹林則發病率明顯增加,兩者有顯著的相關性。美國亞特蘭大流行控制中心已將與在水痘和流感時口服阿司匹林後引起的與Reye綜合徵同樣的表現稱之為“阿司匹林綜合徵”。美國阿司匹林製藥公司和阿司匹林基本會於1985年起已在阿司匹林藥瓶上貼上了關於患流感或水痘兒童服用前需經醫師同意的警告標籤,並刪去流感作為阿司匹林適應證的字樣。

3.毒素黃麴黴素、有機磷與有機氧等殺蟲劑、污垢劑等污染食物或與其接觸後,可出現與本病相同症狀。

4.遺傳代謝病一部分患兒有家族史。有些先天性代謝異常可引起瑞氏綜合徵的表現,有時稱為瑞氏樣綜合徵(Reye-likesyndrome),例如全身性肉鹼缺乏症,肝臟酶的功能損害與尿毒循環中的鳥氨酸轉氨甲醯酶(OTC)及氨甲醯磷酸合成酶(CPS)缺乏引起的高氨血症等。隨著遺傳學技術的進步,將有更多的瑞氏綜合徵得出遺傳代謝病的特異性診斷。

上述各種原因還要通過身體內在的易感性方可發病。Lassick等認為,本病徵是由腫瘤壞死因子(TNF)的過度釋放所引起。現知TNF系由因病毒感染、內毒素及吞噬細胞增多所激活的巨噬細胞所釋放,採用非激素性抗炎症藥物可使巨噬細胞釋放出過高濃度的TNF。動脈實驗提示幼年動物對TNF顯得更為敏感,由此引起一種假說,即一些經阿司匹林治療的特定年幼病兒中可使TNF釋放增加從而導致Reye綜合徵的發生。

發病機制

賴氏綜合症

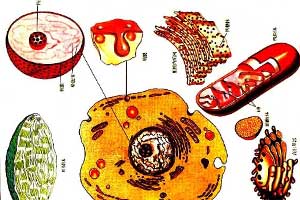

賴氏綜合症1.病毒感染易感個體因病毒感染造成線粒體功能障礙,多認為是本病主要的發病機制血清學檢查發現與23種不同的先驅病毒感染有關常見的有流感病毒B型、A型水痘-帶狀皰疹病毒;少見的有腺病毒,柯薩奇病毒,EB病毒,風疹麻疹、天花脊髓灰質炎病毒等。

2.接觸線粒體毒素包括藥物(水楊酸鹽)化學製劑(殺蟲劑除草劑)黃麴黴毒素和毒性植物(肝毒性蘑菇)有報導認為在感染症狀時期兒童所用的水楊酸製劑與發病密切有關。

3.潛在的代謝性紊亂尿素循環酶活性水平低者患病危險高。流行病學發現許多賴氏綜合徵患兒有先天性代謝缺陷;氨、有機酸病尿素循環障礙、碳水化合物代謝紊亂及脂肪酸氧化缺陷可導致與Reye綜合徵相似的臨床症狀

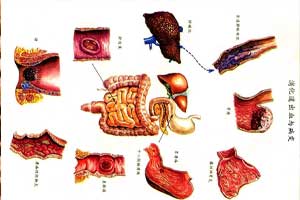

主要的組織學特點為星形細胞腫脹神經元脫失、腦水腫,但無炎症跡象。細胞線粒體腫脹、多形變、糖原耗竭。肝臟線粒體功能紊亂致高血氨症,後者造成星形細胞腫脹、腦水腫和顱內壓增高,Manz及Colon曾觀察了5例急性患者,均有顯著的腦水腫,其中3例合併腦疝。皮質基底節、間腦及腦幹有急性多灶性或彌散性缺血性變或壞死常呈層性分布2例有小出血性梗死灶和微出血均無急性炎性細胞浸潤。

Partin(1987)為3例患者在急性期施行顱骨切開減壓術以及在恢復期取腦活檢觀察見急性期時神經元線粒體呈多形性改變。急性期見髓鞘廣泛性空泡形成。此外,可見一些非特異性的改變如晶體樣及纖維樣內包涵體以及神經元內有脂褐質肝臟腫大,肝細胞內脂肪空泡化;腎臟水腫遠曲小管脂肪變性在死亡的病例中常見肝壞死。

臨床表現

賴氏綜合症

賴氏綜合症

賴氏綜合症1.前驅症狀發病開始常有發熱、咳嗽、流涕咽痛等上呼吸道感染症狀或有消化道症狀。當這些症好轉或持續幾天后患者突然出現病情惡化。發生頑固性嘔吐或吐出咖啡樣胃內容物,並可伴有或少尿或無尿以及心律失常等症狀。

2.神經症狀上述前驅症狀後數天或2~3周(平均3~5天)病兒很快出現精神異常和意識障礙如躁動不安、多動或嗜睡、木僵、譫妄便很快轉入昏迷有的可出現持續的痙攣發作抗癲痛藥物常不能控制一般呈曲肘握拳伸腿的特殊姿勢。也可出現手足抽搐樣發作或破傷風樣痙攣發作隨著昏迷程度的加深病兒可出現去大腦強直狀態神經系統檢查可有腦膜刺激症錐體束征和其他局限性神經功能障礙的臨床表現。此時由於腦水腫進一步加重,可引起廣泛性的腦細胞壞死或腦疝的發生。

3.其他症狀由於本病是多臟器受累,因此臨床表現也是多樣的如肝臟脂肪浸潤可使肝臟腫大肝脾功能明顯障礙心肌受損可出現心律失常,心功能衰竭;腎臟受損可出現少尿、無尿。晚期患者可因廣泛性腦損害或腦疝發生而致呼吸不規則。患者常於出現神經症狀後1~2天內死亡其病死率高達50~100%,如能及時診斷與治療,可使其病死率有所下降。存活的患兒常有明顯的智力障礙,癲癇和偏癱等後遺症。

Hurwitz將本病的發展過程分為0~V期:

0期:患者清醒病史和實驗室發現符合本綜合徵臨床無症狀。

Ⅰ期:嘔吐嗜睡昏睡。

Ⅱ期:不安激越、定向力障礙譫妄、過度換氣、瞳孔擴大腱反射亢進巴彬斯基陽性。

Ⅲ期:反應遲鈍昏迷、去皮質強直對傷害性刺激無適當反應

Ⅳ期:深昏迷去大腦強直、瞳孔散大固定、前庭眼反射消失。

Ⅴ期:驚厥遲緩性癱瘓、深反射消失、瞳孔反射消失呼吸停止。

併發症:本病是多臟器受累臨床表現多樣。如肝臟腫大肝脾功能障礙心律失常心功能衰竭少尿無尿等。晚期患者腦損害嚴重或導致腦疝形成可發生呼吸功能衰竭。

疾病診斷

賴氏綜合症

賴氏綜合症鑑別診斷:

賴氏綜合徵需注意和其他類型腦病、顱內腫瘤、病毒性腦炎、腦膜炎及硬膜下血腫鑑別

疾病檢查

實驗室檢查:

1.血常規白細胞總數增高中性增多;凝血酶原時間延長

2.血清谷丙轉氨酶、穀草轉氨酶及門冬轉氨酶均增高;血氨、尿素氮增高;血糖降低

3.尿中有蛋白及紅細胞

4.腦脊液壓力增高,細胞及蛋白含量正常糖低

其它輔助檢查:

1.昏迷時腦電圖顯示彌散性慢波。

2.CT可示腦水腫或正常

相關檢查:乳酸、尿素、氨、腦脊液壓力

疾病治療

賴氏綜合症

賴氏綜合症迄今對RS的治療尚乏特效療法,應採取綜合措施,主要靠加強護理和對症處理。本病徵的治療重點是搶救腦病和肝功能衰竭,與一般降顱壓、保肝治療措施相同,但不能用尿素降顱壓。以病情監護以及重點是糾正代謝紊亂,維持內環境穩定、控制腦水腫和降顱內壓、控制驚厥、控制低血糖、凝血障礙和加強護理等對症治療為主。補充左鏇肉鹼可能有一定益處。

1.糾正代謝紊亂在一般支持療法中,糾正營養不良、貧血和電解質紊亂。

(1)糾正低血糖:低血糖必須及時糾正,靜脈補入10%~20%葡萄糖,每天入量約1200~1600ml/m2,使血糖達200~300mg/dl。當血糖達到稍高於正常水平時,可加用胰島素以減少游離脂肪酸。於葡萄糖補液中加入胰島素(每4克葡萄糖加1U胰島素),因胰島素可以抑制脂蛋白解酯酶,阻止脂肪組織釋放脂肪酸。(2)維持電解質及酸鹼平衡,注意防止低鈣血症。(3)套用維生素K:可預防出血和治療低凝血酶原。大劑量維生素B6及鎂製劑治療效果不肯定,溴隱亭及納洛酮使部分患兒臨床症狀有所好轉。

2.控制腦水腫、降低顱內壓、維持腦的灌注壓

(1)降顱內壓:用滲透利尿藥甘露醇靜注,每次約0.5~1.0mg/kg,開始每4~6小時1次。地塞米松可同時套用。血液滲透壓應維持在315~320mOsm/L。(2)監測血氣,保持呼吸道通暢:防止低氧血症和高碳酸血症,以避免加重腦水腫。使PaO2在12~16kPa(90~120mmHg),PaCO2在2.67~4kPa(20~30mmHg),pH在7.5~7.6。(3)維持正常血壓:積極採取措施維持血壓正常。以保證腦內灌注壓在6.6kPa(50mmHg)以上。腦灌注壓=平均動脈壓-顱內壓,如果腦灌注壓過低,則引起腦缺氧,加重腦水腫。腦水腫時常須限制液體入量,但應適當,以免出現低血容量性低血壓。(4)其他降顱內壓方法:其他降顱內壓的方法亦可選擇使用。如過度通氣治療,PaCO2降到4.67kPa(35mmHg)左右,使腦血管收縮,腦容積減小。同時需有腦電圖監測和人工呼吸設施。左鏇肉鹼可使患兒的某些症狀得到改善,劑量100mg/(kg?d),可以試用。此藥比較安全,少數患兒可有腹瀉,減量可緩解,另外,由於本綜合徵患兒便秘常見,該作用也可使便秘得以改善。

3.降低血氨常用新鮮血液交換輸血或腹膜透析治療早期病例以降低死亡率。口服新黴素、靜脈滴注精氨酸可減少胃腸道產生更多的氨或降低血氨。

4.對症處理控制驚厥,有驚厥發作的患兒,用止痙藥物如安定等。合併癲癇者可用卡馬西平控制發作。給予正規的抗癲癇藥物治療,可使部分患兒驚厥得到控制。

5.護理本病缺乏特異性治療方法,主要為加強護理及對症治療。注意保持氣道通暢,保持適應的頭高位但不可屈頸。正確記錄出入量。體溫應維持在37℃以下。氣管切開的系帶不可過緊以免阻礙腦的靜脈還流。患兒月經來潮與其他正常女童相同,經期的衛生與護理給家庭帶來了更大的負擔。國外有給患兒注射甲孕酮或行雷射子宮內膜切除術,以阻斷月經,這些方法必須在婦產科醫師指導下進行。治療期間避免套用水楊酸鹽、酚噻嗪類藥物以免加劇腦及肝功能的損害。

6.理療,增加運動通過理療,肢體按摩,增加運動能力,鍛鍊防止肌無力及肌萎縮,減少肌肉、關節的變形、攣縮,協調平衡。部分患兒經過理療,重新獲得行走能力。聽音樂、與患兒玩耍,可以增加患兒的注意力及交往能力。已有脊柱側彎者,除物理矯正外,手術治療可獲得良好的效果,使軀體重新獲得平衡,阻止脊柱的繼續變形。

疾病預防

賴氏綜合症

賴氏綜合症預後不良由於腦水腫逐步加重,可引起廣泛性腦壞死或腦疝的發生,導致死亡隨著昏迷程度加深也可出現去大腦強直狀態。

本病預後不良,早期認識輕症患兒並給予及時治療是爭取改善預後的關鍵。一旦出現嚴重的意識障礙則有很高的病死率,倖存者也往往出現嚴重的神經系統後遺症。瑞氏綜合徵的預後與病情輕重、進展速度以及治療早晚有關。年幼者預後差,反覆出現抽搐,血氨、肌酸磷酸激酶明顯升高者,空腹血糖低,血pH值低於7.2,凝血酶原時間大於13s,腦壓明顯升高者均提示病情嚴重。凡有早期昏迷、去大腦強直、反覆驚厥、血氨在176μmol/L(300μg/dl)以上、高血鉀、空腹血糖在2.2mmol/L(40mg/dl)以下者,預後不良。病死率約10%~40%,多在發病後3天內死亡。治癒後仍有5%患者有神經精神症狀,存活者中可有智力低下、癲癇、癱瘓、語言障礙或行為異常。少數患兒可活到中年,但處於殘廢狀態。

預防:

多認為病毒感染造成線粒體功能障礙,是本病主要的發病機制故預防病毒感染是預防本病的主要措施早期診治是改善預後的重要手段。遺傳性疾病的預防主要依靠遺傳諮詢與產前診斷,由於大部分本綜合徵病例為散發的,所以產前診斷的開展目前並不普遍。

1.預防感染尤其是病毒感染性疾病,做好各種預防接種工作。

2.慎用或停用某些藥病毒感染患兒應停服水楊酸鹽,慎用抗癲癇藥丙戊酸。

3.避免各種毒素。

4.做好遺傳性疾病防治工作。

相關詞條

參才資料

1、火罐網:http://www.huoguan.com/disease/d1_d5/41300/pathogeny.html

2、用藥安全網:http://www.yongyao.net/jbhtml/lszhz.htm

3、三九健康安全網