諾鄧鎮

諾鄧鎮鄉鎮概況

諾鄧鎮

諾鄧鎮諾鄧鎮位於雲龍縣境內中部,地處東經99°09′10″—99°29′00″,北緯25°49′55″—26°01′30″之間,東連關坪鄉,南接寶豐鄉,西鄰舊州鎮,北界檢槽鄉和長新鄉。國土面積400.04平方公里。鎮轄青松、和平、象麓、諾鄧、果郎、杏林、永安、龍飛、天燈、天池10個村委會和石門社區居委會,166個村民小組135個自然村。2006年本級財政收入430萬元,農村經濟總收入3693萬元,農民人均純收入1564元。鎮政府駐縣城石門新雲路17號、距大理市154公里,距省城昆明485公里。物產豐富,山川秀美,交通便捷,是雲龍縣政治、文化、商貿、信息中心,是全縣交通匯集的要衝。諾鄧鎮是雲龍縣城所在地,是雲龍縣的政治、經濟、文化中心。 民國18年(1929年)縣治從寶豐遷至石門,原石門鎮位於獅尾河下游兩岸,是一個四面環山的帶形小集鎮。

森林資源

諾鄧鎮內森林資源豐富多樣,以雲南松為主體林的林地面積244.5平方公里,蓄積量1421350立方米,森林覆蓋率高達66.1%,大量生長著三七、天麻、防風、黃苓、松茸等林下野生藥材。30公里沘江南北方向直穿鎮境,四季長流具有一定的落差,水能資源可開發利用前景廣闊。雲龍獨有產於沘江東岸虎頭山背後因地得名的野生羅峰茶、天燈草煙、天燈烏骨雞、黑木耳等是人們青睞的天然綠色食品。加工精細,風味獨特的諾鄧火腿、諾鄧豆餅、碗豆油粉皮等土特食品深受人們喜愛。境內貯存大量的石灰石、石膏、食鹽、紅砂石和金屬礦石,開發潛力很大。

人文地理

諾鄧鎮

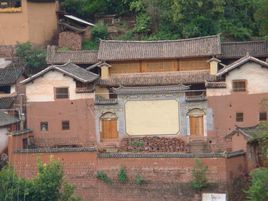

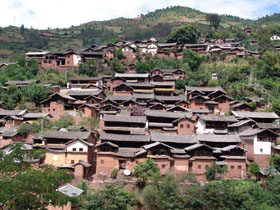

諾鄧鎮諾鄧鎮是實行鄉鎮體制改革,撤銷原石門鎮、果郎鄉後設立的新鎮,於2005年10月1日成立。省人民政府2005年12月批准。諾鄧鎮有傳及中外、雲南歷久村民未變的諾鄧白族村、有眾多的明清古建築群和明清文化遺蹤。諾鄧村現存著一百多座依山構建,形式多變,風格典雅的古代民居院落,還有玉皇閣、文廟、武廟、龍王廟、欞星門等眾多明清時期的廟宇建築和鹽局、鹽課提舉司衙門舊址及驛路、街巷、鹽馬古道等古代建築。諾鄧村位於縣城西北7公里,景觀面積1.2平方公里,是人們旅遊觀光的好去處。2002年,雲南省人民政府授予諾鄧村為“雲南省歷史文化名村”;2005年,雲南省人民政府授予諾鄧村為全省“開發建設型旅遊小鎮”;2005年9月北京召開的中外旅遊品牌推廣峰會推選諾鄧村為“中國最具旅遊價值古村落之一”;2007年列為“中國歷史文化名村”。諾鄧村設有兩個農家原生態博物館,供人們觀賞。近年來,前往諾鄧村進行考察、研究、探秘、觀光的領導、專家、學者及社科界、文化界、新聞界、旅遊界人士絡繹不絕,海內外旅遊者日益增多。此外,諾鄧鎮的天然太極圖、高原湖泊天池、虎頭山道教建築群、天竺寺、蟠龍寺、沘江古橋等景觀,可供人們遊玩觀賞。諾鄧花燈、洞經音樂、龍燈等傳統文藝在當地民間流傳。

歷史文化

諾鄧鎮

諾鄧鎮諾鄧鎮歷史文化悠久,是雲龍縣旅遊資源的富集區。傳及中外的國家級歷史文化名村--諾鄧千年白族村,是白族最早的經濟重鎮,有著滇西最集中的明清古建築群和明清文化遺蹤,蘊含著極其豐富的文化旅遊資源。縣城南面的虎頭山自然景觀奇特,山中有別具一格的道教古建築群,有內涵深厚的歷代名人摩崖石刻,是大理地區的第二個道教名山。縣城西南角沘江上有曾為陝西省巡撫楊名修建的青雲橋,在西岸的石壁上有“袞雪”二字,是曹操題刻與陝西漢中褒谷石崖上的題記。距諾鄧村4公里處的沘江河床上有一個自然地貌奇觀,沘江水在這裡繞出了一個“S”型的大彎子,形成了類似道家“太極”圖案的天然地貌奇觀,被稱之為天然太極圖,在“天然太極圖”當中,北部的莊坪壩子和南部的連井

諾鄧鎮

諾鄧鎮坪壩子組成兩個魚形圖案,恰如“太極圖”中的“陰、陽兩儀”。縣城西面山頂海拔2552米上有被譽為滇西“高山明珠”的高山湖泊——天池,是全省最大的自然高山湖泊,四周有著10萬畝浩瀚的原始森林,共有高等植物60多科200餘種,還有國家二、三級保護動物19種。以雲南松為主的林海松原,林木高大挺拔,樹梢高聳入雲,相接雲天,秀麗的湖光山色和繁茂的森林草甸相互襯托,風景無比旖旎迷人。民間流傳著有諾鄧花燈、洞經音樂、龍燈等傳統文藝,還有集商業、文化交流為一體的“八三街”等各種民風濃郁獨特的節慶聚會。

雲龍縣城古稱石門井,為明代嘉靖年間開發的鹽井。1929年,雲龍縣城由寶豐井遷居於此,石門乃成為全縣政治、經濟、文化的中心。進入新時期以來,緊緊圍繞建設“山水園林小城鎮”的目標,以產業培植為抓手,全力實施縣城綠化、美化、亮化、民族化工程,建成長廊花路、會務中心、騰龍廣場、沘江苑等一批具有地方特色和民族特色的眾多新景觀,使小城風貌更顯得秀麗迷人。

諾鄧鎮是2005年鄉鎮體制改革撤銷原石門鎮、果郎鄉而設立的一個新鎮。歷屆鄉黨委、政府始終緊跟時代步伐,一切從實際出發團結帶領幹部民眾艱苦奮鬥,不斷走向美好未來。特別是新鎮成立後,諾鄧鎮黨委、政府始終以市場為導向,以科技為動力,充分發揮區位優勢、資源優勢,整合挖掘文化旅遊資源,立足鎮情,因地制宜,突出特色,合理調整產業結構,著力培植林果、烤菸、畜牧、旅遊四大特色產業,全鎮的經濟、文化、社會事業協調發展,民眾的生活不斷改善,基礎設施不斷夯實,全鎮行政村全部通公路,自然村通路率達60%,農戶通電率達77%,通訊暢通,網際網路和閉路電視開通到鎮,程控電話和行動電話開通到村,初步呈現出加快發展的良好勢頭。2008年底全鎮泡核桃種植面積達4.9萬畝,產值達1400多萬元;麥地灣梨達10000多畝,產值達180多萬元;大小牲畜存欄54135頭匹只,出欄牲畜42631頭匹,產值達3836萬元。全鎮農村經濟總收入5719萬元,比上年增長17%;財政總收入802萬元,比上年增長35%;工業總產值5000萬元,比上年增長128%;固定資產投資完成額1240萬元, 比上年增長15%;農民人均純收入1951元,比上年增長19%。

文化教育

長期以來鎮黨委、政府始終把教育擺在優先發展的重要位置來抓,堅持教育興鎮,人才強鎮。在鞏固“兩基”和“普實”成果的基礎上,積極推進素質教育,全面提高教育教學質量,目前,全鎮設1箇中心校、11所村完小、1所初級中學、1所幼稚園。中心校教職工6人;國小教師147人,在校生1723人;國中教師42人、在校生464人;幼稚園教師25人,在園兒童176人,經過多年的努力教育文化設施不斷加強,教育事業有了長足的發展,人口素質明顯提高。切實加強公共衛生基礎設施建設,高度重視各種疾病的預防和控制,認真開展好新型農村醫療合作工作,2008年農民新農合參合率達97.5%,全鎮有11個村衛生所,鄉村醫生25人,切實解決農民看病難、看病貴的問題。

發展思路

高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,繼續解放思想,堅持改革開放,推動科學發展,促進社會和諧。認真貫徹落實黨的十七大、十七屆三中全會和縣委十屆六次全會精神,緊緊圍繞“生態優先,農業穩鎮、商旅活鎮,市政促鎮,科教興鎮,依法治鎮,和諧安鎮”的發展思路。繼續做大做強烤菸、林果、畜牧、旅遊四大產業,努力實現非公經濟、市政建設、新農村建設和社會各項事業又好又快發展。

發展目標

全鎮國內生產總值年均遞增8%以上;財政收入年均遞增8%以上;糧食總產量年均遞增1%以上;農民人均純收入每年年均遞增50元以上;人口自然增長率控制在4%以內。基礎設施不斷完善,資源利用更加高效,產業結構更加合理,支柱產業逐步壯大,農村產業化、城鎮化、市場化進程不斷加快,綜合實力明顯增強,居住環境明顯改善,社會保障體系進一步健全,社會事業全面進步,民主政治建設和精神文明建設取得新進展,構建和諧社會取得顯著成效。

發展優勢

諾鄧鎮區位優勢明顯,自然資源豐富,生態環境良好,旅遊文化資源富集。

特色產業

旅遊業、商貿業、種植業和養殖業。