簡介

諾斯豬籠草

諾斯豬籠草 植物學史

諾斯豬籠草

諾斯豬籠草 在瑪麗安娜·諾斯的自傳《一生快樂的回憶(RecollectionsofaHappyLife)》中,提到了諾斯豬籠草,她對諾斯豬籠草的發現這樣寫道:“埃弗里特先生爬上附近的一座山,給我帶下來了一種有巨大捕蟲籠的豬籠草。我給最大的一個捕蟲籠畫了一幅畫。這幅圖後來引發了維奇先生的好奇,他覺得派人來尋找它的種子。最後他將採到的標本拿給了約瑟夫·諾斯女士所描繪的道爾頓·胡克爵士,胡克把它命名為諾斯豬籠草。這種豬籠草的捕蟲籠通常有一英尺長,上面覆蓋著深紅色的斑點。”

年,在《園丁紀事(TheGardeners'Chronicle)》中刊登了諾斯豬籠草的發現:“婆羅洲公司的赫伯特·埃弗里特(HerbertEverett)先生行走在無人的森林中,要時時刻刻警惕著蛇與螞蟥,才找到諾斯女士所畫的那種豬籠草。諾斯女士這樣說,若你們不處於這個環境中是不可能了解這是多么的艱難。這種豬籠草存在於沙撈越(Sarawak)海拔1000英尺以上的地區,常附著在樹枝間生長。我最近收到了來自各地參觀者的抱怨,他們說在這裝飾隆重的展覽館中卻只有一張小小的畫。”

諾斯所畫的諾斯豬籠草的畫像現存放於英國國家植物的瑪麗安娜·諾斯畫廊(MarianneNorthGallery)中。

在發現諾斯豬籠草之後的十年間,諾斯豬籠草出現在各大植物學出版物上。1882年,弗雷德里克·威廉·伯比奇(FrederickWilliamBurbidge)說,他堅信諾斯豬籠草是血紅豬籠草(N.sanguinea)與維奇豬籠草(N.veitchii)的自然雜交種。但後來的學者發現這個假設是完全錯誤的,因為在婆羅洲並不存在血紅豬籠草(N.sanguinea)。1884年,愛德華·奧古斯特·馮·里格爾(EduardAugustvonRegel)在自己的一篇短文中提到了諾斯豬籠草。1895年,岡瑟·馮·曼那哥塔·勒馳奈·貝克(GünthervonMannagettaundL?rchenauBeck)將一種豬籠草命名為N.spuria,現在認為這個就是諾斯豬籠草。在雅各布(JacobGijsbertBoerlage)發表於1900年的著作《荷蘭屬印度群島植物指南(HandleidingtotdekennisderfloravanNederlandschIndië)》中將諾斯豬籠草的學名N.northiana錯印為N.nordtiana。

約翰·繆爾黑德·麥克法蘭(JohnMuirheadMacfarlane)在1908年對豬籠草進行了分類。一年以後,J·迪斯洛吉斯(J.Desloges)發現了諾斯豬籠草第一個變種(Nepenthesnorthianavar.pulchra)。

首次由約翰·繆爾黑德·麥克法蘭(JohnMuirheadMacfarlane)描述於1925年,是基於約翰·休伊特(JohnHewitt)於1907年9月在沙撈越的峇蘭河(BaramRiver)收集的編號為Hewitt100的模式標本。現存放於英國皇家植物園。

在B·H·丹瑟(B.H.Danser)出版於1928年的開創性著作《荷蘭屬印度的豬籠草屬植物(TheNepenthaceaeoftheNetherlandsIndies)》中將其與諾斯豬籠草分為兩個物種時是有些猶豫的,他這樣寫道:“我在沙撈越博物院的植物標本館看到了N.decurrens的標本:兩片帶捕蟲籠的葉片,莖對摺了,捕蟲籠已經被壓扁。

這種豬籠草的捕蟲籠與刊登在1881年2月的《園丁紀事(TheGardeners'Chronicle)》中的諾斯豬籠草很相似。雖然在書中的插圖裡的捕蟲籠的蓋子下表面有兩根蓋龍骨,但這種差異並不是特別的明顯。根據它們的描述,諾斯豬籠草的莖更細,且葉片沒有葉柄。諾斯豬籠草的花序為鬆散的總狀花序,小花梗有2~3mm長。而N.decurrens的花序更長更粗,並有更長的小花梗(對這兩個物種花序的描述都不全面)。而我很難對沙撈越博物院的植物標本館埃弗里特於1892年收集的N.decurrens標本進行判斷。這個埃弗里特先生也許就是當年幫瑪麗安娜·諾斯收集到諾斯豬籠草的赫伯特·埃弗里特是一個人。因此這3個捕蟲籠的標本也許就是諾斯豬籠草的。這些捕蟲籠為卵形至橢圓形,高分別為23cm、24cm和26cm,寬分別為10cm、11cm和10cm。唇很像N.decurrens,分別寬3cm、4cm和2.5cm。籠口非常傾斜,從正面看差不多有大半個捕蟲籠的長。在蓋子的下表面中間有一根蓋龍骨,但和N.decurrens一樣為褶皺狀,並不是很立體。”

之後B·H·丹瑟並沒有考慮到以這些區別而將它們分為兩個獨立的物種是不充分的。現在N.decurrens被認為與諾斯豬籠草是同一個物種。

形態特徵

諾斯豬籠草

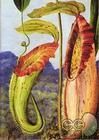

諾斯豬籠草 地面籠和下位籠通常為卵形,偶爾上部為圓柱形。諾斯豬籠草是具有巨大捕蟲籠的一種豬籠草,它高達40cm,寬至15cm,容積可達946ml。在每個捕蟲籠的前部有一對翼,寬小於15mm。籠口為卵形,傾斜。諾斯豬籠草的巨大唇令人印象深刻,唇不寬於25mm,邊緣常為波浪狀。內緣短小且長度不一的唇齒。蓋子為卵形至橢圓形,沒有附屬物,在蓋子的末端尖起。在蓋子基部的後側有一根不長於20mm長的籠蔓尾。上位籠的形態與下位籠類似,但呈漏斗狀。翼常縮小為一個凸起。諾斯豬籠草的莖和葉片為淺綠色,捕蟲籠底色為淺綠色,上面有眾多的紅色斑點。唇為紅色,上面有白色的條紋。

諾斯豬籠草的花序為總狀花序。花梗可長達60cm,花軸可長達40cm。通常雄性的花序較短。一個小花梗帶兩朵花,可長達50mm。諾斯豬籠草的種子與其他豬籠草一樣,為梭狀,兩端有兩個木質的附屬物,中部為胚。這樣的結構使得種子可以隨風播撒但又不至於飛得太遠以至於飛到不適宜生長的地方。諾斯豬籠草沒有明顯的毛被,整個植株幾乎無毛。

生態習性

諾斯豬籠草

諾斯豬籠草 諾斯豬籠草已被列入《2006年世界自然保護聯盟紅色瀕危物種名錄(2006IUCNRedListofThreatenedSpecies)》,等級為易危(Vulnerable)。但世界保護監測中心(theWorldConservationMonitoringCentre)則將其列為瀕危(Endangered)。原生地的採石活動威脅著幾個山頭上諾斯豬籠草的生存。另外,因為諾斯豬籠草有著巨大的經濟價值,在收集者中十分的搶手,所以它還受到人類的過度採集的威脅。1996年出版的安西婭·飛利浦(AntheaPhillipps)和安東尼·蘭博(AnthonyLamb)的專著《婆羅洲的豬籠草(pitcher-PlantsofBorneo)》中這樣說:“過度的採集使得諾斯豬籠草已經到了滅絕的邊緣。”

相關物種

諾斯豬籠草

諾斯豬籠草 諾斯豬籠草與大型平庸豬籠草(N.macrovulgaris)相比,它們具有形狀相同的葉片和葉柄,不同之處在於諾斯豬籠草的攀援莖為三稜柱形,而大型平庸豬籠草(N.macrovulgaris)為圓柱形。此外,後者葉柄的基部不向外翻成兩個脊。

胡瑞爾豬籠草(N.hurrelliana)與維奇豬籠草(N.veitchii)只是表面上與諾斯豬籠草有些類似,但它們更小型,顏色也沒有這么鮮艷。

自然雜交種

諾斯豬籠草

諾斯豬籠草 ×N.northiana雪線豬籠草

別名:雪線豬籠草(Nepenthes×cincta)

由於諾斯豬籠草(N.northiana)的分布很局限,通常只生長在沙撈越(Sarawak)石隆門(Bau)的石灰岩基質上,所以雪線豬籠草更為罕見。

白環豬籠草在雜交中很強勢,使得與諾斯豬籠草雜交的後代完全失去了寬大的唇。捕蟲籠為漏斗形,籠身為奶油色至暗紫色上面,布滿了紅色或黑色的斑點。

小豬籠草與諾斯豬籠草的自然雜交種

×

別名:石隆門豬籠草(Nepenthes石隆門豬籠草

×bauensis)

石隆門豬籠草為它們的父母本的中間型。它繼承了小豬籠草(N.gracilis)喜攀藤的生活習性,但它的葉片和莖比小豬籠草的粗壯。而石隆門豬籠草繼承了諾斯豬籠草捕蟲籠的外形,唇比小豬籠草(N.gracilis)的更寬,且與諾斯豬籠草一樣唇上有紅色條紋。石隆門豬籠草的捕蟲籠可高達15cm,底色為綠色,上面有紫紅色的斑點。

和父母本一樣,石隆門豬籠草是一種低地豬籠草,生長在海拔約100m的地區。它與諾斯豬籠草一樣生長在由石灰岩構成的山丘上。

石隆門豬籠草並不常見,只發現了一個原生地。

奇異豬籠草與諾斯豬籠草的自然雜交種

×

這種自然雜交種很少見,只在2007年發現過一次。

種植方法

諾斯豬籠草

諾斯豬籠草 在彼得·達馬托(PeterD'Amato)所著的《薩維奇的花園(TheSavageGarden)》一書中這樣寫道:泥炭和水苔會阻礙諾斯豬籠草的生長。他認為使用兩份粗蛭石、一份珍珠岩、一份浮石和一份河沙組成的混合基質更有利於諾斯豬籠草的生長。

食肉植物(二)

| 食肉植物也稱食蟲植物,能捕取昆蟲或其他小動物,並靠消化酶、細菌或兩者的作用將其分解的植物。 已知約有400種,親緣關係可能甚遠。這類植物雖多為綠色植物,但某些微小的真菌也能捕捉和消化動物 。食肉植物能將捕獲的動物分解,這過程類似動物的消化過程。分解的最終產物,尤其是含氮的化合物 及鹽類為植物所吸收。 |