簡介

白環豬籠草下位籠

白環豬籠草下位籠植物學史

白環豬籠草上位籠

白環豬籠草上位籠1856年,白環豬籠草被引種至英國。

形態特徵

具完整白色環狀絨毛的白環豬籠草下位籠

具完整白色環狀絨毛的白環豬籠草下位籠葉片革質,呈披針形,可長達25cm,寬至2cm。葉片末端很細長,基部包住莖。白環豬籠草的葉片沒有葉柄。縱脈不明顯。籠蔓可長達20cm。

白環豬籠草的下位籠下部為球形,上部為圓柱形。它的下位籠較小,只能達到15cm高,4cm寬。在每個捕蟲籠的前部有一對寬約5mm的翼(wing)。籠口呈圓形且傾斜。唇圓柱形,寬約2mm,上面的唇齒不明顯。在唇下有一層濃密的白色絨毛,目前認為這是用於引誘白蟻而進化出來的。在捕蟲籠的內表面覆蓋著圓形的腺體。捕蟲籠的蓋子接近於圓形,沒有附屬物。在蓋子基部後方有一根不分叉的籠蔓尾,長度小於3mm。白環豬籠草的上位籠為圓柱形至漏斗形。原來翼的位置縮小為一對凸起。

白環豬籠草的花序為總狀花序,通常雄性花序較長。花梗可長達25cm,花軸可達40cm。小花梗帶1~2朵花,長約30mm,沒有苞片。萼片成卵形至橢圓形,長越4mm。白環豬籠草植株的大部分披被著茂密的白色短毛,但在葉片下面的毛被較長。

生態學

白色環狀絨毛消失的下位籠

白色環狀絨毛消失的下位籠白環豬籠草的典型原生地是荒地森林(kerangas forest),但也會生長在以泥炭和石灰石為基質的低地山峰上。

食蟲性

蘇門答臘荒原森林中的白環豬籠草

蘇門答臘荒原森林中的白環豬籠草白環豬籠草具有獨特的形態特徵:在其唇下有著白色的絨毛。而這些白毛的作用是誘使白蟻掉入捕蟲籠內。梅爾巴赫說:“有時會接連幾日都沒有任何事發現,接著某個夜晚過後,捕蟲籠內充滿了白蟻,同時唇下的白毛也不見了。”

梅爾巴赫為了研究這個現象,將一棵白毛完整的白環豬籠草放在正在尋找食物的白蟻(Hospitalitermes bicolor)附近。當白蟻發現了白環豬籠草的捕蟲籠上的白毛後,便會啃食它。在吃了那些白毛後,不管是工蟻還是兵蟻都陸陸續續的掉入了捕蟲籠內。一旦它們掉入了捕蟲籠內就再也無法爬出來了。梅爾巴赫記錄到的最高記錄是每分鐘有22隻白蟻落入籠內。一個小時過後,白毛都沒有了,因此現在的捕蟲籠不再吸引白蟻,也就不再有白蟻落入捕蟲籠了。

現在還不清楚這些白毛是如何吸引白蟻的。梅爾巴赫在實驗中發現,這些白毛對於白蟻並沒有遠距離的吸引力。梅爾巴赫說:“這一切看起來好像都是巧合,那些白蟻經常在離白毛只有不到1cm的地方卻並沒有發現它。”梅爾巴赫還指出,白環豬籠草是唯一一種將自身的一部分作為誘餌引誘獵物的食蟲植物。

相關物種

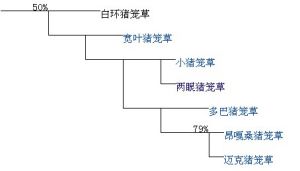

2001年,查爾斯·克拉克(Charles Clarke)對來自蘇門答臘和馬來半島的豬籠草進行了70個形態特徵的對比。

以下是得到的進化樹的一部分。

豬籠草進化樹的“第6分支”

豬籠草進化樹的“第6分支”變種

白環豬籠草與小豬籠草的自然雜交種

白環豬籠草與小豬籠草的自然雜交種N. albomarginata var. rubra (Hort. ex Macfarl.) Macfarl. (1908)

N. albomarginata var. tomentella (Miq.) G.Beck (1895)

N. albomarginata var.typica G.Beck (1895) nom.illeg.

N. albomarginata var. villosa Hook.f. (1873)

自然雜交種

雪線豬籠草的上位籠

雪線豬籠草的上位籠N. albomarginata × N. chaniana

N. albomarginata × N. clipeata

N. albomarginata × N. eustachya

N. albomarginata × N. gracilis

N. albomarginata × N. hirsuta

N. albomarginata × N. macrovulgaris

N. albomarginata × N. northiana [=N. × cincta]

N. albomarginata × N. rafflesiana

N. albomarginata × N. reinwardtiana [=N. × ferrugineomarginata]

N. albomarginata × N. sanguinea

N. albomarginata × N. veitchii

白環豬籠草與諾斯豬籠草的自然雜交種

N. albomarginata × N. northiana

別名:雪線豬籠草(Nepenthes × cincta)由於諾斯豬籠草(N. northiana)的分布很局限,通常只生長在沙撈越(Sarawak)巴烏(Bau)的石灰岩基質上,所以雪線豬籠草更為罕見。

白環豬籠草在雜交中很強勢,使得與諾斯豬籠草雜交的後代完全失去了寬大的唇。捕蟲籠為漏斗形,籠身為奶油色至暗紫色上面,布滿了紅色或黑色的斑點。白環豬籠草與兩眼豬籠草的自然雜交種

N. albomarginata× N. reinwardtiana

別名:紅脈豬籠草(Nepenthes × ferrugineomarginata)紅脈豬籠草的分布範圍涵蓋了婆羅洲和蘇門答臘。它的模式標本由倉田重夫(Shigeo Kurata)於1981年在西加里曼丹(West Kalimantan)收集。第二年,倉田重夫發表描述了這個自然雜交種。

食肉植物(二)

| 食肉植物也稱食蟲植物,能捕取昆蟲或其他小動物,並靠消化酶、細菌或兩者的作用將其分解的植物。 已知約有400種,親緣關係可能甚遠。這類植物雖多為綠色植物,但某些微小的真菌也能捕捉和消化動物 。食肉植物能將捕獲的動物分解,這過程類似動物的消化過程。分解的最終產物,尤其是含氮的化合物 及鹽類為植物所吸收。 |