葛白粉菌

葛白粉菌

葛白粉菌中文綱名子囊菌綱

拉丁目名Erysiphales

中文目名白粉菌目

拉丁科名Erysiphaceae

中文科名白粉菌科

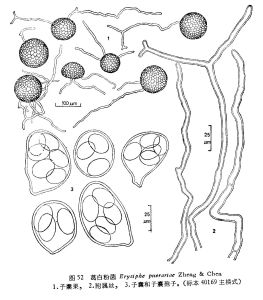

拉丁名Erysiphepuerariae

中文名葛白粉菌

定名人zheng&Chen

參考文獻Erysiphaceae

白粉菌科 簡單介紹

專性寄生在植物表面、產生白粉狀病徵的病原真菌。它們屬於子囊菌亞門核菌綱白粉菌目白粉菌科,有較高的寄生專化性。

白粉菌科 詳細內容

白粉菌的營養體為有隔分枝的菌絲,在植物表面寄生,以吸器伸入寄主細胞內吸取養分和水分並在表皮不斷擴展(少數白粉菌為內寄生或半內寄生)。白粉菌的無性繁殖是在分生孢子梗上產生單個、橢圓形、串生的分生孢子。有性繁殖以雄器和產囊體配合後,在圓球狀的閉囊殼內產生子囊和子囊孢子,閉囊殼的子囊數依種類的不同而各異,從單個到多個。閉囊殼外有各種形狀的附絲。白粉菌的分類以菌絲的寄生部位、閉囊殼內子囊數目、外部的附絲形態及分生孢子形態等為主要依據,下分3個亞科,10個屬,其中常見的有:白粉屬、球針殼屬、鉤絲屬、叉絲殼屬、單絲殼屬、叉絲單囊殼屬和內絲白粉屬。

白粉菌科 流行原因

白粉病發生後,寄主受害部位生長受抑制,逐漸退綠變黃,出現枯斑至最後全葉枯乾,如許多葉片同時受害,也可以使植株早枯。病害後期,由菌絲和分生孢子構成的白粉狀霉層中,常出現許多散生的黑色粒狀的閉囊殼,並以此越冬,次春以子囊孢子進行初侵染。但有些白粉菌並不經常進行有性繁殖,而以分生孢子在溫暖地區或保護地越冬。植物生長季節,分生孢子可重複產生,通過氣流傳播,進行再侵染。較高的濕度有利於分生孢子的萌發和侵染,但白粉菌是較耐乾旱的真菌,在相對濕度很低的條件下,分生孢子也能萌發。空氣潮濕、氣溫較高或乾濕交替、光照不足的氣候條件以及氮肥過多和作物過密等情況,均有利於白粉病的流行。

白粉菌科 防治方法

白粉病菌類的防治主要採取選育抗病品種,改善栽培管理,做好病害流行預測和及時進行化學防治等綜合措施。硫劑、托布津、多菌靈和粉銹寧等防治白粉病效果較佳。

盤點白粉菌目(一)

| 白粉菌目(Erysiphales)是真菌門(Eumycota)、子囊菌亞門(Ascomycotina)的1目。白粉菌目通常被歸入不整囊菌綱(Plectomycetes)或核菌綱(Pyrenomycetes)。一般認為該目只有白粉菌科1科,本期盤點白粉菌目的第一批次。 |