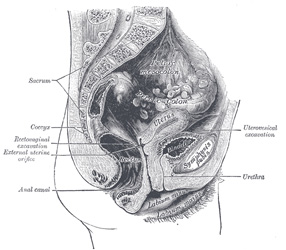

流行病學

膀胱-輸尿管反流綜合徵

膀胱-輸尿管反流綜合徵多數學者已認為反流現象已繼先天畸形、狹窄外傷、結石、異物、感染、腫瘤神經源性膀胱等8大病因之後成為第9位泌尿系疾患的病因。

由於多數小兒因排尿功能異常或泌尿系感染來檢查才被發現,故其發病率比統計要高,在正常小兒中反流發生率1.3%,新生兒為0.5%,但合併泌尿系感染的發病率可達30%~50%,中國的報導為22%~32%,成人30.4%伴尿路畸形高達66%。反流伴泌尿系感染多發生於年幼小兒,1歲以下可達70%1~4歲25%,12歲兒童15%,反覆患泌尿感染者反流的發病率高,首次感染亦可發生反流,持續的反流可使反流加重鶒甚至引起腎實質損害。

病因

膀胱-輸尿管反流綜合徵

膀胱-輸尿管反流綜合徵發病機制

發病機制

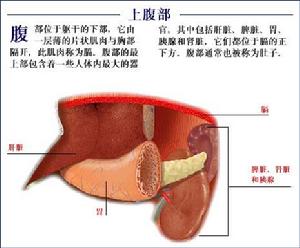

發病機制2.複合腎乳頭為逆流性乳頭 為什麼逆流性腎病變多見於腎的兩極? 近年的研究證明腎兩極的乳頭多為複合乳頭,由幾個腎葉的集合管或乳頭管融合而成,其開口大而直,開口於平的或凹的黏膜面。當腎盞內尿液增高時開口部內陷易發生尿液向乳頭管集合管內逆流。其他部位的腎乳頭多屬單乳頭小而呈圓錐形,乳頭管為斜形開口於凸起的黏膜面,當腎盞內壓增高時管口關閉。因此,有人稱複合腎乳頭為逆流性乳頭,單腎乳頭為非逆流性乳頭

膀胱-輸尿管反流綜合徵

膀胱-輸尿管反流綜合徵3.腎盂尿漏入腎實質 Moffat提出IRR的另一類型的腎損害機制,認為腎盂穹隆角處破裂使腎盂尿漏入腎實質,健康搜尋是引起腎損害的原因。因為在穹隆處的乳頭部組織僅覆蓋一層很薄的上皮當腎盞內壓增高時上皮易破裂。這種脆弱的穹隆角僅見於6歲以下的兒童。

4.Cotran提出的腎損害的機制 將尿液逆流引起的腎損害的機制歸納為5點:①菌尿;②尿動力學改變;③尿液滲漏入腎組織;④腎內血管狹窄;⑤腎小球硬化。

(1)菌尿:Ransley在豬模型中觀察VUR和IRR產生腎瘢痕的條件,發現在低壓無菌及高壓無菌的情況下,不產生腎瘢痕;低壓菌尿可產生腎瘢痕,而高壓菌尿產生的腎瘢痕更廣泛。因此,提出在VUR和IRR時必須有菌尿存在,才能產生腎瘢痕。尿液逆流僅把細菌帶到腎內,腎組織損害是細菌侵犯的直接後果。

(2)尿動力學改變: VUR時並不一定存在IRR,只有在嚴重VUR時才發生IRR。因為腎盞內壓力因素是很重要的,正常的腎盂和腎盞內液壓為1.33~2.00kPa(10~15mmHg),超過此範圍就可發生IRR當膀胱極度充盈或排尿時,由於存在嚴重的VUR,致使腎盞、腎盂、輸尿管腔內液壓和膀胱一樣,可達5.32kPa(40mmHg)或以上則發生IRR。由於膀胱間斷地收縮,使逆流的尿液不斷地衝擊而產生腎損害。

(3)尿液漏入腎組織:膀胱尿逆流到腎盞,經小管或穹隆角的破裂處漏溢入腎間質,可直接刺激或通過自身免疫反應導致炎症及纖維化。眾所周知終末尿(不是原尿)在尿路途徑之外是一種纖維化促進劑,因此在尿液漏溢部位均發生炎症和纖維化病變,Tamm-Horsfall蛋白(THP)是髓襻升支厚段及遠曲小管細胞所分泌的一種蛋白質。隨尿液排出體外,THP在腎間質的沉積可作為尿液成分漏入腎間質的標誌。在小管間質性腎炎、髓質囊腫病、梗阻性腎病及逆流性腎病時腎間質有THP沉積說明這些疾病的腎間質炎症及纖維化是尿液直接刺激的結果。

THP在腎組織內引起的免疫反應,日益被人們所重視Hoyer以THP免疫鼠,產生了THP自身抗體和伴有顆粒樣沉積的小管間質性腎炎,髓襻升支的小管上皮有IgG、C3及THP沉積,小管周圍有淋巴細胞、漿細胞、單核細胞及中性粒細胞浸潤,並認為這些免疫複合物是原位形成的。

Mayrer等報告注射同種兔尿或THP後使兔產生間質性腎炎,同時證明THP特異性T細胞介質和抗體依賴細胞毒性誘發了這種腎損害。

(4)腎內血管狹窄:由於尿液漏溢到腎小管外的間質及毛細血管和直血管引起炎症及纖維化,導致腎內血管閉塞及狹窄。進一步引起腎內缺血性病變及繼發性高血壓。在腎靜脈血中可測到腎素濃度增高。

(5)腎小球硬化:引起人們重視的是VUR導致局灶性節段性腎小球硬化問題。Kincaid-Smith認為此種腎小球硬化的病變與腎病綜合徵中的局灶性節段性腎小球硬化相似。Cotran將本病腎小球硬化的發病機制歸納為:

①免疫損害:認為這種腎小球損害是由細菌及其代謝產物或自身免疫複合物所致。自身抗原可能是刷狀緣相關抗原或THP。Zimmerman等和Nicastri都報導在疤痕區以外的腎小球系膜及內皮下有IgM及C3呈顆粒狀沉積。

②系膜細胞功能不全:大分子物質被攫取後,導致系膜細胞功能不全。

③腎內血管病變:多數病人有腎內小葉間動脈內膜增生,中層肥厚。可能是引起腎小球硬化的主要原因。

④腎小球高濾過作用:病變區腎小球組織減少,完整的腎小球發生動力學改變而出現硬化。動物實驗證明,腎單位減少75%時腎小球硬化呈進行性發展。

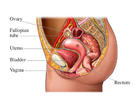

臨床表現

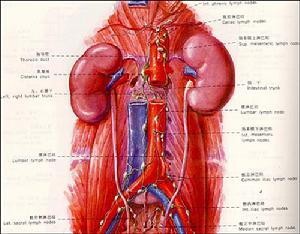

腎臟

腎臟1.反流與泌尿系感染 反流的持續存在常使泌尿系感染遷延和復發,泌尿系感染的遷延,炎症變化會使輸尿管膀胱連線部的解剖結構改變,失去瓣膜作用而使反流加重和不易消除復發性泌尿系感染伴反流常多於無復發者。腎盂腎炎伴反流更易發生腎內反流而導致腎臟損害,P-傘狀大腸埃希桿菌(P-fimbriated E.Coli)感染多引起腎盂腎炎,由於易與尿道上皮細胞結合而減弱輸尿管的蠕動功能,更易發生反流,感染控制後,原發性反流可以逐漸消除,無泌尿系感染而輸尿管開口發育正常者,65%患兒於5~6年內反流消除。

2.腎臟瘢痕 腎臟瘢痕(renal scarring)是一種局灶或彌散性不可逆的腎實質損害,腎瘢痕的形成與腎乳頭解剖形態特點有關,腎內反流常發生在腎上、下極的複合型乳頭乳頭管開口較大,乳頭較寬平當承受高的壓力易發生反流,反流時的逆流壓力顯著增高,膀胱充盈期的平均壓力3.07~3.60kPa,反流時膀胱收縮排尿期的壓力可增高至10.7kPa以上,壓迫腎組織形成瘢痕。新生兒及幼兒期腎組織發育未健全輕度反流也可形成瘢痕,輕度反流腎瘢痕的發生率為20%~35%重度反流可高達79%,腎臟瘢痕多在5歲以前發生,腎瘢痕亦可發生腎盂腎炎感染後而無反流存在,腎瘢痕持續至成人,其病理終發展至腎小球周纖維增生腎小球硬化和腎萎縮。根據腎形態學改變腎瘢痕可分為4期:

Ⅰ期:在腎上或下極僅見1處瘢痕。

Ⅱ期:超過2個以上瘢痕。

Ⅲ期:瘢痕擴大,腎萎縮。

Ⅳ期:固腎、小腎

分期有利於病情和預後的判斷。

膀胱-輸尿管反流綜合徵

膀胱-輸尿管反流綜合徵反覆尿路感染,晚期出現高血壓及腎功能不全。反流可致腎、輸尿管積水及發育停止。感染反覆持久地存在,可引起腎瘢痕性萎縮,乃至腎功能不全、腎性高血壓等。

診斷臨床表現常為反覆發作及難以控制的尿路感染排尿異常如多尿,尿淋漓、遺尿,尿常規檢查可有蛋白紅細胞、膿尿、亦可出現血尿,中段尿培養可發現致病菌以上特點應考慮是否有本病的可能。

靜脈腎盂造影(IVP)有異常者根據其反流程度進行分型(見輔助檢查)診斷,排尿時膀胱造影(VCG)檢查一般在IVP檢查1~2周后進行。

鑑別診斷

本症應注意原發性和繼發性反流相鑑別,原發性為先天性膀胱輸尿管功能異常所致,最常見,繼發性與尿路感染、創傷、膀胱頸及下尿路梗阻、妊娠等有關,注意病史和相關臨床表現以助鑑別。

本症臨床常見表現有反覆發熱、腹痛、發育不良及肉眼血尿等,應與其他原因引起的感染、腹痛、發育不良和血尿等疾病相鑑別。

實驗室檢查

膀胱-輸尿管反流綜合徵

膀胱-輸尿管反流綜合徵中段尿培養可發現致病菌,菌落計數亦異常。

2.腎小球濾過率 嚴重腎損害見腎小球濾過率下降。

其它輔助檢查

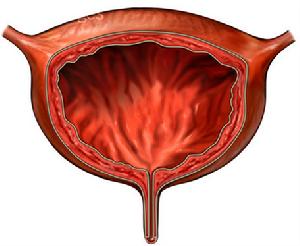

超音波檢查

超音波檢查2.排尿性膀胱尿道造影(micturating cystourethrography,MCU) 由於可按反流程度分度,是目前較常套用X線診斷方法,將15%~20%泛影葡胺100~150ml經導管注入膀胱後令小兒排尿,或採用濃度30%上述造影劑30~50ml注入膀胱後繼以10%泛影葡胺150~200ml吊瓶滴注,吊瓶高度不應大於膀胱水平上70cm,造影劑量以能使膀胱充滿至略感不適為度,存在反流時可見造影劑向輸尿管以上逆流,如未見反流可令病兒排尿再觀察反流的存在。為防止上行性感染,在造影前須套用抗生素控制急性感染後進行

反流程度可根據國際反流研究組(International Reflux Study,IRS)分為5度:

Ⅰ度:反流僅達輸尿管

Ⅱ度:反流至腎盂腎盞,但無擴張

Ⅲ度:輸尿管輕、中度擴張或迂曲,腎盂輕、中度擴張但無或輕度穹隆變鈍。

Ⅳ度:輸尿管中度擴張或迂曲,腎盂、腎盞中度擴張,穹隆角完全消失,但維持乳頭形態。

Ⅴ度:輸尿管明顯迂曲,腎盂、腎盞顯著擴張,但多數腎盞失去乳頭形態。

臨床以反流分度,Ⅲ度以下為輕度反流,Ⅳ度以上為重度反流,確定反流分度有利於病情估計和預後判斷,並可採取有效的治療措施。

3.靜脈尿路造影(Intravenous urography,IVU) 本法可確定有無腎損害,如腎臟大小、形態,有無發育畸形,若見輸尿管和腎盂擴張,應考慮反流存在,套用大劑量IVU加斷層照片更易確定腎瘢痕,見腎皮質變薄,凹陷,腎輪廓呈鋸齒狀,如腎盂擴張,腎盞呈鼓槌狀變形,腎瘢痕形成,腎萎縮應考慮反流性腎病的存在。但早期確診輕度反流容易遺漏,分度也有一定困難。有採用使造影劑完全排到膀胱後令病人排尿觀察反流存在,但時間需待3~4h,年幼小兒不易配合其優點可免除逆行插管的痛苦。

最近有人提出不分性別、年齡,初次發病就進行IVP 和VCG兩種檢查。

4.核素檢查 核素檢查對患者接受輻射量較MCU為低常採用間接或直接法排尿期核素膀胱尿路顯像,間接法靜脈注射99mTc-DTPA 35mCi待膀胱充盈後觀察排尿期反流情況,採用單光子發射形計算機斷層顯像(single photon emission computed tomography,SPECT)可免除插管痛苦,方法簡便可同時了解腎功能,有效腎血流量及腎顯像但反流分度不如MCU清楚,排尿時需小兒合作。直接法從插入導管注入99mTC-DTPA 1mCi再注入生理鹽水,待膀胱脹滿後排尿期觀察,結果與MCU法基本一致,但有腎功能不全者影響結果偶有假陽性。

治療

手術治療

手術治療1.防治尿路感染 伴有VUR者尿路感染復發率更高,因一次有症狀或無症狀的尿路感染都易引起腎損傷,對小兒尿路感染的患者,已廣泛採用磺胺甲噁唑(SMZ)長期預防療法,長期服用無明顯副作用可控制復發,促進VUR消失。預防量是一般治療量的1/2~1/4。每天1次,睡前服。預防用藥應在6個月以上,或服至VUR消失。停藥後每年測腎功能、血壓1次,每2~3年檢查一次IVP。

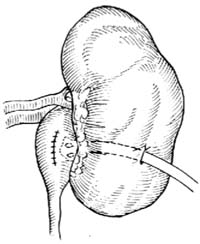

2.外科手術

(1)手術指征:

①感染不能控制。

②腎有瘢痕形成。

③腎有回流現象。

④腎功能異常。

⑤VUR逐漸加重。

⑥VUR持續2年以上。

另外伴有生長發育障礙及14歲以上的患兒亦應進行手術。手術成功率為95%~97%,但重症VUR手術成功率僅占54%。

(2)手術禁忌證:以下兩種情況為手術相對禁忌證:

①兒童期發生的原發性反流因可隨膀胱肌層內輸尿管成長發育而自愈。

②高壓性反流常為一過性,可望自愈。實質上屬無須手術者。

有些患兒IVP僅有輕度VUR,但已有輕度腎功能低下,進行保守療法時,患兒腎功能異常繼續發展,對於這些病例均應考慮手術治療。總之對於難以確定手術治療的患兒宜進行1年以上的內科保守療法,觀察病情的動態變化,以便及時掌握手術的時機。

3.尿道擴張和利尿 注意並處理膀胱下梗阻,可做間歇性尿道擴張,大量飲水利尿療法。

預後

治療

治療預防

膀胱-輸尿管反流綜合徵

膀胱-輸尿管反流綜合徵抗逆流手術套用於臨床已有30多年,由於PVUR可因年齡增長而逐漸消失或減輕,故手術適應證應嚴加限制。Willscher等認為僅適用於:①VUR持續存在,套用抗菌藥物治療仍反覆感染者;②重度VUR伴有感染者近年使用內鏡下注射teflon治療,取得較好效果。

Normand及Smellie認為輸尿管植入術並不能改善其預後。Torres等觀察手術組與非手術組病人的結果認為從確診到發生腎功能衰竭的時間並無差別。

多數學者主張嚴格控制感染,等待VUR自行消失或減輕。對兒童VUR嚴格控制感染,經10年觀察很少發現腎內疤痕形成及進行性腎功能損害。