概述

約半數的黏膜下平滑肌瘤有中央黏膜潰瘍,腫瘤內可有壞死區,易引起出血,也可形成一個或更多的竇道與胃腔相通,或破入腹腔內。胃大、小彎的漿膜下平滑肌瘤向胃壁外生長,往往在腹部可捫及一橢圓形腫塊。

胃平滑肌肉瘤

胃平滑肌肉瘤胃平滑肌肉瘤多從胃固有肌層發生,較為少見,僅占胃內瘤的20%,性別差異不大,平均年齡為54歲。

平滑肌肉瘤與良性平滑肌瘤的區別,單是腫瘤的大小難於作為判斷其良、惡性的指標。在組織學上主要根據細胞的異形性及核分裂數加以鑑別。通常將細胞密度大而無分裂象或甚少分裂象的腫瘤稱為平滑肌瘤。相反,生長活躍,富於分裂象細胞的腫瘤稱為平滑肌肉瘤。Martin於1960年發現一種胃平滑肌肉瘤的亞型,並稱為惡性平滑肌母細胞瘤(leiomyoblastoma)。1969年世界衛生組織建議將其改稱為表皮樣平滑肌肉瘤,其組織學特徵是:細胞呈圓形或多角形,無平滑肌纖維,細胞質內有空泡形成,故核周圍可見一透亮帶。腫瘤細胞聚集成片狀,而非束狀或編織狀排列。這兩種平滑肌惡性腫瘤除組織學外,其大體形態、生物學行為,臨床表現和預後等方面均極為相似。Shiu等根據軟組織肉瘤的形態學標準(表1)將平滑肌肉瘤和表皮樣平滑肌肉瘤再分成高度惡性和低度惡性兩種,此種病理分級能較準確地反映患者的預後。

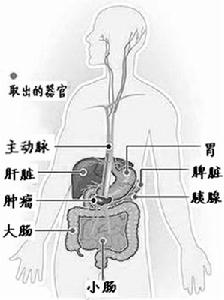

平滑肌肉瘤的擴散方式以血行轉移為主,轉移多見於肝,其次為肺和腦。也可種植播散,淋巴轉移較少見。

診斷

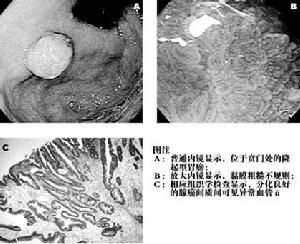

X線鋇餐檢查所見,胃內型呈半圓形充盈缺損,邊緣整齊,有時其中央可見臍樣的潰瘍龕影;胃外型表現為胃受壓,胃壁黏膜完整,皺襞有拉平現象。胃鏡檢查可見黏膜下腫塊的特徵,如有潰瘍時,從該處取活檢較易確診。須與良性平滑肌瘤區別。一般認為腫瘤直徑超過3cm者,應考慮為惡性。如活檢見細胞為多形性,核分裂活躍,更應考慮為惡性。

本病需與胃平滑肌瘤相鑑別。平滑肌瘤一般直徑在3cm以內,較局限,圓形,黏膜多完整,出血和體重減輕少見。活體組織學檢查,細胞無多形性,無巨細胞,核分裂很少。若腫瘤直徑在3cm以上,伴有潰瘍及大出血,體重下降,組織學檢查細胞呈多形性,可見巨細胞,核分裂活躍,應認為是平滑肌肉瘤。

治療措施

胃平滑肌肉瘤對放射和化療均不敏感,治療以手術切除為主,其切除範圍與胃癌手術相同。切除後的5年生存率為35~50%。

胃平滑肌肉瘤

胃平滑肌肉瘤胃平滑肌肉瘤的手術治療效果較好,術後的5年生存率為50%左右。Shiu對胃平滑肌肉瘤的自然病程和預後因素做了研究,指出腫瘤的惡性程度分級、大小及有無鄰近組織臟器浸潤三者與患者的預後關係密切。認為這3個因素能客觀反映腫瘤的生物學行為,並據此將胃平滑肌肉瘤分為3期。在3個因素中,除病理分級需經病理檢查後確定,另兩項則可通過手術探查作出判斷。因此,該分期有助於治療方案的選擇和對預後作出評價,目前為一些學者所採用。

症狀特徵

胃平滑肌肉瘤的臨床表現與腫瘤生長部位、類型、病期及有無併發症等有關。早期無特異性症狀,典型者表現如

胃平滑肌肉瘤

胃平滑肌肉瘤1.腹痛約50%以上的患者發生腹痛,常先於出血和腫塊。多為隱痛或腹部不適感,偶呈劇痛。腹痛系由瘤體膨大、牽拉、壓迫鄰近組織所致。

2.腹部腫塊半數左右出現腹部腫塊,小者如核桃、大者比成人頭還大。多有粘連,較固定,觸之常有囊性感,觸痛不明顯。

3.胃出血胃平滑肌肉瘤發生出血者也較多見,常為間斷性、持續性小量出血。以黑便為主,嘔血者較少,極個別呈大出血甚至休克。出血的主要原因是腫瘤受壓或供血不足使中央部位梗死、壞死,以及瘤體表面潰瘍所致。可伴有貧血症狀。

4.發熱、消瘦等其他表現。

病理改變

腫瘤呈球形或半球形,主要在黏膜下擴展,與胃壁呈垂直性生長。可單發,亦可多發,部分由良性平滑肌瘤惡變而來。好發於胃壁的中上部,以胃體部為多見,其次是胃底部。根據其大體形態,可分為三形:①胃內型,腫瘤位於黏膜下,突向胃腔;②胃外型,腫瘤位於漿膜下,向胃壁外突出;③胃內和胃外型,腫瘤位於胃肌層,同時向黏膜下及漿膜下突出,形成啞鈴狀腫塊。 胃平滑肌肉瘤

胃平滑肌肉瘤胃平滑肌肉瘤大多位於胃近側的1/2,即賁門、胃底區域,其次是胃體部,巨大的平滑肌肉瘤有時可累及全胃。

1.大體形態腫瘤大小不一,可單發或多發,直徑從數毫米至十餘厘米,甚或超過20cm,一般直徑在10cm左右,呈結節狀或分葉狀。較小的平滑肌肉瘤多位於胃壁內,外觀與平滑肌瘤相似,可向胃腔內隆起呈廣基無蒂,少數可呈蒂狀,其表面的胃黏膜往往有潰瘍形成,小的較表淺,直徑約0.2cm,大的可達5cm以上。較大的腫瘤常向胃腔外突出,少數呈啞鈴形,並可侵犯周圍臟器和組織。一般認為,腫瘤呈結節狀,向腔內或腔外生長,有囊性變或大而不規則的潰瘍者,多為平滑肌肉瘤。切面呈淡褐色或黃白色,經甲醛乙醇(福馬林)固定後呈淡褐紅色,可見到編織狀纖維束,並有壞死、出血及囊性變。

2.組織學特徵腫瘤細胞呈梭形,與正常的平滑肌有些相似,胞漿較豐富,細胞核位於中央,呈卵圓形或棒狀,染色質粒粗,可見核仁。但腫瘤細胞數多而密集,明顯異形性,核呈多形性,核巨大而濃染或大小形狀不等,核仁粗大,可見多核巨細胞,核分裂象多見。瘤細胞呈束狀及編織狀排列。腫瘤間質較少,有玻璃樣變及黏液變性

影像學表現

1.鋇餐X線表現:

(1)胃內型:

①黏膜下可見圓形或半圓形充盈缺損,邊緣光滑,鄰近黏膜柔軟為其特點。

②腫瘤表面黏膜皺襞撐平消失,黏膜皺襞可直達腫塊附近,蠕動達腫瘤邊緣。

③腫瘤基底較寬。

④個別病例見大小不等的潰瘍。

胃平滑肌肉瘤

胃平滑肌肉瘤①腫塊向腔外生長較大時,胃輪廓呈外壓性凹陷變形移位及腔內充盈缺損或龕影形成。

②若有胃外巨大腫塊同龕影並存,應考慮本型,因胃癌很少有胃外腫塊。

(3)胃壁型:腫瘤同時向腔內、外生長,其同內外腫塊相連呈啞鈴狀。

(4)胃底部平滑肌肉瘤:在胃泡內見半弧形軟組織腫塊,即使病變靠近賁門也很少累及食管下端。

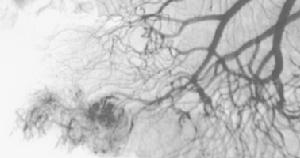

CT表現:胃腔內或向腔外生長的軟組織腫塊,密度不均勻,形態不規則,腫瘤內可見出血、壞死、囊性變、潰瘍形成和鈣化,增強後強化不均勻,腫瘤還可直接向周圍侵犯胰、結腸、脾等。

2.胃鏡檢查可見黏膜下腫塊的特徵:腫瘤表面的黏膜呈半透明狀,中央可出現臍樣潰瘍。如腫瘤較大,腫物周圍的橋形皺襞不及良性平滑肌瘤明顯,腫塊邊界不清楚,出現粗大皺襞甚至胃壁僵硬。胃鏡活檢時應儘可能向黏膜深部鉗取,以獲得較高的陽性診斷率。

3.超聲內鏡檢查藉助顯影劑能較清楚地顯示胃黏膜五層結構,可明確黏膜下病灶、腔外壓迫及腫瘤浸潤的深度等,對壁間型和混合型有較大的診斷價值。並為臨床醫師選擇治療方案提供幫助。

4.B超檢查大多數平滑肌肉瘤其超聲顯示為內部高低不均勻的回聲區,但最後確診仍需病理組織學的檢查。

鑑別

1.胃底部平滑肌肉瘤與賁門癌的鑑別:

(1)胃底部平滑肌肉瘤胃泡內有軟組織腫塊,與賁門癌相同;

(2)胃底部平滑肌肉瘤即使靠近賁門部也很少累及食管,而賁門癌累及食管下端,為診斷賁門癌的依據。

2.良惡性平滑肌瘤的鑑別:

(1)如腫塊超過10cm,則惡性可能性較大;

(2)如龕影大而不規則.或在瘤體中心部位有特徵性竇道形成,多為平滑肌肉瘤。

(3)腫瘤在短期內發展快應考慮為惡性。

臨床表現

症狀無特異性,其出現時間和程度取決於腫瘤的部位、大小、生長速度以及有無潰瘍。約半數以上的患者因上消化道出血就診,其次為上腹部不適和輕度疼痛。約1/3患者可捫及上腹腫塊。

併發症

胃平滑肌肉瘤的腫瘤中心性潰瘍,加之血循環豐富,故破潰後常易發生上消化道出血,以黑便多見。少數患者出血量大時可出現嘔吐咖啡樣物或解紅色血便。腫瘤可直接侵犯胃周圍組織,常累及大網膜及腹膜後,並經血行轉移,多見於肝,其次為肺。淋巴轉移不常見。