藥物名稱

羥苄唑

羥苄唑別名 羥苄唑、羥苄苯並咪唑

外文名 Hydrobenzole 、Hydroxybenzyl Benzimidazole,HBB、α-Hydrozybenzylbenzimidazole

藥理作用

羥苄唑

羥苄唑抗微小RNA病毒藥。抑制人類腸道病毒、柯薩奇病毒、脊髓灰質炎病毒和"紅眼病毒"。 能選擇性抑制被感染細胞的微小RNA病毒聚合酶。在組織培養中50μg/ml本品能有效地抑制人類腸道病毒、柯薩奇病毒(coxsackievirus)和脊髓灰質炎病毒等多種株型。豫、滬在組織培養中用本品(10μg/ml)能抑制急性流行性出血性結、角膜炎(俗稱“紅眼病”)病毒(滬-17株)。本品系苯並咪唑的羥苄衍生物,能在感染細胞內部抑制RNA聚合酶,從而抑制RNA的合成。對流行性出血性結膜炎病毒有明顯的抑制作用。

適應症

主要用於治療急性流行性出血性角結膜炎。 適用於急性流行性出血性結膜炎。用於流行性出血性結膜炎(即紅眼病),亦可用於其他病毒性角膜炎、結膜炎及細菌性結膜炎。臨床套用見效較快,對眼黏膜無明顯刺激作用。

副作用

蕁麻疹

蕁麻疹1、用藥期間飲酒時可發生噁心、嘔吐、頭痛、面紅、低血壓及呼吸困難等反應,應忌酒。

2、偶可致過敏反應,有蕁麻疹及藥物熱等,對頭孢菌素過敏者禁用。過敏體質或對青黴素過敏者慎用。

3、腎功能不全者,應減量使用。

4、孕婦及3月以下嬰兒慎用。

5、肌注可致局部疼痛,偶可產生血栓性靜脈炎。

用法及用量

滴眼液點眼: 1~2滴/次,4~6次/日,或遵醫囑。( 滴眼:1-2次/小時。)

不良反應

局部有輕微刺激感。

注意事項

乙醇

乙醇1、青黴素過敏或過敏體質者慎用。

2、禁與含乙醇藥劑(如氫化可的松注射液)同用,以免引起醉酒樣反應。

3、可干擾凝血功能,大劑量時可致出血傾向。

4、溶解後,由於產生二氧化碳,容器內部壓力增高。

藥物相互作用

羥苄唑與抗凝劑之間的相互作用不明顯,本品與頭孢噻肟、甲硝唑、克林黴素、環孢菌素等同用後,各藥物的藥動學過程均無明顯改變。

藥理毒理

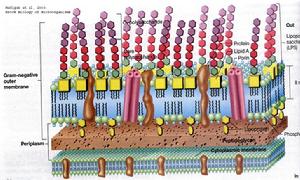

通過抑制細菌的DNA鏇轉酶和DNA複製而發揮作用。由於其獨特的作用機理,具有抗菌譜廣、抗菌活性強的特點,對革蘭氏陰性菌、陽性菌群均有較強的抗菌作用。

對葡萄球菌、化膿性鏈球菌、溶血性鏈球菌、腸球菌、肺炎球菌、大腸桿菌、檸檬酸細菌屬、肺炎桿菌、腸菌屬、沙雷氏菌屬、變形桿菌屬、銅綠假單細胞菌、流感嗜血桿菌、不動桿菌屬、彎曲桿菌屬、衣原體屬敏感性菌種等感染有效。本品與其他類抗菌藥未見交叉耐藥性。

先鋒羥苄唑

革蘭陰性菌

革蘭陰性菌藥理作用

本品對革蘭陰性菌作用強,優於頭孢唑啉。對厭氣梭狀芽孢桿菌、腦膜炎雙球菌、淋球菌、大腸桿菌、肺炎桿菌,吲哚陽性變形桿菌等作用,比第一代頭抱菌素強,特別是對嗜血桿菌屬,本品最有效。但對流感桿菌作用略遜色於頭孢呋辛。本品及其水解後頭孢孟多均具有抗菌活性。本品對不發酵革蘭陰性菌如綠膿桿菌和不動桿菌無效;時脆弱類桿菌族療效亦差。

動力學

本品進入體內數分鐘即水解為頭孢孟多,肌注後約0.5~1h到達血藥峰濃度,泮分布於許多組織(如心肌、骨、膽囊)和體液(如胸水、滑液)中,膽汁和尿液中含量亦豐,腦脊液中濃度低。血漿蛋自結合率約70%~80%,分布容積為0.16±0.05L/kg,約85%以頭抱孟多原形由腎臟排出,主要由腎小球濾過和腎小管分泌,丙磺舒可延緩之。消除半衰期為0.5~1h,腎功能障礙者延長,須相應調整劑量。

適應症

臨床上主要用於敏感菌所致各種感染,如呼吸道感染、腎盂腎炎、尿路感染、腹膜炎、菌血症及皮膚、軟組織、骨和關節等感染。由於尿濃度高,對尿路感染療效較高。

用法用量

靜脈注射或深部肌內注射,成人,0.5~1.0g/次,3~4次/d,兒童,每日每千克體重50~100mg,分次給予。

不良反應

青黴素

青黴素2、本品含n-甲基硫化四氮唑(nmethylthiotetrazole)側鏈,有導致凝血酶原減少而引起出血的可能,停藥和注射維生素K後可予糾正。用藥期間飲酒可發生噁心、嘔吐、頭痛、面紅、低血壓、呼吸困難等雙硫醒樣反應。

3、偶可致過敏,有蕁麻疹、藥熱等。過敏體質或對青黴素過敏患者慎用。可引起血清穀草轉氨酶、谷丙轉氨酶、鹼性磷酸酶暫時性升高。

製劑粉針劑:0.5g,1g,2g。(以頭孢孟多計)。

藥物治療

目的:探索羥苄唑治療甲真菌病國內患者的劑量、療程和療效。方法:服藥150mg,2次/周,指甲損害療程3個月,趾甲損害療程4個月,停藥後每月隨訪1次共6個月。結果:共觀察53例,治療結束時,治癒率54.7%,真菌清除率72.3%,以後逐月增高,停藥後6個月時,治癒率98.1%,真菌清除率97.9%,1例無效,培養為近平滑念珠菌,可能與其天然抗藥有關,治療中未見明顯不良反應。結論:羥苄唑為新一代廣譜、高效抗真菌藥,對各臨床類型甲真菌病均有明確療效,值得推廣套用。

病例選擇

接受治療的患者均為我院門診或住院患者,剔除不能配合用藥及對咪唑類藥物過敏者,妊娠、哺乳期婦女以及肝、腎功能障礙者禁用。53例中單純指甲感染者28例,單純趾甲感染者16例,指甲合併趾甲感染者9例。男35例,女18例,年齡16~58歲,平均42.1歲,病程為3月~18年。靶甲之類型為遠端側位甲下型甲真菌病(DLSO)18例,近端甲下甲真菌病(PSO)6例,全甲營養不良型甲真菌病(TDO)26例,淺白甲真菌病(swo)3例。

所有患者均進行真菌學檢查,初診時均為直接鏡檢陽性;培養結果:紅色毛癬菌18例,絮狀表皮毛癬菌8例,紫色毛癬菌5例,白念珠菌7例,近平滑念珠菌1例,須癬毛癬菌3例,酵母菌5例,其餘6例為培養陰性,陽性率為88.6%,每次復檢均取同一部位甲屑。

方法

用羥苄唑150mg,2次/周,指甲損害患者持續用藥3月,甲或趾甲伴有指甲損害者持續用4月,服藥結束後終止治療,繼續每月觀察1次,所有患者隨訪至治療後6個月。

療效判定標準

真菌鏡檢

真菌鏡檢臨床療效判定痊癒:病甲完全消失,甲板光滑平整,色澤明亮;顯效:病甲消失>70%;好轉:病甲消失>25%;無效:病甲消失<25%。

真菌學療效判定清除:真菌鏡檢、培養均為陰性;未清除:真菌鏡檢或培養為陽性。

案例總結

羥苄唑治療甲真菌病,指甲損害一般在服藥後1月出現療效,此時可見新甲長出,而趾甲則需1.5~2月,服藥後3月(對指甲而言)和4月(對趾甲或趾甲合併指甲損害),羥苄唑即可取得較高的治癒率,停藥後,其治癒率逐月增高

不良反應

37例患者治療前後作血、尿常規及肝、腎功能檢查無明顯變化,所有病例均未見明顯影響治療的副作用發生。在治療和隨訪觀察期間,治癒患者未見1例復發。

藥效分析

在體外活性試驗中,羥苄唑對大部分致病真菌都有很高的敏感性,且有資料表明,羥苄唑的體內活性常高於體外活性,因此羥苄唑已被廣泛套用於真菌病的治療中,特別是深部真菌感染,但在淺部真菌病,特別是中國患者中的甲真菌病中套用較少。

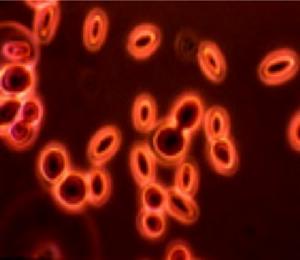

酵母菌

酵母菌近年來甲真菌病致病菌種已發生了有意義的變化,酵母感染的發病率逐年上升,羥苄唑對酵母菌和皮膚癬菌都具有很高的抑制作用,因此羥苄唑在甲真菌病的治療中可以起越來越重要的作用。

副反應分析

羥苄唑致溢乳1例

病歷摘要

核磁共振

核磁共振案例總結

羥苄唑為苯吲哚衍生物,是臨床上常用的胃酸抑制劑,作用機制:(1)羥苄唑為弱鹼,可濃集於酸性環境的壁細胞頂端膜構成的分泌性微管和胞漿內管狀泡上,與氫離子結合形成H+、K-—ATP酶的活性抑制物-次硫胺,並與壁細胞H+、K+—ATP酶硫醇結合,形成酶-抑制物複合體,使之失去活性,從而抑制氫離子進入胃腔;(2)反饋性引起胃泌素升高,增加胃黏膜的防禦功能,其不良反應罕見噁心、頭痛、腹瀉、便秘、腹脹,少數出現皮疹,一般停藥後自行消失。

藥物毒理分析

羥苄唑,具有抑制甲狀腺素的合成作用,用於甲狀腺功能亢進行治療,為臨床常用抗甲狀腺藥物之一。

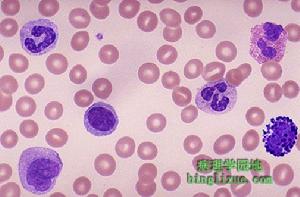

粒細胞

粒細胞羥苄唑致粒細胞缺乏的機制目前尚不清楚,估計主要是藥物對骨髓的細胞毒作用,使粒細胞成熟障礙,產生粒細胞缺乏。一般情況下40歲以上患者使用羥苄唑時,出現粒細胞缺乏症的機率較高,而青少年則不會發生,這可能由於青少年骨髓增生相對活躍,對羥苄唑的耐受性強。

粒細胞缺乏症狀的危害在於降低機體細胞免疫功能,使患者抵禦能力下降,因此易受病原微生物侵犯而引起發熱、咽痛、咳嗽、乏力、頜下啉巴結腫口、口腔潰瘍、以及皮疹、肌肉和關節痛等症狀。正在服用羥苄唑的甲亢患者,尤其是中老年患者,如果出現上述症狀,應視其為粒細胞缺乏症的警報,及時查血白細胞和中性粒細胞,結合骨髓檢查加以確診。

當患者白細胞總數降至400/ul以下時應立即停用羥苄唑,進行隔離防護,給予大劑量抗生素抗感染,加用升白細胞藥物如利血生、鯊肝醇、維生素B4、惠爾血等,並同時進行對症治療,以防止重症感染,降低病死率。

相關詞條

甲硝唑、替硝唑、大蒜素、小檗鹼、鞣酸小檗鹼、黃藤素、魚腥草素鈉、苦參總鹼、異煙肼、對氨基水楊酸鈉。