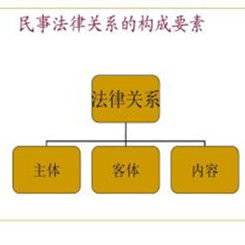

概念

《婚姻法》

《婚姻法》法律行為理論起源於民商法學,現代民商法中的法律行為概念和系統的法律行為理論均始自德國,民事法律行為制度在德國民商法總則中首先被確立,統轄著契約法、遺囑法和婚姻法等具體的設權行為規則,形成民商法中不同於法定主義體系的獨特法律調整制度;作為抽象觀念,它又以系統完備的理論形態概括了民商法學中一系列精緻的概念和原理,形成學說中令人矚目的獨立領域。以後,這一概念為各法律學科所普遍關注,在法理學、行政法學、刑法學中形成相應的概念。但是,在對各學科關於法律行為研究成果的比較中不難發現,法律行為的內涵在各法律學科中是有差別的。在法理學上,“法律行為是一個涵括一切有法律意義和屬性的廣義概念和術語”,它具有社會性、法律性、可控性、價值性的特徵。而在民商法學上,民事法律行為“是權利主體所從事的,旨在規定、變更和廢止民事法律關係的行為。而民事法律行為作為一項民事法律制度,是一種調整方式,它與法定主義調整方式相對應,它僅適用於法定主義不能發揮作用的範圍。”而在民商法中,有學者將違法行為歸入事實行為,即並不認為其是法律行為。自此可以看出,在各學科對法律行為的研究中,不僅存在認識上的差別,而且其成果直接反應到立法中,也形成了法律制度的不同。民商法作為傳統的私法領域,法律行為制度的建立直接以意思自治為基礎,充分體現了其私法自治、契約自由的理念。而行政法作為公法領域,法律行為制度的建立則以權力為基礎,特彆強調行政權力的意識先定理念。法理學作為各部門法學理論的系統抽象與概括,其對法律行為的研究建立在部門法學的基礎上,因而得出了既能適用於公法領域、又能適用於私法領域的法律行為的概念。但法律行為研究的這種現狀卻給經濟法研究提出如下問題:

(1)經濟法作為體現國家干預經濟意志的法律部門,是適用公法手段調整私法領域的規範體系,這樣一個法律部門的法律行為應是怎樣的法律涵義?

(2)如何建立經濟法律行為制度?其建立的基礎是什麼?它所適用的範圍又是什麼?研究意義

《經濟學原理》

《經濟學原理》由於法律行為被認為是連結主體制度與其他制度的紐帶,是“主體和權利之間的橋樑、媒介”,是客觀權利義務向主觀權利義務轉化的路徑,是法制度向法現實轉化的接口。因而被作為法學的指導性概念,受到了法學理論的普遍重視並成為了各部門法學共同關心的一個基本論題,民商法學、行政法學、刑法學、法理學等學科在這一領域均取得了相當的研究成果。但由於各學科研究對象的性質不同以及價值目標的不同,它們研究法律行為的重點、角度和具體目的都是各不相同的。在民商法學中,研究的重點是民事法律行為或民事行為,將其看作是聯結權利主體制度、物權制度、債權制度三大民法理論的紐帶,是實現民法基本精神的前提“民商法學研究民事法律行為的主要目的是為了分清行為的法律效果,分清有效行為、無效行為、可撤銷的行為和侵權、違約行為。刑法學上主要是研究犯罪行為,將其看作”不僅是連線犯罪構成諸要件的紐帶,而且是刑事責任理論賴以建立的支柱“,並形成了”無行為則無犯罪亦無刑罰“的格言;刑法學研究犯罪行為的目的是為了分清罪與非罪的界限。在行政法學中,則將行政行為和相對人的法律行為看是一對最基本的概念,其研究行政法律行為的目的主要是解決依法行政問題。

關於經濟法學是否需要研究法律行為的問題,答案是肯定無疑的。

(一)經濟法作為體現國家干預經濟的意志的規範體系,其調整對象實質上是人們的行為。

按一般法學理論,法律是調整一定社會關係的規範體系,經濟法也不例外。而社會關係不過是人與人之間的互動行為,它依賴於人們的互動行為而產生,又由於行為的作用而充滿生機與活力。因此,法律只有通過影響人們的行為才能實現對社會關係的調整。法律作為為人而設計的規範,其直接目的在於影響人的行為或行為傾向,使人們的行為達到法律規則和原則所設計、所表達的行為模式,進而實現它的價值目標。

(二)經濟法律制度是模式化的行為體系,而法律行為體系是動態的法律現實。

經濟法研究的一個重要對象是經濟法律制度,而經濟法律制度則是由權利和義務組成的規範體系,因此,經濟法的最基本和最核心的要素仍然是經濟權利和經濟義務。所謂經濟權利,不過是主體可以主動地做出一定經濟行為,或者要求權利相對人做或不做一定經濟行為;經濟義務則是主體應當、必須作出一定行為或不得作出一定行為。

(三)經濟法所體現的國家干預經濟的意志和經濟公平與社會公平的價值目標必須藉助於經濟法律主體的經濟法律行為才能實現。

經濟法是國家干預經濟的意志和協調全社會經濟利益目標的體現,作為法律檔案的各種經濟法律法規不過是立法者主觀設定的國家意志和目標,這種意志和目標的實現需要有代表國家的政府及其工作人員的各種經濟行為和其他市場主體的各種經濟活動。離開了經濟行為,經濟法律的國家意志和價值目標都只是一紙空文。

(四)經濟法律行為的本體屬性與作用已構成了研究經濟法律行為的充分理由。

這裡值得強調的是,經濟法學作為研究經濟法規範運動規律的理論體系,其行為科學的性質要求我們必須研究經濟法律行為。經濟法規範實質上是關於人們經濟行為的規範。“在市場經濟條件下,自利動機形形色色,法需要日見其多,法資源合理配置日趨突出,法行為選擇模式日益重要,各種法律問題層出不窮,這一切都為加強法制建設提供了客觀依據,也為法學研究拓展了廣闊領域。”現代法學的焦點正是由規範重心向行為重心轉移,產生於現代市場經濟條件下的經濟法既然是一門新興的法律科學,就應充分適應現代法學發展的要求。

界定

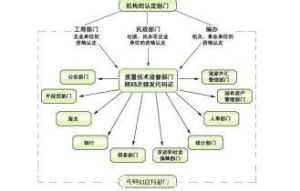

企業經濟行為

企業經濟行為第一,經濟法律行為是能夠引起經濟法律關係產生、變更和消滅的事實的一種。它是能夠引起經濟法律關係產生、變更和消滅的客觀情況,是人的有意識活動。

第二,經濟法律行為是由經濟法律規範規定和調整的行為。這是經濟法律行為同其他法律上行為的重要區別。其他法律行為如行政法律行為是由行政法律規範規定的行為,民事法律行為是民事法律規範規定的行為,犯罪則是刑法規定的行為。

第三,經濟法律行為是發生經濟法上效果的法律事實。這裡所謂經濟法上的效果,指經濟法上權利的變動,也就是發生、變更、終止經濟法權利和義務。

特徵

1、社會性。法律行為作為人的活動,當然具有社會性。這種社會性可以理解為:第一,人的行為是社會的產物,受到社會經濟和社會關係的制約。第二,行為是社會關係的創造者,人的法律行為總是直接地或間接地與社會發生利害關係,其中包括利益的衝突與一致。第三,人的行為是社會互動行為,即引起他人行為的行為。這種互動性是法律行為成為法律事實的動因。第四,法律行為是其他社會行為的形式或一個方面,它往往與其他社會行為交織在一起,並作為其他社會行為的形式或一個方面而存在。第五,受社會法律規範的制約。

2、法律性。這是法律行為區別於一般社會行為的根本特徵。這一特徵是指:第一,法律行為是由法律規定的行為,即是由法律規範所決定的範圍內的行為,這種行為既包括國家希望發生的行為,也包括國家不希望發生的行為。第二,法律行為是發生法律效果的行為。即首先,它能夠引起人們之間權利義務關係產生、變更或消滅;其次它是受到國家承認、保護、獎勵或是受到國家否定、取締、懲罰的行為。第三,法律行為是法律現象的組成部分。

3、可控性。法律行為都是可以控制的行為,既可以受到法律的控制,又能受到個人的自我控制。這種可控性是由於法律行為的規律性和意志性所決定的。

4、價值性。法律行為的價值性在於:第一,法律行為是基於行為人對該行為的意義的評價而作出的。第二,法律行為是以需要為機制的,由行為人的需要所推動或引發。第三,法律行為是一種對象實踐活動,體現了主體與客觀的關係。第四,法律行為是一定社會價值的載體,人們可以用善惡、好壞、利害等範疇進行評價。

基本分類

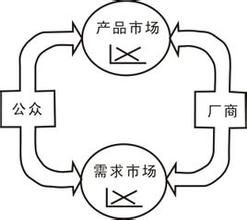

經濟學理論

經濟學理論(一)政府行為與市場主體行為

經濟法律行為可以根據其行為主體的不同,分為政府行為和市場主體行為,現代市場經濟條件下三大行為主體,政府、企業、消費者,不同主體的行為受到經濟法的規範,將產生不同的法律效果。

(二)巨觀調控行為與市場規制行為

經濟法律行為可以根據政府調節市場經濟的任務和作用不同,分為巨觀調控行為與市場規制行為。在市場經濟運行過程中,政府為彌補市場調節機制的不足而介入市場,為實現一定的經濟政策目標而發揮作用。一方面它要運用各種經濟槓桿從巨觀上調節經濟的運行,實現總量和結構的平衡與合理化,從而為市場經濟的運行創造一個良好的環境,以減少內部或外部的不經濟,協調個體營利性和社會公益性的矛盾,保障社會經濟協調有序地發展。為了保障巨觀調控目標的實現,維護市場機制的有效運作,降低交易成本,防止市場失靈,還必須對市場經濟進行必要的規制以保護公平、自由的競爭,規範市場秩序,保護消費者利益。與政府在市場經濟運行中的兩方面基本任務相適應,經濟法律行為也分別地表現為巨觀調控行為和市場規制行為。若從市場經濟其它主體的角度看,相應地也可分為接受巨觀調控行為與接受市場規制行為。

(三)規制行為與受制行為

經濟法律行為可以根據其行為主體的法律地位不同,可分為規制行為與受制行為。經濟法作為國家運用公法手段調整私法關係的法律部門,政府在經濟法上處於中心地位,其行為對於市場經濟運行和市場主體的影響是顯而易見的,它與企業和消費者的行為在經濟法上無同日而語之可能。直言之,規制行為是指巨觀調控機關和市場規制機關的巨觀調控和市場規制行為;而受制行為則是指市場主體的接受調控和規則的行為。區別這兩種行為的意義在於規範規制主體的行為,以保證受制主體的合法權益不受侵犯。換言之,研究規制主體的行為制度,以充分利用市場機制的作用為界定範圍。