笈多美術

笈多美術簡介

相關書籍

相關書籍建築

笈多時代的建築遺存極少,法顯在他的《佛國記》中曾讚嘆笈多王朝首都華氏城(今巴特那)宮殿的壯麗,現已蕩然無存,殘存至今的石造或磚砌的笈多宗教建築一般規模較小,似乎與所謂黃金時代不太相稱。然而,笈多建築特別是新興的印度教建築的形制,卻承先啟後,提供了以後數世紀印度建築的雛形和範式。

佛教建築

笈多美術

笈多美術印度教建築

笈多印度教建築處於印度教神廟初創時期,神廟的形制尚未定型,呈現由簡而繁的多種形式,大致可分為3期:①初期神廟構造簡樸,僅由1間方形平頂聖所(供奉神像或林伽的密室)和正面的1 座列柱門廊組成,例如中央邦蒂哥瓦的石造神廟(5世紀初);②中期神廟略為複雜,整個神廟建於方形台基之上,在聖所周圍增修了帶有頂蓋的迴廊,即右繞甬道,例如中央邦班納縣的帕爾瓦蒂神廟(5世紀中葉);③後期神廟更加完備,在聖所上方出現了方尖角錐形高塔,即成為中世紀印度教神廟最顯著特徵的悉卡羅(象徵印度教神山),在聖所和台基外壁上飾有印度教神像和神話浮雕,例如北方邦坎普爾縣的皮德爾岡磚廟(5世紀末) 和詹西縣的代奧格爾十化身神廟(6世紀初)。

此外,在中央邦博帕爾附近的烏德耶吉里石窟,開鑿於5世紀前後, 是笈多時代印度教藝術的寶庫。該石窟群包括18座印度教石窟,兩座耆那教石窟,部分石窟的形制類似初期神廟。

雕刻

笈多時代的雕刻成就最為突出。雕刻中心有馬圖拉、薩爾那特和馬爾瓦等地區,題材以佛像和印度教神像為主,風格既不像古代的古風式雕刻那樣質樸,又不像中世紀的巴洛克雕刻那樣繁縟,而是既樸素又華麗,既崇高又優美, 臻於印度古典主義藝術的極致。

佛教雕刻

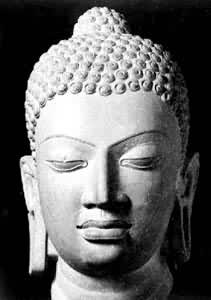

笈多佛教雕刻,在繼承貴霜時代的犍陀羅與馬圖拉雕刻傳統的基礎之上,遵循印度民族的古典主義審美理想,創造了純印度風格的笈多式佛像。笈多式佛像在高貴單純的肉體塑造中灌注了沉思冥想的寧靜精神,精神美成為肉體美的內在靈魂,肉體美成為精神美的直接表現,達到了高度平衡、和諧、統一的境界,代表著印度古典主義美術的最高成就。在笈多雕刻的兩大中心馬圖拉和薩爾那特,分別創造了笈多式佛像的兩種地方樣式──馬圖拉式和薩爾那特式佛像。

笈多美術

笈多美術薩爾那特式佛像的一般造型特徵,諸如印度人的臉型、冥想的眼神、整齊的螺發、頎長的身材和華麗的光環等,均與馬圖拉式佛像類似,不同之處是薩爾那特式佛像的薄衣更薄,幾乎像玻璃一樣完全透明,僅在領口、袖口和下擺邊緣依稀可辨幾絲透明衣紋,乍看恍若裸體,因此薩爾那特式佛像亦被稱之為“裸體佛像”。這種全透明的衣紋效果是薩爾那特式佛像最典型的特徵。此外,薩爾那特式佛像通常採用近似白色大理石的淺棕灰色楚那爾砂石作為雕刻材料,比馬圖拉佛像通常採用的黃斑紅砂石更顯得色調淡雅純淨。薩爾那特式佛像最著名的代表作是薩爾那特出土的楚那爾砂石雕刻《鹿野苑說法的佛陀》(高約1.6米,作於5世紀,薩爾那特博物館),與新德里國立博物館的《馬圖拉佛陀立像》堪稱笈多雕刻的雙璧,印度藝術的至寶。在這尊佛像台座正面浮雕的中央刻有法輪,兩側跪拜著兩隻鹿、五比丘和母子信徒,表現佛陀在鹿野苑(薩爾那特)初次說法的傳說。佛陀在台座上結跏趺坐,胸前雙手作轉法輪勢,低垂的目光流露出澄思靜慮的內省神情,微翹的嘴角浮現出滲透了人生真諦的神秘微笑,背後碩大精美的光環雕飾著一圈圈連珠紋、纏枝花蔓帶和連弧紋,光環頂部兩角各有一飛天向內飛舞,意味著佛陀已進入唯識玄想、華采繽紛的精神境界。透明的薄衣輕虛空靈,顯現出佛陀清淨無垢的肉體。淺棕灰色砂石瑩潔光潤,與整個作品寧靜、內向、和諧的基調十分吻合。薩爾那特式佛像的代表作還有薩爾那特出土的兩尊《薩爾那特佛陀立像》(474,477)、比哈爾邦蘇丹甘吉出土的《蘇丹甘吉銅佛像》(約作於6世紀,伯明罕博物館)、桑奇大塔圍欄內的佛陀坐像(5世紀後半葉)等。

印度教雕刻 笈多印度教雕刻,在追求古典主義的平衡、和諧、完美的同時,強調造型的力度、動態和生命感,逐漸顯示出從古典主義向巴洛克風格演變的跡象。當時馬圖拉、烏德耶吉里、代奧格爾等地,在佛像雕刻的刺激之下,興起了毗濕奴、濕婆等印度教諸神的造像熱潮。

馬圖拉地區卡特拉出土的紅砂石雕刻毗濕奴立像(5世紀),面容沉靜,身材勻稱,寶冠輝煌,珠飾豪華,是笈多古典主義神像的代表作。 約開鑿於402年的烏德耶吉里石窟第6窟入口的恆河女神與葉木那河女神雕像,左右外壁的浮雕,都充溢著活潑的生命感。烏德耶吉里第5窟的高浮雕嵌板《毗濕奴的野豬化身》(5世紀初),寬3.9米,高6.7米,瓦拉赫昂首天外的雄姿充滿了壓倒一切的威力。第 4窟的《一面林伽》正面雕有濕婆頭像,造型與中央邦庫赫出土的《一面林伽》(5世紀) 同樣精力彌滿。 貝斯那伽爾出土的《七母神坐像》(5世紀前半葉)肌肉飽滿而緊張。代奧格爾十化身神廟南壁的砂石高浮雕嵌板《毗濕奴臥像》(6世紀初) 是笈多後期的傑作。身軀偉岸的毗濕奴雖處於靜謐的安眠狀態,仍孕育著更新宇宙的內在活力。十化身神廟東壁的《那羅和那羅延》、北壁的《毗濕奴拯救大象》也活力充沛。瓜廖爾附近松德尼出土的浮雕殘片《飛天》(約535),乾達婆與阿布薩羅聯翩飛翔,阿布薩羅飄帶漫舞,動態輕盈,預示了中世紀印度教巴洛克雕刻繁盛時期的到來。

繪畫

難陀出家因緣故事(敦煌壁畫)

難陀出家因緣故事(敦煌壁畫)這些壁畫的風格,處於從古典主義的高貴單純向巴洛克的豪華絢爛過渡期間。構圖緊湊和諧而曲折多變;人物造型尤其是呈三屈勢的女性體態優雅,眼神飛動,手勢微妙;線條流麗,色彩鮮艷。在肌膚或花卉著色時邊緣部顏色較深,向內暈染漸淡,具有一定立體感,這種凹凸暈染法是阿旃陀壁畫的特技之一(見阿旃陀石窟)。

工藝美術

笈多時代的冶金、鑄幣、制陶和象牙雕刻等工藝水平都達到了驚人的高度。旃陀羅笈多二世時期鑄造的一根祀奉毗濕奴的金翅鳥熟鐵圓柱,現矗立於德里顧特卜尖塔附近,高7.25米,重6.5噸,至今尚未生鏽。《蘇丹甘吉銅佛像》高2.28米,重1噸,也是金屬工藝的傑作。笈多諸王發行的金幣以設計精美著稱,鐫有沙摩陀羅笈多(335~376年在位)彈奏尾那、旃陀羅笈多二世獵獅等圖案的金幣都堪稱藝術珍品。北方邦阿黑恰德拉出土的赤陶《帕爾瓦蒂頭像》(5世紀),鬈曲的波狀長發和腦後的髮髻塑造得異常優美。

笈多美術在印度、東方和世界美術史上都占有十分重要的地位。現代各國學者公認,笈多美術比犍陀羅美術成就更為巨大,影響更為深遠。笈多式佛像不僅影響了南亞、東南亞、中亞諸國的佛像,而且比犍陀羅佛像更深地影響了中國的佛像。中國北齊畫家曹仲達“曹衣出水”的佛像畫法,可能亦曾受笈多馬圖拉式佛像的啟發。