概要

影視戰爭場面

影視戰爭場面歷史背景

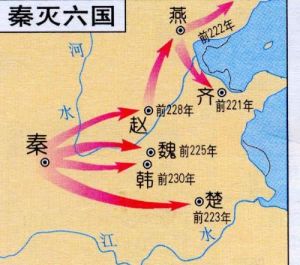

秦滅六國之戰

秦滅六國之戰齊國向為東方之強國。但到秦始皇初年,齊政權傳至齊王建時,齊威王時期建立起來的霸業早已成為歷史的陳跡,齊國實已徒具東方強國的虛名。它政治落後,經濟發展緩慢,國無賢臣良將,軍無奮進戰鬥之志,面對強秦即將發動的並滅六國的戰爭,竟毫無準備,坐以待斃。

韓國本來就是三晉中最弱的一方。到韓桓惠王時,韓就已臣服於秦國。秦始皇初年,韓國的疆域更加縮小,只剩下都城陽翟與其周圍10多箇中小城邑,基本上已是名存實亡之國了。

魏國雖然也曾經歷過戰國初期最強盛的時期,它據有河東、河西、河內、河外廣大地區,疆域之內山河縱橫,形勢險要,但由於它阻扼秦東出函谷之咽喉,多年均為秦之首要對手,特別是自魏惠王以來,不斷被秦戰敗,疆域日漸縮小。秦始皇初年,正當魏安厘王晚期,國勢更加衰弱。但信陵君竊符救趙,尤其是聯合各諸侯國合縱抗秦,取得河外大捷,大大提高了魏的威望,本應乘勝恢復魏之疆域,然而安厘王昏聵無能,不但不藉機復國,反而聽信秦國離間挑撥,罷黜信陵君,失去了東山再起的可貴時機。

趙國地處中原之北方,方圓2000里,也是北方之強國。在趙武靈王時,倡導胡服騎射,革新政治,富國強兵,國勢為之一振。趙國北拒匈奴,南抗強秦,成為唯一可與秦相抗衡之國。但趙武靈王死後,趙屢被秦兵攻伐,對本國良將廉頗、李牧等不予任用,竟聽信讒言妄加誅黜,趙王的這種昏庸無能,使趙終於為秦所破。

燕國春秋初期尚屬極弱小之國,到燕昭王時,勵精圖治,疆域擴大,國力日強,曾北至遼東,西至上谷,南與齊、趙接壤。到燕王喜當政時期,非但不與近鄰趙、齊修好,且常常發動混戰,勞民傷財,國力損耗巨大,成為六國之中略強於韓的弱小之國。楚國自春秋至戰國始終未失其南方大國之地位,領有疆域5000里,帶甲百萬,地大物博,粟支10年,為諸侯國中具有相當實力的大國。但自秦將白起攻陷楚都後,楚國勢力大大減弱,國都被迫遷於陳地,以後又再遷於巨陽與壽春。都城多次被迫遷移,大大挫傷了楚國的民心士氣。楚考烈王當政的前後,楚國實際上已徒具強楚之名,遠遠無法與秦相匹敵。

秦國地處西陲,原為關中地區的一個戎狄小國,春秋時期遠較中原地區各諸侯國落後,春秋各國稱霸中原盟會爭雄時,秦常被擯斥於外。但自秦孝公起勵精圖治,任用商鞅變法革新,廢除舊奴隸主貴族特權和世卿世祿制度,逐漸建立起中央集權的封建統治政權。對內實行“獎軍功、教耕戰”,對外則連橫而戰諸侯。司馬錯又南並漢中、巴蜀,北滅義渠、隴西,巴蜀廣大地區先後為秦所有。後白起率軍攻拔楚都郢,又擊潰趙魏聯軍於華陽,殲滅趙軍於長平,中原地區的大片河山幾乎都在秦國的控制之下。

戰略準備

秦滅六國之戰

秦滅六國之戰戰爭過程

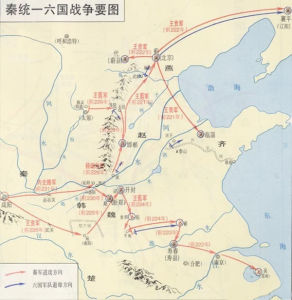

並韓滅趙

秦並韓滅趙戰爭

秦並韓滅趙戰爭 戰國七雄-春秋戰國時期的地圖

戰國七雄-春秋戰國時期的地圖秦始皇十七年,趙王遷六年(公元前230年),趙發生特大旱災,秦就於次年再度發動對趙大舉進攻。秦軍派出南北兩路大軍並抽調一些少數部族兵參加作戰,趙軍則在大將軍李牧、副將司馬尚指揮下,繼續對秦軍作戰。秦軍雖經苦戰,但勝負未分。秦王和他的謀臣認為秦兩次伐趙均被李牧所阻,都深感在軍事上無法取勝,遂改用反間計,不惜重金收買趙國內奸趙王寵臣郭開在趙王面前造謠誣衊李牧、司馬尚企圖謀反。趙王竟不加分析即輕率罷免了李牧、司馬尚,改任趙蔥、顏聚為趙軍統帥,並錯誤地將名將李牧殺害。

趙王遷由於中了秦之反間計,為秦滅趙鋪平了道路。趙蔥不是王翦的對手,很快被秦軍擊敗,趙蔥被殺,顏聚收拾殘兵退回邯鄲勒兵固守。內奸郭開被秦收買,甘心為秦效勞,多方勸趙王投降。趙公子嘉則堅決反對,主張戰鬥到底,率領宗族、賓客參加了首都邯鄲的保衛戰。但趙王喪失鬥志,任由內奸郭開擺布,竟下令開城向秦軍投降,使建國250多年的趙國終於滅亡。

滅魏之戰

趙被秦滅亡後,秦即想南下滅楚,但中間尚相隔一個魏國,魏此時雖然已只剩國都大梁附近的一些城邑,但終屬秦進軍楚地之障礙,於是決定先滅魏,再伐楚。本來魏處於“天下之樞”,具有優越的戰略形勢,但由於戰爭頻繁,大量削弱了魏的實力。多年來,在強秦的進攻下,節節敗退,不斷割地求和,魏國大河以北領土被吞食殆盡。秦始皇二十二年,魏王假三年(公元前225年),秦派兵進攻魏國首都大梁。秦戰地統帥王賁認為大梁城垣堅固,很難在短期內攻拔,於是引大溝之水沖灌大梁城,經3個月戰爭,城垣崩塌,魏王假出降,被王賁所殺,魏國滅亡,秦以其地建為東郡。滅楚之戰

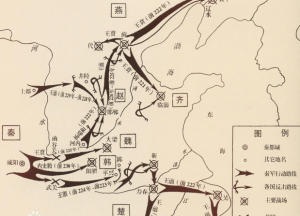

秦軍滅趙、破燕並魏後,緊接著大舉進攻楚國。當時楚仍為中國南方大國,擁有今河南西部及東南部,山東南部,湖北、湖南兩省,洞庭湖以東和江西、安徽、江蘇、浙江全部。楚國此時尚有對秦作戰所需要的實力。秦始皇認為年少壯勇的將軍李信,曾以數千兵急追燕太子丹於衍水,並獲得了勝利,是率兵攻楚的理想將領。於是便委以重任,並問李信說,如果派兵攻楚,需要多少兵馬?李信答覆說“不過用20萬人”。始皇又問王翦,王翦則說“非60萬人不可”。始皇不同意王翦的意見,而同意李信的說法,當即說:“王老將軍老矣,何怯也!李將軍果然壯勇,其言是也。”王翦以言不見用,謝病告老,歸還頻陽。李信則受命為秦軍統帥,與蒙恬率兵20萬對楚進攻。李信把兵力集中於穎川郡,鑒於秦楚接界多為平原,無險可扼,認為這次作戰的目的在於殲滅楚之野戰部隊。李信判斷,當秦軍向楚進攻時,楚軍為抗禦秦軍之進攻,必將兵力集中於汝水兩岸,即淮陽、商水、上蔡邊界地區。進而決定採取兩翼鉗形攻勢,包圍殲滅楚軍。於是確定以部分軍隊由蒙恬指揮,沿汝河兩岸前進,從正面進攻楚軍。主力軍由李信親自指揮,從汝水以南,經過舞陽、平輿、新蔡、潁邑迂迴楚軍左側翼,與蒙恬軍會師,包圍楚軍,聚而殲之。

秦滅六國之戰

秦滅六國之戰楚軍統帥項燕以秦軍轉變進軍方向,孤軍深入,立即率楚軍主力,兼程急進,追擊秦軍於棠溪,給秦軍以沉重打擊。李信戰敗,率軍往城父方向撤退。楚軍乘勝猛追,3晝夜戰鬥不息。秦軍連日所築營壘,都被楚軍攻破,都尉一級將領7人陣亡,李信軍損失慘重,多虧城父蒙恬軍的掩護,李信得以突圍逃回秦境,才免被俘。這是秦統一戰爭中宜安戰後,又一次重大的挫折。

秦軍遭受重大挫折,秦始皇雖然感到自己當初對統帥人選有誤,但並未動搖滅楚之決心,仍然繼續進行滅楚戰爭。李信失敗後,秦軍統帥一職只有重行起用王翦。秦始皇移樽就教,親往王翦家鄉頻陽邀請王翦出任秦軍統帥。王翦謝絕說,身體不好,難以從命。秦始皇則堅持請他出征,並問他有什麼要求。王翦此時才說:“大王必不得已用臣,非60萬人不可”。秦始皇應允。王翦於是接替李信,擔任秦軍統帥,率領60萬大軍對楚作戰。秦始皇親送王翦至京郊灞水之濱。王翦請求秦王多賜給他一些田宅。秦王答應了他的要求,王翦遂帶兵東去。

王翦根據已往長期作戰經驗,知道楚軍和趙軍都具有堅強的戰鬥意志,是能戰能守的軍隊。楚軍新近擊破李信指揮的秦軍,銳氣旺盛,鬥志昂揚,對付這樣的敵人,不僅沒有勝利的把握,一旦行動不慎,還會影響整個戰爭前途。所以王翦進入楚國後,即令部隊在商水、上蔡、平輿一帶地區構築堅壘,進行固守,並令部隊不許出戰。休整待命,故雙方相持數月沒有大的交戰。

楚對秦軍大舉東進,也集中全部兵力應戰。當時秦已滅三晉,無後顧之憂,有物力的大量支援,能夠打持久戰。楚則無論軍事、政治都遠為落後。統帥項燕仍然集中楚軍主力於壽春淮河北岸地區,等待秦軍的進攻。楚王責怪項燕怯戰,派人數度催他主動進攻秦軍。項燕軍只得向秦軍進攻,但既攻不破秦軍的營壘,秦軍又拒不出戰,項燕無奈,引軍東去。王翦立即令全軍追擊楚軍,楚軍為渦河所阻,雙方交手,楚軍被擊破東逃。秦軍追至蘄南,平定楚屬各地。斬殺楚將項燕,王翦率兵直取楚都壽春,楚國首都被秦軍攻陷,楚王熊負芻被俘。秦軍進軍蘄南,只經1年多的作戰,號稱南方赫赫之強國的楚,便冰消瓦解。

滅燕之戰

秦滅燕之戰

秦滅燕之戰秦軍追擊燕殘部到遼東,由於地方偏遠,對全局關係不大,即把兵力轉用於對楚作戰。經過3年左右時間,秦對楚戰爭勝利結束,又轉用兵力,由將軍王賁指揮,進攻遼東。燕軍無力應戰,燕王喜被秦軍俘虜。秦又立即轉移兵力,攻擊代郡,趙嘉率部雖力戰,終於不免失敗,悲憤自殺。

滅齊之戰

齊經過燕軍進占,元氣大為損耗,以至沒有力量參與東方各國與秦國縱橫捭闔的政治和軍事鬥爭。在秦軍並滅趙、韓、燕、魏、楚戰爭時期,齊國一直置身度外,坐視各國滅亡。過去當秦趙長平之戰的關鍵時刻,趙向齊請求援助軍糧,有政治遠見的周子曾向齊王說:“且趙之與齊楚,捍蔽也,猶齒之有唇也,唇亡則齒寒,今日亡趙,明日患及齊楚”,力主積極援趙。齊王競沒有接受這一具有戰略遠見的建議,爾後各諸侯國雖幾度聯合對秦作戰,齊都避免參加,或者參戰不力,企圖討好於秦。齊王建繼位40餘年,三晉、楚、燕與秦戰爭連綿不斷,齊由於與秦沒有共同邊界,未被攻擊,上下宴然,長期處於和平環境,不備兵革,不修戰備,政治上達驚人的麻木程度。齊王建本人昏庸無能,齊相國後勝又是一個貪財無厭之徒,秦多年來用重金賄賂後勝,後勝就為秦遠交近攻的策略效勞,終日規勸齊王建臣服於秦,朝野上下已無絲毫鬥志。所以儘管秦滅六國時,齊還擁有70餘座城邑,但仍不堪一擊。

秦始皇二十六年(公元前221年),秦王賁統帥的軍隊,由燕南部對齊北境突然進攻,直趨齊都臨淄。齊則毫無作戰準備,竟無應戰之兵。齊相後勝力勸齊王投降,齊王建也就不戰而降。齊王建被送於共這個地方,餓死於松柏之間。這個貪圖享受、喪失國家的亡國之君,得到應有的下場。

總結

秦滅六國之戰

秦滅六國之戰秦國方面

在戰爭頻繁,兼併不斷的戰國時代,任何國家都想要生存就必須改革圖強。因為舊的社會制度已不適應新形勢的發展變化,因此戰國七雄都進行了不同程度的改革和變法,吳起在楚國變法、李悝在魏國變法、商鞅在秦國變法等。其中秦國的商鞅變法是最徹底,取得的成效最大。公元前356年,商鞅在秦孝公

秦滅六國之戰

秦滅六國之戰秦國自秦穆公到秦始皇,對秦內政外交作出突出貢獻的賢臣都是來自外國,而六國用人大多限於本國,而且往往糟蹋從才。大家最熟悉的李斯作為秦國的大功臣,他原來就是楚國人。被秦國重用後,封他為客卿。面對秦王下的逐客令,李斯寫《諫逐客書》於秦王,使秦王及時取消逐客令,保住了秦王得天下的有才之士。逐不逐客在當時是關係到秦興亡的大事,正是由於李斯、尉繚、茅焦、王翦、李信和蒙恬等賓客的獻智獻策才使得秦王政統一了天下,登上了皇帝的寶座。如果當時秦王政一意孤行,李斯等客卿將會全部離去,秦的前途可想而知。正因為秦王能納李斯之諫,李斯等才能繼續為秦盡智竭力,才能有尉繚等人才源源不斷來投秦。尉繚是戰國末期一個傑出的軍事家,現存的《尉繚子》是他由魏入秦時所著,是我國著名的七部兵書《武經七書》中的一部,他的軍事戰略思想在秦並天下中起了重要的指導作用。秦王非常敬佩尉繚的才能,不僅讓尉繚享用與自己一樣的衣服飲食,且在尉繚面前表現得很卑謙。但尉繚與秦王相處後,覺得與秦王共事很危險,秦王得志將會吃人,於是便逃走。秦王發覺追回後不僅沒責備或懲治他,反而更重用他,封他為秦國尉,對他是言聽計從(《史記·秦始皇本紀》)。秦王政廣納天下之才,以禮相待,而六國用人大多限於本國,而且往往糟蹋人才。

“七國為爭天下,都招四方游士,但六國所用為相的都是宗族及國人。如齊國的田忌、田嬰、薛文;韓國的公仲、公叔;趙國的奉如、平原君。而只有秦國不是這樣,開始與之謀國以成就秦霸業的是衛國人衛鞅。其它如樓緩是趙國人;張儀、范雎是魏國人,蔡澤是燕人,呂不韋是衛國人,李斯是楚國人,秦都委以重任而不疑。而秦之所以能並天下,正是由於依靠了他們的力量”(宋·洪邁《容齋隨筆》)。這就說明了秦國與六國不同的用人態度,六國不僅用人限於本國而且糟蹋人才,甚至迫害人才,使其逃離本國,這在實際上“輸送人才去資助敵國”。戰國初期的魏國是最早通過改革強大起來的國家,但是魏國君主由於不善於用人甚至迫害有才之士,使之紛紛投奔外國。如大名鼎鼎的吳起、孫臏、商鞅、范雎、張儀、尉繚等,如果魏國重用他們,加上魏國當時的力量,恐怕統一天下的是魏國而不是秦國,戰國歷史將會重寫。而正是商鞅在秦國的變法使秦國發生了翻天覆地的變化,由一個落後的小國變為一個強國奠定了秦統一天下的物質基礎;正因為范雎入秦糾正秦國內政外交政策的錯誤,在內政上實行論功行賞,因能授官的政策,對外則採取“遠交近攻”的策略,使秦國成為七國中最強大的國家,正是因為張儀入秦提出以連橫破合縱的政策,利用六國間的矛盾個個擊破。比如,商鞅在魏國時,他是魏相公叔痤手下的一名小官,公叔痤向魏惠王推薦商鞅有治國之才,但是魏王不用,衛鞅在魏國得不到重用。聽說秦王廣招賢才,便投奔秦國。秦國在商鞅的輔助下通過變法逐漸強大起來,魏國才後悔當初沒有聽公叔痤的話。但這時已為時已晚。

況且有些有才之士在本國的處境是相當悲慘的。如范雎在魏國時,魏王派他跟隨中大夫須賈出使齊國,齊王發現范雎很有辯才,於是派人賜給范雎十斤金和一些牛肉和酒,范雎拒不敢收。須賈知道後大為惱火,以為范雎將魏國秘密告訴了齊國,並將此事告於魏相魏齊。魏齊不假思索之下派人打斷了范雎的肋骨,打掉了門牙。用草蓆包之扔於茅廁,並令酒客向他拉屎拉尿。後被人救起送入秦國。范雎原想盡忠報國,但由於丞相魏齊嫉賢妒能,致使將這個人才“輸送”到秦國。

六國方面

秦滅六國之戰

秦滅六國之戰六國間如果團結起來,齊心協力對付強大的秦國,那么取得勝利是完全有可能的。比如,前298年齊韓魏三國聯合打秦國,攻入秦國函谷關。前247年,魏公子率關東五國出兵反擊秦國,大破秦兵一直追到函谷關使秦兵不敢出戰有十五年之久。但是由於六國間各懷鬼胎,各有各的打算和目的,導致他們間矛盾重重。因而不惜推行姑息縱容的“綏靖”政策,縱容秦國攻打他們的鄰國。殊不知“唇亡則齒寒”的道理,甚至出兵幫秦國去攻打他們的鄰國,最後只好落得個“搬起石頭砸自己的腳”的下場。再比如公元前259年,秦國進攻趙國,作為趙國鄰國的齊國看不到趙國是他阻擋秦國的屏障,在長平之戰時卻袖手旁觀,坐待五國滅亡。秦滅五國後最後兵臨城下,別無他途的齊國只有投降,齊王建落得個餓死松柏林中的下場。除此而外,韓、魏等國鼠目寸光,卻與秦聯合攻齊楚,實際上是在自掘墓穴。

秦王終於經過10年的統一戰爭,於公元前221年實現了大一統。綜上所述秦滅六國[6]是多方面的原因造成的。同時也是歷史發展的必然趨勢“天下大勢,分久必合,合久必分”。經歷了長期戰亂和分裂的廣大人民民眾迫切要求實現統一。秦的統一則順應了時代的潮流。

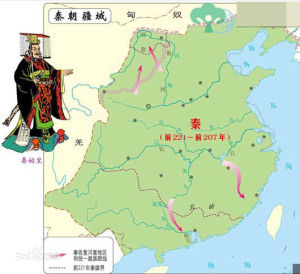

戰爭結局

秦滅六國之戰

秦滅六國之戰秦王政一十七年(前228年),秦軍攻入趙國國都邯鄲,趙王遷被迫降秦,趙破。

秦王政一十八年(前227年),燕國太子丹派荊軻刺殺秦王未遂,秦王立即派王翦領兵攻燕。

秦王政一十九年(前226年),王翦攻破燕都薊,燕王殺太子丹求和,燕破。

秦王政二十年(前225年),王賁率領六十萬大軍攻打魏國,包圍魏都大梁,引黃河鴻溝水灌大梁,三個月後 大梁城破,魏王假投降,魏亡。

秦王政二十一年(前224年),王翦率領十萬大軍攻打楚國,屯兵練武、堅壁不戰、以逸待勞。一年後,楚軍鬥志渙散、糧草不足,遂從前線撤軍。王翦乘機追擊,消滅楚軍主力,占領楚都壽春,俘虜楚王負芻。王翦又率軍渡過長江,平定了江南,滅越國置會稽郡。楚亡。

秦王政二十五年(前222年),王賁打下遼東,俘燕王喜;接著打下代城,俘代王嘉。燕、趙徹底滅亡。

秦王政二十六年(前221年),王賁率軍南下攻打齊國,齊王建投降,齊亡。

至此秦滅六國,一統天下。

嬴政統一中國後,遂自稱“功高三皇,德高五帝”,創建皇帝尊號,自稱始皇帝。嬴政認為諡號乃是“子論父,臣論君”,大為不妥而廢除之,而改用計數方式的世數尊號,自稱始皇帝,宣布子孫稱二世、三世,以至萬世,代代承襲。秦始皇規定皇帝自稱朕,命改為制,令改為詔。“皇帝”尊號,“朕”御用自稱等皆源自秦朝開始。

評析

春秋戰國之末,秦始皇以氣吞山河之志,用不到20年時間,並滅六國,結束了春秋戰國以來550多年的戰亂局面,創建了中國歷史上第一個統一的中央集權

秦始皇

秦始皇歷史有它自己的發展規律,偶然寓於必然之中。自古以來,史學界對於秦兼併六國,遠非眾口皆碑。讚譽之詞有之;痛惜六國之亡也有之。秦之統一六國決不是天賜,六國的逐一滅亡也決非偶然。

秦孝公重用商鞅變法,最初雖然遭到保守勢力的反對,但最後終於贏得了全國的支持。人心的向背決定著天下的興亡,這是自古以來的真理儘管孝公死後,商鞅即被舊奴隸主貴族處死,然而由於商鞅變法徹底,新法已深入社會各階層,特別是代表社會進步力量主流的新興地主階級衷心擁護變法圖強,野蠻的舊奴隸主制漸被廢除,奴隸越來越多地被解除身上的桎梏,平民可以論功行賞,可以自由開墾土地,民富國強冠於六國之首,因而,秦民願為秦國效忠作戰。

秦自孝公之後,連續六世不斷開拓,秦已經占有地利的戰略優勢秦由一個西戎小國開拓為一個頭等強國,實非一日之功,經過六世王朝的奮戰才登上了七雄之首的寶座。秦孝公時,命商鞅伐魏,奪取了魏河西地區,隨後再奪占楚國之武關,將整個關中之地據為己有。秦惠文王時,以張儀為相,不動刀兵,遊說諸侯割地事秦,同時命司馬錯北滅義渠,南守漢中巴蜀,使秦國的疆域大增。昭王時期,白起統兵先後破諸國聯軍於伊闕、華陽,攻占楚首都郢。長平大戰前後,又占領魏、趙大片領土。至秦始皇即位之初,秦的疆域東達三川郡,南至黔中郡,北至上郡,中原地區之大部和南中國的西、中部地區已完全為秦所有。這時各諸侯國與秦相比已顯得十分弱小,有的尚不及秦國的一郡之地。秦占有的這種地理上優越的戰略形勢,成為其並滅六國最雄厚的物質基礎。

秦謀臣良將林立,運籌帷幄和統兵征戰以及戰略策略協調運用均珠聯壁合,占盡了主觀指導上的優勢秦幾世以來都匯集了大批將相英才,這些人物多是客卿於秦,然而卻忠心事秦,對秦統一六國起了極為重要的作用。商鞅變法為秦的強盛打下基礎,張儀范雎的“連橫事秦”,范雎的“遠交近攻”戰略和策略,成了秦並滅六國的基本國策。司馬錯、魏冉、白起等人的將相才能都得到了充分的發揮和運用。到秦始皇時期,周圍更是人才濟濟,相國呂不韋在秦始皇幼年即位時,就輔佐秦始皇當政,軍事政治決策皆出於呂不韋。相國李斯既長於以法治國,也長於謀劃戰爭。戰將王翦在秦統一戰爭中立下了汗-5功勞,尤其是在秦軍被楚軍打敗的危急時刻,一舉戰勝楚將項燕,攻克楚都,將楚滅亡。秦朝這些精英將才對秦統一戰爭的勝利所做的貢獻,將永載史冊。

意義

任何戰爭的勝利,都離不開統帥對戰爭的正確決策和對戰爭全局高瞻遠矚的籌劃,秦始皇正是在這些方面具備了遠見卓識的決斷能力,這也是秦能並滅六國的重要因素秦始皇既是我國古代罕見的一世雄主,也是當時其它六國國君望塵莫及的明君。當相國李斯根據當時總的形勢,向秦始皇提出並滅六國的建議時,秦始皇當機立斷加以採納,以堅韌不拔的毅力展開滅亡六國的戰爭。當戰爭進行到關鍵性的時刻,秦始皇親臨前線視察,督導戰爭的進展。秦始皇吸取前人分封王侯的教訓,每攻占一個諸侯國,就改立為郡:秦軍滅楚把楚地改為楚郡和會稽郡;奪占魏一些地區後,改立為東郡等等,這對鞏固秦統一戰爭成果起了重要作用。總之,秦之取得並滅六國戰爭的勝利,秦始皇有不可磨滅的偉大功勳。