基本信息

楚

楚其部落分布在商都朝歌的南方(今河南新鄭一帶)。吳回之子陸終,生有六子,幼子曰季連,羋姓,是楚之先祖。季連之後曰鬻熊,是周文王的老師,其曾孫熊繹,當成王時,封為楚子(意為楚地的子爵)。

據《世本》、《古今姓氏書辯證》及《元和姓纂》等所載,黃帝的子孫在商末有個叫鬻熊的,很有學問,做過周文王的老師。其子事文王,早以卒。曾孫熊繹以王父字為氏,成熊姓。周成王分封先王功臣時,封熊繹于丹淅之地,建都於丹陽(今河南省淅川縣),建立了楚國。春秋戰國時期,楚國一度強大起來,一路南征,滅掉了隨國(今湖北隨州),迫使隨侯投降。熊通因此在前704年自稱為王(後諡武)。被楚國消滅的小國還有古麋國(湖北鄖陽、房州一帶)、盧國、羅國(湖北襄樊、荊門一帶),一路向南征伐百苗等大小諸侯國,成為華南的霸主。公元前223年,楚滅於秦。楚君的後人多以熊為姓,稱為熊氏,史稱熊氏正宗,即江西熊氏。 今湖北省武漢市黃陂區前川街的大熊灣(無雜姓)和小熊灣(有雜姓)的熊氏為南北遷移時由江西遷至於此地。

楚人來源

西漢史家司馬遷在《史記·楚世家》中記載西周初期楚人領袖熊繹:“當成王之時,舉文、武勤勞之後嗣,而封熊繹於楚蠻,封以子男之田,姓羋氏,居丹陽。”,此一論述認為商末周初,楚先人祝融的後裔從北方遷徙至“丹陽”。這是楚人首次自中原進入湖北省內,也是楚國首次得到周王室的正式承認。

據考古學家劉玉堂、王紅星、高崇文研究,古“丹陽”位於丹水和淅水交匯之處(今河南省丹江口水庫淹沒區),因處丹水之北,故稱為丹陽。

楚人出自黃帝(或以黃帝為先祖的部落集團),這在我國古代重要文獻中都有明確的記載。《史記·楚世家》說:楚之先祖出自[帝顓頊高陽。高陽者,黃帝之孫,昌意之子也。《史記·五帝本紀》又說:帝顓頊高陽者,黃帝之孫而昌意之子也。《世本》、《大戴禮》亦為此說。楚國詩人屈原在其《離騷》中一開始就自稱是:帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

《史記》是我國最早的通史,司馬遷博覽群書,廣采傳說,對楚人先祖之考證,應該是可信的。屈原是楚宗族後裔,對祖先的認定,應該是鄭重的,他本人對自己出自顓頊之後,更是充滿了自豪之情。

傳說中的黃帝時代,大體處於由氏族制向階級社會過渡時期。這一時期,由於社會生產的擴大與發展,原來狹小的民族組織必須被突破。

楚王同宗貴族屈原,在《離騷》中明白地說,自己是“帝高陽之苗裔”。《史記·楚世家》中楚靈王也說過:“昔我皇祖伯父昆吾。”高陽是黃帝孫,昆吾為夏伯,楚王室的族源為華夏族,當是有史籍為證的。

文化成就

戰國時期,楚國藝術取得了光輝的成就,主要表現在音樂、舞蹈、繪畫與雕刻等方面。

春秋時期,楚國音樂已很發達。楚國設定了樂官,專門掌管音樂事務。如楚鄖公鍾儀世代世襲“伶人”一職。鍾建被楚昭王任命為樂尹,樂師扈子也是以司樂為職的樂官。在樂官的管理下,楚國的音樂水平是很高的。

楚國樂器種類齊全,有鍾、磬、鼓、瑟、竽、筆[竹/虎]、排簫等。這些樂器在湖北、湖南、河南各地戰國楚墓出土的樂器實物得到了印證。中外聞名的擂鼓墩1號墓所出土的一套,即曾侯乙編鐘。曾侯乙編鐘65件,除去楚王[今/酉]章外,其餘均可供演奏。這64件,包括鈕鍾19件,甬鍾45件。鍾與鍾鈞附屬檔案及鍾架上,均有銘文,共2800多字。銘文記錄了曾、楚和華夏各國律名、階名、變化音名的相互對應關係。其中涉及的音階、調式、律名、階名、變化音名、鏇宮法、固定名標音體系、音域術語等方面,相當全面地反映了先秦楚國樂學的高度發展水平。銘文中列舉了曾國與楚、周、晉諸國和申地之間律名、階名、變化音名的對應關係。其中總計律名28個。

楚國是南方的民族融合中心,楚國音樂亦表現出了民族性和融合性的特點。《文選·宋玉對楚王問》載:“客有歌於郢中者,其始曰《下里巴人》,國中屬而和者數千人。其為《陽阿薤露》,國中屬而和者數百人。其為《陽春白雪》,國中屬而和者不過數十人。引商刻羽,雜以流徵,國中屬而和者不過數人而已。是其曲彌高,其和彌寡。”《下里巴人》當為楚人、巴人雜居地區所流行的通俗歌曲,人們演唱起來,簡直是載歌載舞,場面十分熱鬧。其餘歌曲,由於難度較大,人們能演唱的也逐漸減少。這一記載,非常真實地反映了楚國這一音樂之邦,在音樂發展中,允許夷夏並存,雅俗共賞,從一個側面,展現了楚人的開闊胸懷和融夷夏為一體的開放精神。

舞蹈是和音樂相伴而來的。自商周以來,楚國一直盛行巫舞。王逸《楚辭章句》說:“楚國南郢之邑,沅湘之間,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌樂鼓舞,以樂諸神。”巫舞實際上就是一種宗教舞蹈,在楚國一直長盛不衰。屈原筆下的《九歌》等篇,就生動地反映了巫舞的各個方面。

楚國宮廷樂舞不同於民間樂舞,表現場面要大得多,當然也就要豪華得多。如《招魂》所寫:“餚羞未通,女樂羅些。陳鍾按鼓,造新歌些。涉江采菱,發揚荷些。”“被衣服纖,麗而不奇些。長發曼鬋,艷陸離些。”“竽瑟狂會,搷鳴鼓些。宮廷震驚,發激楚些。”《大招》所寫:“二八接舞,投詩舞只。叩鐘調磬,娛人亂只。”

另外,由於隨著各國各地文化交流的密切,楚國宮廷樂舞中也廣泛地吸收或引進了各國各地的樂舞,成為楚國樂舞的一大特點。如《招魂》所寫:“二八齊容,趙鄭舞些。”“吳[俞欠]蔡謳,奏大品些。”“鄭衛妖玩,來雜陳些。”《大招》所寫:“代奏鄭衛,鳴竽張只。”各國各地樂舞同時表演,竟到了“四上競飛,極聲變只”(《大招》)的地步。

楚

楚無論是民間的巫舞或宮廷樂舞,它都特別講究舞蹈者線條美、律動美。如《招魂》、《大招》多處說到“姱容修態”、“長發曼鬋”、“豐肉嫩骨”、“容則秀雅”、“小腰秀頸,若鮮卑只”、“長袖拂面”、“豐肉微骨,體便娟只”,可見楚人是追求修長細腰之美的,否則舞蹈起來,是不可能達到“偃蹇”、“連蜷”的效果的。1941年在長沙黃土嶺戰國楚墓出土的一件彩繪人物漆奩,共繪有11個舞女,其中二人長袖細腰,翩翩起舞,其餘8人或靜坐小憩,或一旁觀賞,1人挽袖揮鞭,似在指揮,也全都長衣曳地,面清目秀,體態輕盈。這件漆奩生動地展現了楚國集體舞蹈的場面,具有很高的藝術價值。

楚國的繪畫有很大的發展,取得了突出的成就,主要有帛畫、壁畫與漆畫等。

《人物龍鳳帛畫》和《人物御龍帛畫》,是迄今所見我國古代最早的兩幅帛畫,是“早期國畫的雙璧”《人物龍鳳帛畫》,長31厘米,寬22.5厘米。畫中一婦人側立,高髻細腰,寬袖長裙,雍容富貴,合掌作祈禱狀。婦人頭上,左前畫有一鳳,作飛翔狀;鳳對面畫有一龍,作騰升狀。《人物御龍帛畫》長37.5厘米,寬28厘米。正中畫一男子,側立面左,高冠博袍,腰佩長劍,立於巨龍之背。龍昂首卷尾,宛如龍舟。龍左腹下畫有一條鯉魚,龍尾畫有一立鳥(似鶴)。男人頭上方還畫有華蓋一重。人、龍、魚均向左,以示前進方向,連華蓋上的纓絡也迎鳳飄動。整個畫面呈行進狀,充滿了動感。這兩幅帛畫,基本上運用白描手法,但也有地方使用平塗,人物則略施彩色。畫面布局精當,比例準確。線條流暢,想像豐富,表現了楚藝術譎怪莫測的獨特風格。楚國先王宗廟及公卿祠堂,有大量壁畫,壁畫主要內容是圖畫天地、山川、神靈,和古代聖賢、怪物。江陵天星觀1號墓槨室的橫隔板上繪有畫。另11幅彩繪壁畫,所繪為菱形、田字和雲紋等幾何形紋樣。

楚

楚楚國漆器業發達,所以楚人也善於在漆器上繪畫,成為我國古代獨特的藝術珍品棗漆畫,如1941年長沙黃土嶺出土了彩繪車馬人物花紋漆奩、1952年長沙顏家嶺出土了繪有圖案的漆奩、1957年信陽長台關出土了繪有狩獵場面的漆瑟、1978年隨州擂鼓墩1號墓出土了繪有二十八宿圖案的漆箱和繪有人、物的鴛鴦形盒等。荊門包山2號墓出土漆奩上的《迎賓圖》,繪有眾多的人、物,堪稱楚漆畫中的奇葩,在我國古代繪畫藝術史上,占有重要的一席之地。這幅漆畫,長87.4厘米、高5.2厘米,繪有26個人、4輛馬車、10匹馬、2頭豬、1條狗、7隻雁和5棵柳樹。以黑漆為底色,兼采紅、黃、褐、綠諸色,運用線勾平塗等手法,使眾多的人、物組成一幅色彩富麗、和諧別致、生動活潑的富有立體感和動感的組合性畫面。

戰國楚雕刻藝術的許多極有特色的代表性作品,如神奇的虎盆座飛鳳、譎怪的“鎮墓獸”雕刻,形態輕盈優美的虎座鳳座鼓,各種形式的雕刻座屏、寫實的木雕鹿、具有抽象意味的木雕辟邪和幡蛇樽以及各種狀態形象的漆盒等等,代表著楚雕刻藝術成就,以及楚人在運用雕刻藝術形式時所表現出來的一些審美意識。春秋戰國時期的青銅雕塑作品一般均為各種青銅器物的附飾,如攀附獸或作為器耳、器首、器足的各種動物形象雕塑;也有用作大型器物的支架、底座或附屬檔案,如曾侯乙墓編鐘架銅人、虎形掛鈎、編磐架立獸、蟠龍建鼓座等。而較少如曾侯乙墓所出《鹿角立鶴》那樣獨立的青銅雕塑作品。這些作為器物附飾或支架、底座、附屬檔案的青銅雕塑大都具有相對獨立的藝術欣賞價值,可以看出設計者在考慮到它們作為附飾與附屬檔案的特殊功能,注意到它們與器物之總體藝術風格相統一的同時,是把它們當作一件獨立的藝術品來創作的。因而這些作品往往體現出戰國楚人對雕塑這一藝術樣式的濃烈興味。 楚國圖騰:鳳。楚人自古尊鳳崇鳳。如果您到過鍾祥莫愁湖上的陽春白雪島,一定會被充滿楚國風韻的建築布局所吸引,如隔水相望的白雪樓和陽春台,舜帝南巡親手種下蘭花蕙草而得名的蘭台宮,威武富貴的楚王府,還有笑聲陣陣的萬花陣。在這些景點細節點綴之處,鳳的圖案或鳳鳥的陳設俯拾皆是:如白雪樓和楚王府的雕欄,蘭台宮楚王座位後面的屏風,陽春台撫琴彈唱的現代莫愁女華麗服飾上的圖案,還有守衛楚王府的鬥神“羽化鳥人”腳踩鳳凰騰雲駕霧……楚國人如此鍾情於鳳這一吉祥物,其中寓有怎樣的深意呢?

古代傳說中將鳳視為神鳥,是鳥中之王。雄的叫“鳳”,雌的稱“凰”。《說文》記載:“鳳,神鳥也,天老曰:鳳之象也,鴻前,鱗後,蛇頸,魚尾、鸛嗓、鴛思、龍文、魚背、燕頷、雞喙,五色備舉。”戰國時楚人歇冠子的《歇冠子》也說:“鳳,鶉火之禽,太陽之精也。”描繪出了“鳳”的基本特徵:鳥類,高大,五彩金,能歌善舞,吉祥安寧,被奉為氏族圖騰。

楚人尊鳳最初由其遠祖拜日、尊鳳的原始信仰衍化而來的,迄今已逾七千多年有證可考的歷史。楚人的祖先祝融是火神兼雷神,漢代《白虎通》載,祝融“其精為鳥,離為鸞。”《卞鴉·絳鳥》注曰:“鳳凰屬也”。可見,祝融也是鳳的化身。楚文化遺存中大量存在人首蛇身和人首鳥身的圖案表明,正是楚國的先民們以“人心營構之象”經歷了對鳥的崇拜,由此開啟了我國傳說文化中“龍鳳呈祥”文化的淵源。從圖騰崇拜在氏族制時期所反映出的突出特點來看,鳳為楚人的祖先,故被楚人作為本氏族的圖騰加以崇拜、尊愛便是必然的事了。

鳳不僅是神鳥,而且還是楚族、楚國尊嚴的象徵。楚人尊鳳的影響滲透到生活的各個領域。如在楚國的文物中,鳳的圖像、繡像和雕像不勝枚舉,楚人衣服上的刺繡圖案也是以鳳為主要內容。此外,還有“鳳鳥雙連環”、“虎座鳳架鼓”、“鳳龍虎繡羅禪衣”等,楚國的鳳紋彩繪可謂千姿百態、無奇不有。

楚國圖騰還和楚國的詩、樂和舞蹈緊密相聯。楚人善歌舞,每到此時,隨著主管音樂的擊拊石罄的樂感節奏,神與人相和而歌,戴著各種圖騰面具的各個部落相率跟著翩翩起舞。相和而歌,是歌謠形式;百獸率舞,是舞蹈形態――圖騰舞蹈,二者合一,為載歌載舞。那圖騰舞蹈,既包括龍的圖騰,也包括鳳的圖騰。這在很大程度上是宗教意義的信仰崇拜。楚國歌舞的原始形式,亦即為相和歌,伴之以鳳凰的圖騰舞蹈,例如“百獸率舞”中的玄鳥,就意味著舞者對於鳳凰的崇拜。

楚

楚楚人崇鳳的習俗一直沿襲至今。1992年,在古城荊州的大東門處聳立起了一座氣勢雄偉的城徽--金鳳騰飛。這座城徽的建築結構分三層平台,上中兩層的平台四周,護以雕刻有多種鳳形紋飾的青石欄桿。“金鳳騰飛”分上中下三個部分:上部是一隻展翅欲飛的金鳳,中部是一輪朝陽,造型如同神話中的九齒風火輪,下部為長方形的基座,飾雲雷紋。以鳳作為荊楚大地一座城市的城徽,表明鳳乃中華民族所推崇,“楚是尊鳳的民族”,鳳是楚人的圖騰。

其他資料

楚辭

楚

楚“楚辭”又稱“楚詞”,是戰國時代的偉大詩人屈原創造的一種詩體。作品運用楚地(今兩湖一帶)的文學樣式、方言聲韻,敘寫楚地的山川人物、歷史風情,具有濃厚的地方特色。漢代時,劉向把屈原的作品及宋玉等人“承襲屈賦”的作品編輯成集,名為《楚辭》。並成為繼《詩經》以後,對我國文學具有深遠影響的一部詩歌總集屈原的《離騷》是楚辭的代表作,所以楚辭又被稱為“騷”或“騷體”。

漆器

楚人經過一個多世紀的慘澹經營,至熊渠時初露崢嶸。熊渠是熊繹第四代孫,是一位既有才識又有進取精神的君主,他整軍習武,趁著中原動亂之機,開始了開疆拓土的進程。三苗早已歸順荊楚,熊渠把征伐重點放在西部和東部。在西征中,攻打了庸國(今湖北竹山境內),拉開了拓疆序幕。在東討中,楚人攻打了位於今湖北中部的揚越,勢力推進至江漢平原。接著遠征,攻打了位於今湖北鄂州境內的鄂國。

楚族是多元的,在黃河、長江流域遠古先民的長期交往、爭戰與融合中,終於在荊楚地區形成有共同語言、共同經濟生活、共同文化和共同心理素質的楚族。楚族就是以楚地而得名。但是,楚族的族源來自何方,或者原本就是楚地土生土長的民族,歷來眾說紛紜,莫衷一是。早在本世紀二十年代末,郭沫若在《中國古代社會研究》一書中,就認為“楚本蠻夷,亦即淮夷”。淮夷即楚人,即蠻荊,……淮徐荊舒每連言,必系同族,且為殷之同盟。 後來在《殷周青銅器銘文考釋》、《金文叢考》等書中,又明確認定楚人即“熊盈族”。楚之先世居淮水下游,與奄人徐人等同屬東國。……熊盈當即鬻熊,盈鬻一聲之轉。熊盈族為周人所壓迫,始南下至江,為江所阻,復西上至鄂。

胡厚宣在《楚民族源於東方考》一文中進一步提出“楚之始祖為祝融”。 祝融即陸終……即遂人即黎;而陸終、遂人及黎皆為東方之民族也。……惟其後以周民族之東方壓迫,及黃河流域之漸漸改變,東方民族遂多相率南遷,而楚民族勢力甚強,乃漸擴土於南方之江漢流域。 郭、胡二先生倡楚族東方說,至今仍影響深遠,不少學者從此說。

創立楚國熊繹及其後代是江漢流域最早的開發者,他們的創業歷史是艱苦卓絕的。《左傳》昭公十二年:“昔我先王熊繹辟在荊山,篳路藍縷,以處草莽,跋涉山川I,以事天子。”荊山,在今湖北省西部,漢江兩岸。(左傳》宣公十二年:“楚自克庸以來,其君無日不討國人而訓之於民生之不易,禍至之無日,戒懼之不可以怠。在軍,無日不討軍實而申儆於勝之不可保,紂之百克而卒無後。訓之以若敖、蚧冒篳路藍縷,以啟山林。箴之日:‘民生在勤,勤則不匱。《左傳》兩言“篳路藍縷”,皆指楚國熊繹至熊儀(若敖)、熊胸(蚧冒)等十餘代君王。可見楚國在建國以後的相當長的時期,都過著艱苦奮鬥的窮日子。國君帶領臣民跋涉山林,開闢疆土,甘苦與共。面對周邊各國存在的威脅,尤其是面對北方周朝軍隊一次又一次的南侵,楚人振軍經武,保持警惕,枕戈待旦。楚國君王具有強烈的憂患意識,特別注重以先王艱苦創業的事跡對臣民進行傳統教育,以此凝聚人心,鼓舞士氣,尋求內部穩定和對外發展。蚧冒之弟熊通自立為楚武王,時在公元前740年東周平王三十一年。這在楚國發展史上具有劃時代的意義,也是春秋初期的一件大事,它宣告了一個南方大國的崛起。楚武王之子文王建都於郢,國勢更加強大,江漢一帶的小國都畏懼楚國。到文王之子楚成王即位,已經“楚地千里”。楚國“結舊好於諸侯”,迫使周天子“賜胙”,要求楚國“鎮爾南方夷越之亂,無侵中國”。 周天子的話流露出對楚國的畏怯之情,同時,不得不承認了楚國鎮撫南方夷越的“首領”地位。

及其後代是江漢流域最早的開發者,他們的創業歷史是艱苦卓絕的。《左傳》昭公十二年:“昔我先王熊繹辟在荊山,篳路藍縷,以處草莽,跋涉山川I,以事天子。”荊山,在今湖北省西部,漢江兩岸。(左傳》宣公十二年:“楚自克庸以來,其君無日不討國人而訓之於民生之不易,禍至之無日,戒懼之不可以怠。在軍,無日不討軍實而申儆於勝之不可保,紂之百克而卒無後。訓之以若敖、蚧冒篳路藍縷,以啟山林。箴之日:‘民生在勤,勤則不匱。《左傳》兩言“篳路藍縷”,皆指楚國熊繹至熊儀(若敖)、熊胸(蚧冒)等十餘代君王。可見楚國在建國以後的相當長的時期,都過著艱苦奮鬥的窮日子。國君帶領臣民跋涉山林,開闢疆土,甘苦與共。面對周邊各國存在的威脅,尤其是面對北方周朝軍隊一次又一次的南侵,楚人振軍經武,保持警惕,枕戈待旦。楚國君王具有強烈的憂患意識,特別注重以先王艱苦創業的事跡對臣民進行傳統教育,以此凝聚人心,鼓舞士氣,尋求內部穩定和對外發展。蚧冒之弟熊通自立為楚武王,時在公元前740年東周平王三十一年。這在楚國發展史上具有劃時代的意義,也是春秋初期的一件大事,它宣告了一個南方大國的崛起。楚武王之子文王建都於郢,國勢更加強大,江漢一帶的小國都畏懼楚國。到文王之子楚成王即位,已經“楚地千里”。楚國“結舊好於諸侯”,迫使周天子“賜胙”,要求楚國“鎮爾南方夷越之亂,無侵中國”。 周天子的話流露出對楚國的畏怯之情,同時,不得不承認了楚國鎮撫南方夷越的“首領”地位。

公元前656年,齊桓公率兵伐楚,歷數楚國兩大罪狀,其一即為前文已述及的“昭王南征而不復,寡人是問”,另一條罪狀是:“爾貢包茅不人,王祭不共,無以縮酒,寡人是征”。說明楚國不向周王朝按時納貢,已有很長的時間。楚國在秦國重兵壓境的時候,毫不畏懼,嚴陣以待。但出於戰略上的考慮,作了適當妥協,答應納貢,於是與齊結盟,各自罷兵。齊桓公死後,繼起圖霸的宋襄公不自量力,欲召見楚成王,一度被楚所拘。

春秋楚國鼎

公元前638年,宋、楚兩軍戰於泓水(在今河南柘城西北),宋軍大敗,宋襄公受箭傷,次年身亡,宋國從此一蹶不振。

公元前633年,楚成王率陳、蔡等國軍隊圍攻宋國,宋求救於晉,晉、楚兩國爆發城濮之戰。這是中國歷史上一個以弱勝強的著名戰例。晉國打敗了強大的楚軍,挫傷了楚國北進的勢頭.為周王室一吐幾百年鬱積的怨氣.晉文公重耳也因此一舉而躋身“春秋五霸”之列。楚國雖遭此敗而元氣未傷,仍然不斷攻城略地。

公元前606年,楚莊王北伐陸渾戎至於洛陽,在東周的王都郊外舉行閱兵儀式。周定王派王孫滿勞師,楚莊王公然探問周朝傳國之鼎的輕重大小,並且揚言說,楚軍只要折斷戈矛的尖端,就足夠鑄成九鼎了。此後,楚軍鋒芒益銳,所向披靡。在春秋戰國之交,相繼滅陳,滅蔡,後來又滅越,成為席捲南土、問鼎中原的極強盛的國家。楚國兼併的小國,有案可稽的,也在四五十個以上,多在今湖北、河南、安徽、江蘇等地。

《戰國策·楚策一》“楚,天下之強國也。楚地西有黔中、巫郡,東有夏州、海陽,南有洞庭、蒼梧.北有汾陘之塞、郇陽,地方五千里。”楚國之疆域,雖然時有得失損益,“但在其鼎盛時期,據考察其地跨今十一省,兼縣三百餘,為戰國時代最大之國”。””楚國的這種蓬勃發展的勢頭,從西周初年算起,持續了大約700年之久,直到戰國後期楚懷王時代,由於重大決策失誤,才出現轉折。春秋戰國時期,是中國歷史上分裂割據、戰亂頻仍的時期,也是社會政治發生劇烈變革的重要時期。周王朝從衰微走向瓦解,諸侯各國通過兼併戰爭奪取政權。其中受益最大的,莫過於楚國。楚國從侷促于丹陽一隅的“蠻夷”之邦,通過南征北戰,變成“地方五千里”的戰國時代最大之國,發展速度是很快的。不斷開拓疆土所形成的大範圍內的民族融合,無疑是使楚國充滿生機和活力的一個重要原因。

爭霸

熊通子楚文王定都於郢(今湖北省荊州市西北),此後為擴充領域,楚國與中原的中原諸侯國經常發生戰事。楚成王時,楚在令尹子文的治理下更顯強盛。後來的楚莊王武功彪炳,又勵精圖治,選拔孫叔敖施行文冶,使楚國經濟繁榮、文化鼎盛。前606年莊王征伐陸渾之戎(在雒邑西南),派人向周天子問九鼎之輕重。前597年,楚圍鄭,迫鄭降,晉派兵救鄭,兩軍於邲會戰,晉大敗。此後,陳、蔡、許、鄭俱從楚。公元前594年,楚圍宋,宋告急於晉,晉不能救,宋遂與楚言和,尊楚。這時中原各國除晉、齊、魯之外,盡尊楚莊王為霸主,確立了楚莊王在春秋五霸的歷史地位。史載,透過戰事,楚國先後吞併了四十五個較弱小的諸侯方國。

邲之戰

戰後,楚莊王稱霸一時,但是晉國國勢猶不可忽視,晉、楚雙方形成南北對峙、各霸一方。前546年,宋國執政向戌倡議弭兵,奔走於晉國執政趙武和楚國令尹子木之間,使晉、楚、齊、秦、宋、魯、鄭、衛、陳、蔡、曹、許、邾、滕等十四國於宋召開弭兵大會。結果由前述十國簽訂盟約,規定除齊、秦等大國外,小國須既朝晉又朝楚,霸權乃由晉、楚二強平分,尊兩國為共同霸主。史稱‘向戌弭兵’。

屈原

楚

楚屈原,出生於貴族。在他生活的年代,楚國已經有了700多年的歷史,正經歷著從盛到衰的過程。屈原從小就懷著振興楚國的遠大志向。他博學多才,受到良好的親職教育和塾館教育,飽覽當時能夠蒐集到的詩書。青年時代走出三峽,步入楚宮,曾做過蘭台宮文學侍臣。屈原見聞廣博,記憶力強,對時代風雲變化了如指掌,擅長口才,很快成為楚國政壇引人注目的人物。

楚懷王十一年(公元前318年),屈原由文學侍臣晉升為左徒,僅次於楚國最高行政長官令尹,相當於後來的副宰相。這時候屈原才22歲。他對內經常和懷王一起討論國家大事,頒布政令;對外處理楚國與列國的外交事務。楚懷王非常信任他。當時的戰國形成東西兩大陣營,即西邊的秦國想吞併東邊的六國,東邊的六國聯合起來抵禦秦國的兼併。屈原審時度勢,對內推行舉賢授能、彰明法度、發展經濟、富國強兵的政治路線;對外實行聯齊抗秦、南北合縱的統一陣線,爭取和平環境發展楚國。就在這一年,屈原協助楚懷王邀請齊、韓、趙、魏、燕五國君王在楚國的郢都(今湖北省江陵縣紀南城)聚會,締結了戰國歷史上第二次六國聯盟,公推楚懷王為“縱約長”。楚懷王早年也曾有過繼承先王遺志,完成統一大業的宏偉構想。他叫屈原秘密起草了一個革新楚國內政的《憲令》,屈原剛完成草稿,便被上官大夫靳尚發現,要將稿子奪去。屈原當然不肯給他。靳尚在職務上與屈原相等,他之所以敢於奪稿,有著複雜的背景和深刻的原因。

春秋戰國

所謂“楚人”,即熊氏一族。楚人的上層統治者,即屈原所說的“帝高陽之苗裔”,也就是來自西北方的夏人後裔,本為遊牧民族,沿漢水南下,至周已定居于丹陽一帶。江、漢之間的土著居民,包括楚地固有之周民族與土著民族。按照姜亮夫先生所說:“此土著之民族,自歷史發展論之,當即《堯典》‘竄三苗於三危’(今甘肅一帶)之苗民。此時其主要部分,當已隨時代而西征,西征而落伍者,則當為屈子所謂之‘南人’、‘南夷’,為三苗沿途遺在沅湘辰漵間者。

從周代的情況來看,江漢沅湘一帶的土著居民相當複雜,除了三苗及其遺民之外,“還有越、濮、巴三族。他們是從不同的地方遷徙到這裡來的”。先民的遷徙是謀求生存和發展的必要手段,在出現比較發達的農業以前,遷徙是不可避免的。狩獵、採集、遊牧以及刀耕火種式的原始農業,都要求在不斷的遷徙中尋求較好的生產和生活場所。此外,部族繁衍,支系另謀發展,更是要求遷徙的原因。同族之間的“不相能”,近親族之間的矛盾鬥爭以及不同部族之間的戰爭,都會引起大規模的遷徙。 從土著居民的構成來說,可能還不僅是苗、越、濮、巴,而是包括“九夷八蠻”,即南中國的諸多部族和民族。他們在羋氏之族的統治下,融合成被北方人稱為“荊蠻”的強大的楚民族,並建立了日益強大的楚國。楚武王前後,在不太長的歷史時期內,楚國就完成了對江漢地區許多姬姓小國的兼併和占領,造成“漢陽諸姬,楚實盡之” 的局面。後來終於統一了長江流域,吞併了吳越,並以咄咄逼人之勢,不斷問鼎中原.不斷兼併中原各國。在兼併戰爭不斷取勝的過程中,多民族的大融合,也就不斷地在更大的範圍內得以實現。

楚人英勇善戰,視死如歸,具有為國捐軀的犧牲精神。即使戰死疆場,馬革裹屍,也視為光榮和自豪。屈原《國殤》對此作了淋漓盡致的歌頌:“誠既勇兮又以武,終剛強兮不 可凌。身既死兮神以靈,魂魄毅兮為鬼雄。”與剛強英武的愛國主義精神密切相關的,是寬容寬厚的態度和廣闊博大的胸懷。楚國吞併了如此眾多的國家。縱橫跨越今天的11個省,面臨的具體情況肯定是極其複雜的。黃瑞雲先生在《楚國論》一文中說:“華夏蠻夷濮越,文明程度相差很大,歷史淵源各不相同,楚國都能加以安撫。楚國在戰爭中從未有過像秦軍那樣,動輒斬首幾萬,也沒有見過大量俘馘的記錄。”張正明先生也在其所著的《楚文化史》中說:“對於被滅之國,楚人的慣例是遷其公室,存其宗廟,縣其疆土,撫其臣民,用其賢能。即使對於蠻夷,也是相當寬厚的”。正因為如此,楚國才能夠得到各民族的擁護,顯示出強大的開放性和凝聚力,在橫跨大江南北的廣大領域,建立起一個強盛的積極進取的多民族國家,並且不斷強化其臣民的國家認同的觀念,激發他們的愛國主義精神,以及強烈的本土意識和民族意識。應該說,這是楚國由小到大,由弱到強,獲得迅猛發展的一個重要的內在原因。

征戰既後,楚國逐漸興盛起來,真正立於諸侯之林,熊渠離經叛道,分封3個兒子為王,鎮守長江中游的3個要地:雖然在周王朝的壓力之下,熊渠取消了3個兒子的王號,但楚國仍然在江漢平原扎穩了根基。

公元前770年,周平王遷都洛陽,歷史進入春秋戰國時代,平王三十一年(公元前740年),熊通為楚地之王,繼續了熊渠的開篇拓土歷程,公元前706年,楚國攻打姬姓諸候國隨,並逼周天子晉升其爵位。遭拒絕後,熊通親率大軍再次征討隨國,大獲全勝後,熊通自稱"楚武王",成為天下諸侯中第一個敢於自己稱王的國君。楚成王時,楚國在令尹子文的治理下更顯強盛,楚國的大國聲威真正建立起來了。

鄖縣出土的“楚國第一玉劍”

成王兩傳至莊王。莊王勵精圖治,終成霸業。莊王曾率領楚軍,浩浩蕩蕩開赴伊水與洛水之間,對周天子耀武揚威。莊王武功之時,選拔孫叔敖實行文冶,楚國出現了經濟繁榮、文化燦爛的鼎盛局面。

吳楚大戰

後,楚國經過8年的休養生息,逐漸恢復了元氣。惠王時,歷史進入戰國時代,其間,楚國和諸侯列國戰戰和和,並無大的建樹,一直延續到簡王、聲王。公元前400年,韓、趙、魏合兵數次攻楚,向楚國提出了嚴峻的挑戰。楚悼王謀求富國強兵之道,任用吳起開始變法,並取得了成效,一時間,楚國兵強馬壯,橫歸中原,初露稱雄之勢。

威王后期,楚國成了七雄中唯一能與秦國抗衡的大國,疆土西起大巴山、巫山、武陵山,東至大海,南起南嶺,北至今安徽北部,幅員空前廣闊。"篳路藍縷,以啟山林"的楚國至此進入了最鼎盛的時期。

公元前246年,秦王政即位,隨即開始統-全國的迸程,諸侯國紛紛割地事秦,但仍不能挽救滅亡的命運。在攻滅韓、趙、魏後,秦軍於公元前224年大舉伐楚,楚國只有招架之功,而無反擊之力。公元前223年、秦軍席捲淮北淮南,攻陷壽郢,俘獲負芻,綿延800的楚國就此滅亡。

楚國軍事

楚

楚“楚人信鬼神而嗜卜筮。”自春秋以來,楚國人迷信就是眾所周知,他們的迷信有甚於其他諸侯國,北方的諸侯甚至把他們與蠻族放到了一起,稱為“楚蠻”。在正常的情況下是每戰必卜,信封巫術的他們在軍中會配有隨軍巫師,這些巫師有時也可“行謀士之職”。楚人的軍陣分為五部:前、中、後、左、右。每部軍都會有斥候先行,這些斥候或步行,或騎馬,都是手持茅草。茅草既為楚國的特產,亦是其祭祀占卜用的重要植物,斥候手持茅草作為信號之用,既有軍事意義也有濃重的宗教意義。其五軍中,又以前軍持茅草著最多,因此按這個原理可以判別楚陣五軍的方位。

“蔿敖為宰,擇楚國之令典,軍行,右轅,左追蓐,前茅慮無,中權,後勁。”出自《左傳》的這句話,把楚國軍陣的兵力部署很好地體現出來:左右軍為策應,前軍為先哨,中軍為指揮部,預備兵力集中在後軍。

《吳起兵法》中有“楚性弱,其地廣,其政騷,其民疲。故整而不久。擊此之道,襲亂其屯,先奪其氣,輕進速退,弊而勞之,勿與征戰,其軍可敗。”的闡述,寥寥數句把楚軍的弊病都揭示了出來。其實楚國自春秋始一直有著尚武的習俗,其歷代國君也多征戰沙場,甚至有“三年不征則愧”的說法,頻繁的征戰擴大了楚國的疆域也消耗了其國力,戰國中後期楚國由於忙於境內少數民族的治理,而無暇北顧,“楚王問鼎”的時代過去了。

楚國的軍事技術較為發達,士兵大規模著用水犀(生活在長江流域的犀牛,因其近水,故稱“水犀”)、象皮製成的鎧甲,甚至盾牌也大量採用這種材質。楚國兵員眾多,大量捕殺犀、象,成為這些動物在長江流域消失的一個重要原因。

除此之外,楚人還發明了雙手劍,但是雙手劍的大量配備是在吳國。

國名緣由

自古以來,楚國有楚、荊、楚荊、荊楚之稱。楚國為何稱“楚”?中國先秦史學會副會長、武漢大學博士生導師羅運環教授透露,楚國之名,竟源於楚國“國母”之死。

“荊”、“楚”這兩個字都有落葉灌木荊的意思。但作為一個國家的名字,這兩個字是否就只是來源於“荊條”這么簡單?2008年7月,清華大學的校友捐贈了一批戰國竹簡,共2388枚,被稱為“清華簡”,價值極高,有專家稱“這將極大地改變中國古史研究的面貌,價值難以估計”。

羅運環作為楚文化與簡帛研究專家,參與了這批竹簡的學術研討。據其介紹,《楚居》是清華簡中的一篇,其中一段對楚先君穴熊的記載:穴熊的妻子妣厲,生子麗季時難產,剖腹產後妣厲死去,麗季存活。妣厲死後,巫師用荊條(原文中為“楚”)包裹埋葬。為了紀念她,後人就稱自己的國家為“楚”。

為何要如此隆重地以國名來紀念一位難產剖腹而死的楚先君的妻子?羅運環表示,按照楚國君世系,妣厲的丈夫以及她用生命換來的這個兒子先後做過楚人的領袖,成為楚國的開國先君,開創楚國八百年基業。

戰國七雄

| 序號 | 國家 | 國姓 | 爵位 | 國都 | 始封國君 | 始祖 | 興亡年代 | 興亡原因 | 史書記載 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 齊國 | 媯姓田氏 | 侯爵 前334年稱王 | 臨淄(山東臨淄縣臨淄鎮北) | 周安王 | 齊太公田和 | 前386年至前221年 | 為秦國所滅 | 《 史記 》(田敬仲完世家) |

| 2 | 楚國 | 羋姓熊氏 | 子爵 前704年自稱為王 | 1. 丹陽 (湖北枝江縣) 2. 郢 (湖北江陵縣北) 3. 陳 (河南淮陽) 4.壽春 (安徽省壽縣) | 周成王 | 熊繹 | 前1042年至前223年 | 為秦國所滅 | 1. 《史記》 【卷40楚世家】 2.《 春秋左氏傳》(始見於桓公二年) |

| 3 | 燕國 | 姫 | 侯爵 前332年稱王。 | 1.薊(北京市西南) 2.遼東(遼寧遼陽) | 周武王 | 召公奭 | 前11世紀至 前222年 | 為秦國所滅 | 1. 《史記》 (卷34:燕召公世家) 2. 《春秋左氏傳》(“北燕”始見於襄公二十八年) |

| 4 | 韓國 | 姬姓韓氏 | 侯爵 前315年稱王 | 1. 陽翟(河南 禹州 ) 2. 新鄭(河南新鄭) | 周威烈王 | 韓景侯韓虔 | 前403年至 前230年 | 被秦國所滅 | 《史記》(卷45:韓世家) |

| 5 | 趙國 | 嬴姓趙氏 | 侯爵 前325年稱王 | 邯鄲 (河北邯鄲) | 周威烈王 | 趙烈侯趙籍 | 前403年至 前222年 | 為秦國所滅 | 《史記》 (卷43趙世家) |

| 6 | 魏國 | 姬姓魏氏 | 侯爵 前344年稱王 | 1. 安邑 (山西夏縣西北) 2. 大梁 (河南開封) | 周威烈王 | 魏文侯魏斯 | 前403年至 前225年 | 為秦國所滅 | 1. 《史記》 (卷44魏世家) 2. 《竹書紀年》 (魏國史書) |

| 7 | 秦國 | 嬴 | 伯爵 前325年稱王 | 1.西垂 2.秦邑 (甘肅天水市故秦城) 3. 汧邑 (陝西隴縣南) 4. 汧渭之會 (陝西眉縣東北) 5. 平陽 (陝西 眉縣 西) 6. 雍 (陝西鳳翔縣治) 7. 涇陽 8.櫟陽 (陝西臨潼縣北) 9. 鹹陽 (陝西鹹陽市東) | 1. 周孝王封非子為附庸 2. 周平王 封秦襄公為諸侯 | 陳勝吳廣起義,六國余民從之,後為劉邦所滅 |

楚國政治

楚國的政治制度,八百年歷史裡有諸多變化。楚君一度掌握過大權,也失去過權柄。

楚國的政治,曾被國君獨掌,王室貴族分享,封君們干預,外戚操控,連後宮的女人也不例外的參與朝政。

自楚武王起,楚國迅速強大擴張,此時君臣方面較為團結,楚君若敖留下的子孫,連續輔佐著楚武王、楚文王、楚成王、楚穆王。若敖一族深得楚成王、楚穆王的信任。在此期間不斷得以強大,以斗氏、成氏、叔伯氏等為強。先王若敖的子孫掌握著楚國大權,分支的王族有著代王室而取之的野心。在楚莊王的有力打擊下,威脅楚王的若敖一族,成為楚君集權道路上第一塊被清除掉的絆腳石。

先王的後裔與正統王室的較量,來自於楚文王到楚莊王這上百年的歷史裡。

年幼的楚共王即位後,面對莊王去世後,遺留下來的政治朝堂,楚王開始將權利賜給親近兄弟,以求王室對楚國朝政的絕對控制。這一政策確實加強了王權,維護了王室獨尊的地位。但也導致王室內部為了利益的動亂,特別是自楚康王去世後,瑕敖至楚平王,王室自相殘殺,幾乎代代政變以鮮血換取王位的地步。

之後又進入了楚昭王執政的時代。這段時間是王室和王室的對抗。

在趕走吳軍重新安定下來的楚國。楚昭王復國依賴的是大臣,同時對發生國難那些王室重臣拿不出主意產生極大不滿。故此,楚昭王的信任又轉向於那些在國難之際出謀劃策依賴的臣下。楚國復國,中央已經運轉艱難,為了減輕中央的壓力,楚昭王開啟了封君的開端。(當時認為封君可控)所以,分封出去的封君,獲得了地方的大權,這樣做也促使了各地封君對自己領地的開發,從而促使了楚國迅速甦醒。昭惠復興短短數十年取得的成果,大部分由此制度的原因所在。

封君得到楚王的封地,得到封地上的特權後,開始漸漸左右起朝政,楚國各項法令,很難在全國取得成效。

楚簡王到楚聲王時期的大權主要落在這些封君之手。這也是楚國乃至華夏達到鼎盛的封君時代。封君有權後並不聽從和尊敬王室,反而與王室對抗。甚至殺害楚王,傷害楚王遺體。也促使了楚悼王改革的決心,楚肅王對封君痛下殺手的詔命。

這段歷史是封君(地方)與中央的對抗。

之後楚悼王用吳起變法,同時打擊了王族、封君的利益。所以楚悼王一死,整個郢都在一片討伐吳起的聲音之中。王族與楚肅王看到了機會,面對被封君奪取的權益早就按耐不住,楚肅王穩定君位後,以箭中王屍為理由。對封君進行瘋狂的報復和打擊,楚國封君十去七八。至此,地方的權利再次回到楚王及王室宗親之手。之後的楚國王室與宗族攜手一致,開創了楚宣王、楚威王的宣威盛世。

楚國的表面內亂到此告一段落,然而楚王室與平民的矛盾,楚王后宮內部影響到朝政的矛盾卻日益激化。

莊蹻暴郢、楚懷王的鄭袖、楚頃襄王的朱丹、後宮干預朝政、等等這些內亂得以體現。楚國在不斷地內亂中消耗自己。終於楚國整個西部乃至郢都都落入秦國之手,楚國在內亂中把自己折騰的厲害,楚懷王,楚頃襄王這段時間,把一個偌大楚國在內亂中弄得支離破碎。

楚考烈王即位後,楚王不再輕易相信將朝政交給周圍的人、包括大臣、王族、妃嬪、乃至自己的兄弟。

楚王又把信任與大權交給一個一直與自己相處,同時利益又和自己掛鈎,同時又有安全感的人--自己的老師。楚考烈王與春申君最直接體現了這一點,春申君是新晉貴族,自然以楚王的一切為重,王室宗親神馬的都是浮雲。他對楚國的貢獻是讓楚國維持了25年的中興局面,大臣貴族,王室成員根本無法把持朝政,他們對春申君不滿,可楚考烈王還在,也沒辦法。春申君也知道,自己得勢,必有人怨,屈,昭、景三大家族,很有可能效法楚悼王時期的貴族,他的下場,必定如同吳起一樣。

起源

先秦羋姓(羋本作幁)周朝諸侯國,戰國七雄之一。亦稱荊。羋姓是所謂“祝融八姓”之一,始祖為季連。季連的後世子孫鬻熊為周文王師。古書記載,鬻熊以下楚君皆以熊為氏,但據出土戰國晚期楚國銅器銘文,楚君名號皆以酓為氏。鬻熊曾孫熊繹僻處荊山(在今湖北南漳、保康一帶),跋涉山林,以事周成王,被封以子男之田,居丹陽(今湖北秭歸),從此立為國家。

補充:南方之國曰楚,羋姓,子爵。出自顓頊帝孫重黎,為高辛氏火正之官,能光融天下,命曰祝融。重黎死,其弟吳回嗣為祝融。生子陸終,娶鬼方國君之女,得孕懷十一年。開左脅,生下三子;又開右脅,復生下三子。長曰樊,己姓,封於衛墟,為夏伯,湯伐桀滅之。次曰參胡,董姓,封於韓墟,周時為胡國,後滅於楚。三曰彭祖,彭姓,封於韓墟,為商伯,商末始亡。四曰會人,妐姓,封於鄭墟。五曰安,曹姓,封於邾墟。六曰季連。

羋姓,乃季連之苗裔。有名鬻熊者,博學有道,周文王、武王俱師之。後世以熊為氏。成王時,舉文武勤勞之後,得鬻熊之曾孫熊繹,封於荊蠻,胙以子男之田,都於丹陽。五傳到熊渠,甚得江漢間民和,僭號稱王。周厲王暴虐,熊渠畏其侵伐,去王號不敢稱。又八傳至於熊儀,是為若敖。又再傳至熊峋,是為眴冒。

眴冒卒,其弟熊通,弒眴冒之子而自立。

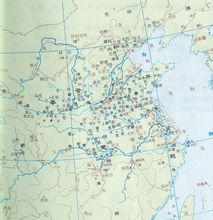

疆域

楚

楚楚的疆域最初主要在今湖北西部山區和江漢平原一帶,後逐漸向西溯江而上擴展到今四川東端,向北溯漢水而上擴展到今河南西南的南陽盆地和丹江流域,向南擴展到今湖南北部的洞庭湖平原,向東沿淮水和江水擴展到今河南東南、安徽北部、江西北部和山東南部、江蘇、浙江一帶。

西周時期

楚對西周保持相對獨立,往往叛服無定。周昭王曾兩次率師伐楚。一次在昭王十六年,周師有較多俘獲;一次在十九年,周師還濟漢水,全軍復沒,昭王本人也死在漢水中。這是西周歷史上的著名事件。夷王時,王室衰微,熊繹的後代熊渠乘機出兵攻打庸和揚粵(即揚越),至於鄂,分其土,封長子毋康為句亶王,中子摯紅為鄂王,少子執疵為越章王。厲王時,熊渠畏周伐楚,去其王號。周宣王時,楚一度內亂。熊嚴有子四人,長子熊霜先立。熊霜卒,三弟爭立:仲雪死,叔堪亡濮,而少弟季徇立,是為熊徇。熊徇之孫熊儀為若敖(楚君無謚稱敖,冠以葬地名),其庶支稱為若敖氏,是後來楚國的顯族。若敖二十年(前771年),西周結束。

春秋早期

若敖之孫熊眴(蚡冒)開啟濮地。熊眴卒,其弟熊通殺其子代立,遷都郢(今湖北荊州紀南城)。公元前704年,熊通自立為王,是為楚武王。武王多次進攻漢以東的強國隨(在今湖北隨州)。文王時,楚更為強大,凌江漢間小國,並北上伐滅申(在今河南南陽)、息(在今河南息縣)、鄧(在今河南鄧州)等國。

春秋中期

楚成王屢次北上伐鄭,引起北方各國的聯合干預。公元前656年,齊桓公合諸侯之師伐楚,與楚盟於召陵(今河南郾城東)。齊桓公卒,宋襄公乘機圖霸。公元前638年,楚敗宋於泓(今河南柘城一帶)。宋襄公傷股,病創而死,楚勢益張。公元前632年,晉文公敗楚於城濮(今山東鄄城西南),楚北上之勢暫時受挫。楚先後滅亡弦(在今河南息縣)、黃(在今河南潢川)等小國以及楚的同姓國夔(在今湖北秭歸)。穆王時,楚又先後滅亡江(在今河南息縣)、六(在今安徽六安)兩國。莊王時,楚的勢力達到頂峰。公元前606年,楚伐陸渾戎,觀兵周郊,問鼎大小。公元前597年,楚大敗晉師於邲(今河南鄭州西北,見邲之戰)。公元前594年,楚圍宋五月。楚並先後滅亡庸(在今湖北竹山)、舒蓼(在今安徽舒城)、蕭(在今江蘇徐州)等小國,終於稱霸諸侯、共王時,楚的勢力有所衰落,公元前575年,晉敗楚於鄢陵(今河南鄢陵西北,見鄢陵之戰)。次年,楚滅舒庸(在今安徽舒城)。

春秋晚期

楚長期內亂。共王有子五人,子康王先立。康王卒,子郟敖立。康王弟子圍、子比、子皙、棄疾爭位。子圍殺郟敖先立,是為靈王。靈王先後滅亡賴(在今湖北隨州東北)、陳、蔡。公元前529年,棄疾、子比、子皙乘靈王外出,攻入郢都,殺靈王太子祿,立子比為王,子皙為令尹,棄疾為司馬。靈王餓死申亥家。後棄疾又逼死子比、子皙而自立,為平王。平王暴虐,奪太子建之婦,殺伍奢及伍奢子伍尚。伍奢子伍子胥出奔吳。楚昭王時,伍子胥勸說吳王闔閭伐楚。

公元前506年

吳敗楚於柏舉(今湖北麻城),五戰及鄂,攻入楚都。昭王逃入隨,使申包胥請救於秦。次年,秦、楚敗吳於稷(今河南桐柏),吳引兵去。昭王滅唐(在今湖北隨州),還歸郢,遷都鄀(今湖北宜城東南)。昭王復國後,又滅頓(在今河南商水)、胡(在今安徽阜陽)等小國。昭王卒,子惠王立。公元前481年,平王太子建之子勝,為白公,襲殺令尹子西和司馬子期於朝,劫惠王。葉公子高出兵,平定白公之亂,再度滅陳。

戰國早期

楚惠王再度滅蔡,占領淮水流域;公元前431年,簡王北上滅莒(在今山東莒縣)。簡王卒,聲王立,立僅六年,“盜”殺聲王。聲王子悼王晚年任用吳起變法,南收揚越,占領洞庭、蒼梧,楚復強大。

戰國中期

楚威王敗越,占領吳故地,越從此破散。楚懷王時,楚與齊縱親。公元前318年,魏、趙、韓、燕、楚等國合縱攻秦,以楚懷王為縱長,不勝而歸。秦使張儀入楚,離間齊、楚,許與商(今陝西商縣)、於(今河南西峽一帶)之地六百里,已而背約不與,楚因伐秦。公元前312年,秦敗楚于丹陽(今河南西峽一帶),取楚漢中。楚反攻,秦又敗楚於藍田(今陝西藍田)。楚服秦,但仍與齊、韓合縱。公元前306年,楚滅越(其後裔退居閩越),設郡江東。

戰國晚期

楚背齊合秦。公元前301年,齊聯合韓、魏攻楚,大敗楚軍於垂沙。次年,秦亦攻楚,取襄城。又次年,楚懷王入秦被執,後三年死於秦,楚從此一蹶不振。楚襄王時,秦繼續攻楚。公元前278年,秦將白起破楚拔郢,楚遷都於陳(今河南淮陽)。楚襄王卒,考烈王立,以黃歇(封為春申君)為相。公元前257年,黃歇與魏信陵君救趙敗秦。次年,楚滅魯。公元前253年,楚遷都巨陽(今安徽太和東南)。公元前241年,楚遷都壽春(今安徽壽縣西南)。考烈王卒,李園殺黃歇,立幽王。幽王卒,同母弟猶代立為哀王。哀王立僅二月餘,為庶兄負芻之徒襲殺,負芻立為王。公元前223年,秦將王翦、蒙武破楚,虜王負芻,楚國滅亡。