基本信息

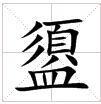

漢字“盨”

漢字“盨”部首:皿

五筆輸入法:EDML

倉頡:HCBT

四角號碼:21102

筆畫數:17

筆順編號:33313251113425221

統一漢字U+76E8

UniCode:CJK

漢字釋義

基本解釋

1.古代盛食物的銅器,橢圓口,有蓋,兩耳,圈足或四足。

簡介

青銅器“盨”

青銅器“盨”盨是盛放黍、稷、稻、粱等飯食的禮器或食具。由圈足簋發展而來,用途相同。《說文解字》皿部:“盨,槓盨,負載器也。”盨出現於西周中期後段,主要流行於西周晚期,到春秋初期已基本消失。

流行時期

盨

盨盨是用來盛黍稷的禮器,從簋變化而來,西周中期偏晚的時候開始流行。遂公盨呈圓角的長方形,失蓋,器口沿下飾鳥紋,腹飾瓦紋,小耳上有獸首,原來應有垂環,圈足中間有桃形缺口。這種形制,在盨的序列中是較早的。再看鳥紋的特點,可確定這件盨屬於西周中期後段,即周孝王、夷王前後。

文物

杜伯盨 . 西周

杜伯盨 . 西周杜伯盨 西周

杜伯盨,西周晚期,高36厘米,口徑27.1*17.5厘米。盛食器,橢圓狀,二獸首耳。有蓋,蓋上有扁足,蓋打開後可以卻置。器頸與蓋沿各飾竊曲紋帶,蓋面與器腹均飾瓦棱紋。

蓋和器同銘,4行30字:杜伯作寶盨,其享孝於皇神祖考,好朋友。用壽,介永命,其萬年永寶用。

大意是:杜伯自做此寶盨,用來祭奠死去的父祖與朋友的光輝神靈,用來祈求長壽,萬年永寶用。

此盨器蓋完整,器銘中的杜伯即《國語.周語》“杜伯射王於鄗”的杜伯,器屬宣王時代,是銅器斷代研究的重要標準器

盨是用來盛黍稷的禮器,從簋變化而來,西周中期偏晚的時候開始流行。遂公盨呈圓角的長方形,失蓋,器口沿下飾鳥紋,腹飾瓦紋,小耳上有獸首,原來應有垂環,圈足中間有桃形缺口。

虢仲盨

虢仲盨紀伯盨銘東周

虢仲盨 西周宣至(公元前827年--前782年)

通高24.2厘米1993年河南省三門峽市上村嶺虢國墓地出土

器、蓋飾凸弦紋、帶狀竊曲紋,上下相合。蓋上立四犬形組。器斂口,附一對犬首環首。蓋器同銘,三行、十四行,記虢妃寶盨。墓主人虢國的國君。同出相同的器物共四件,每件的長度均遠47厘米以上,形制巨大,在同期出土物中頗為罕見。

明盨遂公盨

明盨

明盨遂公盨與大禹治水傳說

最近有一件新出現的青銅器,由於其銘文記載著大禹治水的傳說事跡,受到國內外學者的廣泛注意。這件器物,就是現為保利藝術博物館收藏的遂公盨。

盨是用來盛黍稷的禮器,從簋變化而來,西周中期偏晚的時候開始流行。遂公盨呈圓角的長方形,失蓋,器口沿下飾鳥紋,腹飾瓦紋,小耳上有獸首,原來應有垂環,圈足中間有桃形缺口。這種形制,在盨的序列中是較早的。再看鳥紋的特點,可確定這件盨屬於西周中期後段,即周孝王、夷王前後。

遂公盨不是考古發掘中發現的,傳聞得自河南窖藏,未必可信。但由未去銹前狀態觀察,肯定出土不久。土銹上有明顯席痕,且包到口邊上,看來在地下時已經與蓋分離了。

銘文在盨的內底,共有10行,98字。前9行都是每行10字,末一行只有8字,故將字距適當拉開。或以為在第一字下還有一字,細看原器,實系鑄造時的凹痕。全銘書法秀美,整齊勻稱,保存情況也很好,只在第四、五行下端,范鑄時有一些問題,造成缺損扭曲,以致第五行末一字難於辨識。

下面銘文的釋讀,儘量用通用的文字:

天命禹敷土,隨山浚川,乃差地設征,降民監德,乃自作配鄉(享)民,成父母。生我王作臣,厥沬貴)唯德,民好明德,寡顧在天下。用厥邵紹好,益乾(?)懿德,康亡不懋。孝友,訏明經齊,好祀無(廢)。心好德,婚媾亦唯協。天厘用考,神復用祓祿,永御於寧。遂公曰:民唯克用茲德,亡誨(侮)。

銘中有幾個字,研究的學者有不同意見,如“差”、“地”、“寡”、“御”等。對於這樣古奧的銘文來說,看法有異是正常的。

關係較大的,是“遂公”的“遂”字。這個字原作從“”從“火”,我認為當依吳大澂等人之說,是“燧”的異文,讀為遂國的“遂”。遂國在今山東寧陽西北,傳為虞舜之後,春秋魯莊公十三年公元前681年)被齊所滅。作盨者是西周時的遂君。

遂公盨的銘文和常見的西周青銅器銘文很不一樣,既沒有開頭的曆日,也沒有末尾的套話,因此乍看起來似乎不是全篇。其實盨銘首尾一貫,別成一格,有非常重要的研究價值。最突出的一點是與《詩》、《書》等傳世文獻有密切的聯繫,銘文前面講禹的一段,尤其是如此。

盨銘“天命禹敷土,隨山浚川,乃差地設征”,可以對照《尚書》中的《禹貢》:“禹敷土,隨山刊木,奠高山大川。”還有《尚書序》:“禹別九州,隨山浚川,任土作貢。”大家知道,《禹貢》這篇文字,近世學者多以為很晚,《書序》更是被人懷疑。現在證明,其文句與銘文符同,特別是“隨山浚川”全同於《書序》,實在是令人驚異。

這些文字還應參看《尚書.益稷》:“禹曰:洪水滔天,浩浩懷山襄陵,下民昏墊。予乘四載,隨山刊木。……予決九川,距四海;浚畎澮,距川。”還有《詩.長發》:“洪水芒芒,禹敷下土方。”所用詞語,都互相類似。

“隨山”的“隨”,意思是“行”,見《廣雅.釋詁》;“浚川”就是疏導河流;“差地設征”,“征”即貢賦,同於“任土作貢”。銘文禹的傳說,與《詩》、《書》是一致的。

過去著錄的古文字材料,有關禹的很少,只有秦公簋提到“禹跡”,叔夷鎛、鍾述及成湯伐夏,“鹹有九州,處禹之堵(都)”。至於治水的事跡,乃是第一次發現。秦公簋等都屬春秋,遂公盨則早到西周,成為大禹治水傳說最早的文物例證,這對於中國古史的研究有很大的意義。

獸叔盨

獸叔盨

獸叔盨西周晚期青銅器中少見的精品出土時色澤光亮,通體基本無銹

1990年,河南省文物研究所在上村嶺虢國貴族墓地搶救性地發掘了一座女性貴族墓葬(編號為M2006),出土了大量的青銅器和玉器。特別是其中的一件銅盨製作精美,出土時色澤光亮,通體基本無銹,是西周晚期青銅器中少見的精品。這件盨器型、紋飾、大小均相同。器身橢方形,弇口,垂腹,獸首耳有螺角;蓋可卸置,蓋上兩組不相連線的翼形紐;矩形圈足外侈,前後兩側有弧門形缺口,沿部飾帶狀重環紋,由中線分左右,器、蓋中部飾瓦紋,蓋頂飾夔龍紋,其中心獸目突起,扉棱飾雲紋,圈足飾垂鱗紋,器底有斜格線紋。通高20.4厘米,口長16.5-23厘米,腹深9.3厘米,蓋深5.6厘米。這件盨器、蓋對銘,共4行33字(含重文2字),自右自左為:

獸(單)(叔)奐父(作)孟姞旅

盨用(盛)(稻)(穛)需(糯)(梁)

加(嘉)賓用有飤則邁(萬)

人(年)無疆子子孫孫永寶用

獸,在金文中寫法同單,應是西周諸侯國名或氏族名。叔奐父為作器者的字。孟姞。應是姞姓貴族單叔奐父的長女。旅,《爾雅·釋》:“旅,陳也”,當陳列、擺放講。通盛,《說文·四部》:“黍稷在器中以祀者也”。通,《說文·米部》:“穛,早去谷也,從米焦聲”。可見,穛指早稻。需通糯,粘性的稻米。“用(盛)(稻)(穛)需(糯)(梁)”。加為嘉的省筆。,《說文·食部》“,糧也,從人食”,指糧食。則,金文從刀從鼎,會意為用刀刻劃鼎紋,金文用作未成國的土地。見《周禮·春宮·大宗伯》:“壹命受職,再命受服,三命受位,四命受器,無命賜則,六命賜官,七命賜國,八命作牧,九命作伯”。鄭玄註:則,地未成國之名,未成國,指小國,如子、男。可見此單國規模不大,擁有土地不及三百里。通篇銘文的大意是:獸(單)國的叔奐父為大女兒孟姞作媵器盨,用來盛放稻米、早稻、糯米、高粱米作成的食物,招待嘉賓享用,有了糧食和土地,就可以健康長壽。子子孫孫永久寶藏使用此器。姬姓和姞姓是兩周時期互通婚姻的兩大姓氏集團。正如《左傳》宣公三年載是云:“吾聞姞、姬藕,則子孫必蕃”。

虢國墓地是一處西周時期的貴族公墓,排列有序、等級齊全,且保存完好。這件出土於虢國墓地獸叔盨為研究虢國的婚姻關係及對外交流提供了珍貴實物資料,具有較高的研究價值。

字源字形

字源演變:

盨

盨字形對比:

盨

盨出處

康熙字典

【午集中】【皿字部】盨·康熙筆畫:17 ·部外筆畫:12

《唐韻》相庾切,音醑。《說文》㯯盨,負戴器也。 又《廣韻》疎舉切《集韻》爽阻切,