戰爭簡介

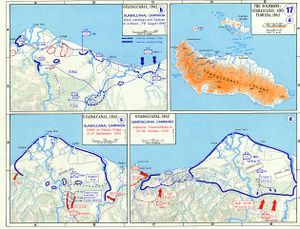

1942年8月7-8日,陸戰隊登入瓜島和搶占日軍機場的示意圖

1942年8月7-8日,陸戰隊登入瓜島和搶占日軍機場的示意圖戰爭背景

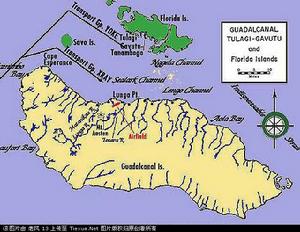

瓜島爭奪戰作戰圖

瓜島爭奪戰作戰圖同時,美國參謀長聯席會議下達了暸望台作戰,希望奪取聖克魯斯島,圖拉吉島及其附近的要地,最終奪取新不列顛島、新愛爾蘭島及紐幾內亞。尼米茲得悉日軍修建機場後,便於7月10日決定先攻佔圖吉拉島及瓜達卡納爾島。

戰爭過程

登入 瓜島爭奪戰作戰圖

瓜島爭奪戰作戰圖8月6日傍晚,在南太平洋艦隊的護送下,美國海軍陸戰隊第1師乘坐23艘運輸船朝瓜島急進。為登入部隊護航私有8艘巡洋艦及一個驅逐艦警戒群,由英國皇家海軍克拉加利少將指揮。空中支援編隊是薩拉托加號、黃蜂號及企業號三艘航空母艦、戰列艦北卡羅來納號及重巡洋艦五艘、輕巡洋艦一艘、驅逐艦16艘、油輪3艘組成等,由美國海軍諾依斯少將指揮。以上兵力由弗萊切中將任戰術戰揮,戈姆利中將任戰略戰揮。其中4艘運輸艦和4艘驅逐艦開往圖拉吉島。由於烏雲密布,使日軍偵察機未能觀察海面。

8月7日上午6時40分,3艘重巡和4艘驅逐艦同時向瓜島登入地點「藍灘」和圖拉吉島的「紅灘」開火。30分鐘內,所有運輸船進入陣地,開始登入。8時50分,指揮官發出訊號指登入成功。同日下午、盟軍佔領瓜島機場。

同時,日本得悉盟軍的行動後,決定在當夜派出第25航空戰隊及由第8艦隊司令三川中將率領支援瓜島上的日軍。

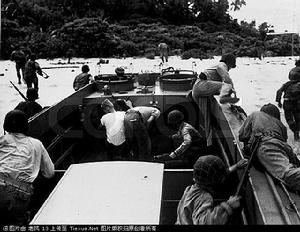

日軍反攻 1942年8月7日,美海軍陸戰隊員爭先恐後登上瓜島海灘。

1942年8月7日,美海軍陸戰隊員爭先恐後登上瓜島海灘。薩沃島海戰是美日在瓜島爭奪的首場主要海戰,該戰役使日軍暫時守住瓜島制海權。但瓜島爭奪戰首日就喪失的亨得森機場,卻使美軍掌握瓜島制空權,並對該年末美軍最終奪得瓜島制海權創造第一個有利條件。而且美軍在瓜島的陸戰軍力也勝於日軍,使日軍無法奪回機場,更重要的是,美國海軍在未能掌握制海權情況下,仍源源不絕運送物資及人員登入瓜島。與此相反,掌握制海權的日軍在美國海軍、駐紮亨得森機場的仙人掌航空隊及以加托級為首的潛艇部隊打擊下,不但無法有效運送物資及人員,還不斷流失優勢,由於物資及人員短缺使島上日軍逐漸陷入窘境。

美軍登入後,於機場四周建立防禦圈,修好跑道。8月20日,美軍海軍陸戰隊航空兵進駐該機場。8月14日,日本大本營任命日軍第十七軍百武晴吉中將奪回瓜島。百武誤以為島上美軍只有2000人,故只派出6000人奪島。但是,當時美軍在瓜島上有16 000人。8月19日至21日,百武晴吉中將下屬一木大佐帶領1000先頭部隊登入,與美軍激戰,於21日戰死。

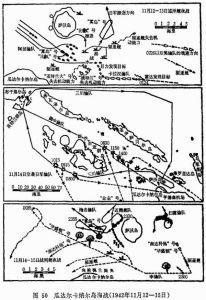

海戰過程 海戰示意圖

海戰示意圖8月24日的東所羅門海戰(史上第三場航空母艦對決),日軍派出上述兵力參戰,美軍則運用太平洋戰爭場上最強韌的企業號、薩拉脫加號迎擊,交戰結果「龍驤」輕型航空母艦被薩拉脫加號擊沉,企業號受創。

8月底薩拉脫加號因被潛艇擊傷而前往珍珠港維修、9月中黃蜂號也被潛艇擊沉,再加上企業號仍在珍珠港修補戰損,一時間美國在太平洋上只剩大黃蜂號航空母艦能夠應戰。此時日軍戰略重點也轉向瓜島,美軍也把奪下瓜島視為第一要務,使接著數月的爭奪戰更為血腥。雙方都盡一切努力增加各自在瓜島上的兵力,企圖把對方攆走。由於美軍穩穩佔據亨得森機場,因此部署於該機場的陸軍航空隊便能掌握空中優勢,多次對日軍在瓜島的地面攻勢或海上行動迎頭痛擊;此外,美軍由於捷足先登,第一次就運送足夠兵力與重裝備,使得日軍在島上處於比較吃虧的地位。但日軍掌握制海權之故,瓜島上的局勢仍然膠著,誰都沒有辦法取得決定性的優勢。

10月11日「埃斯帕恩斯角海戰」美軍成功阻止「東京快車」對瓜島的增援,但膠著的戰況依舊不變,美軍此時陣前換將,以病癒復出的海爾賽上將取代戈姆利成為新任南太平洋戰區司令,同時以金凱德少將(後升為上將,指揮第7艦隊)接替佛來契成為新的航艦部隊指揮。海爾賽於10月18日就職,兩天后日本就在瓜島上發動前所未有的猛烈攻勢。

日本海軍該月12日集結龐大的兵力──大型航空母艦翔鶴、瑞鶴,中型航空母艦隼鷹與輕航空母艦瑞鳳以及四艘金剛級戰艦外加巡洋艦(10艘)與驅逐艦群(22艘),在南雲中將與近藤中將的指揮下浩浩蕩蕩地從特魯克啟航。首先,這批艦隊在10月14日夜裡提供火力支援,掩護四、五千人登入瓜島,加入島上的日軍。並支援該月下旬日本陸軍第二師團在瓜島的大規模攻勢,23日日本陸軍向美軍陸戰隊衝擊,24日日本海軍(陣容如上)也和美國海軍展開自中途島以來的最大激戰(聖克魯斯大海戰),美軍派遣企業號、大黃蜂號2艘航空母艦、1艘戰鬥艦、6艘巡洋艦及14艘驅逐艦迎戰,結果美軍失利,損失大黃蜂號及一艘驅逐艦,企業號與多艘船隻受創,日軍2艘航空母艦受創,戰術上日軍航空母艦獲勝,但損失的航空兵力嚴重的多,自此至菲律賓海戰前日軍航空母艦再也無法與美軍正面對決,而且第二師團的攻勢被美軍瓦解,使美國再度獲得戰略勝利。

11月12日至15日美日雙方展開決定性的瓜島海戰(又稱第三次所羅門海戰),在企業號及仙人掌航空隊助攻下,由威利斯˙李指揮的美國艦隊以損失2艘巡洋艦、7艘驅逐艦的代價,給予日軍損失戰艦兩艘、驅逐艦兩艘的重創。至此美軍終於奪得瓜島制海權,取得陸海空全面優勢,預告瓜達爾卡納爾島戰役的全勝。

日軍撤退為了奪回瓜達爾卡納爾島及替島上士兵補給,山本五十六決定在離瓜達爾卡納爾島不遠的蒙達島修建機場。12月3日美軍發現日軍行動,於6日、8日、13日-20日,美軍對該機場實施空襲,成效不大。美軍遂於1943年1月5日凌晨以第67特混編隊進行炮擊,機場被摧毀,日軍無法得到補給。島上盟軍攻佔奧斯騰山後亦只進行防守。1943年1月,日軍決定撤退。期間,日軍組織了三次的撤退,共撤走陸軍9,800人,海軍830人。1943年2月9日16時25分,盟軍完成佔領瓜達爾卡納爾島的任務。

戰爭結果

美國航母於東所羅門海戰中受到日軍攻擊

美國航母於東所羅門海戰中受到日軍攻擊對日本來說,瓜島戰役的失敗是一個重要的損失。日軍戰敗後退出了紐幾內亞東北海岸的布納及戈納,放棄佔領莫爾比茲港的企圖,並永遠地失去了控制索羅門群島的能力。同時,日本於新機內亞地區的主要基地拉包爾亦受盟國空軍的威脅。此外,日軍亦損失了大量經驗豐富、受過長久訓練的軍隊,及飛機及運輸工具。日本在戰後由戰略進攻轉變為戰略防禦,積極在太平洋島嶼防禦。

對美國來說,瓜島戰役的勝利,改善了美國自珍珠港被襲以來低沉計程車氣,並對日後進攻日本太平洋島嶼和日本本土有積極的作用。美國人了解到該戰役是國力的爭鬥。

戰爭分析

在戰役開始之初,日美雙方在艦艇、飛機、兵力上相差無幾,日軍在航母、戰列艦等大型軍艦方面還稍占優勢,但戰役的最後結局,日軍遭到了巨大失敗,原因何在?

第一在戰略上,日軍的作戰企圖大大超出了自己的作戰能力。日本一直存有擴張野心,其基本國策就是侵略擴張,在軍事上的表現就是得寸進尺,貪得無厭,每當占領一地後,為了守住占領的地域,就要進一步去占領附近

陸戰隊在奧拉海灣(Aola Bay)登入。

陸戰隊在奧拉海灣(Aola Bay)登入。日軍在戰爭初期,戰略進攻的第一階段,日軍占領了拉包爾和紐幾內亞東北部,企圖在俾斯麥群島建立起第一道防線,這一地區對於日軍而言,已經是進攻力量的極限了,但是在戰爭初期所取得出乎意料的巨大勝利,使得日軍利令智昏,忘乎所以,決定將戰線繼續向東南太平洋方向推進,因此在瓜島修建機場。原本瓜島被日軍視為無足輕重的小島,當美軍在1942年8月7日在瓜島登入後,如果日軍乾脆撤出瓜島,就不會開始一場對其不利的決戰了,但日軍認為不奪回瓜島,美軍使用瓜島機場的話將對整個索羅門群島形成巨大威脅,那么,日軍在南太平洋上的重要海空基地拉包爾就將失去屏障,進而威脅到俾斯麥群島一線,所以,決心全力奪回瓜島。

然而日軍這種戰略決策,與其軍事實力、工業潛力是極不相稱的,戰爭前,美國的工業總產值就相當於日本的9倍,1940年美國鋼鐵產量為6076.5萬噸,日本則僅為685.6萬噸,只相當於美國的11%;開戰後,美國全民動員,其工業能力的提升也比日本高得多,如果以1940年的工業產值指數為100,至1942年美國已達到136,而日本僅為102,差距進一步拉大。1942年底,美國的軍事工業就相當於德、意、日三國的總和。在爭奪瓜島期間,美國的造艦能力是日本的3.7倍,飛機生產是日本的6倍,這就是瓜島戰役的後期,美軍不斷得到修復和新建艦艇、飛機的補充,軍事力量不斷增強,而日本在作戰中損失的艦艇、飛機卻無法及時補充,軍事力量不斷削弱的根本原因。

美國運輸船的數量由於大量新造船隻的加入,不僅彌補了戰爭中的損失總數還上升了30%,日本卻由於新造船隻的數量還無法彌補在戰爭中的損失總數還有所下降。瓜島是個海島,需要大量的運輸船來運送部隊、裝備和補給,日軍瓜島地面部隊兵力、重裝備的不足,補給的極度匱乏,和日本運輸船舶的數量不足有著密切的關係。因此在戰役後期,日本軍方強烈要求政府增加徵用民船的數量,但這是關係到日本這個島國的國力與戰爭全局的重大問題,日本政府企劃院認為,民船的數量有限,如果軍方擴大徵用的數量,必將影響到日本國內生產原料的運輸,進而影響到軍事工業生產,也就必將對整個戰局的發展產生不利影響。在這個問題上,軍方和政府之間,產生了尖銳的矛盾,甚至負責民船徵用調撥的政府代表陸軍省軍務局長佐藤賢了少將和軍方代表大本營參謀本部作戰部長田中新一中將,曾為此大打出手,最終仍未能滿足軍方的需求。

瓜島距離日本本土3000海里,無論是從艦艇部隊和航空部隊的作戰能力,還是從後勤運輸所需的船舶,都是日本力不從心的。自中途島戰役失利後,日軍未及時收縮戰線,轉入戰略防禦,仍然繼續向索羅門群島發動進攻,顯然是不自量力的蠻幹,所以說,日軍戰略企圖與軍事實力之間的不可解決的矛盾,是導致日軍瓜島戰役失敗的最根本原因。

第二思想準備上,日軍狂妄自大,對美軍的戰略反攻缺乏必要的思想準備,並因此主觀武斷地作出了錯誤判斷,日軍統帥部一直有著根深蒂固的想法,即美軍的反攻是在1943年後,正是基於這種想法,日軍才力圖搶在美軍反攻之前儘量將戰線前推,而不願過早轉入戰略防禦。日軍認為既然美軍的戰略反攻尚未準備就緒,那么繼續向所

美海軍陸戰隊員離開兩棲裝甲車衝上瓜島海灘。

美海軍陸戰隊員離開兩棲裝甲車衝上瓜島海灘。反觀美軍,早在1942年3月,就開始為此次戰役進行準備,向南太平洋調集兵力兵器,建造艦艇、飛機,儲備裝備和補給品,在新喀里多尼亞和新赫布里底修建海空基地。因此,8月7日的瓜島登入,是美軍一次預有準備,計畫周密的戰略反攻行動。日軍完全作出了錯誤的判斷,以為只是美軍為破壞機場而發動的騷擾性質的行動,直到10月底,第2師團的總攻失敗後,才逐漸認識到這是美軍的反攻,並可能發展為雙方的戰略決戰,但為時已晚,日軍被迫在瓜島與美軍進行一場極為不利的決戰。

美軍當得知日軍進駐瓜島後,就有人指出,這未曾不是好事,因為,從地理上講,瓜島遠離日本本土,而靠近同盟國的澳大利亞等地,地理上對日本是極為不利的,孫子兵法云:“夫地形者,兵之助也。料敵制勝,計險易、遠近,上將之道也。知此而用戰者必勝,不知此而用戰者必敗。”既然地形不利,就應當避免不利形勢下的決戰。但被戰爭初期的勝利沖昏了頭腦的日軍統帥部,並未能從順利中看到初露端倪的危機,更未能預見到戰局可能出現的逆轉,從而及時轉入防禦,當遭到美軍的反擊後,又未能果斷撤出,直到戰役後期,才在極其不利的局勢下作出撤離瓜島的決定,此時戰役中的巨大消耗,使其艦艇部隊和航空力量元氣大傷,再也無力與美軍爭奪戰略主動權。

第三作戰指揮上,從1893年起,日本的陸軍參謀本部和海軍軍令部就是兩個完全獨立平等的統帥機關,分別指揮陸軍和海軍。雖然後來設立了大本營,作為最高統帥機關,但因為陸、海軍之間各種矛盾根深蒂固,所以還是難以實施統一指揮。最高統帥名義上是天皇,實際上天皇能夠直接指揮的機會並不多,很難起到統一指揮的作用,而別人根本無法同時統帥陸海兩軍,當陸、海軍對某個問題爭執不下時,大本營只好採取協調雙方妥協通過一個折衷方案,而即使是這種方案也並不能真正起作用,到了戰役進行中,往往陸、海軍各行其是。為了避免陸海軍之間不必要的摩擦,大本營將某些地區分別指定陸軍或海軍負責,各司其責,但這樣做的缺點使陸海軍之間互不通氣。如在瓜島,是劃歸海軍負責,最初就沒有一名陸軍,陸軍對於海軍在瓜島建機場,就全然不知。後來為了協調陸海軍的行動,大本營於8月13日制定了關於索羅門群島作戰的《陸海軍中央協定》,但也只不過是一紙空文,並不起作用。

因此,在瓜島爭奪戰中,陸軍、海軍都存在著嚴重的本位主義,各行其是,絲毫談不上協同配合。陸軍在島上的總攻,未能與海軍協調行動;而海軍艦隊的出擊,也不與陸軍的進攻相配合,也就發揮不出陸海軍協同作戰的威力。特別是在10月下旬的總攻中,陸軍與美軍地面部隊相差無幾,海軍則占有幾乎一倍的優勢,如果陸海軍密切配合,奪回機場不是沒有可能,而實際上,陸軍在島上發動第二次總攻,海軍則在海上組織聖克魯斯海戰,結果,由於力量分散,陸地上既未能奪回機場,海上也沒有消滅美軍的艦隊。在整個瓜島戰役過程中,這樣的事例不勝枚舉,陸海軍之間的矛盾始終沒有很好解決,因此說,日軍沒有統一的指揮,是瓜島戰役失敗的重要原因之一。

第四兵力使用上,日軍麻痹輕敵,在戰役之初,日軍在南太平洋是攻占莫爾茲比港與奪回瓜島雙管齊下,甚至在最初的階段,還將莫爾茲比港方向作為主要作戰方向,以致於在瓜島方向的日軍缺乏足夠的兵力、兵器與彈藥,也就沒有足夠的力量突破美軍的防線。而且對美軍在瓜島的兵力判斷一直有誤,最初認為美軍人數不會超過2000人,實際上美軍在瓜島有1餘萬人,在附近的圖拉吉島有6000人,共16000人。因此日軍認為奪回瓜島易如反掌,

美軍陸戰隊員搭乘兩棲裝甲車離艦向瓜島海灘衝擊。

美軍陸戰隊員搭乘兩棲裝甲車離艦向瓜島海灘衝擊。第五戰術上,日軍只重視對美軍軍事目標的攻擊,對美軍的後勤補給運輸工具和物資幾乎是不屑一顧。要知道,瓜島戰役是一場登入戰,而登入戰中運輸船隊對作戰的勝負具有決定性的影響,失去運輸船隊的支援,即使部隊登上島嶼也會因後援不繼而失敗,日軍對這一點近乎無知,只注重對美軍飛機、軍艦的打擊,最說明問題的是8月8日的薩沃島海戰中,日軍沉重打擊了美軍的運輸船隊的護航兵力,卻對運輸船隻和海灘上堆積如山的物資視而不見,就揚長而去。使這場戰役發展成為對日軍極為不利的消耗戰,雙方飛機對飛機,軍艦對軍艦拼消耗,日軍這是以自己的短處與美軍的長處相比拼,美軍的損失憑藉其巨大的工業能力能夠迅速彌補,而日軍幾乎沒有能力來補充損失,不僅失去了瓜島,還對以後的作戰產生了深遠影響。

就以航母為例,戰役開始時,美軍在太平洋上有4艘航母,日軍有6艘航母。在戰役中美軍損失了2艘航母,日軍雖無航母被擊沉,但有4艘受到重創,也只剩下2艘可以作戰。但到了1943年底,美軍在太平洋上已經有十多艘航母,而日軍直到1944年3月才有一艘航母服役,從航母的此消彼長的變化中就可看出日軍拼消耗的戰術是多么愚蠢!

隨著瓜島戰役的失敗,日軍損失的不僅僅是瓜島,艦艇和飛機的慘重損失,大大削弱了日軍的戰略防禦力量,對戰爭的發展進程有著巨大的影響。正如山本在日記中寫得:“我們最初的作戰是何其輝煌!自中途島以來我們的作戰是多么糟糕!”

戰爭作用

為爭奪瓜島制空權而進行的空戰中,美軍僅駐瓜島的“仙人掌航空隊”海軍陸戰隊航空兵先後就有六個戰鬥機中隊參戰,湧現出十大著名的王牌飛行員,尤其第121戰鬥機中隊的福斯上尉,在1942年8月至1943年1月間共擊落

美軍的兩棲裝甲車正往瓜島運送為數不多的給養,這些給養對於攻上瓜島的陸戰隊員來說簡直是杯水車薪。

美軍的兩棲裝甲車正往瓜島運送為數不多的給養,這些給養對於攻上瓜島的陸戰隊員來說簡直是杯水車薪。在這場曠日持久的戰役中,美軍共陣亡約5000人,傷6700人,損失軍艦24艘,運輸船3艘,飛機約250架。日軍共有約5萬人喪生,損失軍艦24艘,運輸船16艘,飛機892架(也有資料說600架)。日軍不僅海軍、航空兵損失慘重,甚至開戰以來從未失利的陸軍,最精銳的第2師團等部也蒙受了巨大損失,特別是日軍的大型軍艦、飛機和技術熟練訓練有素的飛行員的損失,更是日軍所難以彌補的,戰役結束時日軍兵力上的優勢已蕩然無存,雙方的戰略態勢也隨之改變,——中途島海戰日軍的失敗是二戰中太平洋戰場的轉折,戰局開始向著不利於日本而有利於美國方面發展,日軍戰略主動權逐步喪失;而瓜島戰役,日軍不僅沒有實現重新奪回戰略主動的作戰企圖,反而其軍事實力進一步受到削弱,最終完全喪失了戰略主動權,陷入了被動的局面。從此後,日軍不得不從戰略進攻轉為戰略防禦,處處設防,步步被動,直至戰敗。而美國則通過瓜島戰役,逐步改善了不利的戰略態勢,贏得了動員人力、物力的時間,為太平洋戰場上即將開始的戰略進攻創造了有利條件。

相關影視

作品名稱:《紅色警戒》

《紅色警戒》電影海報

《紅色警戒》電影海報編劇:James Jones /泰倫斯·馬力克 Terrence Malick

主演:

詹姆斯·卡維澤 James Caviezel /

西恩·潘 Sean Penn /

埃利亞斯·考蒂斯 Elias Koteas /

本·查普林 Ben Chaplin /

約翰·庫薩克 John Cusack

上映年度:1998

語言英語:

官方網站 http://www.foxmovies.com/thinredline/

製片國家/地區:加拿大 / 美國

又名: 狂林戰曲 / 紅色警戒線 / 細細的紅線 / 細紅線