簡述

物流系統

物流系統系統主要指由一組功能相互關聯的要素、變數、組成部分或目標組成

的統一的整體。

作為系統管理的一般原則是:不僅關注單個變數,而是關注多個變數作為一個整體是如何相互作用的。

管理系統目標是使整體的有效運行而不僅僅關注某一個組成部分。系統觀念是物流管理中一個關鍵的概念。

組成

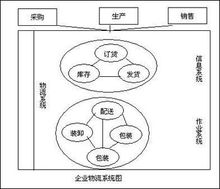

物流系統中的國際物流系統是由商品的包裝、儲存、運輸、檢驗、流通加工和其前後的整理、再包裝以及國際配送等子系統組成。

運輸子系統

運輸的作用是將商品使用價值進行空間移動,物流系統依靠運輸作業克服商品生產地和需要地點的空間距離,創造了商品的空間效益。國際貨物運輸是國際物流系統的核心。

倉儲子系統

商品儲存、保管使商品在其流通過程中處於一種或長或短的相對停滯狀態,這種停滯是完全必要的。因為,商品流通是一個由分散到集中,再由集中到分散的源源不斷的流通過程。國際貿易和跨國經營中的商品從生產廠或供應部門被集中運送到裝運港口,有時須臨時存放一段時間,再裝運出口,是一個集和散的過程。它主要是在各國的保稅區和保稅倉庫進行的。主要涉及各國保稅制度和保稅倉庫建設等方面。保稅制度是對特定的進口貨物,在進境後,尚未確定內銷或復出的最終去向前,暫緩繳納進口稅,並由海關監管的一種制度。這是各國政府為了促進對外加工貿易和轉口貿易而採取的一項關稅措施。保稅倉庫是經海關批准專門用於存放保稅貨物的倉庫。

商品檢驗子系統

由於國際貿易和跨國經營具有投資大、風險高、周期長等特點,使得商品檢驗成為國際物流系統中重要的子系統。通過商品檢驗,確定交貨品質、數量和包裝條件是否符合契約規定。

商品包裝子系統

杜邦定律(美國杜邦化學公司提出)認為:63%的消費者是根據商品的包裝裝潢進行購買的,國際市場和消費者是通過商品來認識企業的,而商品的商標和包裝就是企業的面孔,它反映了一個國家的綜合科技文化水平。

國際物流信息子系統

該子系統主要功能是採集、處理和傳遞國際物流和商流的信息情報。沒有功能完善的信息系統,國際貿易和跨國經營將寸步難行。

國際物流信息的主要內容包括進出口單證的作業過程、支付方式信息、客戶資料信息、市場行情信息和供求信息等。國際物流信息系統的特點是信息量大,交換頻繁;傳遞量大,時間性強;環節多、點多、線長。所以要建立技術先進的國際物流信息系統。

國際物流系統網路是指由多個收發貨的“節點”和它們之間的“連線”所構成的物流抽象網路以及與之相伴隨的信息流網路的有機整體。收發貨節點是指進、出口國內外的各層倉庫,如製造廠倉庫、中間商倉庫、口岸倉庫、國內外中轉點倉庫以及流通加工配送中心和保稅區倉庫。

國際貿易商品就是通過這些倉庫的收入和發出,並在中間存放保管,實現國際物流系統的時間效益,克服生產時間和消費時間上的分離,促進國際貿易系統的順利運行。連線是指連線上述國內外眾多收發貨節點間的運輸,如各種海運航線、鐵路線、飛機航線以及海、陸、空聯合運航線。這些網路連線是庫存貨物的移動(運輸)軌跡的物化形式;每一對節點有許多連線以表示不同的運輸路線、不同產品的各種運輸服務;各節點表示存貨流動暫時停滯,其目的是為了更有效的移動(收或發);信息流動網的連線通常包括國內外的郵件,或某些電子媒介(如電話、電傳、電報以及目前的EDI電子數據交換等),其信息網路的節點則是各種物流信息匯集及處理之點,如員工處理國際訂貨單據、編制大量出口單證或準備提單或電腦對最新庫存量的記錄;物流網與信息網並非獨立,它們之間的關係是密切相聯的。

最佳化原則

對於大多數的企業來說,物流系統最佳化是其降低供應鏈運營總成本的最顯著的商機所在。但是,物流系統最佳化過程不僅要投入大量的資源,而且是一項需要付出巨大努力、克服困難和精心管理的過程。

美國領先的貨運計畫解決方案供應商Velant公司的總裁和CEO Don Ratliff博士集30餘年為企業提供貨運決策最佳化解決方案的經驗,在2002年美國物流管理協會(CLM)年會上提出了“物流最佳化的10項基本原則”,並認為通過物流決策和運營過程的最佳化,企業可以獲得降低物流成本10%-40%的商業機會。這種成本的節約必然轉化為企業投資回報率的提高。

目標

(Objectives)

設定的目標必須是定量的和可測評的。

制定目標是確定我們預期願望的一種方法。要最佳化某個事情或過程,就必須確定怎樣才能知道目標對象已經被最佳化了。使用定量的目標,計算機就可以判斷一個物流計畫是否比另一個更好。企業管理層就可以知道最佳化的過程是否能夠提供一個可接受的投資回報率(Return On Investment)。

模型

(Models)

模型必須忠實地反映實際的物流過程。

建立模型是把物流運營要求和限制條件翻譯成計算機能夠理解和處理的某種東西的方法。例如,我們需要一個模型來反映貨物是如何通過組合裝上卡車的。一個非常簡單的模型,不能充分地反映實際的物流情況。如果使用簡單的重量或體積模型,許多計算機認為合適的載荷將無法實際裝車,而實際上更好的裝載方案會由於計算機認為不合適而被放棄。所以,如果模型不能忠實地反映裝載的過程,則由最佳化系統給出的裝車解決方案要么無法實際執行,要么在經濟上不合算。

數據

(Data)

數據必須準確、及時和全面。

數據驅動了物流系統的最佳化過程。如果數據不準確,或有關數據不能夠及時地輸入系統最佳化模型,則由此產生的物流方案就是值得懷疑的。對必須產生可操作的物流方案的物流最佳化過程來說,數據也必須全面和充分。例如,如果卡車的體積限制了載荷的話,使用每次發貨的重量數據就是不充分的。

集成

(Integration)

系統集成必須全面支持數據的自動傳遞。

因為對物流系統最佳化來說,要同時考慮大量的數據,所以,系統的集成是非常重要的。比如,要最佳化每天從倉庫向門店送貨的過程就需要考慮訂貨、客戶、卡車、駕駛員和道路條件等數據。人工輸入數據的方法,哪怕是只輸入很少量的數據,也會由於太花時間和太容易出錯而不能對系統最佳化形成支持。

表述

(Delivery)

系統最佳化方案必須以一種便於執行、管理和控制的形式來表述。

由物流最佳化技術給出的解決方案,除非現場操作人員能夠執行,管理人員能夠確認預期的投資回報已經實現,否則就是不成功的。現場操作要求指令簡單明了,要容易理解和執行。管理人員則要求有關最佳化方案及其實施效果在時間和資產利用等方面的關鍵標桿信息更綜合、更集中。

算法

(Algorithms)

算法必須靈活地利用獨特的問題結構。

不同物流最佳化技術之間最大的差別就在於算法的不同(藉助於計算機的過程處理方法通常能夠找到最佳物流方案)。關於物流問題的一個無可辯駁的事實是每一種物流最佳化技術都具有某種特點。為了在合理的時間段內給出物流最佳化解決方案就必須藉助於最佳化的算法來進一步開發最佳化技術。因此,關鍵的問題是:(1)這些不同物流最佳化技術的特定的問題結構必須被每一個設計物流最佳化系統的分析人員認可和理解;(2)所使用的最佳化算法應該具有某種彈性,使得它們能夠被“調整”到可以利用這些特定問題結構的狀態。物流最佳化問題存在著大量的可能解決方案(如,對於40票零擔貨運的發貨來說,存在著1萬億種可能的裝載組合)。如果不能充分利用特定的問題結構來計算,則意味著要么算法將根據某些不可靠的近似計算給出一個方案,要么就是計算的時間極長(也許是無限長)。

計算

(Computing)

計算平台必須具有足夠的容量在可接受的時間段內給出最佳化方案。

因為任何一個現實的物流問題都存在著大量可能的解決方案,所以,任何一個具有一定規模的問題都需要相當的計算能力支持。這樣的計算能力應該使得最佳化技術既能夠找到最佳物流方案,也能夠在合理的時間內給出最佳方案。顯然,對在日常執行環境中運行的最佳化技術來說,它必須在幾分鐘或幾小時內給出物流最佳化方案(而不是花幾天的計算時間)。採取動用眾多計算機同時計算的強大的集群服務和並行結構的最佳化算法,可以比使用單體PC機或基於工作站技術的算法更快地給出更好的物流最佳化解決方案。

人員

(People)

負責物流系統最佳化的人員必須具備支持建模、數據收集和最佳化方案所需的領導和技術專長。

最佳化技術是“火箭科學”,希望火箭發射後能夠良好地運行而沒有“火箭科學家”來保持它的狀態是不可能的。這些專家必須確保數據和模型的正確,必須確保技術系統在按照設計的狀態工作。現實的情況是,如果缺乏具有適當技術專長和領導經驗的人的組織管理,複雜的數據模型和軟體系統要正常運行並獲得必要的支持是不可能的。沒有他們大量的工作,物流最佳化系統就難以達到預期的目標。

過程

(Process)

商務過程必須支持最佳化並具有持續的改進能力。

物流最佳化需要應對大量的在運營過程中出現的問題。物流目標、規則和過程的改變是系統的常態。所以,不僅要求系統化的數據監測方法、模型結構和算法等能夠適應變化,而且要求他們能夠捕捉機遇並促使系統變革。如果不能在實際的商務運行過程中對物流最佳化技術實施監測、支持和持續的改進,就必然導致最佳化技術的潛力不能獲得充分的發揮,或者只能使其成為“擺設”。

回報

(ROI)

投資回報必須是可以證實的,必須考慮技術、人員和操作的總成本。

要證實物流系統最佳化的投資回報率,必須把握兩件事情:

一是誠實地估計全部的最佳化成本;二是將最佳化技術給出的解決方案逐條與標桿替代方案進行比較。

在計算成本的時候,企業對使用物流最佳化技術的運營成本存在著強烈的低估現象,尤其是在企業購買的是“供業餘愛好者自己開發使用”的基於PC的軟體包的情況下。這時要求企業擁有一支訓練有素的使用者團隊和開發支持人員在實際運行的過程中調試技術系統。在這種情況下,有效使用物流最佳化技術的實際年度運營成本極少有低於技術採購初始成本的(如軟體使用許可費、工具費等)。如果物流最佳化解決方案的總成本在第二年是下降的,則很可能該解決方案的質量也會成比例的下降。

在計算回報的時候,要確定物流最佳化技術系統的使用效果,必須做三件事:一是在實施最佳化方案之前根據關鍵績效指標(Key Performance Indicators)測定基準狀態;二是將實施物流最佳化技術解決方案以後的結果與基準狀態進行比較;三是對物流最佳化技術系統的績效進行定期的評審。

要準確地計算投資回報率必須採用良好的方法來確定基準狀態,必須對所投入的技術和人力成本有透徹的了解,必須測評實際改進的程度,還必須持續地監測系統的行為績效。但是,因為績效數據很少直接可得,而且監測過程需要不間斷的實施,所以,幾乎沒有哪個公司能夠真正了解其物流最佳化解決方案的實際效果。

物流術語(五)

| 在中國國家標準《物流術語》的定義中指出:物流是“物品從供應地到接收地的實體流動過程,根據實際需要,將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。”現在讓我們去了解一下這方面的知識吧。 |