學術領域的泛泰主義最早肇始於西方殖民者對我西南領土的野心,隨後被譽為泰國歷史之父的丹隆親王吸收西方的資料,大肆鼓吹泛泰民族要囊括寮國、緬甸撣邦、越南西北部、中國的兩廣雲貴的壯侗語族地區、印度的阿薩姆邦。

而在泰國政治領域的泛泰主義的表現最早表現則是泰國駐日公使受當時日本法西斯思潮影響,率先鼓吹通過泛泰主義吞併寮國高棉等鄰國土地建立大泰國,泛泰主義從一開始就得到日本的大力支持,可以說泛泰主義是日本從南部包抄中國的伎倆與泰國自身野心的苟合產物。

實際上,二戰時期的泛泰主義主要針對今天的寮國、高棉、緬甸撣邦以及中國的西雙版納、德宏等地區,對中國的廣東廣西雲南貴州的壯族布依族地區、越南西北部、印度東北部阿薩姆邦也有一定野心。

“泰學”、“壯泰同源”研究以貌似客觀的學術“復活”了一種泛泰意識,並被東南亞和中國西南的部分少數民族知識分子所利用,進而發展成為一種文化和政治運動,即泛泰主義。泛泰主義意識形態把語言上的相近性擴大至人種/種族/民族,認為所有講Thai語不同支系的人都是“泰人”。顯然,這與民族的普遍理解是不相符合的。“泰族”就成了一個被虛構出來的共同體。

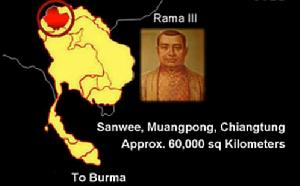

一、泰國

二戰期間處於同盟關係的日軍和泰軍

二戰期間處於同盟關係的日軍和泰軍鑾披汶·頌堪在1938年12月擔任暹羅總理後,推行民族主義的經濟、文化政策,宣揚佛教和軍國主義。披汶政府在對外政策上要求收復法國割占的領土,宣揚泛泰主義,把用了1300多年的國名“暹羅”改為“泰國”,宣稱泰國是所有“泰”民族的天然祖國,試圖建立大泰國。泰國民族主義者從1939年到1940年多次舉行示威遊行,要求收回今屬寮國、高棉的失地。因此,泰國在1939年同法國談判《互不侵犯條約》時提出調整邊界的要求。

在法國1940年戰敗投降後,更是出動海陸空軍進攻東南亞法軍,雖然戰敗,但在日本武力支持最終如願以償。1940年6月,兩國簽訂《互不侵犯條約》,約定根據主航道原則重新劃定湄公河河界,該線以西的領土屬於泰國,兩國組成聯合委員會劃定邊界。

1942年1月25日更是追隨日本對美英宣戰。

泛泰主義者雖根據西方學者的考證,把所謂的泛泰主義擴大到泰國、寮國、緬甸的撣邦、印度的亞山省(今阿薩姆邦)、中國的兩廣與雲貴四省,但是,因為泰國當時作為一個半殖民地的東南亞小國,國力弱小,其對中國的他們認定的所謂的泛泰民族是似懂非懂的,更談不上進行深入的調查研究,不過是隨著西方學者鸚鵡學舌而已。

泛泰主義一開始就託庇於日本法西斯的卵翼下,利用日本戰勝法國而擴張,達到最盛時也不過囊括今天的泰國、寮國,以及撣邦東部,原本泰軍在進占緬甸撣邦東部(因緬甸方面的反對,日軍只允許泰國吞併撣邦東部)後悍然進攻中國,打算進而侵占西雙版納,甚至有鯨吞中國兩廣雲貴的“雄心”,但是在中國邊境被中國軍隊擊潰後,只得駐足於已侵占土地,而一旦日本失利,之前短暫占據的寮國、東撣邦都吐了出來,本土也差點被肢解,之後的泛泰主義沉寂良久。

泰國從政治上來講,二戰後基本放棄了泛泰主義的主張,但是泰國一直認為南詔屬於泰人先民所建,雖然中國學者在1980年代用證據說服了泰國學術界,但是在泰國的教育界仍未改正。

泰國現在一般認為泰人是文化民族,是從中國雲南移民的部分人與當地的孟-高棉人融合而成。

二、寮國

寮國首都萬象尚存的已沒有玉佛的玉佛寺

寮國首都萬象尚存的已沒有玉佛的玉佛寺很多寮國人認為泰國人很大部分是被泰人同化的高棉人,並非常反感被稱為泰族,在部分寮國人,尤其是寮國的部分知識精英里,對泰國防範的心理很重,在歷史與現實的糾葛之下,在國際論壇上泰國與寮國網民的口水戰常常爆發。

18世紀起,寮國便成了泰國侵略的對象甚至成為附屬國,寮國的國寶“綠玉佛”被當成戰利品帶回泰國,至今仍供奉在曼谷的玉佛寺中(與此同時寮國的玉佛寺仍然保留),每年泰王都會親自出面為綠玉佛換袈裟,祈求佛祖保佑泰國。寮國一度試圖獨立,招致萬象城被泰國軍隊夷為平地。二戰中,泰國藉助日本勢力,侵占寮國和高棉領土。二戰後,泰國又成為美國干涉東南亞國家事務的大後方。直到1975年,泰老兩國才開始建交。

今天的作為泰國象徵的泰國第一國寶--綠玉佛就是當初被泰國人從寮國搶走的,這至今是寮國人民心中最深的傷痛。

三、緬甸撣族

撣邦示意圖

撣邦示意圖四、印度阿薩姆邦阿洪人

印度阿薩姆邦的阿洪人也有分離主義傾向,為了獲取外部支持,泛泰主義的呼聲也非常高,這也是中國部分泛泰學者前往阿薩姆地區,回來後興奮的說,當地人對壯族有強烈的認同的緣故。

五、中國的傣族

中國滇南傣區

中國滇南傣區在討論傣泰關係時,需先把北泰(以清邁為中心)和東北泰(被稱為I-san的地區),與典型的泰人區(以曼谷為中心,舊稱暹羅)做區辨。清邁的泰族語言文字、信仰儀式等均不同於曼谷暹邏人;而I-san的主要居民為寮族。十九世紀末葉之前,北泰與東北泰地區分別存有數十個獨立或半獨立的王子國,後來曼谷王朝發展國族-國家的意圖,才把此兩區域納入暹羅統治。

而非以曼谷為中心的暹羅王國。暹羅在十九世紀末期解除了北泰與東北泰之非曼谷系統諸王子的權力,勢力也直接擴張到西雙版納的南面。泰國人相信泰族歷史可追溯到南詔建國時期,南詔王對於泰人如同黃帝對於漢人一樣,已經神話化並從而內化成一種祖先的認定。「『南詔是泰人故國,西雙版納為泰國故土之一』的想法已內化成泰人的普通常識」(謝世忠 1993,頁76)。泰國人認為今天散在雲南極南邊各地的傣族,是當初他們祖先離開雲南時所留下來的同族人。因此當一九三九年暹羅將國名改為泰國,即泰人之國,隨即便聲稱西雙版納為其失去的故土,號召雲南的傣族起來回響。但傣泐人並不為所動,一方面是因為泰國空投至西雙版納的宣傳品是以傣泐人看不懂的暹羅系統泰文書寫,另一方面則由於戰爭的因素使得雙方的緊張關係達到頂點。不過現在對西雙版納的傣族而言,傣族對泰國的想像是建立在彼此語言、文化上可溝通的北泰身上,擴及到整個泰國,暹羅的負面形象已成過去。

中國的傣族歷史上一直與緬甸的撣族同屬於大泰人,與泰國南部湄南河流域的小泰人齷齪連連。

現在傣族中因為上述的認識重構,也有部分傣族認同泛泰主義,但是也有部分傣族只是將泰國認同為親緣民族,中國傣族移民到泰國寮國,待遇跟同時期移民過去的中國漢族、傈傈族、苗族待遇相同,都只能拿難民證,也表明泰國、寮國政府與中國傣族的認同。

六、中國壯族、布依族

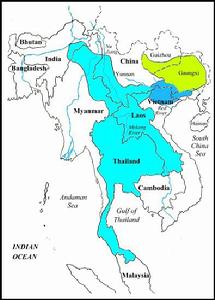

所謂“壯泰民族國家聯盟”各成員民族優勢區

所謂“壯泰民族國家聯盟”各成員民族優勢區1991年1月,270名廣西壯族學者和當局官員宣布第一屆非政府組織—壯學會—的組成。兩年後,雲南省500多名壯族要求當局承認“壯學會”的獨立。壯學會的成立者就強調,壯族與中國的傣、水、侗、布依、黎,泰國的泰,寮國的老,越南的農,緬甸的撣,都是二億五千萬泰民族中的一員(該數據有誤,實際上即使按照某些人極力擴大的概念,其數量也應該在一億以下,略小於泛突厥主義所鼓吹的所謂的泛突厥民族,轉者按),每個成員的政治上的特點都不應被忽視。這一說辭雖在隨後伴隨著中國局勢的迅速穩定,已經改成所謂同源異流的關係,但,實質上“只提同源,迴避異流”的所謂的同源異流說,實質上更像是某些人策略性的權宜之計而已,而一旦中國局勢再次發生變化,其發展,殊難預料。

2010年初在印度阿薩姆邦舉行的一個國際研討會上,中國的一個壯族磚家在會上的公開報告中就公然將廣西的壯族稱為所謂的“廣西的Tai民族”(該文全名為《廣西的Tai民族分布與壯族的文化特點》)。在2011年的布洛陀祭祀上,亦有人聲稱:““敢壯山是1億多壯泰語系人民尋根問祖的聖山,每年在這裡舉辦大規模的祭祀活動,不僅體現了對先祖的尊重,更是弘揚民族精神、促進壯民族文化交流、提高民族團結凝聚力的最好平台”。其企圖籍2002年被部分壯族文人“發掘考證”成壯族始祖的布洛陀(詳見《布洛陀真相》一文》)來整合所謂的泛泰族群的意圖非常明顯。

在美國著名壯學學者白荷婷在21世紀初經過田野調查之後寫就的《創造壯族》一書中,她指出:儘管是一個很小的活動,一些(激進)壯族積極分子聲明巨大的泰民族的成員應從他們所代表的國家中退出並成立一個獨立的聯盟。在中國政治體制下的工作中,不激進的活躍分子繪製出一個巨大的政治、經濟、文化壯族自治。他們認為,這樣他們才有權統治自己。壯族農民自豪地聲明壯族的身份,認為壯族最終開始得到他們應該擁有的榮譽。(這些要求更像是將壯區變成一個沒有國號的國家,實現不流血的獨立,是一種實質獨立,或變相獨立,轉者按)。

一般而言,泛泰主義,可以界定為學術上的泛泰主義與政治領域的泛泰主義兩個部分。

學術領域的泛泰主義在於刻意掩蓋迴避,甚至抹殺壯族與其他兄弟民族,主要是漢族的血緣文化關係,而是用放大鏡、顯微鏡去刻意營造所謂整個壯族與泰人的關係。

政治領域的泛泰主義則是利用學術領域所炮製出來的泛泰主義成果,煽動壯族憤青,陰謀分裂中國國土,甚至寧可將中國的國土送給泰國,在歷史等問題上反對中國。

但是也有很多壯族布依族認為,泰人與壯族布依族已經屬於不同民族,從文化血緣等各方面來論,壯族布依族更接近於華夏文化,而與濃厚高棉文化的泰國不同。

也有部分中國學者指出,實際上從血緣上來講,壯族與泰族也存在差異,泰國人融合了很多的孟-高棉語族人群,而壯族也有大量古代漢人以及苗瑤語族、更早前的老亞洲人移民融入。

而在國外,廣義的“泰人”(亦可翻譯成泰族、台語民族,英語:Thai peoples)一般僅指民族文化較為相似的傣泰民族(泰佬傣撣),狹義的泰人則僅指泰國的主體--小泰人。 壯族布依族與傣泰民族(泰人、傣族、佬族等)除了語言有些接近外,民族文化差異極大,壯族的民族文化基本與漢民族大同小異。

七、泛泰主義出爐的日本背景

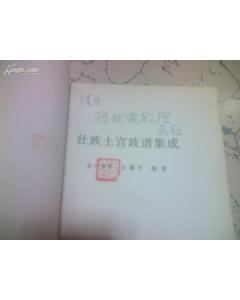

谷口房男與白耀天合作全面否定壯族族譜

谷口房男與白耀天合作全面否定壯族族譜泛泰主義從學術領域走向政治領域的擴張主義,其始作俑者恰恰是泰國駐日公使。泛泰主義取得一定成果也是在日本的幫助下泰國加入軸心國對英法作戰情況下取得的。

泛泰主義最終回歸覆滅也是日本二戰戰敗為因果的。

日本至今在宣傳中仍稱南詔國大理國統統都是泰國得前身,也就是說雲南是泰國的故土。

而且,因為抗戰期間廣西各族民眾同仇敵愾,對侵華日軍殺傷很大,日本學術界遂最早開始全面挑戰當時社會公認的廣西土官主要是外來的說法。

1944年,在日軍即將侵入廣西前夕,日本學者河原正博對廣西左、右江流域“蠻酋”的始遷祖作了“論證”,說把隨狄青平定儂智高叛亂而活躍的漢人當作本地的知州、知縣和將討伐的功勞記在族譜之中,完全是一種偽說,毫無根據。由此可見,日本學者對此關注較早。

但直到新中國成立初期,廣西土官“外來”說仍一統天下。在之後,粟冠昌、談琪二人零散的“論證”壯族土著說。然而,最為重磅的炸彈恰恰就是日本學者谷口房男與廣西壯族人白耀天先生合力對壯族17家土官的族譜逐一進行考證,一旦發現任何小紕漏,就認定土官在這些族譜中都統統都是假的。壯族裡幾乎所有的口耳相傳、族譜記載的自己是古代漢人後裔融入壯族先民的,被全部考證成假的,只要有一丁點瑕疵,就被拿出來證明族譜是假的。

有意思的是,日本專家考證日本本國的少數民族--琉球人、蝦夷人,結果是將從未與大和民族有認同感以及處於同一政權下的琉球人、蝦夷人統統考證成是日本主體民族大和族失散的兄弟,是同一起源的民族。日本專家來到中國,卻將自認是中國主體民族漢民族的親兄弟、當初並肩**的所有壯族土司族譜統統“考證”成偽造。

據部分壯族知識分子自己公布資料顯示,21世紀以來,壯族部分知識分子搞起的貝儂歌會,就有日本專家參與、並有日本資金“資助”了歌會。

總結

泛泰主義是一種“大民族主義”思潮和運動。民族主義是一個複雜的歷史和現實現象,也是近代歷史上的一個新鮮事物。儘管有關它的定義眾說紛紜、莫衷一是,但學者們一般都承認,民族主義產生於近代歐洲,並從歐洲向世界各地傳播。

在民族主義發展的歷史過程中,曾經出現過一些所謂的“大民族主義”思潮和運動,也可以叫“泛”民族主義,比如,在19世紀的歐洲就出現了泛義大利主義、泛日耳曼主義和泛斯拉夫主義等。稱其為“大”或“泛”民族主義,原因就在於,它主張把講相近語言、有相似文化的不同民族說成是一個民族,並在這些群體中鼓吹民族主義情緒,煽動他們建立一個統一的獨立國家,完全不顧這些民族生活於不同且分散的區域這一事實。

這種以語言-文化為號召的民族主義,最終往往又會走向一個虛構出來的共同起源(種族)。所以,語言-文化的民族主義跟種族-民族主義通常難以區分開來,儘管在不同的階段它們強調的側重點不同。

從歷史發展的實際情況來看,無論是強調語言、文化,還是種族因素,這些東西都不是普通老百姓的創造,而是新興知識精英階層的發明。比如,恩格斯曾說過,泛斯拉夫主義就是“從幾個斯拉夫族的歷史科學的癖好者的書齋里發起的”。

而泛泰主義對於壯族與泰族關係的研究則更加依賴,甚至可以說幾近完全依賴語言方面的研究,因為實際上壯族與泰族之間文化差異非常大,甚至到了南轅北轍的地步。