抗瘤新芥

抗瘤新芥簡介

抗瘤新芥

抗瘤新芥外文名:Ocaphane。

外文縮寫:AT-581。

化學名:鄰-雙(2-氯乙基)胺甲基苯丙氨酸二鹽酸鹽。

性狀:本品為白色結晶,易溶於水,有引濕性。

藥理毒理

染色體

染色體研究顯示抗瘤新芥在整個細胞周期均有活性作用,包括在細胞間期。故快速增生組織如腫瘤組織(但也包括骨髓、胃腸道和黏膜、毛囊)是對抗瘤新芥抗增生作用最敏感的。

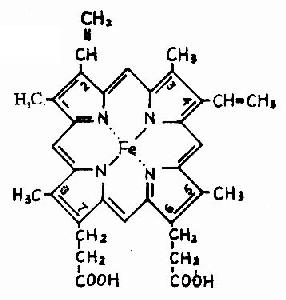

藥物可穿透進入細胞,與染色體結合。實驗顯示抗瘤新芥的平面環插入鹼基對之間從而與DNA結合形成複合物,嚴重干擾DNA合成、DNA依賴性RNA合成和蛋白質合成。但通過該機制產生抗增生作用所需的抗瘤新芥濃度比臨床治療中腫瘤部位的藥物濃度要高。近期的實驗顯示藥物插入DNA引發拓撲異構酶II裂解DNA,從而破壞DNA三級結構。這一作用在臨床治療的藥物濃度即可見。

體內過程

本品口服吸收較慢,6小時後血漿中濃度達最高峰;靜脈注射後在血中維持時間較長。可透過血腦屏障。24小時排出53%,主要從尿中排出少量從糞便中排泄。

臨床套用

(1)對癌性胸水療效顯著。(2)對鼻咽癌、上頜竇癌及口腔腫瘤療效較好。

(3)對惡性淋巴瘤、乳腺癌、肺癌、肝癌、絨毛膜上皮癌、惡性葡萄胎、多發性骨髓瘤、腦腫瘤等有一定療效,但緩解期較短。

肝癌資料

肝癌

肝癌1、原發性肝癌:是肝細胞或肝內膽管上皮細胞的惡性腫瘤。像肝硬化患者容易轉患為原發性肝癌。

2、繼發性肝癌:是身體其他臟器的癌腫轉移至肝臟而形成繼發性肝癌。多數由胃癌、大腸癌轉移所致。少數由胰腺癌和膽道癌轉移肝臟所致。

肝癌具有起病隱匿、潛伏期長、高度惡性、進展快、侵襲性強、易轉移、預後差等特點。其發病率有逐年上升趨勢。因此早發現,早診斷,早治療是減輕肝癌患者痛苦的一大幫助。目前只有掌紋診斷能達到這樣的水平。

肝癌的治療

1、手術療法

(1)早期或中期肝癌,肝功能代償較好,可進行手術探查,根據病情進行根治性切除或姑息性切除。 根治性切除腫瘤術後,如有復發或轉移,可行再切除術。

(2)姑息性切除腫瘤術後,必須進行綜合治療。綜合治療指抗癌增免中藥(如博生癌寧)聯合化療、放療、插管化療、免疫治療等。

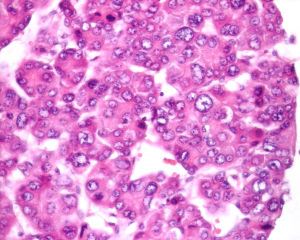

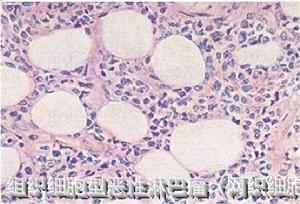

癌細胞

癌細胞(4)術後抗癌增免中藥(如博生癌寧)聯合化療清除微小病灶和轉移擴散的癌細胞,控制以及減少術後復發和播散,防止腫瘤轉移和復發。

2、非手術療法:肝功能失代償期或晚期肝癌患者,可選用博生癌寧抗癌治療和支持療法,並聯合放療、肝動脈栓塞治療、肝動脈插管化療、全身化療等。

3、中醫抗癌療法:中醫藥可用於肝癌病人的早、中、晚各期,術前術後均有較好的臨床療效。中醫藥也可作為放射、化學藥物治療的輔助治療,以提高抗腫瘤療效,減輕毒副反應。

(1)抗腫瘤透皮治療:肝功能失代償期或中晚期肝癌可採用中藥抗腫瘤透皮治療,由於是透皮給藥,避免了口服藥物經肝臟首過代謝加重肝臟負擔的弊端,避開了胃腸道因素的干擾與降解作用,使藥物保持最強的抗癌效應,以皮下毛細血管全身給藥方法,控制腫瘤發展並保護脆弱的肝功能。如抗腫瘤透皮治療代表藥物:博生癌寧。

(2)抗癌增免治療:此療法能起到扶正、增強機體免疫力的作用。

放射治療

放射治療5、酒精注射治療:肝癌灶內注射無水酒精(純度大於99.5%),使腫瘤內及瘤周組織脫水、固定,癌細胞蛋白質凝固及變性壞死,瘤周小血管閉塞,纖維組織增生形成包膜。對縮小、控制或延緩肝癌生長有一定的效果。

6、核素瘤內注射法:在B超引導下肝穿刺,向癌灶內注入放射性核素,如I-131,I-125,Y-90,Re-186等。對治療肝癌也有一定的效果。

7.免疫治療:單獨套用免疫療法治療肝癌的療效不理想,目前多與手術、放化療及中醫治療聯合套用。主要有主動免疫治療(如干擾素、白細胞介素-2、腫瘤壞死因子)、被動免疫治療、過繼免疫治療(如LAK細胞療法)、導向治療。

用法用量

注射液

注射液動脈注射:每次10mg,每日或隔日1次,總量為100~140mg。

胸腔內注射:每次20~30mg,每周1~2次。

不良反應

(1)骨賄抑制:較氮芥輕,白細胞下降明顯,停藥後可恢復,對血小板、血紅蛋白影響較小。(2)胃腸道反應:食慾減退,噁心、嘔吐、腹部不適。

(3)部分病人可出現脫髮。

注意事項

(1)溶液稀釋後應立即使用,不宜放置過久。(2)預先給予鎮靜劑、止吐劑及碳酸氫鈉可減輕胃腸道反應。

製劑規格

注射劑:10mg/支;片劑:10mg/片。