慢性腸系膜缺血

慢性腸系膜缺血疾病病因

慢性腸系膜缺血病症

慢性腸系膜缺血病症2.靜脈閉塞性疾病靜脈內血栓形成常繼發於腹腔內感染、血液病、外傷、胰腺炎,腹腔內大手術,結締組織病、長期套用腎上腺皮質激素及長期服用口服避孕藥等。

3.低灌注心力衰竭各種原因引起的休克及血容量不足、血壓突然下降,藥物或某些內分泌引起腸道小血管收縮。

4.小血管炎性疾病如Wegener肉芽腫,系統性紅斑狼瘡,白塞病、皮肌炎、糖尿病,高血壓、結節性多動脈炎及過敏性紫癜等亦可累及中小動脈而致管腔狹窄,閉塞。

5.其他腸腔內壓增高如腫瘤性梗阻,頑固性便秘等。腹部外傷和放射性病等。

發病往往是多因素協同作用的結果。腹腔動脈和腸系膜上下動脈多同時受累。

發病機制

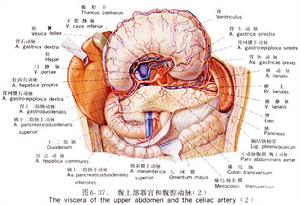

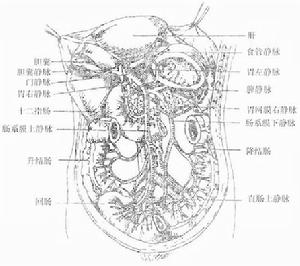

腸系膜

腸系膜腸系膜下動脈為三主支中最小者,其分支供應橫結腸遠端、降結腸,乙狀結腸和近段直腸,並有分支經Riolan動脈弧(由橫結腸系膜形成)及邊緣動脈與腸系膜上動脈連線,另有分支與髂內動脈中,下直腸動脈連線(體循環)。

除上述2支供應腸道外。其他腹腔臟器如胃,肝、脾、胰十二指腸等則由腹腔動脈供血,並經胰,十二指腸動脈與腸系膜上動脈連通。此主支分支眾多,供血豐富,各支問如網路樣吻合溝通,故極少發生缺血梗死。

主動脈的內臟分流不多,大約接受心搏出量的30%。小腸每單位組織的血流量大約是胃的5倍和結腸的2倍。一般認為黏膜的血流量占腸道總血流量的70%。

動脈氧分壓和在腸系膜的血流量,血管阻力與血管壓力之間的關係決定著對於內臟器官的供應狀況,腸系膜血流量直接與腸系膜血管的壓力成正比,與腸系膜血管的阻力成反比,胃和腸的氧攝取量是恆定的,儘管血流量變化的範圍相當廣泛以防止低氧造成的損傷,但腸道的黏膜代謝功能最為活躍,因此對低氧就最敏感。在飯後期間,小腸的血流量增加30%~130%,有利於黏膜和黏膜下層的血液重新分配。

由於腹腔動脈,腸系膜上動脈和腸系膜下動脈之間有較多的側支連線,所以當某一主支,如腸系膜上下動脈,發生慢性閉塞時,因其他主支的側支動脈能代償供血,因此很少出現症狀,即使突然閉塞(如栓子),側支動脈也有可能在短時期內供給相當血量,腸組織不致壞死,當閉塞解除,側支供血也隨之停止,一般腸管對缺血的耐受性較大,當腸系膜上動脈的腔徑減少80%或供血量減少75%時,12h內腸壁可無外觀改變,只有當腹主動脈2~3支大分支受累閉塞或嚴重狹窄、腸系膜動脈主幹嚴重狹窄,伴有側支循環代償不足時,血流顯著減少,腸壁慢性供血不全,出現腸缺血症狀。

腸的血供除依賴上述動脈外,還受體循環動脈壓降低(休克)和小動脈阻力增加(腎上腺素。洋地黃製劑以及某些疾病如紅斑狼瘡等結締組織病時並發的血管炎等)因素的影響而缺血。但是也有局部的調節,這是通過由內在的和外在的機制來實現的。局部的代謝因素和肌組織都可以改變血管壁的張力,調節局部的血流量。

腸道重度缺血時的病理改變主要有:腸壁水腫,充血,黏膜內出血及不同大小的壞死,增生修復,潰瘍形成、穿孔及炎症變性。

1.水腫絕大多數都有輕重不一的水腫,特別是黏膜層及黏膜下層水腫明顯,動脈性或小血管性疾病則水腫不明顯。

2.出血100%的病人出現程度不同的出血,特別是靜脈性阻塞常無明顯壞死,主要為水腫和出血,出血嚴重者臨床表現為血便,甚至發生出血性休克。

3.壞死由缺血所引起嚴重的損害,壞死輕重不同,常為凝固性壞死或出血性壞死,可表現為孤立性、局灶性、多發性、節段性,大片狀黏膜層壞死,可從黏膜層開始,向外層擴展至肌層及漿膜層,表淺大片壞死可形成假膜。嚴重的壞死可表現為壞疽。

4.糜爛及潰瘍黏膜缺血性變性壞死可引起糜爛及潰瘍形成。潰瘍大小深淺不一,可形成多灶狀小潰瘍,貌似潰瘍性結腸炎。慢性嚴重者可形成深大潰瘍。透壁性潰瘍甚至可造成穿孔,慢性者常有腸粘連。

5.修復上皮及間質可有程度不一的增生或再生修復性變化,在慢性期間質肉芽腫及纖維性增生,最後纖維瘢痕形成,甚至呈腫瘤樣團塊,腸壁因間質增生及纖維化而增厚,在修復過程中亦可見腸腔狹窄及變形,上皮及間質可形成息肉樣或結節狀病變。

在上述的病理基礎上及繼發細菌作用下,幾乎均伴有不同程度的炎症,腸內氣體經破損處至腸壁漿膜下形成氣囊腫,並於穿孔後形成腹腔膿腫及腹膜炎,腸壁血管炎性缺血性腸病本身就是炎症病變,是以血管為中心的非化膿性炎症,病變可累及腸壁全層,甚至腸周。

腸道病變的範圍可局限在一段小腸或全部腸道,這取決於血管閉塞的部位和程度,形成閉塞的快慢以及側支循環的建立等條件的影響。病變分布可呈孤立灶,單發性或多發性節段性分布,鋇劑檢查時表現小腸的單純性狹窄;若為間斷的多處纖維瘢痕,則表現為節段性狹窄,稱“香腸串”征。

臨床表現

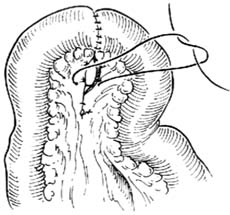

慢性腸系膜缺血剖析

慢性腸系膜缺血剖析併發症狀

由於腸道缺血致吸收不良,引起慢性腹瀉、脂肪瀉,腹脹等;病程呈漸進性,即隨著病程的進展患者會出現症狀性懼食,使體重下降及營養不良,伴有腹脹,便秘的患者可能出現急性腸系膜血栓形成和腸梗阻。

疾病診斷

慢性腸系膜缺血B超

慢性腸系膜缺血B超早期臨床表現不典型,且實驗室檢查,放射學檢查及超聲都卜勒多為正常,加之多種原因容易忽視血管造影檢查,故早期或術前診斷十分困難。

鑑別診斷

1.胃潰瘍上腹痛多在餐後0.5~1h出現,經1~2h逐漸自行緩解,但發作有周期性,易發生在初春及秋末季,服用抗酸藥及黏膜保護劑疼痛可緩解,胃鏡檢查可確定。

2.慢性胰腺炎有進食後腹痛,體重減輕、腹瀉、消化不良等症狀,與本病相似。根據腹部B型超聲檢查,CT,MRCP,ERCP及腹部平片檢查可鑑別。

3.膈下弓狀韌帶壓迫綜合徵:多見於青年女性,男女之比1∶3。表現為與飲食無關的間歇性上腹鈍痛,伴噁心,嘔吐或腹瀉,體重減輕,消瘦和營養不良,體格檢查可在腹部聞及較響亮的收縮期吹風樣雜音,發病機制大多因膈下弓狀韌帶或腹腔神經節壓迫腹腔動脈的起始部而導致缺血,血管造影可證實受壓或狹窄、遠端擴張,而無動脈粥樣硬化的表現。

還應與胃腸道腫瘤,克羅恩病,局限性腸炎、假膜性腸炎,出血性腸炎、胰腺癌、膽道疾患,腎絞痛等鑑別。

輔助檢查

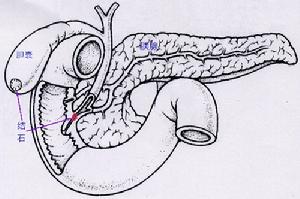

腸系膜上動脈圖

腸系膜上動脈圖2.X線鋇劑檢查可表現小腸的單純性狹窄;若為間斷的多處纖維瘢痕,則表現為節段性狹窄,稱“香腸串”征,腸系膜上動脈疾病常引起較大範圍腸段病變,涉及小腸至結腸。

3.超聲檢查都卜勒超聲可測量血管血流速度,判斷血管狹窄程度、部位,顯示腹腔內主要動脈內的斑塊、狹窄及閉塞的大小程度及部位,超聲檢查排除肝膽胰系統及泌尿系統疾患。

4.內鏡檢查除外消化性潰瘍及消化道腫瘤。胃鏡檢查可見胃竇和十二指腸的糜爛。

5.血管造影診斷本病的最可靠方法,對疑有本病者行主動脈造影,選擇性腹腔動脈、腸系膜上動脈及腸系膜下動脈造影術,確定血管狹窄閉塞的性質,部位、程度和範圍以及側支循環的建立,應拍側位和前後位片,可顯示明顯的動脈粥樣硬化症及一些血流動力學的改變,在主動脈根部1~2cm內常見動脈硬化病變,常有腸系膜2~3支動脈狹窄或完全閉塞,狹窄程度超過50%,有向腹主動脈的血液反流,同時伴有粗大蜿蜒迂曲的側支供血動脈,有時僅看到1~2主支狹窄但無粗大蜿蜒迂曲的側支血管,仍不能去確定診斷,臨床上血管病變與症狀並非一致,75%的人可有腸系膜動脈硬化的造影表現,值得注意的是,無症狀的老年人在腸系膜血管造影時10%~20%有明顯病變。

6.張力測定法張力測定法(Tonometry)是檢測腸壁內pH(pHI)的方法,張力計是連線在一根薄矽膠管端的半透明小囊,經鼻插入腸腔,抽吸囊內液體測定CO2。腸腔內的CO2與腸壁內的CO2是平衡的,因此囊內的CO2與腸壁內的CO2也是平衡的。將囊液內的CO2分壓與動脈血中HCO3-代入HendersonHasselbalch方程式中,可求出腸壁內pHI值,這是監測細胞代謝和組織缺氧情況的很有用的方法,當腸供氧降低到臨界值以下,則組織pH出現陡然下降。Poole等發現腸血流減少與pHI呈線性關係,能敏感地反映腸血流減少情況,結果可重複,餐前和餐後張力測定法測定小腸壁內pHI值為診斷腸道缺血提供了有效手段。

疾病治療

腸系膜下動脈圖

腸系膜下動脈圖2.手術治療經內科保守治療無效,血管造影證實腹腔動脈、腸系膜動脈主幹存在嚴重狹窄者,改善營養不良,糾正心血管功能和低氧血症等後,均可考慮手術治療,常採用的手術方式有動脈內膜剝脫,自體大隱靜脈或人工血管旁路移植,血管再植術。採取上述何種手術方式取決於病人的一般情況,病變部位解剖關係。小動脈分支廣泛硬化狹窄或廣泛小血管炎者不宜手術。

3.介入性放射學近年來介入性放射學的開展促進了慢性腸系膜缺血性疾病非手術治療的發展,開闢了新途徑,氣囊血管成形術是經皮股動脈穿刺後在腹腔動脈、腸系膜上動脈狹窄處進行導管氣囊擴張。另外,在上述主要動脈狹窄處放置鈦合金支架,可取得使血流通暢,改善缺血的同樣效果,適用於體弱難以承受手術者,有時可取代旁路移植或動脈內膜剝脫術。

預後預防

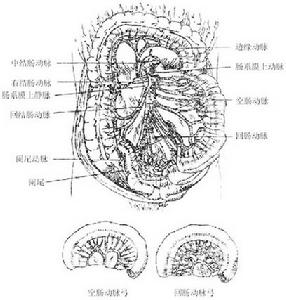

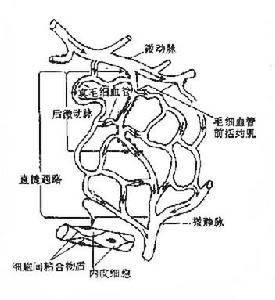

慢性腸系膜缺血微循環

慢性腸系膜缺血微循環輕症者經內科保守治療多可以緩解症狀,重症者內科保守治療無效,需行介入放射或手術治療,大多可改善症狀,預後較好。少數患者可進展為急性腸系膜動脈缺血及腸梗阻,危及生命。這種血管性腸梗阻造成的腸壞死比機械性更廣泛、直接、快速,預後很差,常無特有的臨床表現,病死率達60%~80%。伴有廣泛小動脈硬化狹窄或廣泛小動脈炎者預後差。

預防:

1.治療原發病,消除病因。

2.有人認為50%的慢性腸系膜動脈缺血的病人為急性腸系膜動脈缺血的前兆,進行預防性的血管成形術。