流行病學

小腸原發性惡性淋巴瘤

小腸原發性惡性淋巴瘤在發病類型上,在中國小腸淋巴瘤以成人型常見。而在兒童小腸惡性腫瘤中,兒童型淋巴瘤在國內外均占第1 位。

症狀體徵

本病病程較短,多在半年以內,無特異的臨床症狀。70%~80%有不典型的腹痛,伴有低熱,體重急劇下降、乏力、消化道出血,多數病例出血量少,伴貧血。腹部可觸及腫塊,腫塊大小不一,質硬、結節狀,有壓痛、活動度差。較多數病例因穿孔、梗阻、腸套疊而急症入院。兒童腸道原發惡性淋巴瘤半數以上因急腹症入院,表現為腸套疊或類似急性闌尾炎的症狀。

疾病病因

PSIL 的發病率在長期慢性乳糜瀉(谷蛋白性腸病),免疫缺陷病如AIDS 病患者,長期免疫抑制劑治療及免疫增生性腸病(immunoproliferative small intestinal disease,IPSID)的患者可明顯增高,故其發病與機體免疫系統失調有關;亦有認為淋巴瘤與某些病毒(如EBV)感染有關。本病絕大多數屬於B 淋巴細胞來源,僅部分並發慢性乳糜瀉的PSIL 可能來自T淋巴細胞。霍奇金病的病人常有細胞免疫低下現象,因而推測可能在某種病毒感染中出現細胞免疫失調,從而致使本病發生與發展。

病理生理

小腸原發性惡性淋巴瘤

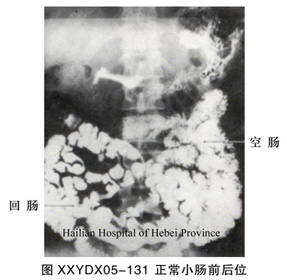

小腸原發性惡性淋巴瘤1.好發部位 小腸惡性淋巴瘤一般起源於小腸黏膜下淋巴濾泡組織,向腸壁各層浸潤。可發生於小腸任何部位,但由於遠端小腸有較豐富的淋巴組織,故惡性淋巴瘤多見於迴腸(約50%),其次是空腸(30%),十二指腸最少(10%~15%)。

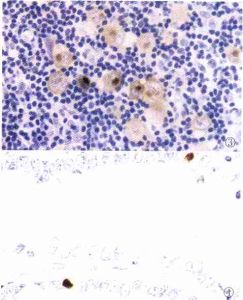

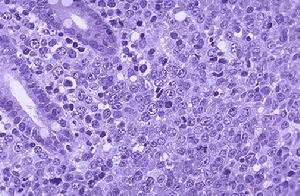

2.病理學 小腸原發性淋巴瘤絕大部分屬非霍奇金淋巴瘤,常見類型是黏膜相關組織淋巴瘤(MALT 淋巴瘤)。肉眼所見:腫塊為孤立性或多發性,多發性又可分為瀰漫性及散在性。瀰漫性者可見黏膜皺襞瀰漫增厚伴有小結節、小息肉狀突出物,常累及一段腸管;孤立性者傾向於呈環形,可致腸腔狹窄。

小腸淋巴瘤大體所見可分為4 型,即息肉型、潰瘍型、動脈瘤型、浸潤縮窄型。

(1)動脈瘤型:最常見,沿腸壁黏膜下浸潤生長,腸壁肌層及腸壁內神經叢受到損害,使腸壁增厚變硬,失去彈性而呈動脈瘤樣擴張,故又叫囊樣擴張型淋巴瘤。外觀可見腫瘤環繞腸管,管壁僵硬呈皮革狀,表面為暗紅色或灰白色,黏膜常有多個結節樣隆起,管腔呈擴張狀態,由於腸壁高度增厚,可形成較大腫塊。

(2)浸潤縮窄型:亦較常見,浸潤腸壁引起增厚僵硬,蠕動消失,腸腔變窄,最後縮窄成很小內徑。主要見於網狀細胞肉瘤的病例,這種類型往往引起腸梗阻。

(3)潰瘍型較少見,潰瘍位於浸潤性腫瘤的中心部位,常為多發性,病變範圍較小,但亦可是圍繞腸腔的大潰瘍,常易發生出血和穿孔。

(4)息肉型:最少見,主要病變在黏膜下層,呈息肉狀突入腸腔內,使黏膜皺襞消失,常為多發性病灶,最易發生腸套疊,故有人亦稱之為息肉樣腸套疊性淋巴瘤。

3.臨床分期 根據腫瘤累及腸壁的深度及侵及範圍,將惡性淋巴瘤的病理過程劃分為若干階段,對臨床預後的判斷有重要指導意義。

(1)Contreary 分期法:Ⅰ期:腫瘤局限於腸道,無轉移;Ⅱ期:有腸系膜淋巴結受累;Ⅲ期:侵及主動脈旁或鄰近器官。

(2)Mapvi 分期法:Ⅰ期:腫瘤局限於腸管,病變為單灶性,無淋巴結轉移;Ⅱ期:腫瘤累及鄰近組織;Ⅲ期:腫瘤累及區域淋巴結;Ⅳ期:腫瘤廣泛性浸潤或遠處轉移。Ⅰ、Ⅱ期手術治療預後較好。

4.轉移途徑 小腸惡性淋巴瘤可通過直接蔓延、淋巴道或血道播散。腫瘤可沿腸壁浸潤,也可穿透漿膜直接浸潤腸系膜、大網膜、腹壁或鄰近臟器,偶爾可穿透腸管而形成內瘺。

區域淋巴結轉移是小腸惡性淋巴瘤的主要轉移方式,一般較腺癌早而且多見。最初至腸管周邊的淋巴結,沿腸系膜淋巴管至區域淋巴結,然後至腸系膜根部淋巴結,晚期可轉移至髂淋巴結、腹主動脈旁淋巴結甚至更遠的淋巴結。淋巴結轉移可為單發的,但常見為多個融合成團塊狀。

經血道轉移較少,且多發生在較晚期,可至肝、胰、腎、肺、腦等臟器,以肝轉移為最常見,可為單個結節或多個結節。

診斷檢查

小腸原發性惡性淋巴瘤

小腸原發性惡性淋巴瘤診斷:小腸原發性惡性淋巴瘤診斷比較困難,當病人出現不規則的腹痛、腹瀉、消瘦、食慾減退、發熱及其他消化道症狀時,檢查發現腹部移動性腫塊,特別是合併不全性腸梗阻表現時,應考慮到小腸惡性淋巴瘤的可能性。通過全消化道鋇餐檢查有助於定位診斷,CT和B超檢查有利於判斷腫瘤是否轉移,內鏡直視和鉗取活組織進行組織病理學檢查可明確診斷。

實驗室檢查:

1.血常規檢查 約60%病例有小細胞性低色素性貧血表現。

2.其他血液檢查 血沉可增快,血清白蛋白可降低。

3.大便隱血試驗 40%~50%病例大便隱血檢查可為陽性。

4.組織病理學檢查。

其他輔助檢查:

1.X 線鋇餐檢查 尤其是小腸氣鋇雙重造影是最重要的輔助檢查。術前診斷率達30%~70%,一般可分為以下幾種表現:

(1)瀰漫性病變:病變範圍廣泛,全部小腸都可不正常。小腸正常黏膜皺襞大部分或全部消失,腸腔內可見到無數小的息肉樣充盈缺損,由綠豆大至豌豆大,其大小約0.5~1cm 直徑。腸腔寬窄不一,沿腸壁可見到鋸齒狀切跡。胃內可見息肉或其他病變。

(2)多發性結節狀充盈缺損,病變邊緣清楚,黏膜紋紊亂、破壞或消失。

(3)狹窄性病變:中心性狹窄,其邊緣僵硬,黏膜皺襞細如線條,狹窄的範圍一般較長。偏心性狹窄,狹窄的一側呈大塊狀充盈缺損突入腸腔使之變細,病變比較局限。外壓性狹窄,腸腔變細並有外壓現象,狹窄部位的黏膜皺襞仍然正常,病變範圍較長,與正常小腸分界不清。狹窄近端腸腔擴張。

(4)擴張性病變:表現為腸腔不規則擴張,遠超過腫瘤的範圍,擴張段常與狹窄段相同,黏膜破壞、蠕動消失,腸壁僵硬,呈現動脈瘤樣改變,小腸運動力減弱,數小時後,擴張腸管仍可見鋇劑瀦留。

(5)腸套疊:呈現典型腸套疊X 線表現,多由息肉樣病變所致,套疊部位多位於小腸遠端,最常見為迴腸末端。上述徵象可交錯出現,結合臨床常可作出診斷。

2.內鏡檢查 惡性淋巴瘤多發生於迴腸末端,可用結腸鏡檢查,並可活檢明確。內鏡對於空腸上段的惡性淋巴瘤的診斷亦有幫助。

3.B超和CT腹部腫塊者,可見到腸管之間有結節狀的團塊。B超和CT幫助了解其位置,大小,與周圍臟器的關係及有無淋巴結轉移、肝轉移、腹水等有參考意義。CT檢查在腸腔內造影劑的對比下,可見腸腔有不規則的擴張或狹窄改變,病變一般較廣泛。但早期病變,難以確定。

4.手術探查 如經以上檢查仍未明確診斷,應及早剖腹探查以達到診斷與治療的目的。

鑑別診斷

主要是與腸道炎性疾病中的克羅恩病、腸結核以及小腸癌相鑑別。

1.克羅恩病(克隆病) 可有節段性狹窄、卵石征或假息肉的徵象,有時難與惡性淋巴瘤相鑑別。但克羅恩病一般病史較長、常有復發史及肛周膿腫,可有腹部腫塊,往往因局部炎症穿孔形成內瘺,鋇劑檢查可見內瘺病變,節段性狹窄較光滑,近段擴張較明顯,線性潰瘍靠腸系膜側,並有黏膜集中,腸袢可聚攏,呈車輪樣改變。小腸惡性淋巴瘤一般無內瘺形成,臨床表現重,X線下狹窄段不呈節段性分布,邊緣不光滑,結節大小不一,潰瘍和空腔較大而不規則。 2.腸結核或腹膜結核 亦可出現腹部包塊,有時與惡性淋巴瘤較難鑑別,但前者一般都有結核病史,有低熱、盜汗及血沉加快,腹部檢查有揉面感,周身情況一般不出現進行性惡化,小腸結核X 線見增殖型者表現為單發或多發的局限性腸腔狹窄,邊緣較惡性淋巴瘤光滑,近端擴張亦較明顯;潰瘍型者龕影一般與腸管縱軸垂直,惡性淋巴瘤的潰瘍部位不定,龕影較大而不規則。

3.小腸癌 病變往往局限,很少能觸及包塊,即使有亦是較小的局限的包塊,X 線鋇餐檢查僅為一處局限性腸管狹窄、黏膜破壞。

4.免疫增生性小腸疾病(IPSID) 是一種獨特的小腸淋巴瘤,最初報導見於東方猶太人和阿拉伯人,又稱為地中海淋巴瘤或α-重鏈疾病。典型的症狀包括慢性腹瀉、脂肪瀉,同時伴有嘔吐和腹部痙攣性疼痛,亦可見杵狀指。許多IPSID病人的一個少見的特點是,在血液和腸分泌物中,有一種異常的IgA,其α-重鏈縮短,且不含輕鏈。IPSID 多發生於有腸內細菌及寄生蟲感染的地區,有人認為,其病因可能與小腸內B 淋巴細胞受腸內微生物抗原的長期反覆刺激,引起細胞突變及惡變所致,異常的α-鏈是由小腸的漿細胞產生的。IPSID 病人往往死於進行性營養不良和衰竭,或死於侵襲性淋巴瘤。

治療方案

小腸惡性淋巴瘤除具有腫瘤本身危害性外,還發生嚴重腹部併發症,如腸梗阻、腸套疊、腸穿孔和消化道出血等。因此在治療上應爭取徹底切除原發病灶,將病變小腸連同腸系膜區域淋巴結一併切除。如腫瘤直徑>5cm,侵及腸道外器官者,也應作病變小腸及鄰近器官聯合臟器切除。對於不能行根治性切除的爭取做姑息性手術,切除腸梗阻的腸段,恢復腸道的通暢。個別情況病變難以切除者可做短路手術。術後採取放療、化療等綜合治療方法。

1.根治性切除 應切除病變腸管及兩端各30cm 左右的正常腸管,清掃腸系膜上相應的淋巴結。但有時淋巴結融合成團包繞腸系膜上動、靜脈的主幹,不能整塊切除時,可沿上述血管將淋巴結逐一剝離,在瘤床處標以金屬標記,以備術後放療。

2.放療 惡性淋巴瘤對放療較為敏感,手術後均應行放療,消滅殘留組織提高療效。直線加速器一般在腹部前後進行照射,範圍可適當放寬。如情況許可,在四周內給予組織量35~45GY 為宜。小腸本身對放射線的耐受性差,劑量過大可造成放射性小腸炎,發生出血、狹窄、穿孔等併發症。

3.化療 小腸惡性淋巴瘤對化療亦較敏感。化療藥物的選擇和投藥方式尚未統一。一般採用氮芥、環磷醯胺(CTX)、長春新鹼(VCR)、多柔比星(阿黴素,ADM)、潑尼松(強的松)和丙卡巴肼(甲基苄肼)等療效較好,常用化療方案有COP、CHOP、CMOPP 等。一般成年人可給長春新鹼1mg,靜脈注射,1 次/周,6~8 周為一個療程。必要時可繼續每2 周1 次,共10 次。嚴重者可加用丙卡巴肼和潑尼松聯合用藥。在用藥期應密切觀察血象變化,如白細胞降至3×10<SUO>9</SUP>/L 以下應立即停藥,等情況改善後再繼續用藥。

如病人的一般情況良好,可在放療的同時配合套用化療,化療、放療還可與生物治療相結合,還應加強全身支持治療,糾正吸收不良綜合徵。

4.其他治療 近年來各種免疫治療進展較快,除一般的免疫增強劑、轉移因子、干擾素等外,阿地白介素(白介素Ⅱ)、LAK 細胞及TIL 等治療均有成功的報導。中醫中藥在扶正、支持病人進行放療化療等方面亦有良好的作用。IPSID 可按PSIL 治療,並應對腸道抗感染及驅蟲治療,同時應糾正吸收不良綜合徵,部分病例可獲得緩解。但由於IPSID 在小腸的病變範圍多數較廣泛,能手術切除的可能性較小,僅在個別局限性病變的病例,才能進行手術切除。

併發症

貧血、小腸穿孔、腸套疊、腸梗阻是本病的常見併發症,亦為病人就診的常見原因。

預後及預防

預後:由於小腸惡性淋巴瘤在診斷上存在一定困難,多數病人在接受治療時已屬晚期,且有相當一部分病例是因出現急腹症時才就診,故療效較差。據文獻報導小腸惡性淋巴瘤治療後5 年生存率為36%,10 年生存率14.2%,有一部分病人能夠長期生存,並能參加正常工作。預後影響因素有:腫瘤浸潤範圍、臨床分期、細胞分化程度、有無併發症及嚴重程度。大多數復發發生於術後2 年內,術後5年後很少再有復發。不能切除的病例進行化療的5 年生存率約為20%。