流行病學

圖1

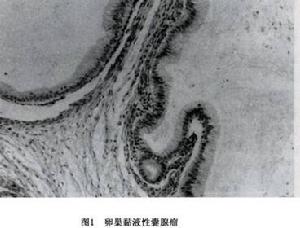

圖11.良性黏液性囊腺瘤 卵巢黏液性良性腫瘤占所有卵巢良性腫瘤的20%。好發年齡在30~50歲。

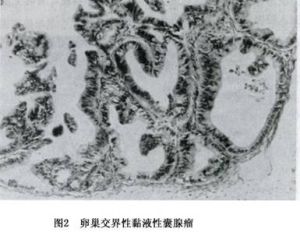

2.交界性黏液性囊腺瘤 約8%的患者為雙側病變。

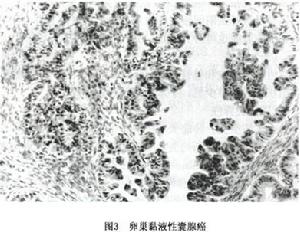

3.黏液性囊腺癌 占卵巢惡性腫瘤的第3位,為原發卵巢惡性腫瘤的8%~10%。高發年齡在40~60歲。

病因

組織發生來源於生髮上皮,分為宮頸內膜樣型和腸型黏液上皮,現已被廣泛套用,列入國際卵巢組織學新分型(Scully,1999)內。

發病機制

圖2

圖21.良性黏液性囊腺瘤 大多數為多房,一般中等大小,也可長大充滿整個腹腔,直徑達50cm。腫瘤灰色有光澤,囊壁略厚,有彈性,有時外壁可見數個囊性突起,表面略發淡黃色。囊內容物為黏液性,不透明,黏稠液似膠凍樣,白色略淡藍。檢查時觸及的實性部位往往是多數蜂窩狀小房集聚,切開腫物即可發現。房大小相差極大,分布可疏可密常在一個房內套有一個或數個子房。腫瘤內黏液為黏蛋白或糖蛋白,所以過去“假黏液性囊腺瘤”現已改稱為黏液性囊腺瘤。腫瘤上皮為單層高柱狀,核位於基底部,排列規則和宮頸管型黏液上皮相同(圖1)有時也能找到腸型上皮,包括杯狀細胞(goblet cell)帕內特細胞及嗜銀細胞。黏液性囊腺瘤常同時發生其他卵巢上皮性腫瘤,如漿液性、宮內膜樣或性索間質腫瘤等。PeutzJeghers syndrome綜合徵(Chen KT1986)即皮膚黏膜色素黑斑,同時有胃腸道多發性息肉,這些症狀有時可伴隨此瘤出現,但需注意有無惡性問題。

2.交界性黏液性囊腺瘤 較交界性漿液性腫瘤複雜,為多房性。可見到囊壁增厚區或出現乳頭,而大多數乳頭細小,也可呈息肉樣鏡下特點:①上皮復層化達2~3層,但不超過3層伴有乳頭和上皮簇形成;②細胞輕度、中度非典型形,黏液分泌減少,可見杯狀細胞;③核分裂象每10個高倍鏡視野內不超過5個;④腫瘤細胞不侵及間質(圖2)。

3.腹膜假黏液瘤 即腹膜黏液瘤,是腹腔記憶體在黏液引起腹膜種植的反應,往往合併闌尾和卵巢黏液性腫瘤疾病。被廣泛接受的觀點是腹膜假黏液瘤來源於卵巢和闌尾的黏液性腫瘤,兩者常有上皮細胞不典型和復層而分類於交界性腫瘤。10.6%~29%的闌尾黏液性腫瘤合併腹膜假黏液瘤,3.5%~12%的卵巢黏液瘤合併腹膜假黏液瘤。1/3的腹膜假黏液瘤患者的卵巢和闌尾均有黏液性腫瘤,如果兩者都有腫瘤,則卵巢很可能為轉移性。合併腹膜假黏液性瘤的卵巢腫瘤,上海醫科大學的資料71.4%為雙側,而一般卵巢原發黏液性腫瘤僅10%為雙側。

4.黏液性囊腺癌 多房性較多,雙側雖不多,但在卵巢黏液性腫瘤中較良性多,有5%~40%外觀光滑、圓形或分葉狀切面囊性、多房,伴有實性區域囊內壁可見乳頭,但較漿液性癌少,乳頭及實性區域較良性或交界性黏液性囊腺瘤多。囊腔內含血性膠狀黏液,實性區常見出血、壞死。

鏡下特點為:①上皮復層超過3層;②上皮重度非典型增生,伴有黏液分泌異常;③腺體有背靠背現象;④核分裂活躍;⑤間質浸潤(圖3)。

黏液性囊腺癌的組織分級:

(1)高分化(Ⅰ級):上皮高柱形上皮增生超過3層。乳頭分支細長,形態不規則,間質極少。乳頭表面細胞失去極性排列無章,核大小不等,分裂象多。有時黏液分泌過多逸出細胞外使胞質界限消失。

(2)中分化(Ⅱ級):上皮柱狀或低柱狀,形成共壁,細胞內有少量黏液,間質內有大量細胞巢浸潤,核分裂象較多。

(3)低分化(Ⅲ級):腺樣結構不明顯,上皮細胞呈簇狀或瀰漫狀生長,細胞核異型性明顯,核分裂象更多。細胞內黏液極少有時與胃腸道轉移癌難以區別。

臨床表現

圖3

圖31.良性黏液性囊腺瘤 雙側很少。一般較大,容易發生壓迫症狀

2.交界性黏液性囊腺瘤 以盆腔腫塊及腹水為常見,也可出現腹痛或腹脹。

3.腹膜假黏液瘤 這類腫瘤的病理形態雖屬良性或交界性但病程遷延,極易復發,對於其良性類型尚有爭議。

4.黏液性囊腺癌 症狀與漿液性癌相似,單側者較漿液性癌多。一般表現為腹部腫物腹脹、腹痛或壓迫症狀。晚期出現惡病質消瘦、少部分患者也可有月經改變。

併發症:

偶見合併闌尾黏液囊腫和腹膜假黏液瘤

1.良性黏液性囊腺瘤 需注意有無合併交界性或惡性黏液癌的情況合併妊娠的機會較漿液性囊腺瘤多3~4倍

2.交界性黏液性囊腺瘤 可出現腹痛或腹脹。

3.腹膜假黏液瘤 手術後易於出現腸粘連或腸梗阻。

4.黏液性囊腺癌 合併妊娠的發生率較低。

診斷

根據臨床表現及以上各項檢查,可以做出診斷。

鑑別診斷:

良性黏液性囊腺瘤如腹部膨隆明顯時檢測有無移動性濁音,應與腹水鑑別。還需注意有無合併交界性或惡性黏液癌的情況

檢查

實驗室檢查:

腫瘤標誌物檢測、腹腔鏡檢查。

其它輔助檢查:

組織病理學檢查。

治療

1.良性黏液性囊腺瘤 手術切除,效果較好。過大的腫瘤不易完整取出時可先抽取囊內液體,但應防止內容物溢出,以免囊液染腹盆腔形成種植,可能引起腹膜假黏液瘤(pseudo-myxoma peritonei)。

2.交界性黏液性囊腺瘤 以手術為主,需根據臨床分期來決定手術範圍,應儘量切除一切肉眼所見的腫瘤注意有無合併腹膜黏液瘤或假黏液瘤,最好同時切除闌尾,術後輔以化療。

3.腹膜假黏液瘤 反覆手術及手術後應否化療,都有待進一步研究。總之,術時應切除闌尾及大網膜並探查結腸部位檢查黏液中有無腫瘤細胞,術後應注意隨訪。

4.黏液性囊腺癌與漿液性癌相似

預後預防

預後:

1.良性黏液性囊腺瘤 預後較好。

2.交界性黏液性囊腺瘤 預後尚好。

3.腹膜假黏液瘤 5年存活率45%~54%,10年存活率18%。影響腹膜假黏液瘤預後的因素約有以下幾方面:

①黏液中是否有腫瘤細胞。

②如有腺性結構鑲嵌於組織內對局部結構是否形成破壞。

③初次手術時病變累及範圍,以及初次手術後復發時間。

預防:

定期對高發群體進行篩選檢查。早期發現、及時治療、術後應注意隨訪。