簡介

寧夏承天寺

寧夏承天寺承天寺,寺門朝東開啟,院內現存建築有五佛殿、佛塔、韋馱殿、臥佛殿。韋馱、臥佛二殿兩側建有南北向配殿。殿宇之間,以重檐磚雕垂花門和圍牆連線,形成四合院式的院中院。坐落在外院的五佛殿與佛塔同建在一條東西向的中軸線上。外院院落寬闊,古樹參天,松柏長青,肅穆寧靜。

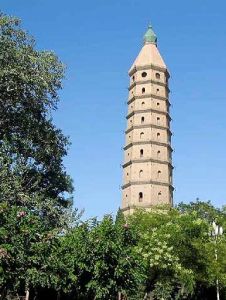

承天寺塔為一座八角十一層樓閣式磚塔,高64.5米,比西安的大雁塔還高0.5米。塔體建在高2.6米、邊長26米的方形台基上。塔門面東,可通過4.8米的券道進入塔室。塔室呈方形空間,室內各層為木板樓層結構,有木梯盤旋而上。塔身一至二層各面設券門窗式壁龕,三、五、七、九層設南北券門式明窗,塔身各層收分較大,每層之間的塔檐上下各挑出三層棱牙磚。各層檐角石榴狀的鐵柄上掛有鐵鈴,微風吹過,丁當作響。塔身十一層以上挑出五層稜角牙磚,上建八面攢尖頂剎座,其上立桃形綠色琉璃塔剎。四、六、八、十層設東西向多門式明窗,十一層設四明四暗圓窗。整座塔造型挺拔,呈角錐形風格,古樸簡潔。

概況

西夏崇尚佛教,以佛法立國。當時皇室倡導、百姓皈依、寺廟廣布、僧尼眾多,後世詩人在游寧夏時曾有過“雲鎖空山夏寺多”的感慨。斗轉星移,儘管西夏王朝已成為歷史,但眾多的西夏佛塔卻依然矗立,以其多姿的造型和神奇的寶藏供人憑弔昔日的文明。

在眾多的西夏佛塔中至今保存完整,並有確切修建年代記載的首屬承天寺塔。這就是著名的西夏皇家寺院——承天寺。位於銀川市城區西南部,坐西朝東,東西長約200米,南北寬約100米,是一座中國傳統的古建院落。院內有五佛殿、韋陀殿、臥佛殿、四個仿古式配殿及佛塔。始建於西夏第二代皇帝嵬名諒祚天佑垂聖元年(公元1050年)。

承天寺內最引人注目的這座高塔,因寺命名為承天寺塔。這是一座平面呈正八邊形的樓閣式磚塔,通高64.5米,共11層。塔身沒有過多的裝飾和雕飾,只點綴一些綠色琉璃花磚,外觀簡潔樸素。塔頂也非常特別,是一個巨大的八邊形綠色桃形塔剎,在陽光的照耀下,點點翠綠格外顯眼,將這座古塔裝扮的清秀、淡雅、挺拔。

承天寺塔的嫵媚身姿和靈光寶氣曾經引來許多文人墨客為其填詞做賦。“層樓飄渺靈光護,寶塔崢嶸霞氣浮”。“蠡吼法筵聞梵唄,鈴鳴古塔振天風”。朱元璋第16子慶王朱旃分封寧夏時又加以增築修飾,使承天寺成為當時的“寧夏八景”之一,稱之“梵剎鐘聲”。然而清乾隆三年(公元1739年)的強烈地震,使寺毀塔塌。直到清嘉慶二十五年(公元1820年)才在殘塔基礎上按原風格重新修建,保存至今。

承天寺

承天寺承天寺塔不僅外觀清秀,它所藏文物寶藏更是世所難比。據當時所作的《承天寺碑記》記載,西夏皇太后興建承天寺時,用金棺銀槨將佛頂骨舍利密裝後,埋於塔基之下。舍利子本為佛家聖物,頂骨舍利更是佛家至寶,極為罕見。在承天寺中藏有這種極聖之物,可見它在當時佛教界的地位絕不一般了。

承天寺,現在被列為寧夏回族自治區文物保護單位。這裡還是寧夏博物館所在地。現在設有三個基本陳列館。它們分別為《絲綢之路上的神秘王國——西夏精品文物》陳列、《賀蘭山岩畫》展、 《回族文物習俗》展。

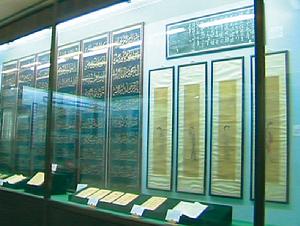

寧夏博物館對西夏文物的收藏陳列居全國博物館之首。這裡展出了白70年代起至今考古發掘出的西夏文物精品原始物件,有世界之最的文物一件,國寶級文物兩件,國家一級文物30多件。這裡可以領略到西夏高超的雕塑技藝、奇特的西夏文字、精美的制瓷工藝和絢麗的佛教藝術等四方面內容。鴟吻是用琉璃製成的一個形象奇特的怪獸,傳說它是龍王九子之一。它長著龍頭、魚身、魚尾,遍身魚鱗紋。相傳,它的嘴可以吸入火焰,尾可以引來水源,是避火除災的象徵。於是,它就被放置在了屋脊最高的地方,為人們行使監督火災的職責。西夏鴟吻相當高大,最高的有1.52米。國寶級文物鎏金銅牛,是寧夏博物館的鎮館之寶,它形體碩大,重達188千克,在鑄造時採用了內部空心、外表通體鎏金的技藝。銅牛骨骼、肌膚刻畫的形象逼真,尤其是雙眼更為點睛之筆,使銅牛具有了神形兼備之能,給人以美的享受,成為11—13世紀中國鑄造工藝最高水平的代表之作。西夏文:西夏最顯著的文化特徵就是文字的創造和使

寧夏博物館

寧夏博物館用。西夏文字是記錄古代党項語言的文字,創製於李元昊時期,約6000餘字,是西夏法定文字,也是世界上最獨特的惟一由官方專門主持創製的一種文字。西夏文字字型繁複,筆畫多在十劃以上,卻仍有楷、篆、行、草等多種書體。僅拜寺口方塔出土的西夏文草書長卷就長達5.74米,然而目前學術界還無法識別西夏文草書,從而使這本長卷真正成為了一卷“天書”。西夏文佛經《吉祥遍至口合本續》是目前最早的木活字印本實物。它是伴隨著西夏佛塔——拜寺溝方塔的倒塌而出土的。人們都知道,宋朝畢升發明的活字印刷術,是印刷史上的偉大里程碑。然而,宋朝的活字印刷品竟無一件流傳下來!已知的早期木活字印本,僅有元代刊印的西夏文《大方廣佛華嚴經》等。經考證,賀蘭山拜寺溝方塔中出土的《吉祥遍至口合本續》是西夏時期的木活字印本。它的出現,把我國的木活字印刷史提前了將近百年的歷史。

西夏立國189年,創造了燦爛絢麗的文化,西夏學也成為世界性的研究學科。寧夏博物館相繼承辦了兩屆西夏學國際研討會,並成為教育部省屬高校人文社科重點研究基地——寧夏大學西夏學研究中心科研教學基地。

賀蘭山岩畫:賀蘭山,是寧夏平原的西北屏障,南北綿延五百餘里。歷史上曾是我國北方諸多少數民族駐牧和狩獵的地方。匈奴、羌、党項、鮮卑、突厥、吐蕃、蒙古等遊牧民族相繼在這裡生活,留下了豐富的文化遺存,賀蘭山古代岩畫就是其中之一。

近年來,在賀蘭山的東麓北自石嘴山南迄中衛的十多個山口,發現了數以萬計的古代岩畫。這些岩畫題材廣泛,大如宇宙現象,小至足蹄圖形,最多的則是類人首和虎、豹、狼、鹿、羊、駱駝等動物圖象。其中的放牧、射獵等岩畫,則更是這些古代遊牧民族實際生活的縮影,具有濃郁的生活氣息。然而由於這些岩畫所在地多數道路崎嶇難行,又過於分散,很難到一個個實地欣賞。因此,寧夏博物館將這數以萬計的岩畫加以精挑細選,把具有代表性的70多塊岩畫原物及400餘幅原物拓片集中展示,使大家更集中、全面、方便地欣賞到這些古老的藝術作品。

岩畫是古代先民在岩召上繪製或鑿刻下的圖畫。它的時代跨度較大,早的可能在春秋戰國之前,晚者根據西夏文題刻和明代題記,則在西夏、元、明之際。賀蘭山岩畫屬於北系的鑿刻岩畫,它是用金屬鈍器在岩石表面上敲鑿、磨製或二者兼用刻畫出圖案。畫面有的形象逼真,有的簡潔抽象,造型古樸粗獷。

中國古代著名的地理學家酈道元在《水經注》中就有發現賀蘭山岩畫的記載。現在岩畫學已成為一門新興的世界性學科。僅在寧夏就舉行過1991年和2000年兩屆世界岩畫研討會,研討會的陳列都在寧夏博物館展出,這裡已成為岩畫學的重要研究基地。

銀川市著名旅遊景點

| 簡介 | 銀川市是一座歷史悠久的塞上古城,境內有名勝古蹟和自然瀏覽景區60多處,其中尤以全國重點風景名勝區西夏王陵和遠古時期刻鑿的賀蘭山岩畫為國內外學者和遊人矚目。 |

| 景點 | 永寧鶴泉湖 | 寧夏長城 | 賀蘭山岩畫 | 蘇峪口國家森林公園 | 承天寺塔 | 多寶塔 | 拜寺口雙塔 | 海寶塔 | 宏佛塔 | 華夏西部影視城 | 華夏珍奇藝術城 | 黃河古渡 | 青銅峽鳥島 | 納家戶清真寺 | 南關清真大寺 | 南薰樓 | 青銅峽108塔 | 沙湖 | 同心清真寺 | 西夏王陵 | 玉皇閣 | 中山公園 | 鐘鼓樓 | 賀蘭山滾鐘口 | 青銅峽旅遊區 | 白芨灘自然保護區 | 金水園 |水洞溝遺址 | 田州古塔 | 鳴翠湖 | 北武當生態旅遊區 | 兵溝漢墓 | 燕子湖景區 | 馬蘭花大草原 | 寺口子旅遊區 | 牛首山 | 中寧石空寺石窟 | 六盤山紅軍長征紀念亭 | 沙湖自然保護區 | 西夏博物館 | 西夏王葡萄酒業集團公司 | 寧園 | 西夏史話塑像館 | 西夏王宮 | 平羅玉皇閣景區 | 兵溝旅遊區| 銀川市 |