地理位置

滾鐘口

滾鐘口 滾鐘口,俗稱“小口子”。此山口三面環山,山口面東敞開,形似大鐘。在景區中央有一座小山,又像是鍾內懸掛著的鐘錘,人稱“鍾鈴山”,“滾鐘口”由此得名。滾鐘口,在銀川市西北35公里處的賀蘭山東麓,古為賀蘭山勝境之一,現是寧夏最著名的避暑、遊覽勝地。

交通信息

在銀川市區有直達景區的旅遊專線。在市區的新月廣場開出的“游二路”公車,會經過滾鐘口、蘇峪口森林公園,最後到達賀蘭山岩畫。每天早上8點和9點發車,票價約15元。

地形地貌

滾鐘口山巒起伏,岩石峻峭,林木蔥蘢,巍峨秀麗。在西夏時,就是“西夏古名勝地”。

建築結構

滾鐘口

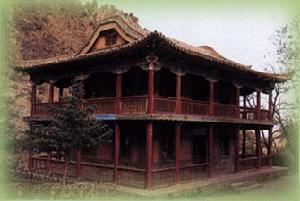

滾鐘口 李元昊曾于山溝北部建造了一處規模宏大的避暑宮苑。在這片參差錯落的20多處建築遺址上,散落的磚、瓦、器物殘片遺物,還俯拾即是。明清時,這裡也大興土木,建造廟宇、樓閣,修建了賀蘭廟、老君堂、大悲閣、斗母宮、小洞天、關帝廟、興隆寺、晚翠閣、觀音廟等14處廟庵台閣,這些建築依山臨險,隨勢自然,錯落有致。山內的三座山峰之上,還建有三座造型優美、小巧別致的白色喇嘛式塔。始建於清朝光緒十八年(1892年)的賀蘭廟,廟宇坐落在半山之上,分為上中下三層台院,三座殿宇連成一體。主殿泥塑彩像,兩側繪有滾鐘口全景圖和賀蘭廟全景圖,殿宇雕樑畫棟,蔚為壯觀。

歷史

滾鐘口

滾鐘口 據史料載:明清時期,每年六月,城鎮村堡的善男信女多進香山寺,輪騎絡繹不絕,名曰“朝山”,亦藉以遊覽滌暑。景區南側山旁的“清真寺”,有阿拉伯葉門的馬克倫丁·本·歐斯曼長老“拱北”墓,他曾在16世紀末遠涉重洋來到中國,在銀川等地傳教30多年。每逢回族的傳統節日,遠近穆斯林紛紛前來念經朝拜,以示紀念。小滾鐘口經過歷代修葺建設,成為一處著名的風景遊覽勝地。春夏之際,小滾鐘口內滿谷高杉,一片蔥綠。來到景區入口,首先映入眼帘的是幾棵蒼勁蔥蘢的古槐和勃勃生機的長青松柏。進入景區,漫步于山道上,只見滿山遍谷的洋槐、翠柏、白楊綠陰遮蓋溝坡,鬱鬱蔥蔥。溝間坡地的山果樹上掛滿了晶瑩欲滴的紅山果和紅酸棗。山澗里一縷清泉涓涓流淌。山中綠樹、紅花爭相輝映,絢麗多彩。南望群山,有三峰峭立,形似筆架,人們稱它為“筆架山”。山下有人采佳石為硯,因而又稱曰“硯石筆架山”。若拾級而上,登臨山顛“望海亭”,可憑高四覽,向西遠眺,但見峰巒起伏,勢若奔浪;極目東望,又見千里平疇,像風平浪靜的海洋,天地相間處,雲煙浩渺渾然融為一體。在這裡還可觀賞到“日出筆架”、“月光別鍾鈴”、“石嶂穿白雲”等自然景觀。如逢朝暉夕映時,又可觀賞到“賀蘭佛光”之景,堪與“峨眉寶光”爭妍。六月暑日,在景區西邊溝盡頭的青羊溜山巔上,藍天晴空,白雪蓋頂,這就是古寧夏八景之首的“賀蘭晴雪”。在景區北部一條寬窄變異、蜿蜒曲折的深溝內,多有寺廟遺址,故稱“大寺溝”。溝內樹木蒼翠,泉水清澈,怪石林立,“獅吼”、“臥虎”、“頑猴”、“仙人指路”、“青羊跳澗”等奇石,神態各異,令人嘆為觀止。順溝向西而下,有巨石立於溝間,上刻“西爽亭”三個大字,這裡山勢開闊,泉水叮咚,綠草如茵,是最舒坦幽靜的休息之地。

滾鐘口山美、樹美、水美。正如明代詩人王遜的詩所贊:

賀蘭西望矗長空,天界華夷勢更雄。

岩際雲開青益顯,峰頭寒重白難融。

清光絢玉沖虛白,秀色拖嵐映夕紅。

勝概朔方真第一,徘徊把酒興無窮。

傳說

勝利者的見證—筆架山 李元昊

李元昊 公元1041年,李元昊領兵進攻渭州(今甘肅平涼市),和宋軍主力在張家堡相遇。李元昊了解宋軍將領任福求勝心切,設下了引蛇出洞之計:先派小股部隊出擊,遇任福大

軍略作抵抗便丟棄戰馬、駱駝和輜重佯作敗逃,誘敵追趕。任福不知是計,率兵全力追擊到六盤山下的好水川。好水川,在今寧夏隆德縣城北15里處,兩邊山谷環抱,只有一條小路可以通行,正是兵家設伏之處。這時元昊領10萬精兵埋伏在好水川口,並令人將數百隻鴿子分裝在一些泥盒中,擺在道路兩旁。宋軍進入好水川口後,發現路上擺著不少封閉的泥盒子,用手一拍,裡面發出奇怪的響動聲,感到十分疑惑,隨即好奇地將盒子打開,帶哨的鴿子受驚騰起,直飛谷頂,盤鏇在宋軍的上空。嚴陣以待的夏軍見鴿子飛起,伏兵四起,根據鴿子在天上盤鏇的位置從四面將宋軍團團包圍,前後夾擊。宋軍經過三天三夜的急行軍早已是人困馬乏,突遭襲擊更是不知所措,在以逸待勞、準備充分的西夏鐵騎面前毫無還手之力。戰鬥從早晨進行到傍晚,宋軍寡不敵眾,死傷慘重,任福等15名大將和士兵1萬餘人陣亡,受傷、潰散的更是不計其數。戰敗的訊息傳到宋朝廷後,宋仁宗和滿朝文武大臣都驚恐萬狀,面面相覷,沒有一個人能想出對付西夏的辦法。韓琦、范仲淹都由於好水川之敗而被貶官降職,范仲淹也就留下了“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”的千古絕句。

宮廷血案的發生地—避暑宮經過建國初與宋、遼的幾次大戰,擁有雄兵百萬又具有“萬里之國”疆域的西夏已成為西北地區的軍事強國,形成了三國鼎立的局勢。邊疆戰事結束了,天下太平了,昔日雄才大略的元昊開始陶醉於自己的赫赫戰功,整天不理朝政,沉醉美色。他先與國相沒藏訛龐的妹妹沒藏氏私通,生子諒祚。後給兒子寧令哥選妃,又眷戀未來的兒媳沒移氏美艷,竟奪子所愛,占為己有,並立為“新皇后”。沒藏訛龐唆使寧令哥去刺殺元昊,進行宮廷政變,以報廢母奪妻之仇。

公元1048年正月十五日,正值元宵佳節,寧令哥潛入賀蘭山離宮乘元昊酒醉,手提鋼刀偷偷闖進元昊的臥室。不料,他與元昊突然相撞,慌亂之中一刀砍去,削掉了元昊的鼻子。寧令哥倉皇逃脫,躲進沒藏訛龐家中藏身。沒藏訛寵以弒君之罪將寧令哥和他的母親野利氏一起處死。第二天,元昊因流血過多而死。元昊臨終前命令其族弟委哥寧令繼承帝位,但此時沒藏訛寵已經控制了朝政大局,朝臣們懾於他的權勢,只得將未滿周歲的襁褓嬰兒諒祚擁登上了皇帝的寶座,是為西夏開國後的第二代皇帝。其生母沒藏氏尊為皇太后,訛龐以國相總攬朝政。自此,西夏一切軍國大事交由他全權處理,沒藏訛龐就此專權達14年之久。

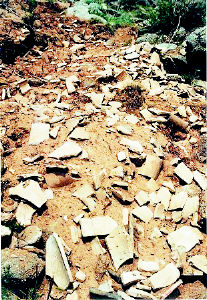

這座壯麗的行宮雖然早已焚於兵火,但從遺址中散布的很多大方磚、琉璃瓦等,仍然可以想見昔日的繁華。

西夏公主的守望地—公主台之為“公主台”,民間流傳說這裡是安葬一位西夏公主的玉香福地。在滾鐘口的青羊溜山上有一個人工砌築的多層高台,被人們稱

傳說西夏第七代皇帝襄宗安全有一位美貌絕倫的公主,被視為掌上明珠,疼愛有加。公元1209年,蒙古大軍在成吉思汗的率領下,第三次大舉進攻西夏。成吉思汗派使臣入城招降,並提出了苛刻的條件,其中有一條就是要納公主為妃。

兵臨城下、國難當頭,西夏被迫與蒙古定下盟約:年年納貢,聯蒙抗金,公主也不得不遠嫁蒙古。臨行前,襄宗安全在青羊溜山頂平台之上建成一座送親台,以使公主可以最後一覽故鄉全景。後因十分思念女兒,安全常常在此眺望遠方,並將送親台改為公主台。公主隨成吉思汗返回草原後,贏得大汗的歡心,為西夏國贏得幾年的和平。然而好景不長,西夏第九代皇帝獻宗德旺趁成吉思汗率軍西征,聯合漠北許多未被蒙古大軍征服的部族共同反抗蒙古,這使成吉思汗大為惱怒,決定滅亡西夏。

公元1226年,成吉思汗率領蒙古最驍勇善戰的部隊進攻西夏,公主堅持隨征。

蒙古大軍擊敗西夏。此時,成吉思汗已身患重病、臥床不起,為防夏主生變,病中立下遺囑:死後暫秘不發喪,待夏主獻城投降時,將他與中興府內所有兵民統統殺掉。公主隱居在了滾鐘口,並儘自己所能幫助僅存的一些党項人逃避蒙古軍隊的搜捕。後來公主徹底看破紅塵,步入佛門,削髮為尼,以青燈古佛為伴,潛心修持佛法。圓寂後,公主的弟子們就在“公主台”修建了一座精巧的石台佛塔,稱之為“公主墳”。

滾鐘口之謎

滾鐘口

滾鐘口 2003年年初,滾鐘口管理處工作人員在人跡罕至的賀蘭山腹地發現了一大型建築遺址。在方圓數萬平方米範圍內,散落著大量具有西夏特徵的灰色瓦片和綠色、藍色琉璃瓦。在此附近,還發現了幾十個刻在山石上和石碑上的西夏文字。令人遺憾的是,由於年代久遠、自然風化,有些文字已經很難辨認了。特別值得注意的是,在遺址中還發現了6個保存基本完好的蓮花形柱礎,柱礎的直徑都在90厘米至120厘米之間,有的甚至比北京故宮的一些柱礎還大。柱礎是承受屋柱壓力的墊基石,凡是木架結構的房屋,可謂柱柱皆有,缺一不可。部分專家據此分析,這裡的建築應該相當高大宏偉,很可能就是西夏王朝的離宮別苑。

滾鐘口中到底蘊藏著多少秘密,現在還不得而知。1984年由於山洪爆發而被衝出的西夏錢幣窖藏,就出土了一批西夏時期和其他時期的錢幣共有125公斤、2.7萬多枚。

銀川市著名旅遊景點

| 簡介 | 銀川市是一座歷史悠久的塞上古城,境內有名勝古蹟和自然瀏覽景區60多處,其中尤以全國重點風景名勝區西夏王陵和遠古時期刻鑿的賀蘭山岩畫為國內外學者和遊人矚目。 |

| 景點 | 永寧鶴泉湖 | 寧夏長城 | 賀蘭山岩畫 | 蘇峪口國家森林公園 | 承天寺塔 | 多寶塔 | 拜寺口雙塔 | 海寶塔 | 宏佛塔 | 華夏西部影視城 | 華夏珍奇藝術城 | 黃河古渡 | 青銅峽鳥島 | 納家戶清真寺 | 南關清真大寺 | 南薰樓 | 青銅峽108塔 | 沙湖 | 同心清真寺 | 西夏王陵 | 玉皇閣 | 中山公園 | 鐘鼓樓 | 賀蘭山滾鐘口 | 青銅峽旅遊區 | 白芨灘自然保護區 | 金水園 |水洞溝遺址 | 田州古塔 | 鳴翠湖 | 北武當生態旅遊區 | 兵溝漢墓 | 燕子湖景區 | 馬蘭花大草原 | 寺口子旅遊區 | 牛首山 | 中寧石空寺石窟 | 六盤山紅軍長征紀念亭 | 沙湖自然保護區 | 西夏博物館 | 西夏王葡萄酒業集團公司 | 寧園 | 西夏史話塑像館 | 西夏王宮 | 平羅玉皇閣景區 | 兵溝旅遊區 | 銀川市 |