流行病學

卡氏肺囊蟲廣泛存在於自然界,其生活史尚不完全清楚。帶蟲者及病人為傳染源。健康人感染後一般不發病但當免疫功能低下時易發病。病因

卡氏肺囊蟲病

卡氏肺囊蟲病由於其滋養體具有類似原蟲的偽足結構,在真菌培養基中不能生長,而且對抗原蟲藥物敏感,因而一般認為屬原蟲、孢子蟲綱。然其超微結構與真菌類似,其16s核糖體RNA以及線粒體DNA的分子學分析顯示其種系發生學上與酵母子囊菌緊密相關,線粒體DNA核苷酸序列與真菌者的同種性(60%)超過與原蟲的同源性(僅20%)故目前認為應歸屬於真菌。雖傳統的抗真菌藥物如兩性黴素與吡咯類對其無效,但目前國外已有抗真菌新藥證實在體外感染模型中能抑制其包囊壁β-葡聚糖的合成同時對其滋養體亦有活性。因此關於卡氏肺囊蟲在生物分類學上的地位仍有爭議,但多數權威文獻、教科書已將之歸為真菌。

發病機制

卡氏肺囊蟲病

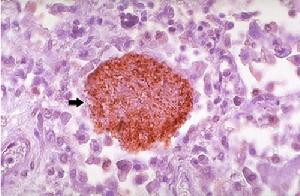

卡氏肺囊蟲病肺囊蟲為致病力低、生長繁殖緩慢的寄生蟲在人體肺泡I型上皮細胞表面黏附寄生,以肺泡內滲液為營養,呈潛在性感染當宿主免疫功能降低時,處於潛伏狀態的原蟲開始大量繁殖,對上皮細胞造成直接損害阻礙氣體交換。肺體積增大、呈肝樣變典型組織學病變為肺泡間隙細胞浸潤,在嬰幼兒以漿細胞浸潤為主,兒童或成人則以淋巴細胞浸潤為主,亦可見巨噬細胞和嗜酸性粒細胞,如無繼發細菌感染,則很少有中性粒細胞浸潤肺泡間隙上皮細胞增生、增厚、部分脫落,可有透明膜形成、間隙纖維化和水腫等。肺泡腔擴大,其內充滿泡沫樣蜂窩狀嘈伊紅物質,內含蟲體及其崩解物和脫落的上皮細胞等。

病理生理變化有低氧血症、肺泡-動脈分壓差(PaO2)增加呼吸性鹼中毒;彌散力減損,提示肺泡毛細血管阻滯(alveolar-capillary block);肺順應性改變,肺活量降低。以上變化可能與肺表面活性物質系統的異常有關。支氣管-肺泡灌洗液(Broncho-alveolar lavagefluid,BALF)分析顯示表面活性物質磷脂組分降低而蛋白質增高。體外試驗可見原蟲抑制表面活性物質磷脂組分的分泌。

臨床表現

有臨床表現的感染,大致分兩型。

1.流行型 又稱嬰幼兒型。多見於低體重兒、營養不良或先天性免疫缺陷的嬰幼兒。隱匿起病呼吸增快是最早出現的呼吸道症狀稍後有乾咳、呼吸困難鼻翼扇動、發紺等征。未及時救治者病死率達50%

2.散髮型 又稱兒童-成人型。多見於免疫功能低下或缺陷者。起病急驟,發熱、咳嗽、呼吸困難、發紺等迅速出現,但少有囉音。病程短者可在4~8天內死亡。X線胸部變化常遲於臨床表現。如無特效治療,無論成人或兒童病死率高達90%~100%。兩種類型肺部的X線表現均呈瀰漫性、雙側條索或斑點狀陰影。肺炎和肺底較少受累。可迅速發展致肺實變,實變病灶中常有廣泛或局限的肺氣腫後小段肺不張。某些病例可見氣胸、胸水、肺部結節陰影等。動脈血氧分壓常低於10.7kPa(80mmHg)C02分壓正常或低下動脈血pH常增高。

併發症:

併發症有巨細胞病毒感染,結核病,真菌感染或弓形蟲病等。

診斷

除上述臨床表現外,還需進行下列檢查:

1.血象白細胞計數正常或升高,多為(15~20)×109/L,分類正常或核左移,嗜酸性粒細胞可輕度增加。

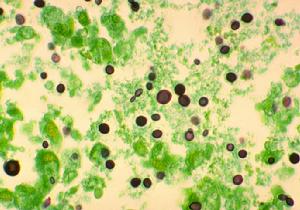

2.病原檢查 痰液檢查最方便安全,可經離心沉澱塗片後染色鏡檢支氣管肺泡灌洗液或肺活檢標本,查見卡氏肺囊蟲滋養體和包囊可以確診。近年各種染色法(如甲苯胺藍染色法)及PCR技術等的套用大大提高了檢出率。

檢查

1.血象 白細胞計數正常或升高多為(15~20)×109/L分類正常或核左移嗜酸性粒細胞可輕度增加。

2.病原檢查 痰液檢查最方便、安全,可經離心沉澱、塗片後染色鏡檢。支氣管肺泡灌洗液或肺活檢標本,查見卡氏肺囊蟲滋養體和包囊可以確診。近年各種染色法(如甲苯胺藍染色法)及PCR技術等的套用,大大提高了檢出率。

治療

卡氏肺囊蟲病

卡氏肺囊蟲病1.一般治療 對有低氧血症和呼吸功能不全者,氧氣治療和輔助通氣治療是重要措施。以持續低流量吸氧為好。在病原治療開始後的72h內,套用腎上腺皮質激素,可改善肺功能,降低病死率。

2.病原治療 如在呼吸衰竭前進行抗孢子蟲治療,可大大降低病死率。

(1) 磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(複方磺胺甲噁唑):是首選的抗肺囊蟲藥。甲氧苄啶(TMP)按每天20mg/kg,磺胺甲噁唑(SMZ)按每天100mg/kg,分2~4次服。首劑加倍。一般療程2周,並發愛滋病者療程3周如治療1周無效,可考慮換藥(噴他脒)。

(2)噴他脒:主要用於磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(SMZ/TMP)治療無效或對磺胺藥過敏者。每天4mg/kg,肌注,2周為一療程。可有心、腎、肝損害,骨髓抑制,低血糖等毒副反應。

(3)其他:可選用阿扎伐醌(atovaquone)氨苯碸(dapsone,DDS)、α-二氟甲基鳥氨酸(DFMO)乙胺嘧啶加磺胺多辛、伯氨喹加克林黴素等藥。

預後預防

預後:

未及時救治者病死率達50%,如無特效治療,無論成人或兒童,病死率高達90%~100%。

預防:

患者應予呼吸道隔離。改善病人的營養狀態,減少非必要的免疫抑制化療放療。對易感人群、高危人群,可採取藥物預防。如複方磺胺甲唑TMP按每天5mg/kg,SMZ按每天25mg/kg,分兩次口服,每周3次療程5~18個月也可用噴他脒氣霧劑、胺苯碸等預防。目前尚無疫苗可用。