文化紀事

渤海國求書,許之

開元二十六年(七三八)六月二十七日渤海國遣使求寫《唐禮》及《三國志》、《晉書》、《三十六國春秋》,從之。

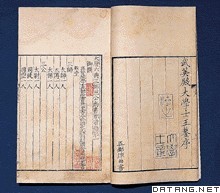

敕修《六典》成

先是開元十年(七二二)敕撰《唐六典》,蓋據《周禮》天官掌建邦之“六典”(即治典、教典、禮典、政典、刑典、事典),取貞觀六年所定官令,分三師(公)、三省、九寺、五監,十二衛等職司、官佐、品秩,編而注之。至開元二十六年以李林甫領銜進呈,計三十卷。此系研究唐代官制必讀之書,今存。

雜譚逸事

停鎮兵戍邊

開元二十六年(七三八)正月八日制:“邊地長徵兵召募向足,自今鎮兵勿復遣,在彼者縱還。”按:去年五月敕募丁壯,長充邊軍。今已“召募向足”。昔時都督、節度使所領之軍、鎮兵本已不足額,一旦戍邊,則駐地空虛,失建軍、建鎮之源意,故募長徵兵代之。

唐初,京都有國學、大學之設,稍後諸州縣亦置學。至開元二十六年(七三八)正月十九日敕:“古者鄉有序,黨有塾,將以宏長儒教,誘進學徒;化民成俗,率由於是。其天下州縣,每鄉之內,各里置一學。仍擇師資,令其教授。”

置宥州以處前河曲六州散胡

先是開元十年(七二二),原突厥降胡居六州者坐康待賓之亂,被南置中原江淮之地;至二十六年(七三八)於鹽、夏二州之間,置“宥州”以處之。“宥”者,赦宥其罪也。“宥州”約當今內蒙烏審旗西北至黃河一帶,即原河曲六州之地,降胡多視為故里。

新破吐蕃,置威戎軍

開元二十六年(七三八)三月,吐蕃寇河西,節度使崔希逸再破之。同時,鄯州都督、知隴右留後杜希望攻吐蕃新城,拔之,以其地為威戎軍。吐蕃新城今甘肅門源回族自治縣。當時唐軍每破吐蕃一城,則在該城置一軍(如破石堡城,置振武軍),故威戎軍系軍名,亦地名,置兵一千戍之。

崔希逸卒

開元二十四年,希逸以右散騎常侍代牛仙客為河西節度使,雖兩敗吐蕃,而自念失信於乞力徐,內懷愧恨。二十六年(七三八)五月,遷河南尹,未幾而卒。

定策進攻吐蕃

以吐蕃復絕朝貢,遂定東、南進攻之策。開元二十六年(七三八)正月,李林甫自領隴右節度副大使,五月,兼河西節度使。六月以蕭炅為河西節度總留後事,以鄯州都督杜希望為隴右節度使。(以上隴右、河西均取東路)同月,以太僕卿王昱為劍南節度使(此取南路),分道經略吐蕃,仍毀二十一年(七三三)金城公主請立之赤嶺界碑。

杜希望破吐蕃於鹽泉

開元二十六年(七三八)七月,杜希望將鄯州之兵南奪吐蕃河橋,築鹽泉城於河左(黃河南岸)。吐蕃發兵三萬逆戰,希望兵少不敵,將卒皆懼。左威衛郎將王忠嗣帥所部先犯其陣,所向辟易,殺數百人,虜陣亂,希望縱兵乘之,虜遂大敗。置鎮西軍於鹽泉(今甘肅循化撒拉族自治縣境)。王忠嗣以功遷左金吾將軍。

王昱攻吐蕃,大敗於安戎城

安戎城,本儀鳳二年(六七七)益州長史李孝逸築以防吐蕃者。在當時茂州西與吐蕃交界處(今四川理縣西北大雪山外)。築成不久,其地為生羌導吐蕃取之。其地險要,唐屢攻之,六十年不能克。劍南節度使(駐益州,今成都)王昱築兩城於其側,頓軍蓬婆嶺下(嶺在雪山外,杜甫詩有“次取蓬婆雪外城”句),運資糧以逼之。開元二十六年(七三八)九月,吐蕃大發兵救安戎城,昱眾大敗,死數千人,昱脫身走,糧仗軍資皆棄之。昱貶栝州(今浙江麗水),再貶高要尉而死。

渤海王大武藝病卒,子欽茂立

開元二十六年(七三八)八月,詔遣內侍段守簡往冊大欽茂為渤海郡王,仍嗣其父為左驍衛大將軍、忽汗州都督。欽茂承詔赦其境內,遣使隨守簡入唐貢獻。

歸義之先,本烏蠻之別種,又稱哀牢蠻,居地在當時姚州之西(今雲南巍山彝回自治縣)。蠻謂王為“詔”,姚西原有六詔,即蒙舍、蒙越,越析、浪穹、樣備、越淡,其中蒙舍在最南,故又獨稱“南詔”。六詔兵力相埒,各有君長,無共帥。相傳蜀漢時為諸葛亮所征,皆臣服。唐初南詔蒙舍·細奴邏來朝,細奴邏生邏盛,邏盛生盛邏皮,盛邏皮生皮邏閤(蒙舍父子以名之尾字相續)。至皮邏閤漸強大,而五詔微弱。皮羅閤有助唐破渳河(今洱海)蠻之功,乃賂劍南節度使王昱,求合六詔為一。昱為之奏請,朝廷許之,賜皮邏閤名歸義,授特進,封越國公。稍後威服群蠻,助攻吐蕃,至開元二十六年(七三八)九月,冊封為雲南王。是為“南詔”立國之始。

作行宮

開元二十六年(七三八),玄宗於西京,東都往來之路,作行宮千餘間,而往返驪山溫泉尤頻。

置龍武軍

開元二十六年(七三八)十一月,析左右羽林軍,另置龍武軍,以左右萬騎營隸之。是亦京城禁軍之一。

開伊婁運河

開元二十六年(七三八),潤州(今鎮江)刺史齊浣奏:“自瓜步(即瓜洲)濟江迂(繞行)六十里,請自京口(即鎮江)埭(音代,堵水土壩)下直濟江,穿伊婁河(本在江都縣南;直通大江,時巳淤塞)二十五里,即達揚子橋,立伊婁埭。”朝廷從之。按:所穿二十五里即伊婁運河,亦曰瓜洲渡,遂使南北運河相接。