簡介

全球價值鏈的形成是分工進一步深化的產物,其形成程度取決於價值環節片斷化和空間重組過程中邊際成本和邊際收益之間的對比。技術進步和制度變遷對其邊際成本曲線的移動產生了重要影響;比較優勢、規模經濟和專業化經濟則是影響其邊際收益曲線移動的源泉。邊際成本曲線和邊際收益曲線的移動共同決定了價值環節片斷化和空間重組的程度,即決定著全球價值鏈的形成程度。

內容

全球價值鏈企業升級

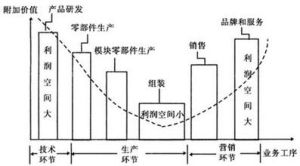

全球價值鏈企業升級對全球價值鏈的理論研究主要集中在三個方面:一是全球價值鏈的治理。全球價值鏈的治理是指價值鏈的組織結構、權力分配,以及價值鏈中各經濟主體之間的關係協調。目前對全球價值鏈治理的理論研究主要集中在治理模式方面,雖然Kaplinsky和Morris(2000)借鑑西方社會三權分立的原理提出了一個價值鏈治理的分析框架,即價值鏈中立法治理、執行治理和監督治理,其中的部分原理在實證研究中有所體現,但理論上還很不完善和系統。本文也將以治理模式研究的發展過程為主線展開。二是全球價值鏈的升級,主要研究升級的機制、類型和路徑等。三是價值鏈中經濟租的產生和分配,包括進入障礙,經濟租產生的來源(如技術能力、組織能力、技能和行銷能力等核心能力),租金的分配等。價值鏈研究的這三個方面是有機結合在一起的,其中治理居於核心地位,它決定了價值鏈中的升級和租金的分配。

本質

全球價值鏈本質

全球價值鏈本質關於全球價值鏈治理模式的劃分,對於研究目前國內比較關注的全球產業轉移問題具有重要的意義。不同治理模式下產業空間轉移進程和結果是顯著不同的:模組型治理模式中,各廠商是優勢互補的關係,而非控制關係,廠商的市場適應能力較強,投資的專用性程度較低,具有很強的空間轉移能力。關係型治理模式中,一般以中小企業為主,憑藉信譽、相互信任而聚集,表現出較強的社會同構性、空間臨近性、家族和種族性等特徵,由於單個經濟行為主體規模較小,對市場需求的識別能力較弱,其市場適應能力的強弱是以空間集聚為前提的,相比之下,其空間轉移能力較弱。領導型治理模式的顯著特徵是眾多中小廠商依附於幾個大中型廠商,這些大中型廠商對中小型廠商具有很強的監督和控制力,這種依附關係的改變需要較高的變更成本。一般來說,全球價值鏈治理模式的選擇主要由以下因素決定:

1.首先是交易的複雜程度,價值鏈中交易越複雜,各主體之間的互動作用越強。採取的治理模式越傾向於網路型治理模式(模組型、關係型和領導型)和等級制的治理模式。

2.其次是交易的標準性,反映的是價值鏈中信息和知識的可獲得性,及其傳遞效率和交易費用。某些行業的價值鏈中,關於產品、生產過程等的複雜信息經過編輯標準化處理後便很容易在價值鏈中傳遞,如果供應商有能力接受並實施這些標準化的信息,並且這些標準在價值鏈中被廣泛採納,則採用模組型治理模式;否則,價值鏈中的主導企業將壟斷這些信息,對其他企業實施垂直一體化的控制,採用的是等級制治理模式,或者採取外包戰略,但對承包企業實行緊密地監控,採用的是領導型治理模式。

3.再次是供應商的競爭水平,接受和實施價值鏈中的主導企業所傳遞的複雜信息,要求供應商具有較高的能力。如果供應商的能力較低,主導企業只能實行垂直管理,價值鏈採用的是等級制治理模式;或者外包,採用領導型治理模式。

儘管全球價值鏈治理模式有不同,但其本質是世界經濟關係不同模式的具體體現,也是市場經濟機制在全球配置資源的結果。首先,各國由於歷史、文化和經濟基礎的差異,決定了其整體的全球價值鏈層次。其次,每個國家的企業由於本身在本產業中的競爭能力差異也決定了其在全球價值鏈的等級。再次,國際政治的影響力也是一國及其企業在全球價值鏈等級的重要因素。總之,一國的政治、經濟和文化的綜合實力決定了其企業在全球價值鏈中的等級,而這種等級又影響了企業本身的競爭能力。

探索與發現

全球價值鏈探索

全球價值鏈探索1990年,網路學家普維爾(Powell,1990)將生產網路的治理結構分為三種:市場、網路和層級組織,並從一般基礎、交易方式、衝突解決方式、彈性程度、經濟體中的委託數量、組織氛圍、行為主體的行為選擇、相似之處等方面對三種經濟組織形式進行了比較。

John Zysman等(1997)研究了亞洲跨國生產網路的類型和決定因素。他們發現,決定亞洲生產網路類型的是領導廠商的母國治理結構、領導企業的結構和海外生產動機。東道國的工業基礎、資源稟賦等比較優勢和政府政策對生產網路的影響很小,因為在全球貿易和投資自由化的大環境下,東道國很難控制外國投資的種類和網路主體之間的關係。他們從兩個維度區分網路類型:垂直性/水平性,即網路中企業之間合作關係的持久性和力量對比;開放性/封閉性,即網路外企業進入的難度。據此可將亞洲生產網路分為四類:

(一)以日本、韓國為代表的垂直封閉式網路

日本公司的海外機構一般受總部的高度控制以維護總部的權威和核心技術能力,因此其治理結構是層級型的垂直一體化模式。以日企為主導的跨國生產網路一般由領導企業率先將低附加值的生產環節轉移到開發中國家,然後日本供應商跟進投資。對東道國當地的採購僅限於附加值低的原材料和簡單零部件,技術要求較高的零部件一般由跟進的日本供應商提供或從母國採購。

(二)以美國為代表的垂直開放式網路

供應商有較大的自主權,較高的市場靈活性,海外生產的附加價值較高。領導廠商願意向東道國供應商提供較多的指導和技術支持以提高供應商的能力,將生產外包,自己則轉向附加值更高的產品研發、系統集成和軟體等環節。

(三)以台灣為代表的水平開放式網路

網路主體之間的關係比較靈活和複雜,經常變更合作夥伴。廠商的專業化程度較高,力量對比不很懸殊。

(四)以海外華人為代表的水平封閉式網路

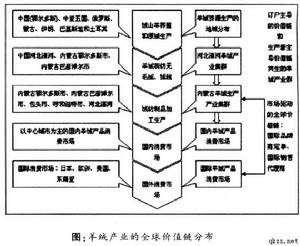

全球價值鏈分布

全球價值鏈分布共同的種族、文化、語言和人際關係為企業間的合作與協調帶來了便利,同時也構成了網外企業的進入壁壘。企業之間的關係是平等的。

生產網路的封閉性問題很重要,這是因為與封閉型生產網路相比,開放型生產網路對開發中國家的產業升級更有利,例如,開放型的以美國企業為領導的全球生產網路對開發中國家的產業推動效應更大。而全球生產網路研究的一個重要課題之一就是生產網路對開發中國家經濟發展的影響。

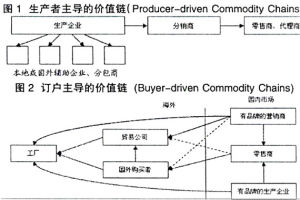

格里菲等(Gereffi and Korzeniewicz,1994)在對美國零售業價值鏈研究的基礎上,將價值鏈分析法與產業組織研究結合起來,提出全球商品鏈分析法,並區分了兩類全球商品鏈:購買者驅動型和生產者驅動型。購買者驅動型商品鏈是指大型零售商,經銷商和品牌製造商在散布於全球的生產網路(特別是奉行出口導向的開發中國家)的建立和協調中起核心作用的組織形式。購買者驅動型全球商品鏈是通過非市場的外在調節(explicit coordination)而不是直接的所有權關係建立高能力的供應基地來構建全球生產和分銷系統,如沃爾瑪、家樂福等大型零售商,耐克、銳步等品牌運營商和伊藤忠式貿易代理公司等跨國公司控制的全球生產網路。

生產者驅動型商品鏈是指大的跨國製造商在生產網路的建立和調節中起核心作用的垂直分工體系。在生產者驅動鏈中,製造先進產品如飛機等的製造商不僅獲得了更高的利潤,控制了上游的原料和零部件供應商、下游的分銷商和零售商。通過比較生產者驅動型全球商品鏈中的非市場外部協調和傳統的垂直一體化企業的內部協調,格里菲指出了生產者驅動在促進商品鏈中各國產業共同進步的重要作用。

格里菲的商品鏈分析方法的意義在於指出了某些類型商品鏈的驅動力。但是,全球價值鏈形成的動力機制是多種多樣的,首先,有些全球價值鏈可能是多頭驅動甚至購買者和生產者混合驅動的,而不是單頭驅動的;其次,政府和大的供應商也可能成為價值鏈的驅動者,如PC產業的Intel。此外,正如格里菲所指出的,商品鏈分析法太過簡單,沒有抓住價值鏈的主要特徵,有許多已有的典型網路組織形式沒有被包括進去。因此,這種商品鏈分析方法在實證研究中已經較少採用。

治理方式

全球價值產品升級

全球價值產品升級市場:通過契約可以降低交易成本,產品比較簡單,供應商能力較強,不需要購買者太多投入,且資產的專用性較低時,就會產生市場治理。這時,交易比較簡單,雙方只要通過價格和契約就可以很好地控制交易的不確定性,不需要太多的協調。

模組型:產品較複雜,供應商的能力較強,其資產專用程度較高,買賣雙方的數量雖然有限,但仍有一定的市場靈活性,更換合作夥伴較容易。雙方交流的信息量較市場型大、較複雜,但能夠通過標準化契約來較好地降低交易成本,因此,需要的協調成本也不高。

關係型:產品複雜導致交易複雜,雙方需要交換的信息量大且複雜,供應商的能力較強,領導廠商和供應商之間有很強的互相依賴。但雙方可以通過信譽、空間的臨近性、家族或種族關係降低交易成本。雙方常常可以通過面對面的交流進行協商和交換複雜的信息,需要較多的協調,因此,改變交易夥伴比較困難。

領導型:產品複雜,供應商的能力較低,需要供應商的大量投入和技術支持,供應商為了防止其它供應商競爭,將其資產專用化。供應商對領導廠商的依賴性非常強,很難改變交易對象,成為“俘虜型供應商”。領導廠商通過對供應商高度控制來實現治理,同時通過提供各種支持使供應商願意保持合作關係。

層級制:產品很複雜,外部交易的成本很高,而供應商的能力很低時,領導廠商不得不採用縱向一體化的企業內治理方式。因為交易可能涉及到領導廠商的核心能力如隱性知識、智慧財產權等,領導廠商無法通過契約來控制機會主義行為,只能採用企業內生產。

此外,格里菲還研究了價值鏈治理的動態性問題。隨著時間的發展,決定價值鏈治理模式的三個變數將發生變化,價值鏈的治理模式隨之發生變化。這種動態變化在現實中是存在的,如在腳踏車行業,由於規模經濟、標準化和供應商能力的提高使治理方式從層級型轉向市場治理;服裝行業由於交易複雜程度的降低和供應商能力的增強由領導型發展為關係型;在美國電子產業,分工和專業化的發展使治理方式從層級型(垂直一體化)發展為模組型。

三個變數產生變化的原因主要來自三方面:首先,領導廠商採購要求的提高相對降低了供應商的能力,同時增加了交易的複雜程度;其次,創新和標準化是一對矛盾,創新會降低標準化能力;第三,供應商的能力隨時間會發生變化,學習會提高企業能力,引入新供應商競爭、新技術革命和領導廠商採購要求的變化都會影響供應商的相對能力。

格里菲的全球價值鏈治理範式是目前最嚴謹的一個,它涵蓋了發現的多數典型的全球價值鏈類型,重要的是,格里菲不但研究了每種治理模式的特點,而且引入了更多的經濟學分析方法,將特徵變數化,具有較好的理論基礎。但是,格里菲的範式仍然存在一些問題:第一,該理論中的治理模式僅限於領導廠商和較高級供應商之間的關係,但在具體的行業價值鏈中,可能包括更多的上游和下游主體;第二,模型中的前兩個變數(交易的複雜性和交易的可標準化程度)有很強的相關性,實際上這兩個變數都是通過影響交易成本來決定價值鏈的治理模式,但影響交易成本的重要因素不止這兩個;第三,把三個變數簡單地劃分為高低兩個維度可能不夠準確,比如模組型中交易的標準化能力高於領導型,但低於市場型;第四,文化稟賦、公司戰略、政府政策和國內和國際的制度對價值鏈的治理有重要的影響,但在格里菲的模型中卻沒有提及;第五,格里菲的模型沒有說明價值鏈中各個鏈節(nodes)的區位問題,即為什麼不同的鏈節會分布在不同的地區或國家。

驅動力

生產者主導全球價值鏈

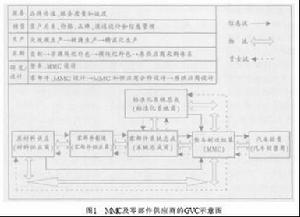

生產者主導全球價值鏈Henderson(1998)在此基礎上對全球價值鏈的驅動力進行了更加深入的研究以後,指出生產者驅動型價值鏈是由生產者投資來推動市場需求,形成全球生產供應鏈的垂直分工體系。投資者可能是擁有技術優勢、謀求市場擴張的跨國公司,也可能是力圖推動地方經濟發展、建立自主工業體系的本國政府。一般資本和技術密集型產業的價值鏈,如汽車、飛機製造等,大多屬於生產者驅動型價值鏈。在這類全球價值鏈中,大型跨國製造企業(如波音、GM等)發揮著主導作用。

Henderson同時也對採購者驅動模式進行了以下界定:擁有強大品牌優勢和國內銷售渠道的經濟體通過全球採購和貼牌加工(OEM)等生產方式組織起來的跨國商品流通網路,能夠形成強大的市場需求,拉動那些奉行出口導向戰略的開發中國家的工業化。傳統的勞動密集型產業,如服裝、鞋類、農產品等大多屬於這種價值鏈,發展中國家企業大多參與這種類型的價值鏈。

創新

企業集團全球價值鏈

企業集團全球價值鏈(1)過程創新。在全球價值鏈的各環節或各環節之間對內在的作業過程進行過程創新,提高效率,比如降低企業的庫存成本、角料浪費或加強企業間的及時配送。

(2)產品創新,包括提升老產品的質量和價格優勢,據此來強化市場地位,以比競爭對手更快的速度引入新產品,形成產品差異化優勢。產品創新涉及到價值鏈單個環節(企業)的新產品研發流程再造,以及價值鏈各環節間關係的提升。

(3)功能創新。通過改造企業內的作業活動組合來提升價值。

(4)跨價值鏈創新。從原先的價值鏈跨越到利潤空間更大的價值鏈。例如,中國台灣企業從品體管收音機生產轉移

全球價值鏈

全球價值鏈參與價值鏈的企業、地區或國家(也就是價值鏈上的各環節)可以在其所處的價值鏈上進行過程創新和產品創新,以提高自身在價值鏈中的競爭力;也可以通過功能創新再參與其他價值鏈;還可以通過跨價值鏈創新活動將自身的業務或產業整體轉移至利潤更高的價值鏈。

除了對全球價值鏈的各類創新活動進行區分之外,一些文獻還特別從創新活動的角度對開發中國家參與全球價值鏈後的發展軌跡進行了研究。開發中國家企業融入全球價值鏈,並不意味著就能提高自己的競爭能力。有些企業在融入全球價值鏈後的競爭能力甚至有所下降。只有當價值鏈的後來者通過提供各種低成本製造服務作為交換,從已開發國家那裡獲得各種知識和技術,並真正利用交換所得的知識向價值鏈的上游轉移時,才能成為具有競爭能力的後發者。而這樣的過程有賴於後來者在全球價值鏈中的創新。

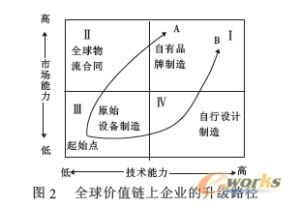

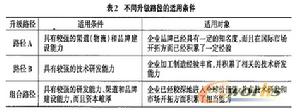

一般認為,根據其掌握的不同能力,開發中國家參與全球價值鏈創新活動後的發展軌跡主要有兩種。JohnA.Mathews和Dong-SungCho(2000)認為,這兩種途徑的起點是一樣的,都是從OEM開始最終實現自主品牌製造(ownbrandmanufacturing,OBM)。OBM通常是全球價值鏈中最有利可圖的部分,也需要更強大的市場開拓能力和技術能力。對於市場開拓能力較強的開發中國家和地區,可能會開始於貼牌加工(OEM),再發展到全球物流契約(globallogisticscontracting,GLC)模式,從而使開發中國家的生產納入全球物流體系,以實現市場擴張,最後發展到自有品牌生產(OBM)。對於技術能力相對較強的開發中國家和地區而言,可能會沿著另一種軌跡發展:首先從發展技術能力開始,從貼牌加工逐漸發展到自行設計製造(owndesignandmanufacture,ODM),等自行設計能力達到一定水平以後再提高市場開拓能力,最終實現自主品牌製造。

發展

全球價值鏈理論是一個融合微觀和巨觀兩個視角,全面審視經濟全球化下區域經濟合作和發展的一種新興理論。目前國外學者對全球價值鏈的研究,主要分為兩個方面:一是著力於研究全球價值鏈治理和創新等理論問題;二是選取實際案例進行實證研究,以不斷完善和拓展理論體系,從而達到更好為實踐服務的目的。通過全球價值鏈來研究經濟活動,可以突破單個企業的視角,轉而從整條價值鏈的高度以一種系統的視角來看待問題。

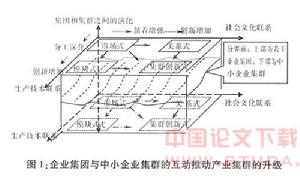

不少學者通過對全球價值鏈治理模式與創新方式的分析探討了發展中國家融入全球價值鏈、實現產業升級的途徑與對策。但是,理論界的成果仍然停留在微觀和靜態的層面,把產業升級理解為企業、區域經濟在全球價值鏈上順著價值階梯逐步提升的過程。如何分析、利用全球價值鏈的動態變化,實現開發中國家企業、產業集群與全球價值鏈的對接和產業升級是學者們討論的熱點和研究方向。

全球價值鏈從驅動力角度可以分為採購者驅動型和生產者驅動型,而處於不同驅動力價值鏈某個環節的地方產業集群只有遵循該驅動模式下的市場競爭規則,才能利用正的競爭效應。作為一個企業如何根據自身已有條件和價值鏈的治理模式來找到最適合的切入點或價值環節,也是現在全球價值鏈研究的一個熱點。另外,當企業融入全球價值鏈後如何通過實施突破性創新以及跨價值鏈創新來實現從原有價值鏈跨越到更高層次的價值鏈,這也是當前的一個研究方向。

隨著跨國公司在全球投資的增加,跨國公司與東道國製造商基於契約或一般市場交易所形成的價值鏈上下游投入品以及最終產品配套、組裝、供應關係日益密切,甚至企業間跨國界聯合產品開發和市場開發也日益頻繁。跨國公司在股權、產品技術以及市場渠道等方面對東道國製造商實行不同程度的控制,從而減弱了技術和知識的外溢,使東道國製造商的功能升級被鎖定在有限的範圍內。在這種複雜的關係下,開發中國家製造商如何擺脫技術控制,增強自主研發和創新能力,在目前的全球價值鏈理論分析中還難以得到有效的解釋。這也是全球價值鏈理論的另一研究方向。

經濟學術語

| 處在經濟飛速發展的時代,你知道哪些經濟學的辭彙?讓我們一起走進經濟學辭彙的世界!!! |