部隊編制

129師

一二九師

一二九師385旅

385旅旅長王宏坤、副旅長王維舟、參謀長唐天際;

769團團長陳錫聯、副團長汪乃貴、參謀長孟驚宇

770團團長張才千、副團長胡奇才

386旅

386旅旅長陳賡、副旅長陳再道、政訓處主任王新亭、參謀長李聚奎;

771團團長徐深吉、政訓處主任吳富善、副團長韓東山、參謀長黃新友;

772團團長葉成煥、政訓處主任謝富治、副團長王近山、參謀長孫繼先;

轄各師留守部隊

特務營 炮兵營 工兵營 騎兵營 輜重營

後方總留守處 政治部主任 肖勁光

教導團團長張賢約

成立背景

1937年盧溝橋事變之後,在國家、民族生死存亡的緊急關頭,中國國民黨和中國共產黨再度攜手合作,共同抗擊日本帝國主義的侵略。1937年8月25日,中共發布《抗日救國十大綱領》:一、打倒日本帝國主義:驅逐日本帝國主義出中國。二、全國軍事的總動員:動員全國陸海空軍,實行全國抗戰。三、全國人民的總動員:全中國人民動員起來,武裝起來,參加抗戰,實行有力出力,有錢出錢,有槍出槍,有知識出知識。四、改革政治機構:召集真正人民代表的國民大會,通過真正的民主憲法,決定抗日救國方針,選舉國防政府。五、抗日的外文政策:在不喪失領土主權的範圍內,和一切反對日本侵略主義的國家訂立反侵略的同盟及抗日的軍事互助協定。六、戰時的財政經濟政策:財政政策是以有錢出錢和沒收漢奸財產作抗日經費為原則。經濟政策是:整頓和擴大國防生產,發展農村經濟,保證戰時生產品的自給;提倡國貨,改良土產;禁絕日貨,取締奸商,反對投機操縱。七、改良人民生活:改良工人、職員、教員和抗日軍人的待遇,優待抗日軍人的家屬,廢除苛捐雜稅,減租減息,救濟失業,調節糧食,賑濟災荒。八、抗日的教育政策:改變教育的舊制度、舊課程,實行以抗日救國為目標的新制度、新課程。九、肅清漢奸、賣國賊、親日派,鞏固後方。十、抗日的民族團結:在國共兩黨合作的基礎上,建立全國各黨、各派、各界、各軍的抗日民族統一戰線,領導抗日戰爭,精誠團結,共赴國難。

同日,中共中央發布了改紅軍為八路軍的命令:

“南京已經開始對日抗戰,國共兩黨合作初步成功。為著實現中共中央給國民黨三中全會紅軍改名之保證,推動這一抗戰成為全民族的抗日革命戰爭,我們宣布紅軍改名為國民革命軍第八路軍,著將:

前總指揮部改為第八路總指揮部,以朱德為總指揮,彭德懷為副總指揮,葉劍英為參謀長,左權為副參謀長,總政治部改為第八路政治部,以任弼時為主任,鄧小平為副主任。第一軍團、十五軍團及七十四師合編為陸軍第一一五師,以林彪為該師師長,聶榮臻為副師長;二方面軍二十七軍、二十八軍、獨立第一、第二兩師及赤水警衛營、前總直之一部等部,合編為陸軍第一二0 帥,以賀龍為師長,蕭克為副師長;四方面軍二十九軍、三十軍、陝甘寧獨立第一、第二、第三、第四團等部,改編為陸軍第一二九師,以劉伯承為師長,徐向前為副師長,以上各部改編後,人員委任照前總命令行之。各師改編為國民革命軍後,必須加強黨的領導,保持和發揮十年鬥爭的光榮傳統,堅決執行黨中央與軍委會的命令,保證紅軍在改編後成為共產黨領導的軍隊,為黨的路線及政策而鬥爭。”

歷史沿革

129師司令部舊址

129師司令部舊址③1945年8月20日,根據中共中央決定,成立晉冀魯豫軍區,劉伯承任司令員,鄧小平任政治委員滕代遠、王宏坤任副司令員,薄一波任副政治委員,張際春任副政治委員兼政治部主任,李達任參謀長,下轄太行、太岳、冀南、冀魯豫4個軍區。國民革命軍第十八集團軍被中共中央改編為中原野戰軍(晉冀魯豫野戰軍),併入晉冀魯豫軍區。

戰鬥事跡

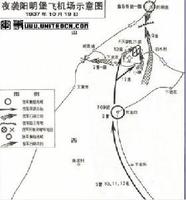

陽明堡戰鬥戰略示意圖

陽明堡戰鬥戰略示意圖 129師戰鬥動員

129師戰鬥動員1941年華北敵後抗戰進入極端困難階段。為了適應鬥爭的需要,第129師實行主力軍地方化,分期分批將一部分主力旅與軍分區合併,加強地方武裝力量。8月,以第386旅、山西青年抗敵決死隊第1縱隊、政治保衛隊第212旅編成太岳縱隊,陳賡任司令員、薄一波任政治委員,縱隊機關兼太岳軍區機關。針對日軍實行的所謂軍事、政治、經濟、文化的“總力戰”,第 129師採取以武裝鬥爭為核心的全面對敵鬥爭方針,挫敗了日偽軍對抗日根據地和邊緣區的“蠶食”、“掃蕩”和“治安強化運動”,開闢了太岳以南新區。到1941年底,全區地方武裝發展到5.6萬餘人。太平洋戰爭爆發後,日本侵略軍為“變華北為大東亞戰爭兵站基地”,對抗日根據地進行更加頻繁和更大規模的“掃蕩”,並實行燒光、殺光、搶光的“三光”政策,企圖徹底摧毀抗日根據地。在日軍的瘋狂進攻下,太行、太岳、冀南和冀魯豫邊等抗日根據地受到很大摧殘,冀南平原根據地變為游擊區,太行、太岳山區根據地也逐漸縮小。第 129師在極端困難的情況下,認真貫徹中共中央關於加強黨的一元化領導,開展整風、生產運動和實行“精兵簡政”等各項政策,並實行“敵進我進”方針,派出大量武裝工作隊和小部隊,深入到敵占區,開展軍事政治攻勢,建立小塊根據地。

自1943年開始,華北各抗日根據地進入恢復和再發展的新時期。第 129師組織了近千支武裝工作隊和小部隊深入淪陷區打擊日偽軍。7~8月,進行了衛南、林南戰役,殲滅日偽軍1.2萬餘人,恢復與擴大了抗日根據地,在豫北和衛河以南開闢了新區。在國民黨當局發動的第三次反共高潮中,打退了國民黨頑固派軍隊對冀魯豫邊區的進攻,有力地配合了保衛陝甘寧邊區的鬥爭。10月,遵照中共中央的指示,第129師機關與八路軍總部機關合併(第 129師番號仍保留)。太行、太岳、冀南、冀魯豫等軍區由八路軍總部直接指揮。同時,另行組建太行軍區機關(原由第129師兼),李達任司令員,李雪峰任政治委員。

1944年,第129師一面繼續深入開展整風和生產運動,一面開展攻勢作戰,拔除日偽軍大量據點。5月,冀南與冀魯豫軍區合併為新的冀魯豫軍區,宋任窮任司令員,黃敬任政治委員。7~9月,第129師先後派部隊挺進豫西,加強水東(新黃河以東之睢縣、杞縣、太康地區),開闢水西(新黃河以西之臨潁、商水地區),擴大了抗日根據地。1945年2月,成立河南軍區,王樹聲任司令員,戴季英任政治委員。自1944年下半年開始,第129師利用作戰間隙,對所屬部隊普遍進行了軍政整訓。通過整訓,增強了部隊的組織性和紀律性,提高了部隊的戰術和技術水平,為建立大規模正規兵團培養了骨幹,為部隊大發展創造了條件。1945年春、夏季,第129師所屬各部為“擴大解放區,縮小淪陷區”,開展大規模攻勢作戰,連續進行了道清、豫北、南樂、東平、安陽、陽穀等戰役,收復縣城28座,將日偽軍壓縮到大、中城市及主要交通線上,為舉行大反攻創造了條件。

自8月11日開始,第129師所屬部隊回響中共中央主席毛澤東《對日寇的最後一戰》的號召,遵照中國解放區抗日軍總司令朱德的命令,參加大反攻,向平漢、津浦、德石、正太、同蒲、隴海等鐵路線和部分中小城鎮的日偽軍發起進攻,收復縣城59座,解放了大片國土,使太行、太岳、冀南、冀魯豫邊4個區連成一片。8月20日,根據中共中央決定,成立晉冀魯豫軍區,劉伯承任司令員,鄧小平任政治委員滕代遠、王宏坤任副司令員,薄一波任副政治委員,張際春任副政治委員兼政治部主任,李達任參謀長,下轄太行、太岳、冀南、冀魯豫4個軍區。

著名戰鬥

國民革命軍第十八集團軍第129師共參加大大小小的戰鬥數千起,如:陽明堡戰鬥、神頭嶺戰鬥、七亘村戰鬥、響堂鋪戰鬥、長樂村戰鬥、百團大戰、沁源圍困戰等。 1940年8月20日晚,百團大戰正式打響,八路軍第129師以8個步兵團、8個獨立營在師長劉伯承、政委鄧小平的指揮下,對正太路西段的日軍進行攻擊。各路破擊隊乘著夜幕掩護,繞過日軍外圍據點,對正太路沿線守備日軍進行攻擊。八路軍來勢兇猛,日軍措手不及,經過一晝夜激戰,攻克正太路沿線不少車站和日軍據點。

獲得評價

在八年的抗日戰爭中,第129師殲滅日偽軍達42萬餘人,解放縣城109座。在第115師一部配合下,創建了東起津浦鐵路,西抵同蒲鐵路,南跨隴海鐵路,北至德石、正太鐵路的晉冀魯豫解放區,面積達18萬平方公里,人口達2400餘萬,為抗日戰爭的勝利作出了重大貢獻。部隊由出師抗戰時的9100人發展到近30萬人,成為解放戰爭時期中國人民解放軍晉冀魯豫野戰軍的基礎。

國民政府軍事委員會委員長蔣介石、軍事委員會副委員長兼第二戰區司令長官閻錫山、第五戰區司令長官李宗仁、軍事委員會副參謀總長白崇禧、西安行營代主任蔣鼎文、第七集團軍總司令傅作義等國民黨高級將領紛紛電賀國民革命軍第十八集團軍朱、彭正副總司令。李宗仁、白崇禧賀電“望東指之旌旗,賦同仇而禦侮,殲朔方之倭寇,復失地以奏功”。蔣鼎文賀電“率部抗敵,壁壘新增。行見馬肥苜蓿,壯秋塞之軍容;酒熟葡萄,勵沙場之鬥志。揚我國威,挫彼寇焰,河山還我,指顧可期”

舊部簡介

129師司令部舊址愛國主義教育基地,位於河北涉縣城西5公里的赤岸村,由129師司令部舊址、將軍嶺和129師陳列館三部分組成,占地面積300畝。全國重點文物保護單位。抗日戰爭時期,涉縣是邊區根據地的腹心地、首府縣,地處華北抗戰前哨,為華北抗戰戰略要地,八路軍129師在劉伯承、鄧小平等師首長率領下,臨危受命、東渡黃河、挺進太行,運籌涉縣赤岸村,浴血千里太行山,打響了抗日戰爭中長生口、神頭嶺、響堂鋪和解放戰爭中上黨、平漢等著名戰鬥、戰役,曾有110多個黨、政、軍、財、文等機關單位在涉縣駐紮長達6年之久。建國後,從這塊紅色土地上走出了我國改革開放的總設計師鄧小平和2位元帥、3位大將、18名上將、48名中將、295名少將,先後有近百名一二九師老領導擔任黨和國家重要職務,成為中國第二代領導集體的中堅力量,開創了中國改革開放的歷史新紀元,這塊紅色熱土因此被譽為"中國第二代領導的搖籃"。

一二九師司令部舊址由下、下、後三個具有北方民族風格的農家四合院和一個防空洞組成,現存有司令部會議室、軍政辦公室、作戰處辦公室及劉伯承、鄧小平、李達、李雪峰、賴若愚等師首長的宿辦室和警衛室、伙房等舊居及原物陳列。下院有當年師首長劉伯承、鄧小平、李達親手栽種的丁香和紫荊樹。1996年11月,一二九師司令部舊址被國務院公布為全國重點文物保護單位;1997年,司令部舊址被中宣部公布為全國百個愛國主義教育示範基地。

將軍嶺位於司令部舊址西北角百米處,1986年以後,劉伯承、黃鎮、徐向前、李達、王新亭、袁子欽、趙子岳等七位將帥的靈骨陸續安放在山上,從此,廟坡山改名為"將軍嶺"。1990年10月,鄧小平同志親筆為"將軍嶺"題寫了嶺名,為"劉伯承元帥紀念亭"題寫了亭名。

129師陳列館位於將軍嶺北側山坳,屬全國百個愛國主義教育示範基地,建於1996年,1998年12月19日正式開館,依山就勢建為兩層,占地面積13340平方米,展館建築面積2252平方米,由1個序廳、5個展室和1個半景畫館組成。展覽內容豐富、展示形式獨特、展示手段先進、參觀路線為一條龍迴環式結構。整個陳列布展內容以時間為序,從1937年抗日戰爭爆發到1945年抗日戰爭勝利8年時間,分為六個部分,從不同角度和側面向廣大觀眾形象地再現了一二九師將士當年在太行山戰鬥和生活的精神風貌。

師司令部

由來1940年八路軍為抗擊侵華日軍,揮師挺進太行山區,一二九師司令部12月底遷駐赤岸村,劉伯承師長、鄧小平政委、李達參謀長等老一輩無產階級革命家在此領導廣大軍民,徹底粉碎了日軍對根據地的殘酷掃蕩。解放戰爭中,在這裡指揮了上黨、平漢等戰役,為取得抗日戰爭和解放戰爭的勝利作出了巨大的貢獻。1945年12月遷至武安。一二九師共在這裡生活、戰鬥了五年的時間,與當地人民結下了深厚的革命友誼。在紀念抗戰勝利50周年之際,中共中央政治局常委、中央軍委副主席劉華清,專程回到曾經工作和生活過的一二九師司令部舊址參觀,並揮筆書寫了“勿忘一二九師,激發愛國精神”,贈給涉縣人民。如今,一二九師司令部舊址已被河北省委、省政府確定為全省首批18個“愛國主義教育基地”之一。

構造司令部舊址由3座相鄰的農家四合院組成,依勢而建,錯落有致。下院是司令部辦公所在地,北屋正房為會議室,西屋為劉伯承的辦公室東屋為警衛室,南屋為辦公室。院內劉伯承、鄧小平首長親手栽植的丁香和紫荊樹,依然根壯葉茂,花香宜人。出下院門往西上五個坡就到中院,門上有劉華清題寫的“劉鄧舊居”匾額,中院是首長住宿處兼辦公室。南屋是劉、鄧首長的舊居。東屋為二層樓房,是李雪峰的宿舍和辦公室,上院是司令部作戰室,為機關辦公地,院東南角有一防空洞。該院設定有一二九師軍政辦公室,太行區黨委書記、太行軍區政委李雪峰的宿辦室和房東宿舍。後院和上院相通,南房5間原為司令部作戰處辦公室,劉鄧首長就在這裡指揮了大小戰役31000多次,收復了198個縣城。現在,司令部作戰處辦公室已改設為太行木刻版畫展室,裡面陳列著抗日戰爭和解放戰爭時期,太行部隊文藝工作者在當年創作的木刻版畫,它再現了當年太行軍民在艱苦歲月中抗擊敵頑的鬥爭生活。北房5間為劉師長宿舍,東房3間為鄧政委宿舍,西房3間為太行區黨委書記賴若愚宿辦室。穿過後院南小門,有司令部的防空洞,洞深9米,裡面潮濕陰暗,是當年師首長預防敵機轟炸的窯洞。?1999年,在司令部舊址北面將軍嶺的北側,建成了占地13340平方米的陳列館。館內以時間為順序,採取圖、表、沙盤、雕塑、及實物展示等多種形式,從不同角度記錄了抗日戰爭爆發到1945年抗日戰爭勝利期間劉伯承、鄧小平、徐向前等老一輩革命家帶領一二九師將士浴血太行的革命事跡,再現了一二九師在太行山區抗戰的輝煌歷史,是進行愛國主義教育的好地方。在縣城西邊16公里的石門村山凹里,有晉冀魯豫抗日殉國烈士公墓舊址,1942年5月八路軍副參謀長左權將軍犧牲後安葬在這裡,又稱左權墓以及西達兵工廠舊址等。

歷史八路軍第一二九師是由紅四方面軍的部隊和陝北紅軍的一部分改編的。劉伯承為師長,徐向前為副師

長,倪志亮為參謀長,張浩為政訓處主任宋任窮為副主任。1937年9月6日,在劉伯承師長親自主持下,一二九師在陝西省三原縣石橋鎮冒雨召開了全師指戰員出師抗日誓師大會。10月10日,劉伯承師長率一二九師前方指揮所及七六九團向原平東北山地挺進,執行側擊敵人近後方的任務。1938年2月中旬,日軍為配合其津浦路作戰,並相機進攻潼關、西安、陝北,集結3萬餘人,分別從平漢、同蒲、道清等鐵路線向晉南、晉西發動進攻。1939年7月初到8月下旬,日軍集中5萬餘重兵,在第一軍司令官梅津指揮下,分九路對晉冀豫根據地發動了“第二次九路圍攻”。

1940年4月11日,為了統一太行、太岳、冀南三區的領導,成立了以鄧小平為書記的太行軍政委員會。11日至26日,中共中央北方局根據中共中央軍委關於戰略方針的指示,在黎城召開了太行、太岳、冀南地區的高級幹部會議(史稱黎城會議)。

在1942年~1943年間,為了戰勝自然災害,改善生活條件,積蓄力量,準備反攻,中共太行分局、一二九師、晉冀魯豫邊區政府等領導機關,根據民眾的要求和當時的條件,召集涉縣抗日政府、河南店區政府以及王堡、赤岸、河南店等8村幹部,共議如何利用清漳河為民造福的良策。會上,一二九師、邊區政府等領導機關決定採取以工代賑的辦法興修漳南大渠。?

1945年9月7日,劉伯承司令員和鄧小平政委在司令部駐地涉縣赤岸村發出了上黨戰役第一號作戰基本命令,隨即率指揮部離開赤岸村親赴上黨前線。

1945年12月底,晉冀魯豫軍區和晉冀魯豫中央局離開涉縣。至此,一二九師完成了在涉縣駐紮的歷史使命,遷往武安下柏樹和伯延,在涉縣駐紮長達5年之久。?價值

從1940年12月一二九師遷駐此地到1945年12月成立晉冀魯豫軍區和晉冀魯豫中央局,一二九師離開赤岸,一二九師首長們在司令部舊址居住整整5年,其間,他們運籌帷幄,決勝千里,南征北戰,指揮若定,為民族解放事業做出了重大貢獻。?1982年7月,涉縣八路軍一二九師司令部舊址被河北省政府公布為省級重點文物保護單位;1995年,司令部舊址被河北省委、省政府公布為全省首批22處愛國主義教育基地之一;1996年11月,司令部舊址被國務院公布為國家級重點文物保護單位;1997年6月,司令部舊址被中宣部列入中國百個愛國主義教育示範基地之列。

1999年5月至7日,省政府撥款15萬元,省文物局撥款10萬元,由河北省古代建築保護研究所承建,對司令部舊址進行了舊址舊貌復原,生動展示劉鄧首長和一二九師的光輝業績。

1995年,八路軍一二九師司令部舊址被中共河北省委、省政府確定為全省首批22處愛國主義教育基地建設重點工程項目之一,該項目共有五部分組成:一、興建八路軍一二九師陳列館;二、徵集革命文物;三、民居徵集;四、舊址舊貌復原;五、印製宣傳品。總投資545.4萬元。一二九師陳列館於1997年底建成,占地面積13340平方米,展館建築面積2252平方米,倚山就勢建為兩層,由五個展室、一個序廳、一個半景壁畫室和其他附屬設施組成。展室總面積1077平方米,半景壁畫室面積353平方米。展館前還有一個開闊的廣場,整個建築布局既新穎大方,又肅穆莊重,於1998年12月19日正式開館,對外開放。

展室內共展出圖片185幅,反映戰鬥的示意圖、地圖、圖表37幅,大型沙盤2座,反映戰鬥場面的雕塑4組,革命文物151件。還有文物櫃34個、文物展龕25個、電視2台、燈箱片10個。展覽內容豐富,展示形式獨特,展示手段先進,參觀路線為一條龍迴環式結構。整個陳列展覽以時間為序,從1937年抗日戰爭爆發到1945年抗日戰爭勝利8年時間,分為6大部分,從不同側面向廣大觀眾形象地再現了一二九師將士當年在太行山戰鬥和生活的精神風貌;集中展示革命先輩抗擊日頑、軍民團結與大自然搏鬥的情景。

將軍嶺

簡介將軍嶺位於涉縣赤岸村北,原名廟坡嶺。1986年後,因劉伯承、徐向前元帥,黃鎮、李達、王新亭上將等原八路軍一二九師領導人的骨灰相繼撒在這座山岡上,將軍嶺由此得名。1990年10月,鄧小平親筆題寫了嶺名。這裡是除北京八寶山外,安葬共和國元帥、將軍最多的地方。

沿石階上坡,只見一條大渠宛若長龍盤繞山間,這就是抗日戰爭時期,一二九師官兵與當地民眾共同修建的長達27公里的漳南大渠。涉縣人民把這條繞山渠叫做“救命渠”、“將軍渠”。當地至今還流傳著“水流南山頭,吃飯不用愁,沒有八路軍,渠水怎么流”的民歌。為永遠牢記八路軍的恩情,涉縣人民自願捐資在渠邊修建了“思源亭”和高12.9米的“漳南大渠紀念碑”。在將軍嶺,多數都與“一二九”有關。從嶺下登上129級石砌台階,是劉伯承元帥的紀念亭。紀念亭占地180平方米,檐上懸鄧小平題寫的“劉伯承元帥紀念亭”匾額。亭中央立有花崗岩質劉伯承坐像,左右兩側各立臥碑一塊,分別鐫刻著中央領導人為劉伯承元帥撰寫的悼詞和生平。出紀念亭,穿一片松林,往上登129個台階就到徐向前元帥紀念亭。從徐向前元帥的墓地再往上登129個台階就到了將軍嶺頂部。整個將軍嶺占地6000多平方米,群山環抱,風景秀麗。

一二九師的老將帥生前心繫太行山,逝後魂歸將軍嶺,1986年以後,劉伯承、黃鎮、徐向前、李達、王新亭、袁子欽、趙子岳等將帥的靈骨陸續安放在山上,在靈骨安放處鐫刻了將帥雕像和紀念碑,並建造了劉伯承元帥紀念亭。1990年10月,鄧小平同志親筆為“將軍嶺”題寫了嶺名,為“劉伯承元帥紀念亭”題寫了亭名。

1986年10月7日,劉伯承元帥在京逝世。遵照他的遺囑,10月27日,由劉帥子女劉太行、劉太遲、劉雁翎和中央軍委辦公廳、總參管理局負責同志護送,將劉帥靈骨安放在將軍嶺第一個129台階處,並建造了紀念廳,廳中央是花崗岩雕刻的劉帥坐像,雕像左邊有一石碑,正面刻著徐向前元帥親筆題寫的“偉大的無產階級革命家劉伯承元帥之部分骨灰葬於此”,背面刻著徐向前元帥所作七律詩《悼劉伯承元帥》:“日暮噩耗遍京城,淚雨濛濛天地傾,垂首山川思棟樑,舉目九天覓帥星,淵淵韜略成國粹,昭昭青史記殊榮,塗就七言染素絹,十萬軍帳哭劉公”。

1989年12月10日,與涉縣人民結下深情厚誼的外交家、藝術家,原一二九師政治部副主任黃鎮將軍在京逝世。黃老生前留下遺願:“生前追隨劉伯承元帥揮師太行,浴血奮戰;死而心繫老區人民,伴隨劉帥遺骨回歸太行,世世代代同老區人民在一起”。根據他的遺願,1990年元月14日,他的全部骨灰由其子女護送,安放在將軍嶺上劉帥紀念亭左後側,石砌的平台中央立有黃鎮將軍半身花崗岩雕像。左側石碑上刻著鄧小平所題:“將軍不辱使命”,背面刻著江澤民所題:“為黨為民忠心耿耿,無私無畏正氣長存”。像座的四面刻著黃鎮將軍的生平簡介。右側石碑正面刻著:“中國共產黨優秀黨員、久經考驗的忠誠的共產主義戰士、無產階級革命家、傑出的外交家、我黨我軍優秀的政治工作和文化工作領導者、中共中央顧問委員會常委黃鎮同志永垂不朽”,背面刻著著名文藝理論家林默涵所題:“革命先驅,征途未擱丹青筆;藝壇巨匠,遺蹟仍留翰墨香”。

1990年9月21日,徐向前元帥在京逝世。遵照他生前遺囑,11月9日,他的部分骨灰由直升飛機撒放在將軍嶺第二個129台階處,徐帥全身站像立於平台中央,手持望遠鏡,遙望太行群峰,好似尚在指揮千軍萬馬,賓士疆場,與敵對壘。

1993年2月12日,無產階級革命家、軍事家,原一二九師參謀長李達將軍在京逝世,根據他生前遺願,9月8日,他的全部骨灰由其子女護送,安放在將軍嶺上黃鎮將軍墓地右側,墓地平台上立有李達將軍半身石雕塑像,像座的四周刻著他的生平介紹。雕像前左側石碑上刻著“中國共產黨的優秀黨員、久經考驗的共產主義戰士、無產階級革命家、軍事家李達永垂不朽!”雕像前右側石碑上刻有江澤民題詞:“多智善謀,功勳卓著”。

1996年4月6日,原太岳軍區政治部主任、晉冀魯豫軍區政治部副主任王新亭將軍的骨灰由其家人護送,安放於涉縣將軍嶺上;1997年3月29日,原太行軍區政治部副主任袁子欽將軍的骨灰安放於將軍嶺上;1997年6月13日,原太行劇團團長、著名表演藝術家、社會活動家趙子岳同志的骨灰安放在將軍嶺上;2001年5月14日,中國人民解放軍總參謀長、原129師七六九團參謀長、太行軍區第二、五軍區參謀長、第六分區副司令兼參謀長何正文將軍的骨灰由家人護送,安放在涉縣將軍嶺上;2001年10月1日,第三、四屆河北省省委書記邢崇智的骨灰,由家人護送安放在將軍嶺上;2002年4月3日,海軍原第二水面艦艇學校校長、海軍中校趙忠同志的骨灰,由家人護送安放在將軍嶺上。?

將軍嶺前遠山含黛、近水躍金,將軍嶺上瀑布垂崖、台階儼然,將帥雕像肅穆莊重,松柏荊棘蔽翳幽深,現已成為聞名全國的愛國主義教育基地,在紅色旅遊和社會主義文明建設中發揮著巨大的教育作用。遺址

將軍嶺下的驚人發現

1995年5月12日上午,山西高平城西北10多公里的永祿鄉永祿村60多歲的農民李珠孩像往常一樣,叫上他的兒子李有多,一起到位於將軍嶺下楊家山的承包地里勞作。手下的鐵鍬突然剷出一大堆壘壓交錯的森森白骨。坑越來越大,屍骨也越來越多。眼尖的李有金還在屍骨堆里發現了一串長滿銅綠的刀幣,一數共有17枚。更奇妙的是,他們還看到,在一根粗大的胯骨上還嵌進一個在脊形“鐵頭銅尾鏃”箭頭,顯然是當年惡戰中射入的。

山西省考古研究所接到報告後,組成專人迅速趕到高平現場考察,一致認為,將軍嶺屍骨坑是迄今為止保存最原始、最完好以及規模最大,也是最具文物價值的長平之戰屍骨坑遺址。

空前的慘案傳說千年卻無實證

山西高平,戰國時稱長平,為韓國上黨郡所轄。

相傳公元前260年,秦國憑藉強大的軍事實力向東擴張,首當其衝的就是與之毗鄰的韓國。秦繼占領韓國野王(今河南沁陽)後,又將鋒芒直指橫亘在秦、趙之間的韓國上黨。在當時的戰國七雄中,唯有趙國在國力與軍事實力上能夠與秦抗衡。因此,在強秦看來,欲征服六國,必先擊敗趙國,而欲擊趙,必先占趙國的側翼,即當時地屬於韓國的上黨。於是,秦昭王派出20萬大軍橫掃“河內”(今河南西部黃河以北一帶),進襲上黨。趙國派軍隊迎敵。

後來,趙國中了秦昭王的反間計。在長平西部狹長的平川里,40萬趙軍全部成了“瓮中之鱉”;被圍困46天后,主帥趙括在突圍時陣亡,群龍無首,40萬趙軍全部向秦軍投降。

據史書記載,秦軍主將白起殘暴兇狠,嗜殺成性。數十萬趙國戰俘被白起設詐坑殺於今山西高平西北韓王山至丹河一帶。

長平之戰40年後,秦始皇以武力統一中國。儘管趙國等國史籍對長平之戰曾有詳細記載,但“焚書坑儒”之後,六國史籍大多被付之一炬,有關長平之戰的史料也悄然失傳。《史記》、《資治通鑑》等史書此戰雖有記載,也是匆匆帶過,語焉不詳。歷代對長平之戰遺址所考均無結果,更沒有發現一個有規模的屍骨坑。由此“白起坑趙”便成了只有傳說無實證的一樁歷史懸案了。

1995年10月20日,長平之戰遺址考古發掘活動正式開始。考古人員非常細心地將表土一層層地剝離,經過幾天幾夜的工作,終於將這個寬5米、長11米的屍骨坑全部挖開,他們將這個坑編為將軍嶺一號屍骨坑。考古人員又運有目前國際上最先進的射線測定法,探測到一號坑的西側,還有一個寬3至4米、長55米的大屍骨坑,他們將其編為二號坑。

發掘工作主要在一號坑進行。經過一個多月的緊張工作,一號坑上層大部分屍骨都清理完畢。僅在這層就挖掘出頭蓋骨60多個,因天寒地凍無法再挖,此坑所埋趙軍官兵屍體至少超過百具。此坑和附近的二號坑均為深坑,不像秦軍專為掩埋戰俘屍體所挖,更像是天然的深溝大壑。當年,秦軍將戰俘屍體拋入溝內,再填上一層薄土加以掩蓋。只是兩千多年的滄桑歲月,斗轉星移,才使這些屍骨深埋地下。

重要的考古成就

長平之戰一號屍骨坑的發掘,是中國近年考古工作的重要成就,它有力地印證了長平之戰秦軍野蠻屠殺趙國戰俘這一歷史事實。同時,長平之戰的許多疑難問題也得以澄清和解決。

秦之後相當多的史籍在記載長平之戰時,都沿用“白起坑趙”的說法。坑,在古代漢語裡具有“活埋”的表意。因此,後來不少史學文章便稱白起“活埋了趙國40萬戰俘”,但誰也說不清這40萬人究竟是怎么活埋的。長平之戰一號屍骨坑的發掘,對此作了有力的澄清:許多屍骨上有遭砍、射的痕跡,還有的僅有軀幹而無頭顱,包括射進人的胯骨中的短箭頭,均說明這些趙國士兵都是被殺死後掩埋的。活埋之說不能成立。

還在坑中發掘出了古代武夫征戰時束腰的衣帶鉤。經鑑定,這些金屬佩飾中只有少量是青銅質的,多數是鐵質。特別是“鐵頭銅尾鏃”箭頭的發現,表明鐵器在當時已經開始用於軍事。