醫院簡介

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院中國醫學科學院北京協和醫學院血液學研究所血液病醫院創建於1957年,創辦人為著名血液學家、教育家鄧家棟教授,其前身是中國人民解放軍第十三軍醫學校(後改變為中國人民解放軍259醫院),1958年劃歸衛生部管理,更名為中國醫學科學院輸血及血液學研究所並設附屬醫院,1970年遷往四川簡陽縣組成中國醫學科學院分院,1979年回遷天津,1987更名為中國醫學科學院中國協和醫科大學血液學研究所血液病醫院。所院成立50年來,本著“嚴謹、博精、創新、奉獻”的協和精神,成為我國最大的集醫療、科研、教學、產業於一體的國家級科研型血液病專業醫療機構,在血液學及相關領域的研究、血液病防治、新藥研製、人才培養等方面取得了許多突出的成就,在國內外享有較高的聲譽。

所院是實驗血液學國家重點實驗室、國家幹細胞工程技術研究中心的依託單位,內科學(血液病)、藥物藥理學、細胞分子生物學的全國重點學科點,是國家藥物臨床試驗機構,是世界血友病聯盟國家成員單位(中國)的執行部門,是衛生部國家核事故醫學應急中心臨床一部,承辦《中華血液學雜誌》的編輯、出版和發行工作。

醫院規模

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院血液病醫院是三級甲等專科醫院,有病床520張,設有貧血診療中心、白血病診療中心、幹細胞移植中心、淋巴瘤診療中心、兒科血液病診療中心、MDS診療中心、血栓止血診療中心、血液病急救中心、綜合醫療中心、血液病專家會診中心和臨床檢測中心,向國內外患者提供高水平服務和臨床科研工作。對常見血液病,特別是惡性血液病的診斷治療處於國內領先水平。成人急性髓系白血病完全緩解率在80%以上,五年無病生存率達50%以上;急性再生障礙性貧血的5年生存率達70%以上,重型再生障礙性貧血ATG聯合免疫治療的有效率80%。自1987年率先在國內完成第一例自體骨髓造血幹細胞移植以來,移植病人560餘例,長期存活(>5年)率在50%以上。兒童血液病主要病種療效達國際先進水平,兒童急性淋巴細胞白血病5年的無病生存率為75%~80%,兒童急性髓系白血病5年的無病生存率為40%~60%,其中急性早幼粒細胞白血病5年的無病生存率為85%。實驗檢測中心有臨床檢驗、生化、免疫、細菌、出凝血、溶血、細胞形態、組織化學、染色體、細胞培養、流式細胞術分析、分子生物學、核醫學、病理13個專業實驗室,開展400餘項檢驗項目,涵蓋了輔助血液病診斷的檢測。專家會診中心有數名國內外知名的血液病專家應診,對特殊血液病、疑難重症血液病提出診斷、治療方案及預後諮詢。醫院年門診量4萬餘人次。

所院占地面積4萬平方米,建築面積4.7萬平方米,網路設施先進。擁有一支陣容整齊、結構合理、學術精湛、銳意創新的科研醫療隊伍,職工795人,其中專業技術人員676人,正高級職稱23人、副高級職稱64人;博士生導師10名、碩士生導師22名,有突出貢獻專家4人,長江學者特聘教授2人,國家傑出青年基金獲得者2人,入選國家百千萬人才工程2人,中國醫學科學院名醫1人,天津市衛生行業“十佳”醫務工作者2人。

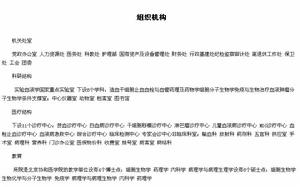

組織機構

組織機構

組織機構機關處室

黨政辦公室人力資源處醫務處科教處護理部國有資產及設備管理處財務處行政基建處紀檢監察審計處離退休工作處保衛處工會團委

科研結構

實驗血液學國家重點實驗室下設6個學科:造血幹細胞止血血栓與血管藥理及藥物學細胞分子生物學免疫與生物治療血液腫瘤分子生物學條件支撐室:中心儀器室動物室檔案室圖書館

醫療結構

下設11個診療中心:貧血診療中心白血病診療中心幹細胞移植診療中心淋巴瘤診療中心兒童血液病診療中心MDS診療中心血栓止血診療中心血液病急救中心綜合診療中心臨床檢測中心專家會診中心非臨床科室:輸血科放射科藥劑科五官科供應室手術室病理科營養科門診辦公室醫保物價科收費室掛號室病案室網路科

教育

所院是北京協和醫學院的教學單位設有4個博士點:細胞生物學藥理學內科學病理學與病理生理學設有6個碩士點:細胞生物學生物化學與分子生物學免疫學病理學與病理生物學內科學藥理學

產業

協和幹細胞基因工程有限公司

中國醫學科學院血液學研究所泰達生命科學技術研究中心

血液學雜誌

中國醫學科學院血液學研究所科技公司

中國醫學科學院血液學研究所招待所

研究方向

血液學研究所設有造血幹細胞、止血血栓與血管、藥理及藥物學、細胞分子生物學、免疫與生物治療和血液腫瘤分子生物學6個學科,主要研究方向為造血組織幹細胞生物學及可塑性研究、造血調控及血液血管生成調控分子的基礎與套用基礎、正常與病理造血細胞和免疫細胞的生長發育,特別是惡性血液病的發病機制等。建立了幹細胞庫技術平台,幹細胞臨床移植技術平台,抗體製備技術平台,基因工程藥物GMP中試平台,高通量藥物篩選技術平台,SPF級實驗動物技術平台等共用技術平台。

國家設立基金項目以來,所院承擔科研項目399項,其中包括國家攻關、863、973、攀登計畫、傑出青年基金、自然科學基金144項,省部級課題176項。獲得省部級以上成果獎130項,發明專利24項,出版專著80部,共發表論文4332篇,其中SCI收錄論文從1997年開始統計共206篇。

教學力量

所院設有博士點4個,已畢業博士研究生131名,在讀博士研究生79名;碩士點8個,畢業碩士生164名,在讀碩士生196名;博士後流動站已培養國內外數名博士後研究人員。所院接待來自全國各地的進修生1600餘人,為我國培養了大量血液病研究、治療的骨幹力量。

所院積極開展國際交流與合作,與美國國立衛生研究院心肺血液研究所、法國血管與血液學研究所、加拿大Calgary大學Foothills醫院血友病中心、香港科技大學等有良好的科研及人員交流合作關係。

所院的科技成果轉化工作也取得顯著進步。以幹細胞相關技術和單克隆抗體製備技術組成的幹細胞產品產業化項目,被列為天津市重大產業化項目、國家高新技術產品產業化示範項目。2001年以技術成果出資,與企業合作,組建了“協和幹細胞基因工程有限公司”,建立了符合國際規範標準的“天津市臍帶血造血幹細胞庫”,通過了衛生部的執業驗收,得到了亞洲臍血庫組織的認可。

著名專家

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院專家

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院專家薛艷萍

薛艷萍,女,主任醫師,中山醫科大學醫學系畢業。現任中國醫學科學院血液病醫院急救中心主任、中國醫學科學院血液病醫院病案科主任、天津市醫學會血液學分會委員、天津市中西醫結合學會血液學分會副主任委員、天津市病案質量控制委員會委員。從事血液病臨床醫療工作近30年,積累了豐富的臨床經驗,熟練掌握各種血液病的診斷和治療。對血液病的少見、疑難病的診斷和血細胞形態學診斷有一定的水平。承擔來自全國的骨髓血細胞形態學診斷的會診審片工作。

對血液病合併症的治療和危重病人的搶救有豐富的經驗。指導血液病急診科對危重患者進行綜合救治。能夠成功的搶救急性溶血、急性出血、各種感染、臟器功能不全等血液病的危重患者。特別是在急性白血病的診斷治療領域工作了20餘年,對白血病系統的診斷、分型和治療有豐富的臨床經驗。在國內率先開展成人急性髓細胞白血病個體化治療和多藥耐藥白血病逆轉治療的研究。採用三藥聯合方案治療成人急性髓細胞白血病,完全緩解率高達80%以上,部分患者得到長期緩解,以至治癒。此療效處於國內領先,達到國際先進水平。此外,對老年性白血病的診斷、姑息治療和支持治療有豐富的臨床經驗和自己的體會。對其他血液病的門診治療有豐富的經驗。獲科技成果獎4項;發表論文60餘篇;參與編著血液學專業書籍6部。

竺曉凡

竺曉凡,女,1964年出生、醫學博士,主任醫師、博士生導師。1986年畢業於白求恩醫科大學醫療系,同年就職於中國醫學科學院中國協和醫科大學血液學研究所血液病醫院,從事血液病臨床及研究工作至今。1992年9月公派至日本北海道大學醫學部研修,並於1994年獲得北海道大學醫學博士學位。從事血液病臨床工作23餘年,專長小兒血液病的診斷和治療。不斷探索和最佳化兒童血液病主要病種的治療方案,使主要兒童血液病的療效顯著提高。目前兒童急性淋巴細胞白血病(ALL)的5年無病生存率達75%~80%,達到國際先進水平。兒童髓系白血病(AML)的5年無病生存率達56.9±6.3%,其中AML-M3(APL)的5年無病生存率85%以上,其療效達到或超過國際上小兒白血病治療協作組的報導。

主持開展小兒重型再生障礙性貧血的強化免疫抑制治療,療效達70%~80%,與國際報導的療效相似。近5年來開展了臍帶血移植治療兒童高危急性白血病的臨床研究。確診多例疑難雜症:如在ActaHaematologica雜誌報導首例T細胞免疫表型的短暫全血細胞減少的ALL的臨床特徵及預後;國內首次報告兒童肝脾γδT淋巴瘤、兒童SLE相關的純紅細胞再生障礙性貧血等。承擔科研項目3項。在國內外專業期刊發表論文30餘篇。主編《小兒血液學》、《血液科醫師效率手冊》2部專著。參編6部血液學專著。現為《中國小兒、血液與腫瘤》雜誌編輯,副主編。《國際輸血及血液學雜誌》《國際兒科學雜誌》、《白血病、淋巴瘤》雜誌、《中國實用兒科雜誌》編委。中華醫學會兒科分會血液學組委員,中華醫學會會員,中國抗癌協會會員。

張鳳奎

張鳳奎,男,43歲,醫學博士,主任醫師,碩士生導師。1985年畢業於河北醫學院,長期從事內科臨床工作,現主要從事血液病紅細胞疾病的臨床及基礎研究,承擔或參與國家和省部級科研課題3項,獲得省級科技進步三等獎1項。發表專業論文40餘篇,帶教研究生5人。中華血液學雜誌、白血病淋巴瘤及國際輸血及血液學雜誌編委。兼任血液病醫院國家藥物臨床試驗機構主任。

李海燕

李海燕,女,主任醫師。1982年畢業於成都中醫藥大學,從事血液病的中醫和中西醫結合工作多年,積累了豐富的臨床經驗,具備較高的專業知識水平。熟悉掌握各種常見血液病的診斷及治療原則,在此基礎上針對各個病種、不同病情選擇適宜的中醫藥治法。承擔本院血液科中醫專家門診工作,負責全院血液各科住院患者的中醫診療工作。擅長中西醫結合治療再生障礙性貧血,包括嚴重型再生障礙性貧血強烈免疫抑制治療後加用中藥促進造血恢復。對一些先天性溶血性疾病採用純中藥治療獲得較好療效,為此類尚無治療良策的疾病增加了新的治療途徑;中藥對部分陣發性睡眠性血紅蛋白尿亦起到一定的控制治療作用。在白血病為主的血液系統惡性腫瘤治療方面中醫藥主要配合輔助化療,防治合併症、繼發症,起到減毒扶正作用,並改善患者生存質量。對接受造血幹細胞移植治療的惡性血液病患者從中醫角度觀察、辨治的研究工作國內領先。中西醫結合療法對骨髓增殖性疾病(以原發性骨髓纖維化、真性紅細胞增多症為主)也顯示較好效應,有利於平穩病情,延長生存期。

在國家級專業期刊發表文章十餘篇,參加編著專業書籍一部。現任中華中醫藥學會血液專業委員會委員,天津市中西醫結合學會血液學分會委員。

實驗室

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院實驗血液學國家重點實驗室(SKLEH)是1988年由國家計委投資組建,1991年通過國家驗收後正式運轉。實驗室依託單位是中國醫學科學院北京協和醫學院血液病醫院(血液學研究所)。SKLEH從事實驗血液學及相關領域的基礎與轉化研究,並向國內外開放。SKLEH的目標是提供科學的依據和新的發展戰略,以提高診斷和治療血液系統惡性腫瘤的效率,特別是針對白血病的治療,並成為全國開放式的學術研究,技術開發和實驗血液學領域的人才培養基地。多年來,在國內實驗血液學同仁們的積極支持下組建起來並得以不斷發展壯大。

SKLEH的現任主任程濤教授是傑青和長江學者,著名的幹細胞生物學家。學術委員會主任是韓忠朝教授,法國醫學科學院外籍院士,長江學者,幹細胞生物學家。SKLEH的主要成員由中青年科學家組成。本實驗室共有35名成員,包括17名教授,7名副教授和多名客座專家。成員中多名教授都曾獲得榮譽獎項,其中有2人獲得長江學者計畫獎,有3人獲得國家傑出青年基金獎,有4人被衛生部授予中青年傑出貢獻專家稱號,有2人獲得教育部授予的新世紀人才突出貢獻獎。

SKLEH是國內唯一在實驗血液學領域從事基礎和轉化研究的國家實驗室。研究的主要領域涉及:(1)幹細胞生物學及其基礎研究方面的套用,包括造血乾/祖細胞和其他類型幹細胞的比較生物學,臨床套用基礎理論研究,以及體外擴增和體內造血幹細胞的重建;(2)造血系統的病理生理學,包括白血病、骨髓瘤、淋巴瘤、再生障礙性貧血和血小板疾病的分子生物學機理,特別是白血病幹細胞、正常幹細胞和已分化的惡性血液病細胞間的生物差異和多藥耐藥機制;(3)病理情況下的造血微環境的細胞和分子機制,包括骨髓和淋巴器官的微環境,主要集中在血液疾病微環境對正常和非正常的造血幹細胞的調控及其分子機制,特別是白血病微環境影響正常幹細胞的分子機制研究。

自2001年以來,本重點實驗室開展了100多個研究項目,出版和發表了15部專著和500多篇科學論文,其中150篇文章收錄於SCI。SKLEH贏得了3個國家級和22個部級科技獎,15個國內專利。在以下研究項目/領域取得重大進展:(1)造血幹細胞(HSC)技術及其在基礎研究中的套用。我們已建立了第一個臍帶間質幹細胞(MSC)庫,相關技術已獲得國家知識產權局授予的發明專利;(2)造血幹細胞多系分化及其調節因子的研究:從血液中分離的CD34陽性和CD133陽性幹細胞被發現分化成神經細胞,開創了CD34陽性和CD133陽性幹細胞在脊髓損傷和神經退行性疾病方面的移植治療;(3)惡性血液病的多藥耐藥機制以及多藥耐藥逆轉研究:我們建立了第一個多藥耐藥細胞株K562/A02和格列衛耐藥細胞系K562/G01和K562/G02,第一個抗Pgp/抗CD3雙微雙功能抗體;(4)白血病環境對正常造血乾/祖細胞的影響。我們已開始用Notch-1過表達誘導的白血病小鼠模型研究正常造血乾/祖細胞的動力學和功能。在白血病的發展過程中,造血被逐漸抑制,白血病微環境對正常造血乾/祖細胞的影響卻不同。闡明了在白血病微環境下造血受損和正常造血幹細胞可逆性受抑的潛在分子機制,這也為預防和治療癌症開闢了一個新的研究領域。

SKLEH的建立為實驗血液學的尖端研究、研究生和科研人員的教育和培訓、學術交流提供了一個重要的基地。SKLEH大力提倡學術合作,給來自中國和世界其它地方的學者提供一些贈款和建立基金的機會。SKLEH和美國國立衛生研究院、美國匹茲堡大學、法國血液血管研究所、山麓醫院的血友病中心/卡爾加里大學、香港科技大學等等都有學術合作。在過去的幾年裡,SKLEH舉辦了5次國際會議,SKLEH的教授被多次邀請在重大的國際會議上做學術報告。頻繁的高水平學術交流活動提高了SKLEH的科研質量和國際影響。

診療中心

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院病理科

血液病醫院病理科的前身是中國醫學科學院四川簡陽分院附屬醫院病理科,由分院實驗(基礎)醫學研究所一室臨床病理組丁廉教授負責,1978年分院實驗(基礎)醫學研究所回遷北京恢復中國醫學科學院基礎醫學研究所,分院附屬醫院病理科由陳輝樹負責。1982年分院附屬醫院隨分院血液學研究所回遷天津,病理科與血液學研究所病理研究室合併(分為實驗病理組和臨床病理組),由原血液學研究所病理室甘芾主任醫師任室主任。1995年臨床病理組劃歸血液病醫院成立病理科由陳輝樹負責至今。

病理科現有工作人員8名,包括正高職稱1人,副高2人,中級3人,初級2人。博士1名,碩士2名,在讀碩士3名。病理科主要開展血液病臨床病理診斷與研究工作,主要檢查內容包括骨髓活體組織檢查,淋巴結、脾臟、皮膚及其他器官或組織的血液病標本組織的檢查。除本院標本之外,幾十年來熱情為全國各地血液病患者服務,接收大量來自全國20多個省市70餘家醫院的骨髓活檢、淋巴結活檢及脾臟等血液病疑難病例會診標本,並呈逐年增多趨勢,目前,全年骨髓活檢標本量居全國各醫院之首。

病理科以開展骨髓活檢塑膠包埋半薄切片病理診斷技術和免疫組化淋巴瘤白血病免疫分形為特色,為了解決淋巴瘤疑難病理診斷還開展了目前較先進分子生物學PCR(多聚酶鏈反應)技術等進行基因診斷,使很多漏診誤診的病例得以明確診斷,使很多患者免於到處會診的勞累奔波之苦。由於骨髓活檢塑膠包埋切片病理診斷新技術經濟、實用,不但能顯著提高血液病的診斷水平,還能解決看病貴的問題(如惰性淋巴瘤骨髓轉移昂貴的CT-PET並不能明確診斷,而骨髓活檢可明確診斷)。目前,此技術已獲天津市科學技術進步獎。

兒童血液病診療中心

兒童血液病診療中心以各種兒童血液病的發病機制、診斷、治療等為主要研究內容,根據不同兒童血液病病種制定出系統性診療方案,並遵循循證醫學的原則進行定期的修訂與完善。

兒童血液病診療中心下設兩個病區,共有治療床位80餘張,其中千級層流隔離病床6張,收治各種兒童血液病,包括各種兒童急性白血病、兒童骨髓衰竭性疾病等。

兒童血液病診療中心開展如下研究:

1.兒童急性白血病的髓外浸潤特點研究研究發現兒童急性淋巴細胞白血病(ALL)初診者髓外浸潤中以縱隔浸潤最多見,並多見於T-ALL患兒。兒童急性髓系白血病初診時的髓外浸潤常見部位為CNS、皮膚、眼部、胸膜等,多發生於伴有t(8;21)染色體異常的M2、M4和M5型患兒。初診時CNS浸潤AML比ALL常見,中位年齡12歲,男性高白細胞者多發,發生CNS浸潤最常見的是伴有t(8;21)異常的M2患兒。治療中髓外復發主要在ALL患兒的CNSL,發病率14.5%。這一結果提示兒童少年急性白血病髓外浸潤多見於T-ALL及伴有t(8;21)染色體異常的M2患兒,與預後不良有關。為這些類型白血病患兒早期強化治療、減少髓外復發、提高無病生存率提供了理論依據。

2.兒童急性淋巴細胞白血病的細胞遺傳學研究套用常規核型分析(CCA)、雙色間期螢光原位雜交(I2FISH)和RT2PCR技術,對ALL患兒骨髓或外周血有核細胞進行t(12;21)和TEL2AML1融合基因檢測結果發現t(12;21)染色體異常是我國兒童ALL最常見的染色體易位。為非T細胞系免疫表型,以普通型ALL為主,多伴TEL等位基因丟失,臨床表現和近期療效與其他非T細胞系兒童ALL無顯著差異。具有與國外報導不同的患兒特徵:發病年齡偏大,m血小板計數和IgH重排率低,核型多為正常。通過對兒童Ph染色體陽性ALL(Ph+cALL)和成人Ph染色體陽性ALL(Ph+aALL)的對比分析首次得出Ph染色體陽性的兒童和成人ALL具有相似的生物學特徵,CD34表達在成人組與整體患者組預後影響的差異可間接反映出Ph+aALL和cALL預後相關因素差異的結論。

3.兒童急性白血病的臨床療效

在細胞形態學、免疫學、細胞遺傳學和分子生物學(MICM)工作基礎上,開展了兒童ALL的危險分組治療,總的完全緩解率達95%以上,標危組3年EFS和OS分別為91.5%和84.5%;高危組3年EFS和OS分別為55.6%和73.9%,與國際上報導的結果相當。對兒童急性髓系白血病根據細胞遺傳學異常進行分組治療。對伴有t(15;17)易位的(低危組)AML採用降低毒性的強化(單用蒽環類藥物)治療,總治療期12個月,5年累計復發率16%,治療失敗的主要原因為伴白細胞增高和凝血異常導致的早期死亡;5年累計EFS、DFS和OS分別為72.3%、85.0%和85.8%,總的治療費用明顯降低,生存質量顯著;對伴有t(8;21)易位的(中危組)AML採用早期強化治療,4年EFS、DFS和OS分別為(25.9±9.6)%、(28.4±10.4)%和(37.9±10.3)%。上述資料是有關兒童髓系白血病的研究的較大病例數的研究,這些工作的結果達到了國際報導的最好水平。

此外,中心還開展了重型再生障礙性貧血的ATG聯合免疫治療,有效率達80%。多年來診治多例疑難兒童血液病,如CDA(兒童紅細胞增生異常性貧血)、兒童肝脾γδT細胞淋巴瘤等。兒童血液病中心擁有一支具備兒科和血液科專業知識的國內一流的高素質醫療團隊。主任醫師1人,副主任醫師2人,主治醫師4人,住院醫師10人,碩士學位6人。博士導師1人。護理隊伍28人。在讀博士研究生2人,在讀碩士研究生3人。 目前承擔著“兒童急性淋巴細胞白血病預後的比較蛋白質組分析”“兒童血液病診斷、規範性治療及預後評估研究”等科研課題。

大事記

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院

中國醫學科學院血液學研究所血液病醫院2008年2月26日所院機關從住院樓11樓搬至原食堂辦公。

2008年3月4日所院機關搬遷結束。

2008年3月張鳳奎獲天津市“五.一”勞動獎章,臨床檢測中心獲天津市“五.一動先進集體。

2008年3月21日瑞士醫學專家(諾貝爾獎評審委員會秘書)等一行四人來所院參觀訪問。程濤、王建祥、邱錄貴、韓明哲、竺曉凡、韓忠朝等領導及專家參加接待。2008年6月1日醫科院黨委書記李立明等一行九人到津開始考察。6月2日在所院召開職能部門負責人、青年業務骨幹等座談會,聽取了血研所領導匯報,與部分人員個別談話等。

2008年3月所院開展“解放思想,幹事創業,科學發展”大討論,歷時三個月,七月份結束。

2008年5月所院啟動住房貨幣補貼工作。

2008年5月14日所院開展多種形式的為紋川地震災區捐助活動,繳納特殊黨費54390元,職工捐款137642元,總計192032元,退休職工孫元木組織了天津市京劇票界義演活動。

2008年6月23日天津市衛生局來所院進行迎奧運,安全生產百日督察。

2008年7月12日衛生部與醫科院領導來所院進行奧運期間安全生產檢查。

2008年6月24日天津市衛生局來我院檢查醫德考評工作和醫患問題工作解決落實情況。

2008年8月1日所院援疆幹部楊棟林回津。

發展思想

面對新機遇和挑戰,我們將加強所院的內涵建設,創造一個和諧穩定的所院環境,加強科學創新體系建設,培養造就一個高水平的創新團隊,使所院科研、醫療和教學水平進一步提高,將所院建設成為國內一流、國際知名的研究型血液病專科醫院。所院全體職工時刻以“嚴謹、博精、創新、奉獻”的協和精神,全心全意為病人提供更加優質高效服務,為血液學事業的發展而努力。