臨床表現

1.便血:慢性少量顯性出血可見鮮紅色、果醬樣或咖啡色樣便;少數速度慢,在腸腔停滯時間過久會呈現黑色。急性大量出血呈大量鮮紅色血便。

3.原發病的臨床症狀及體徵:原發病的種類繁多,較為常見的是各種特異性腸道感染炎症性腸病、下消化道憩室、息肉、腫瘤、痔肛裂等,出血性疾病、結核病、系統紅斑狼瘡等各有特殊的臨床表現和體徵。

疾病診斷

下消化道出血

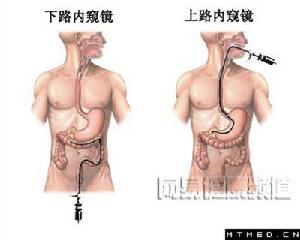

下消化道出血(一)胃管吸引如抽出的胃液內無血液而又有膽汁,則可肯定出血來自下消化道。

(二)硬管乙狀結腸鏡檢查可直接窺視直腸和乙狀結腸病變,統計55%結腸癌和4.7~9.7%腺瘤性息肉可由硬管乙狀結腸鏡檢查發現。

(三)纖維結腸鏡檢查內窺鏡檢查目前已廣泛套用於腸道出血的診斷,具有直視的優點,並能在檢查過程中作活檢及小息肉摘除等治療,也可發現輕微的炎性病變和淺表潰瘍。在急性出血期間仍可進行該項檢查,但在嚴重出血伴休克病例宜稍推遲待病情穩定後再進行。內窺鏡檢查發生假陽性的機會要比雙對比造影的少得多。上海醫科大學華山醫院放射科曾對115例便血病例進行內窺鏡、結腸雙對比造影與手術和病理檢查的比較,內窺鏡和雙對比造影總的診斷符合率分別為93.9%和86.1%,但對結腸腫瘤和息肉的診斷符合率分別為94.9%和93.2%,結腸雙對比檢查漏診的病例大多數為淺表的黏膜和黏膜下病變,說明內窺鏡檢對淺表的炎症病變的診斷要優於雙對比造影。但內窺鏡檢查不能完全取代鋇灌腸檢查,特別是結腸雙對比檢查,因為內窺鏡檢也有其受限的方面,如結腸鏡有時不能完全抵達回盲部,觀察時也存有盲區,在腫瘤、炎症引起腸道狹窄的情況下致使結腸鏡不能通過,本組115例中有9例因之造成腸鏡檢查不完全或失敗,占7.8%;國外文獻報導腸鏡不能抵達回盲部可達20%左右。因此,內窺鏡檢查和雙對比造影檢查可互為補充。

(四)鋇灌腸和結腸雙對比造影鋇灌腸不能顯示結腸內微小病灶,如在注入鋇劑後,自肛管通過氣囊注氣10000ml左右,在透視下觀察腸曲擴張滿意後即可拔除肛管,讓病人作數次360°翻轉,使結腸形成良好的雙對比顯影,採用分段攝片的方法,包括直腸側位、乙狀結腸仰臥、俯臥及斜位片,一般攝片10~15張,除能顯示病變輪廓外,還能觀察結腸的功能改變,後者是內窺鏡檢無法觀察到的。

(五)選擇性血管造影近年來已廣泛套用於消化道出血的檢查。1963年在犬實驗中證實:腸道出血速度達0.5ml/min時通過選擇性腸系膜動脈或腹腔動脈造影可以顯示造影劑外溢現象,1989年上海醫科大學華山醫院放射科在22條家犬實驗中,表明來自動脈的出血待其速率達1m時才能見到造影劑的外溢現象;在27例下消化道出血病人,24例選擇性血管造影見有異常發現,其中15例顯示出血部位造影劑外溢,9例顯示異常血管改變,餘3例為假陰性,診斷符合率達88.9%。但選擇性血管造影須通過股動脈插管的操作,屬於損傷性檢查,是其缺點。

對於急性下消化道出血的診斷,應先作纖維結腸鏡檢查,鋇灌腸和結腸雙對比檢查僅適用於出血已停止的病例。但在急性大量出血的情況下,特別是在腸腔內大量積血時,內窺鏡檢查常受到一定限制,且腸鏡也難到達小腸,

無法檢出小腸的出血病變。放射性核素顯像雖對顯示腸道出血的敏感性很高,但其特異性太差,其顯示的出血部位常不確定,故實用價值不大。凡鋇灌腸、雙對比造影以及內窺鏡檢查未能找出下消化道出血的病因時,尤其是急性大量腸道出血以及腸道血管畸形、血管發育不良等病例,選擇性動脈造影有其指征,且在某些病例還可進行介入放射學治療。

輔助檢查

下消化道出血

下消化道出血2.常規先作乙狀結腸鏡和鋇灌腸造影,無論有無陽性發現均應作腸鏡。

3.考慮小腸病因作小腸鋇餐、小腸鏡、選擇性血管造影和同位素掃描。

4.肛周、直腸指檢。

5.血液凝血機制檢查,除外血液病。

6.病因檢查,分別參照腸結核、克隆病、潰瘍性結腸炎、結腸癌、傷寒、缺血性結腸炎、急性壞死性小腸炎、腸息肉、肛裂等篇節。

疾病治療

下消化道出血

下消化道出血(一)手術治療經過檢查已基本弄清出血的部位和病因,進行針對性處理。手術的目的首先是控制出血,在病人全身情況和局部條件許可的前提下,可對病變部位作較徹底的外科手術。盲目剖腹探查下消化道出血的失敗率可達60~70%,且在術中切開腸管,逐段尋找出血來源,腹腔污染嚴重,有時仍遭失敗,應嚴格掌握剖腹探查指征。

(二)介入放射學治療多配合選擇性血管造影時進行。

1.加壓素動脈內滴注選擇性血管造影顯示造影劑外溢時,即在該處經動脈導管滴入加壓素,首次劑量為0.2μ/min,在灌注20分鐘後複查血管造影,以明確出血是否停止。如出血已停止,繼續用前述劑量維持12~24小時,然後逐漸減量直至停用,屆時在導管內滴注右鏇糖酐或複方氯化鈉溶液以資觀察,確無再出血現象即可拔除血管造影導管。如出血不止,增加加壓素劑量至0.4μ/min,仍無效者應放棄加壓素治療,一般統計其有效率可達53~91%,與出血的血管口徑大小有一定的關係,加壓素直接作用於血管壁的平滑肌,特別是末梢小動脈,故對口徑較大的血管出血效果較差。加壓素治療有一些副作用,如用藥後心動過緩、誘發心律失常等,近也有報導並發乙狀結腸梗塞,或因加壓素返流入主動脈而引起一側下肢嚴重缺血的情況,加壓素的濃度不宜太高。

2.動脈栓塞療法可採用各種不同的短暫或永久性的栓塞材料,如對於潰瘍、糜爛、憩室或外傷性撕裂等可採用短暫性的栓塞劑止血,經一定時間後一時性栓塞的血管再通,以減少對栓塞部位不必要的損害;而對動靜脈畸形、血管瘤、毛細血管瘤或靜脈曲張等可採用永久性栓塞劑。短暫性栓塞劑有自體凝血塊和明膠海綿,前者在數小時至1天內被溶解吸收,後者可維持7~21天左右。永久性栓塞劑有PVA粒子和金屬線圈,PVA粒子直徑大於420μm者用於腸道出血未見腸缺血壞死發生,但直徑小於250μm的PVA粒子用於栓塞則有相當的危險性。至於多聚物、矽膠及無水酒精可阻塞末梢血管而引起腸管缺血壞死,一般不用於腸道出血病例。雖然栓塞治療仍有發生梗塞的可能,但不少作者認為這一治療可幫助不能耐受手術的病人渡過危險期,待病況好轉後再進行擇期手術,動脈栓塞的使用仍應謹慎。

(三)止血劑的使用可靜脈注射維生素k1、對羥基節胺等,也可經靜脈滴注加壓素,劑量同動脈滴注。

(四)局部止血治療在纖維結腸鏡所及的範圍內,對出血病灶噴灑腎上腺素、高鐵止血劑,也可用高頻電凝、冷凍或雷射止血。在某些腫瘤病灶,冷凍或雷射光凝不但可予暫時止血,也能作為姑息性治療的手段。

專家提示

下消化道出血

下消化道出血