內容簡介

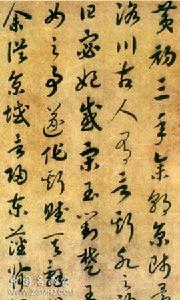

余自魏晉以來至六朝筆法,無不臨摹。或蕭散,或枯瘦,或遒勁而不回,或秀異而特立,眾體備於筆下,意簡猶存於取捨。至若《稧帖》,則測之益深,擬之益嚴。姿態橫生,莫造其原,詳觀點畫,以至成誦,不少去懷也。法書中,唐人硬黃自可喜,若其餘,紙札俱不精,乃託名取售。然右軍在時,已苦小兒輩亂真,況流傳歷代之久,贗本雜出,固不一幅,鑑定者不具眼目,所以去真益遠。惟識者久於其道,當能辯也。

余每得右軍或數行、或數字,手之不置。初若食口,喉間少甘則已,末則如食橄欖,真味久愈在也,故尤不忘於心手。頃自束髮,即喜攬筆作字,雖屢易典刑,而心所嗜者,固有在矣。凡五十年間,非大利害相妨,未始一日舍筆墨。故晚年得趣,橫斜平直,隨意所適。至作尺餘大字,肆筆皆成,每不介意。至或膚腴瘦硬,山林丘壑之氣,則酒後頗有佳處。古人豈難到也。

衛夫人名鑠,字茂漪,晉汝陰太守李矩妻。善鍾法,能正書,入妙。王逸少師之,杜甫謂“學書初學衛夫人,但恨無過王右軍”也。

端璞出下岩,色紫如豬肝,密理堅緻,瀦水發墨,呵之即澤,研試則如磨玉而無聲,此上品也。中下品則皆砂壤相雜,不惟肌理既粗,復燥而色赤。如後歷新坑,皆不可用,製作既俗,又滑不留墨。且石之有眼,余亦不取,大抵瑕翳於石有嫌,況病眼假眼,韻度尤不足觀,故所藏皆一段紫玉,略無點綴。

本朝士人自國初至今,殊乏以字畫名世,縱有,不過一二數,誠非有唐之比。然一祖八宗皆喜翰墨,特書大書,飛白分隸,加賜臣下多矣。餘四十年間,每作字,因欲鼓動士類,為一代操觚之盛。以六朝居江左皆南中士夫,而書名顯著非一。豈謂今非若比,視書漠然,略不為意?果時移事異,習尚亦與之汙隆,不可力回也。

《評書》謂羊欣書如婢作夫人,舉止羞澀不堪位置。而世言米芾喜效其體,蓋米法欹側,頗協不堪位置之意。聞薛紹彭嘗戲米曰:“公效羊欣,而評者以婢比欣,公豈俗所謂重台者耶?”

本朝承五季之後,無復字畫可稱。前人多能正書而後草書,蓋二法不可不兼有。正則端雅莊重,結密得體,若大臣冠創,儼立廊廟。草則騰姣起鳳,振迅筆力,穎脫豪舉,終不失真。所以齊高帝與王僧虔論書,謂:“我書何如卿?”僧虔曰:“臣正書第一,草書第三:陛下草書第二,而正書第三。是臣無第二,陛下無第一。”帝大笑。故知學書者必知正草二體,不當闕一。所以鍾、王輩皆以此榮名,不可不務也。

晉起太極殿,謝安欲使獻之題榜,以為萬世寶。當時名士已愛重若此。而唐人評獻之,謂“雖有父風,殊非新巧。字勢疏瘦,如枯木而無屈伸,若餓隸而無放縱”,鄙之乃無佳處。豈唐人能書者眾,而好惡遂不同如是耶?

米芾得能書之名,似無負于海內。芾於真楷、篆、隸不甚工,惟於行、草誠入能品。以芾收六朝翰墨,副在筆端,故沉著痛快,如乘駿馬,進退裕如,不煩鞭勒,無不當人意。然喜效其法者,不過得外貌,高視闊步,氣韻軒昂,殊不究其中本六朝妙處醞釀,風骨自然超逸也。昔人謂支遁道人愛馬不韻,支曰:“貧道特愛其神駿耳:”余於米字亦然。又芾之詩文,詩無蹈襲,出風煙之上;覺其詞翰同有凌雲之氣,覽者當自得。

世傳米芾有潔疾,初未詳其然,後得芾一帖云:“朝靴偶為他人所持,心甚惡之,因屢洗,遂損不可穿。”以此得潔之理。靴且屢洗,余可知矣。又芾方擇婿,會建康段拂字去塵,芾釋之曰:“既拂矣,又去塵,真吾婿也。”以女妻之。又一帖云:“承借剩員,其人不名,自稱曰張大伯。是何老物,輒欲為人父之兄?若為大叔,猶之可也。”此豈以文滑稽者耶?

士人作字,有真、行、草、隸、篆五體,往往篆、隸各成一家,真、行、草自成一家,以筆意本不同,每拘於點畫,無放意自得之跡,故別為戶牖。若通其變,則五者皆在筆端,了無閡塞,惟在得其道而已。非風神穎悟,力學不倦,至有筆冢、研山者。似未易語此。

世有《絳帖》、《潭帖》、《臨江帖》,此三書,《絳》本已少,惟《潭帖》為勝者,以錢希白所臨本也。希白於字畫得佳處,故於二王帖尤邃。若《臨江》則失真遠矣。又《淳化帖》、《大觀帖》,當時以晉、唐善本及江南所收帖,擇善者刻之。悉出上聖規摹,故風骨意象皆存,在識者鑒裁,而學者悟其趣爾。

《翰墨志》

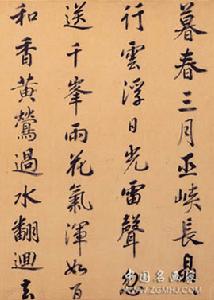

《翰墨志》士於書法必先學正書者,以八法皆備,不相附麗。至於字亦可正讀,不渝本體,蓋隸之餘風。若楷法既到,則肆筆行草間,自然於二法臻極,煥手妙體,了無闕軼。反是則流於塵俗,不入識者指目矣。吾於次敘得之,因筆其梗概。

草書之法,昔人用以趣急速而務簡易,刪難省煩,損復為單,誠非蒼、史之跡。但習書之餘,以精神之運,識思超妙,使點畫不失真為尚。故梁武謂赴急書,不失蒼公鳥跡之意,顧豈皂吏所能為也?又其敘草大略,雖趙壹非之,似未易重輕其體勢。兼昔人自製草書,筆悉用長毫,以利縱舍之便,其為得法,必至於此。

學書之弊,無如本朝,作字真記姓名爾。其點畫位置,殆無一毫名世。

先皇帝尤喜書,致立學養士,惟得杜唐稽一人,餘皆體仿了無神氣。因念東晉渡江後,猶有王、謝而下,朝士無不能書,以擅一時之譽,彬彬盛哉!至若紹興以來,雜書、遊絲書,惟錢塘吳說;篆法惟信州徐兢:亦皆碌碌,可嘆其弊也。

昔人論草書,謂張伯英以一筆書之,行斷則再連續。蟠屈拿攫,飛動自然,筋骨心手相應,所以率情運用,略無留礙。故譽者云:“應指宣事,如矢發機,霆不暇激,電不及飛。”皆造極而言創始之意也。後世或雲“忙不及草”者,豈草之本旨哉?正須翰動若馳,落紙雲煙,方佳耳。

士人於字法,若少加臨池之勤,則點畫便有位置,無面牆信手之愧。前人作字煥然可觀者,以師古而無俗韻,其不學臆斷,悉掃去之。因念字之為用大矣哉!於精筆佳紙,遣數十言,致意千里,孰不改現存嘆賞之心!以至竹帛金石傳於後世,豈只不泯,又為一代文物,亦猶今之視昔,可不務乎?偶試筆書以自識。

宋虞龢論文房之用,有吳興青石圓研,質滑而停墨,殊勝南方瓦石。今苕、口間不聞有此石硯,豈昔以為珍,今或不然?或無好事者發之?抑端璞、徽硯既用,則此石為世所略。

唐何延年謂右軍永和中,與太原孫承公四十有一人,修袚稧,擇毫制序,用蠶繭紙,鼠須筆,遒媚勁健,絕代更無。凡三百二十四字,有重者皆具別體,就中“之” 字有二十許,變轉悉異,遂無同者,如有神助。及醒後,他日更書數百千本,終不及此。余謂“神助”及“醒後更書百千本無如者”,恐此言過矣。右軍他書豈減《稧帖》,但此帖字數比他書最多,若千丈文錦,卷舒展玩,無不滿人意,軫在心目不可忘。非若其他尺牘,數行數十字,如寸錦片玉,玩之易盡也。

本朝自建隆以後,平定僭偽,其間法書名跡皆歸秘府。先帝時又加採訪,賞以官職金帛,至遣使詢訪,頗盡探討。命蔡京、梁師成、黃冕輩編類真贗,紙書縑素,備成卷帙。皆用皂鸞鵲木、錦褾褫、白玉珊瑚為軸,秘在內府。用大觀、政和、宣和印章,其間一印以秦璽書法為寶。後有內府印,標題品次,皆宸翰也,舍此褾軸,悉非珍藏。其次儲於外秘。余自渡江,無復鍾、王真跡。間有一二。以重賞得之,褾軸字法亦顯然可驗。

智永禪師,逸少七代孫,克嗣家法。居永欣寺閣三十年,臨逸少真草《千文》,擇八百本,散在浙東。後並《稧帖》傳弟子辯才。唐太宗三召,恩賜甚厚,求《稧帖》終不與。善保家傳,亦可重也。余得其《千文》藏。

楊凝式在五代最號能書,每不自檢束,號“楊風子”,人莫測也。其筆札豪放,傑出風塵之際,歷後唐、漢、周,卒能全身名,其知與字法亦俱高矣。在洛中往往有題記,平居好事者,並壁畫,置坐右,以為清玩。

余嘗謂,甚哉字法之微妙,功均造化,跡出竊具,未易以點畫工,便為至極。蒼、史始意演幽,發為聖跡,勢合卦象,德該神明,開闔形制,化成天下。至秦漢而下諸人,悉胸次萬象,布置模範。想見神遊八表,道冠一時。或帝子神孫,廊廟才器,稽古入妙,用智不分,經明行修,操尚高潔,故能發為文字,照映編簡;至若虎視狼顧,龍駭獸奔。或草聖草賢,或絕倫絕世,宜合天矩,觸塗造極。非夫通儒上士詎可語此,豈小智自私、不學無識者可言也。

評點

趙構(1107一1180)即宋高宗。在位三十六年,政治上無能,成偏安之局,然精於書法,善真、行、草書。其書法所得頗深。著《翰墨志》一卷。《宋史·藝文志》載高宗《評書》一卷,亦名《翰墨志》。高似孫《硯箋》引作《高宗翰墨志》,岳珂《法書贊》引作《思陵翰墨志》。《翰墨志》一卷大旨所宗,惟在“二王 "。不同於北宋文人那種主意派的書法藝術觀,趙構以其自身的學書實踐嚮往古典氣息的高雅風格的書法道路,主張並強調書法的基礎在於古典。這是具有很大意義的。其論學書,宜先學楷書,後學行、草書,並認為正草不可不兼有,指出了一條循序漸進的學書原則。楷書基本功紮實,掌握了各種筆畫的筆勢形態,運用了行、草,縱肆揮灑而不失楷法,自然形神兼備,動中有靜,不流塵俗。這不僅是經驗之談,也是一條審美創造法則。

古代著名書法理論著作

| 在中國古代文藝理論中,古代的書法理論是極其重要的組成部分,它也是我國藝術理論中的最寶貴的遺產。 |