簡介

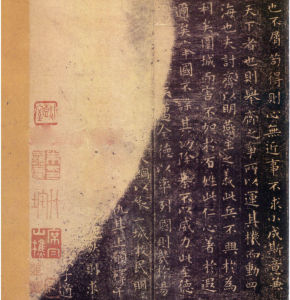

《筆勢論十二章》

《筆勢論十二章》前言

《筆勢論十二章》

《筆勢論十二章》《筆勢論》"前言"部分這樣寫道:告汝子敬:吾察汝書性過人,仍未閒規矩。父不親教,自古有之,今述《筆勢論》一篇,開汝之悟。凡斯字勢,猶有十二章,章有指歸,定其模楷、詳其外謬、撮其要實,錄此便宜。或變體處多,罕臻其本;轉筆處眾,莫識其源。懸針垂露之蹤,難為體制;揚波騰氣之勢,足可迷人。故辯其所由,堪愈膏育之疾。今書《樂毅論》一本及《筆勢論》一篇,貽爾藏之,勿播於外,緘之秘之,不可示之諸友。

窮研篆籀,功省而易成,纂集精專,形彰而勢顯。存意學者,兩月可見其功;無靈性者,百日亦知其本。此之筆論,可謂家寶家珍,學而秘之,世有名譽。筆削久矣,罕有奇者,始克有成。研精覃思,考諸規矩,存其要略,以為斯論。

本文篇首先言明這是給他兒子子敬學書所撰。研習書法,不但要有悟性,還要嫻熟其規矩,故寫了十二章。章有所指,定其模楷,詳其舛謬,撮其要實。

學習掌握篆籀書並不難,"功省而易成"這話是有道理的。雖然在今天看來,篆籀書筆畫繁複,記憶困難。但就用筆而言,它比隸、楷、草、行來得簡單。

古代入學書專注,時問充裕,所以寫好篆箱並不是太困難的事。但無論寫什麼書體,都要熟練地掌握其他一些書體,爾後專攻一種,這樣必然會"形彰而勢顯"了。

各章簡析

創臨章第一

夫紙者陣也,筆者刀稍也,墨者兵甲也,水研者城池也,本領者將軍也,心意者副將也,結構者謀略也,所颺筆者吉凶也,出入者號令也,屈折者殺戮也,點畫者磊落也,戈旆者斬斫也,放縱者快利也,著筆者調和也,頓角者晝捺也。始書之時,不可盡其形勢,一遍正手腳,二遍少得形勢,三遍微微似本,四遍加其遒潤,五遍兼加抽拔。如其生澀,不可便休。兩行三行,創臨惟須滑健,不得計其遍數也。

本文將創臨列為第一是有見地的,書法藝術和其他藝術一樣,必須繼承傳統,學習前人的成就。當然,前人的經驗可以訴諸文字,但有些問題難以用文字表達。而在他們的作品上可以清楚地看到,光欣賞分析還不能奏效,必須臨摹以掌握其要領、技巧,要不厭其煩地一遍、二遍、三遍、四遍、五遍??的臨摹,但也不要單純地追求遍數,要以達到"滑健"純熟為目的。

這裡體現了一種辯證觀點,臨摹必須堅持一定遍數,但光有遍數也不行,還必須達到"遒潤"、"抽拔"的要求。

臨摹名家作品要求理解和有悟性,最終是為了掌握別人的筆意技巧。臨摹要循序漸進,每一次、每一階段都應有具體要求,這樣才有好的效果。這種方法對我們臨帖有重要的參考價值。這裡必須說明的一點是,此文的前兩句與《題衛一夫人〈筆陣圖後〉》"心意者將軍也,本領者副將也"有所不同,與本篇《啟心章》"意在筆前,然後作字"也不一樣,而本篇《視形章》又有"金書錦字,本領為先"之說,以前不少人提出疑問,其實這並不矛盾,這是因對象不同而論的,《創臨章》、《視形章》都是對初學書者基礎而言的,所以強調掌握法度,以本領為先,《題後》、《啟心章》是講創作方法,是高層次的要求故提出"意在筆先"。這與現代美術教育一樣,素描基礎訓練要求人物比例結構必須準確,但創作時則要求對形象進行藝術處理(包括誇張),創作之前做到"意在筆先",深化主題,創造意境,顯然這兩種要求是不相同的,然而是正確的,合理的。

啟心章第二

夫學書之法,先於研墨,凝神靜慮,預想字形大小、僵仰、平直、振動,則筋脈相聯,意在筆前,然後作字。若平直相似,狀如運算元,上下方整,前後齊平,此不是書,但得其點畫耳。昔宋翼嘗作是書,繇乃叱之,遂三年不敢見繇,潛心改跡。每作一波,常三過折;每作一[撇],常隱鋒而為之;每作一橫畫,如列陣之排雲;每作一戈,如百鈞之彎發;每作一點,如危峰之墜石;(每作一屈折〕,曲折如鋼鉤;每作一牽,如萬歲之枯藤;每作一放縱,如足行之趨驟。

狀如驚蛇之透水,激楚浪以成文。似虬龍之婉蜒,謂其妙也;若鸞鳳之徘徊,言其勇也。擺撥似驚雷掣電,此乃飛空妙密,頃刻沉浮。統攝鏗鏘,啟發厥意,能使昏迷之輩,漸覺稱心;博識之流,顯然開朗。

本文列入第二要點的是"啟心",所謂啟心,就是啟迪心意,要求作者在書法這一抽象的藝術中表現自己的思想和意向,做到書意和心意一致,這是一種很高的要求。晉成綏公《隸字型》云:"應手隱心,心由意曉",即要求書法有意境。蔡邕《筆論》:"縱橫有所象者","象者"不是指象物的外形而是指某種形態的精神氣勢,不是用點、畫、字的外形如驚蛇、楚浪、虬龍??字的形體結構對於一個初學者來說是十分重要的,各種字型都有一定的特徵規範,書法不能超越這個規範,但這也不是刻板的,不可變化的,但要求萬變不離其宗,在變化中仍要保留字型的基本面貌和總體風格的一致,字的點畫遠近安排必須和諧適當;點畫的布局應該精心研究,點畫的疏鬆、緊密"相附"做到疏密有致,字要寫的方圓周正。這裡的"圓"指結體,胡小石在《書藝略論》中對方圓的特定含意作了這樣的闡述:"凡言用筆,首辨方圓。方圓之分,形貌外須注意其使轉之跡:方者多折,斷而後起,昔人譬之為折釵股;圓者轉換不斷。"研習書法首先要知道筆勢的源本由來,各種書體的筆意,融古今書法為一體,做到"古不乖時,今不同弊"。①

視形章第三

視形象體,變貌尤同;逐勢瞻顏,高低有趣。分均點畫,遠近相須;播布精研,調和筆墨;鋒纖往來,疏密相附;鐵點銀鉤,方圓周正。起筆下筆,忖度尋思,引說蹤由,永傳今古,智者榮身顯世,方懷浸潤之深;愚者不俟佳洪,如暗塵之視錦。生而知者發憤,學而悟者忘餐。此乃妙中增妙,新中更新。

金書錦字,本領為先。盡說安危,務以平穩為本。分間布白,上下齊平,均其體制。大小尤難,大字促之貴小,小字寬之貴大,自然寬狹得所,不失其宜。橫則正,如孤舟之橫江諸;豎則直,若春筍之抽寒谷。

通篇結構,分間布白、行與行之間要寫得"上下齊平"、字必須寫得"均其體制","大字促之貴小,小字寬之貴大"。但有人持不同觀點,清代包世臣曾經說"古帖字型大小頗有相逕庭者,如老翁攜幼孫行,長短參差,而情意真摯,痛癢相關。"②筆者認為兩人所說都是對的,《視形章》是對所學者學習篆、隸、楷書體而言的,而包世臣講述的是草書。

如果草書寫得"上下齊平",字寫的一樣大小還有什麼藝術性可言呢,如果篆、隸、楷體寫得大小懸殊長短參差很大,怎能成立呢!試想上述兩文的作者均是大家,他們的理論決不會發生如此大的漏洞。

說點章第四

夫著點皆磊落似大石當衢,或如蹲鴟,或如科斗,或如瓜瓣,或如栗子,存若鶚口,尖如鼠屎。如斯之類,各稟其儀,但獲少多,學者開悟。

處戈章第五

夫斫戈之法,落竿峨峨,如長松之倚溪谷,似欲倒也,復似百鈞之彎初張。處其戈意,妙理難窮。放似弓張箭發,收似虎鬥龍躍;直如臨谷之勁松,曲類懸鉤之釣水。崚贈切於雲漢,倒載隕于山崖。天門騰而地戶躍,四海濫而五嶽封。玉燭明而日月蔽,繡彩亂而錦紋翻。

《說點章》、《處戈章》分別講述點與戈的形態和精神。

健壯章第六

夫以屈腳之法,彎彎如角弓之張,"鳥"、"焉"、"為"、"烏"之類是也。立人之法,如鳥之在柱首,"圩"、"和"之類是也。腕腳之法,如壯士之屈臂,"鳳"、"飛"、"凡"、"氣"之例是也。急引急牽,如雲中之掣電,"日"、"月"、"目"、"因"之例是也。腕腳挑斡,上捺下燃,終始轉折,悉令和韻,勿使蜂腰鶴膝。放縱宜存氣力,視筆取勢,行中廓落,如勇士伸鉤,方剛對敵。麒麟斗角,虎湊龍牙,筋節拿拳,勇身精健。放法如此,書進有功也。牽引深妙,皎在目前,發動精神,提撕志意,挑剔精思,秘不可傳。夫作右邊折角,疾牽下微開左畔,斡轉令取登對,勿使腰中傷慢,視筆取勢,直截而下,趣義常存,無不醒悟。

①[唐]孫過庭:《書譜》。

②[清]包世臣:《藝舟雙揖·答熙載九問》。

《健壯章》在論及點畫筆法之後提出了"悉令和韻"的觀點,書法的點畫就局部來說,有一定的要求和書寫的技巧,例如要避免像"蜂腰鶴膝"一類的毛病。但局部畢竟是局部,一個字的局部寫得很好,但整體上看很不統一,最終會歸於失敗。羅丹在完成一座人物雕塑以後,徵求他學生的意見,那位學生非常欣賞那人的一雙手,結果羅丹把那雙手卸掉了。這個例子說明,局部必須服從整體要使各部分有機地聯繫在一起,十分和諧,"和諧即美"這個論點,雖然有它的局限性,但也有一定道理,雜亂無章則無美可言。局部與整體的配合猶如各種音節組成一個樂章,使之產生韻律感。在書寫的過程中不能死守某種技法,要"視筆取勢",靈活處理,"勢"就是一個整體。

教悟章第七

凡字處其中畫之法,皆不得倒其左右:右相宜粗於左畔,橫貴於纖,豎貴乎粗。分間布白,遠近宜均,上下得所,自然平穩。當須遞相掩蓋,不可孤露形及出其牙鋒,展轉翻筆之處,即宜察而用之。

《教悟章》講述的是字的筆畫、布局的處理。一個字的中間的一畫,對整個字是至關重要的,不能隨便偏於那一邊;左右有豎畫的字右邊要比左邊粗些,寫豎畫要比橫畫粗一些;結構布白要均衡,自然平穩。整篇的字不可以將某個字孤零零的顯露出它的尖鋒來,展轉翻筆要細察而運用。上述種種,都是作者從實踐中總結出來的經驗,從今天的審美觀點看也還是值得學習的,當然任何藝術法則都是相對的,但對初學者來說是不容忽視的。

觀彩章第八

夫臨文用筆之法,復有數勢,並悉不同。或有藏鋒者大,藏鋒在於腹內而起。側筆者乏,亦不宜抽細而且緊。押筆者入,從腹起而押之。又云:利道而幸,押即合也。結筆者撮,漸次相就,必始然矣。參乎妙理,察其逕庭。憩筆者俟失,慈筆之勢,視其長短;俟失,右腳須欠也。息筆者遙逐,息止之勢向上,久久而緊抽也。蹙筆者將,蹙,即捺角也;將,謂劣盡也。緩下筆,要得所,不宜長宜短也。戰筆者合,戰,陣也;合,葉也。緩不宜長及短也,厥筆者成機,促抽上旬使傷長。厥,謂其美也。視形勢成機,是臨事而成最妙處。帶筆者盡,細抽勿賒也。帶是迴轉走入之類,裝束身體,字含鮮潔,起下筆之勢,法有輕重也。盡為其著而後反筆抽之。翻筆者先然,翻轉筆勢,總而疾也。亦不宜長腰短項。疊筆者時劣,緩不宜長。起筆者不下,於腹內舉,勿使露筆。起止取勢,令不失節。打筆者廣度。打廣而就狹,廣謂快鍵,又不宜遲及修補也。

《觀彩章》開門見山云:"夫臨文用筆之法,復有數勢,並悉不同"。

"觀彩"就是用筆之神彩,各種用筆中的運動方式和筆畫有不同的形態。文章具體地論述了藏鋒、側筆、結筆、想筆、息筆、蹩筆、厥筆、帶筆、翻筆、疊筆、起筆、打筆等運筆方法及其得失。

開要章第九

夫作字之勢,飭甚為難,鋒銛來去之則,反覆往還之法,在乎精熟尋察,然後下筆。作)不宜遲,不宜緩;而腳不宜賒,腹不宜促,又不宜斜角,不宜峻,不用作其稜角。二字合體,並不宜闊,重不宜長。單不宜小,復不宜大;密勝乎疏,短勝乎長。《開要章》根據字面上的解釋是揭示書法美要點的一章。這一章首先對筆畫的遲、緩、賒、促作了論述。文章云:"二字合體,並不宜闊,重不宜長。"這是針對書法初學者常出現的毛病而論的,例如"弱"字、"喜"字不能寫得太闊,而"炎"字、"呂"字不能寫得大長,"單不宜小,復不宜大",這也是好理解的,筆畫較少的獨立字,它在布局中不能大小,而兩個單字組成的筆畫複雜的合體字,它在布局中不能寫得太大。至於文中最後所述"密勝於疏,短勝於長"就不盡然了,書風主疏主密,難分軒輕,各有千秋,不能以此分高下,短勝於長是以王羲之的書法審美標準衡量的,因為他的字結體偏短,而王獻之與其父親的書風不同,他的字結體偏長同樣是美的。

節制章第十

夫學書作字之體,須遵正法。字之形勢,不得上寬下窄;如是則頭輕尾重,不相勝任。不宜傷密,密則似疴瘵纏身;不舒展也。復不宜傷疏,疏則似溺水之禽;諸處傷慢。不宜傷長,長則似死蛇掛樹;腰肢無力。不宜傷短,短則似踏死蛤蟆。言其闊也。此乃大忌,可不慎歟!

書法理論和其他學科理論一樣都是相對的、辯證的,前章所說的疏、密、短、長都有一個"度"的把握,適可而止,過分的密就好象疾病纏身,不舒展;太疏就如溺水之禽;大長像死蛇掛樹;大短"則似踏死的蛤蟆"。寫字必須遵循這些恰如其分的"正法"。書法的形勢,是有一定限度的,所以這一章故名"節制",作上一章的補充說明。這些充分體現了王羲之書法理論的辯證思維。

察論章第十一

臨書安帖之方,至妙無窮。或有回駕返鵲之飾,變體則於行中;或有生成臨谷之戈,放龍箋於紙上,徹筆則峰煙雲起,如萬劍之相成;落紙則椑循施張,蹙踏江波之錦。若不端嚴手指,無以表記心靈。吾務斯道,廢寢忘餐,懸歷歲年,今乃稍稱矣。《察論章》一開始便說"臨書安帖之方,至妙無窮"可見觀察、審視必須從臨摹範本人手,作者以自己的親身體會告訴初學者"吾務斯道,廢寢忘餐,懸歷歲年,今仍稍稱矣。"不斷地向前人學習,不斷進行藝術實踐,自己才有長進,"若不端嚴手指,無以表記心靈",如果不正確、純熟地掌握法度,是不可能以書法表達自己的感情的。

譬成章第十二

凡學書之道,有多種焉。初業書要類乎本,緩筆定其形勢,忙則失其規矩。若擬目前要急之用,厥理難成。但取形質快健,手腕輕便,方圓大小各不相犯。莫以小字易,而忙行筆勢;莫以大字難,而慢展毫頭。如是則筋骨不等,生死相混。倘一點失所,若美人之病一目;一畫失節,如壯士之折一肱。予《樂毅論》一本,書為家寶,學此得成,自然成就,勿以難學而自情焉。

《譬成章》為《筆勢論十二章》的最後一部分,是說明書法成功之道的。要求書法家在書寫時要從容不迫,"緩筆定其形勢",所謂形勢即包括每一個字的動感和整篇構成的氣勢。學習書法不能急功近利,追求一時的功用、名利,欲速成功,炫耀某一技藝,便難以得到書法的真諦,更談不上成功。字的形體要爽快明朗,質地剛健有力。用筆的方圓,字的大小不能對立,要相互協調,不能以為小字容易,就忙於追求其姿態,不要以為大字難,就遲疑不決,筆勢不爽。如果是筋骨配合不當,敗筆混雜其中,缺少生氣,就像一個人病疴纏身。最後指出要勤學苦練,"勿以難而自情焉"。

古代著名書法理論著作

| 在中國古代文藝理論中,古代的書法理論是極其重要的組成部分,它也是我國藝術理論中的最寶貴的遺產。 |