介紹

【歙硯】中國名硯類名。歙硯為中國四大名硯之一,是硯史上與端硯齊名的珍品。以硯石在古歙州府治加工和集散而得名。歙硯始於唐代。據北宋唐積《歙州硯譜》載:婺源硯在唐開元中,獵人葉氏逐獸至長城裡,見疊石如城壘狀,瑩潔可愛,因攜之歸,刊出成硯,溫潤大過端溪。自是以後,歙硯名聞天下。據史料記載,盛唐時歙硯已大盛。1976年合肥出土的唐開成五年箕形歙硯,石質細潤,色澤清純,是早期歙硯的珍貴遺存。在南唐時期,歙硯大受寵遇,中主李璟精意翰墨,寶重歙石,專門在歙州設定了硯務,選硯工高手李少微為硯務官;後主李煜對歙硯極為推崇,把歉硯、澄心堂紙、李廷珪墨三者稱為天下冠。宋代,歙硯獲得很大發展,歙石開採規模擴大,歙硯精品不斷湧現,名色之多、質地之細、雕鏤之工,為諸硯之冠。1953年歙縣宋代窖藏出土17塊歙硯,石質與造型各異,製作巧妙,展示了歙石精美絕倫的面貌。據硯譜記載,宋時歙石名目有眉子紋七種

【金星硯石】歙硯名石。是歙硯硯石區別於其它名硯石的主要標誌。金星是一種硫化鐵礦物質,色澤金黃閃亮,散布在深青色的硯石底色上,顯得非常美觀,有奪目之韻。在歙石流傳和品賞過程中,人們根據硫化鐵的分布形狀而賦予金星硯石以不同名稱:細點狀稱雨點金星和魚子金星、大點狀稱金錢金星、線狀稱雨絲金星、花狀稱葵花金星,金星物質融連成片雲狀或流雲狀稱金暈,融化不見痕跡時,全石則由深青而轉呈青碧。金星悅目至極,但硫化鐵礦物質硬度高於歙石的硬度,於筆墨均有傷損,一般以硯堂較少分布為宜。宋代文士特重形式美,提出歙石以金星為貴說,對後代崇尚金星硯石者影響頗大。

名硯

【龍鱗抄手歙硯】宋代歙硯名。是南宋衡陽知州張敦頤(婺源游汀人)生前所用之物,1974年從其墓葬出土時,硯面上尚殘存有朱墨痕跡。硯為宋式抄手款式,雕琢刀法簡練,造型古樸;硯面青黑純淨,犀紋緻密,撫摩若小几肌膚,研之發墨如油;硯兩側紋理呈鱗甲狀,銀光熠熠,燦爛可愛,被視為硯中佳品。今藏婺源縣博物館。

【龍尾硯】硯類名。歙硯中的名貴品類,因硯石產於婺源縣龍尾山,故名。《婺源研圖譜》:唐開元中,獵人葉氏逐獸至長城裡,見疊石如城壘狀,瑩潔可愛,因攜之歸,刊出成硯,溫潤大過端溪。龍尾硯品種繁多,《大明一統志》載:硯品有五類25種。一曰眉子石,七種;二曰外山羅紋,13種;三曰里山羅紋,一種;四曰金星,三種;五曰驢坑(金暈),一種,總謂之龍尾硯。此外,尚有銀暈、龍鱗、玉帶、豆斑、雨點、魚子諸品。龍尾硯石質優良,概之曰澀、細、潤、堅。龍尾硯問世後,聲名日著,歷朝被定為貢品,著名文人歐陽修、蘇軾、黃庭堅、蔡襄等皆曾為撰文賦詩。現代龍尾硯生產,在繼承傳統風格的基礎上,吸收金石、漢魏石刻、中國畫的藝術特點,因形造型,精心設計,研製出雲龍、秋聲、浴牛、古磐等80餘種圖案的硯台,形成了清新、淡雅、簡潔、古樸的風格,多次被選為中國領導人外訪禮品,並分別獲輕工業部、對外經濟貿易部優質產品獎和榮譽證書。

【羅紋硯石】歙硯名石。以硯石分布呈或規則或不規則的羅紋而得名。羅紋的形成,是以含有硫化銀、銅、錳等礦物成份的粘土質在岩石中作層狀排列的緣故。羅紋的形態,變化多端,優美奇異。層次極薄的,在硯石的斷面,顯示為細羅紋;略厚的為粗羅紋;層次整齊比例規則的則為刷絲羅紋;層次作不規則的曲折的,則為水浪紋,或呈鏇渦紋;層次稀疏,間有碳質墨點,呈現出棗心和蒜子形狀,則是棗心羅紋和蒜子羅紋。又有犀角紋、角浪紋等。羅紋硯石以犀角紋、鰍背紋及細羅紋、暗細羅紋最為名貴,都是瑩潤發墨、呵之水出的精品。特別是暗細羅紋,乍看無金星銀花等光耀奪目之色,審視之下卻又發覺它如羅轂之精細,肌理緊密,堅重瑩淨,一無暇疵,是歙石的無上精品。

【眉紋棗心歙硯】宋代歙硯珍品。1953年出土於歙縣小北門一硯石窖藏中。硯為長方形,長21.3厘米,寬12.5厘米,厚2.8厘米,重1600克。硯平底,面四角呈菱形,四邊為直線。面上琢新月形水池,素而無紋飾。硯為細羅紋石質,質地細膩,色澤黟黑。硯堂扁圓形,堂中鑲嵌一塊色澤青瑩的橢圓形對眉紋硯板,眉紋寬大、醒目。硯板可從堂中自由取出,構思精巧,製作工整,是宋代歙硯中造型獨具匠心的代表作。現藏安徽省博物館。

【眉子硯石】歙硯名石。此石為羅紋硯石變異而成。為歙石極品之一。有大眉子、長眉子、短眉子、闊眉子、對眉子、簇眉子、金星地眉子、金暈眉子等10餘種名目。宋曹繼善《歙硯說》載:眉子,青或紫,短者簇如臥蠶,而犀紋立理;長者闊如虎紋,而松紋從理。其曰雁湖眉子與對眉子,最為精絕。這裡所說的雁湖眉子,是無數的對眉子和小眉子,對對成雙,甲痕相接,如人字倒置,形如一群鴻雁,落聚湖邊。眉子硯是歙石中的極品,在宋代即深受賞鑒家的推重。蘇拭曾作《眉子硯歌》,對眉子石崇尚備至。近幾年來,在工藝家們的努力下,歷史上一度絕跡的雁湖眉子、仙人眉等被重新發掘出來,受到書畫家和鑑賞家的好評。

【廟前青石】歙硯名石。產於婺源縣羅紋山古廟前,石色淡青,石質純淨,肌膩無紋。原為宋坑絕品之石,今已迷失其處。廟前青傳世極少,古人唐詢《硯錄》和汪扶晨《龍尾石辨》稱:曾在翰林葉道卿與豐溪吳太史家各見到一方硯,其色淡青,如秋雨初霽,表里瑩潔,至為精美。安徽省博物館珍藏有一方廟前青古硯,通體瑩青,見方4寸×6寸,背刻文士醉酒圖,浮雕淺刻,質地與刻工極佳,堪稱歙硯極品。舊傳廟前古坑又出廟前洪石,色如端硯淡紫微紅一類,亦為世人所寶。

【青溪龍硯】硯類名。產於淳安縣西龍眼山。有雲龍、雨雪等30多個品種。造形有方、圓、腰等狀,圖案有動植物、人物等。硯內能呵氣成霧,儲水不涸;硯面紋理清晰,雕琢典雅別致。配以樟木盒,古色古香。產品遠銷全國及東南亞、西歐等十多個國家和地區。

【歙紅】歙硯名石。此石為歙石新發現的品種,產於歙縣竹鋪鄉附近。其石色紫如端,質地細膩,發墨極好,深受書畫界和鑑賞家歡迎。

【歙石硯扳】歙硯坯名。硯板長1.62米,寬0.61米,厚0.11米,重360公斤。兩面平整,厚薄一致,無節理裂隙或細脈。正面銀墾如雨點斜灑;背面金墾向金暈,展現自然。星點小如粟,散布均勻。硯板色澤青亮,溫潤光潔,紋理縝密,精美無比。歷來硯刻家見此石不敢下手,惟恐雕刻後,病疵外露,失其精美。,現硯板無池無字,觀賞價值極高。1983年,日本國書道教學會理事石橋桂一觀後,驚嘆不已,稱為天下無雙瑰寶。今藏屯溪區博物館。

【歙硯八槽】對歙硯特點和特色的評價。八德為:斑紋崎麗,玉德金聲;堅勁發墨,下墨如風;經久不泛,停墨浮艷;貯水不耗,歷寒不冰;澀不留筆,護毫佳秀;滑不拒墨,磨墨無聲;瓜膚格理,滌之即淨;池闊容墨,文作天工。八德中,以玉德金聲和滌之即淨為歙硯的主要優點。

【歙硯輯考】清代歙硯名著。作者徐毅。此書蒐集前代論硯的詩文著作,並參以己意,是清代記論歙硯的唯一專書。作者曾專辦替嗜硯成僻的乾隆皇帝在徽州搜羅歙硯之事,因此,鑑賞力頗高。他說:歙石之粹然者,溫潤靜潔,文理滇密,撫之若柔膚,磨之如利鋒,方以端溪,其質其色,無不遠勝。書以堅潤兩字,表述歙石的特徵,很有見地。

【歙硯槽】宋代著名歙硯譜錄名。作者洪景伯。本書分列歙硯品名性狀數十種,並擇取古雅可愛者繪成圖畫。書中專紀琢硯匠手,分敘匠人總數、姓名、年齡等,同時列出專門,敘述歙硯的生產工具。此書內容完整、詳實,圖文並茂,是研究歙硯的名作。

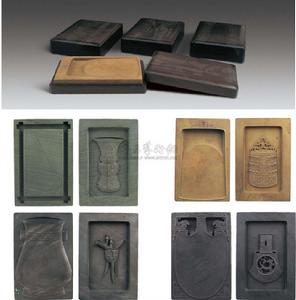

【歙硯造型】歙硯雕琢形式。主要有以下七種造型:仿古式,即仿照歷代硯式,如圭式、風字、鳳池、古錢、古瓶、鐘鼎、合壁、笏式、龜式、琴式、荷葉、蟾蜍、日月式、抄手式等,淳樸古拙,多作收藏鑑賞;自然式,按照硯石的形狀、花紋,因材施藝,巧作而成;大冠式,長方形,上端硯邊稍寬,下端硯邊稍窄,硯邊雕各式回紋圖案,硯池開硯舌,背刻復手,內鐫銘文、人物、山水等圖案;玉堂式,又稱素邊硯,長方形,不刻圖案文飾,硯池可開硯舌,也可雕淌池,為實用型硯式;硯坯,是一種石品罕見,紋理極美,刻硯家不忍下刀,留作觀賞的硯材(參見「歙石硯板」);套硯,以一般硯石刻成托,嵌進石質精良的硯心;漆珍硯,以名貴硯材薄片嵌入漆盒,巧作而成。

【歙硯志】明代歙硯論著名。作者江貞,字吉夫,婺源人。此書根據葉良貴、葉良器兄弟合著的《硯志》以及作者叔祖江遜所著《硯譜》,綜合參訂,纂集成書,為研究歙硯提供了較為系統的歷史資料。

【歙州硯譜】宋代歙硯硯譜名。作者唐積。該書分列石坑、開採、攻取、品目、修斫、名狀等項,全面敘述了歙硯從開採石料到攻琢品評的多項內容。其中尤以開採與製作較為詳細,為歷代研究歙硯不可多得的參考著作。

【蛙蜥棲穴歙硯】明代歙硯珍品名。因硯石上有蛙蜥等雕刻而得名。硼呈腰圓形,造型典雅,極具古趣。硯長21.2厘米,寬14.2厘米,厚4.4厘米,重2250克。該硯巧借天然歙石的表面石理,坑窪不平似泥淖之狀,在邊上秤加雕琢,減地刻成半浮雕青蛙一隻,又在另一邊雕刻兩隻蛙蜥,遙相呼應,核思精巧。蛙蜥爬行之狀躍然眼前,青蛙觀戰之狀生動形象。硯石整體多呈彥然石面,僅在正面有一塊研面,微微凹入。研面闊眉貫穿,石色青亮,質地細膩溫潤。研之發墨,呵之水出,是傳世歙硯中的罕見珍寶。現藏黃山市博書館。

【萬石君】龍尾山羅紋硯的別稱。宋代大文豪蘇軾是賞鑒硯石的高手,他曾用擬人化的手法寫了一篇讚美歙硯的《萬石君羅文傳》,說羅文,歙人也,其上世常隱龍尾山。漢武帝時,由中書舍人毛純的薦舉,羅文蒙召見於文德殿上,以玉質金聲,質地精良而待詔中書,拜中書舍人,助成文治,厥功茂焉,乃封萬石君,遂名傳後世。

【汪廷訥銘眉紋歙硯】宋代歙硯名。面大底稍小,呈倒梯形置放。面長32.4厘米,寬20厘米;底面長31厘米,寬18.5厘米;厚7.5厘米。硯池較深。硯左側邊壁鐫有隸書銘文,銘曰:龍池燁燁,峙鎮齋中,斯文千載,以草玄同。萬曆壬辰無如主人汪廷訥銘。雙行篆書印文為環翠齋圖書記。現藏歙縣博物館。

【五彩卵石硯】硯類名。卵石硯占已有之,但流行面窄,傳世作品亦稀少,漸漸處於絕滅境地。新創五形卵硯由硯工方炳忠於1991年初試製成功,該硯精擇黃山市境內深山峽谷中長年經水衝擊的卵石作為硯材,經過審形、走型、出坯、精雕、磨光諸道工序而成。硯石質地細膩柔滑,堅硬緻密而不傷筆墨,發墨功能類似端硯與歙硯。卵石色分多彩,有紫、墨綠、青、綠、硃砂紅、藍、橙黃、黑、五彩兼具等底色類型。石上紋路美麗旖旎,可分為冰裂紋型、山水紋型、螺紋型、雲霧紋型、生物肖形型、條紋形諸款,均為天然生成。五彩卵石硯精品瑩潤如玉,呵氣出水,美色眩目,頗耐品賞。

【硯務】南唐官名。專司造硯事務。據宋歐陽修《試筆南唐硯》一文載:當南唐有國時,於歙州置硯務,造工之善者,命以九品之服,月有俸稟之給,號硯務官,歲為官選硯百數。歙州太守曾向後主李煜推薦李少微作為硯務官。

【銀花冰絲古坑歙石硯】歙硯珍品名。該礬1964年發現於休寧縣。硯長19.8厘米、寬12.2厘米、厚4厘米。硯體深池淺堂,邊刻螭紋,全硯端正厚重,氣派恢弘。硯面紋色,在黑地之上滿布銀白色冰霰之紋,視之或如山巒起伏、冰雪翻滾;或如銀絲縈繞,霞光萬縷,燦然耀目。每移動硯稍許,紋色輒起變化。硯之奇妙,嘆為觀止。硯背鐫歙石絕品隸書四字,確為實譽。

【魚子硯石】歙硯名石。因硯石斑斑點點狀如魚子,故名。古今魚子石有二:其一為鰍背紋(滿盆鰍)或鱔肚黃,為婺源龍尾山宋坑出產,失傳已久。硯石表皮呈鱔肚黃色,石面滿布小小的黑色圓斑點者,稱鱔肚黃;表皮黃色,肌里蒼褐,黑色細點密集者,稱滿盆鰍。宋坑魚子石色澤絢麗,質地溫潤細膩,呵之水出,在日本享譽極高。國內傳世之品中有一五寸瓦形舊硯,鱔肚紋綴以少許柔潤銀星,背鐫文徵明款並硯銘一首,堪稱古硯珍品。其二為大販新坑魚子石,出於婺源縣大畈村,本世紀70年代始掘,石色黃中帶灰,滿布極細黑點,石質亦頗細潤,現已大批量雕琢面世。

現代的歙硯生產,無論開採礦坑,還是制硯工序、雕刻技術,都有很大恢復與發展,歷史上絕跡的一些花紋品種,被重新發掘出來,同時增加了若干新品種,為名聞遐邇的歙硯製作又添新的風采。