舊硯

舊硯文房四寶是中國古代特有的文書工具,與文人雅士的生活有著密切聯繫。其中硯台在文房四寶中占有極其重要地位。古代曾有“以文為業硯為田”的說法,更多的文人墨客視硯台為知已好友,形影不離,並賦詩贊詠。朱錦琮在一首詠硯詩中這樣寫到:毋份混沌,眼毋著纖塵;文彩毋以炫世人,惟我與子長結鄰。舊硯是相對於新硯而說的,除現代之前出的硯台均是舊硯,也稱古硯,具有一定的收藏價值。

舊硯概況

舊硯

舊硯中國制硯,歷史久遠。古硯多用鐵、銅、銀、石、瓦、陶、澄泥、玉、漆等製成,最早的硯材,大概是石。品種繁雜,裝飾各異。隨歷史的演進,形制也各具特色,富有強烈的時代氣息。現產地以廣東肇慶、安徽、甘肅、寧夏、山東、河南、河北等地為主,都具有硯石細膩、雕刻精美、發墨快、不損筆、不易乾涸和易於洗滌等優點。藝人因材施藝,充分利用硯石的各種天然形態、色汗紋理、透明石眼,巧於雕成各式硯台,風格清雋高雅,堪稱文房之寶。

考古學家曾在陝西省臨潼縣姜寨一處原始社會的遺址中,及現了一套原始人用以陶器彩繪的工具,其中有一方石硯,硯有蓋,硯面微凹,凹處並有一根石質磨杵,硯旁留存數塊黑色顏料。很顯然,這是先民們藉助磨杵研磨顏料的早期硯的形制。由於這處遺址歸屬於母系氏族時期的仰韶文化,故這方硯台的實際壽齡已超過了五千個春秋。

硯這種附帶磨杵或研石的形制從什麼時候才開始發生改變,即取消磨杵或研石,而接近於現在的硯呢?目前所知,要直到兩漢時期。漢代由於發明了人工制墨,墨可以直接在硯上研磨,故不須再藉助磨杵或研石來研天然或半天然墨了。如此看來,磨杵或研石經過史前及夏商周共三千多年的漫長跋涉,才逐漸消隱,儘管今天已不為所用,但其為傳播文化立下的功績仍不可沒。

在古代的文房書齋中,除筆、墨、紙、硯這四種主要文具外,還有一些與之配套的其他器具,它們也是組成文具家族中必不可少的一員。

最早舊硯

舊硯

舊硯硯台起源於新石器時代。最早的硯是半坡村遺址出土的研磨顏料的研磨器,後秦流時期出現陶硯、瓦硯、銅硯、漆硯等,至唐代起各地相繼發現適合制硯的石料,開始了以石為主的硯台製作。廣東肇慶(古稱端州)的端硯,河南山西的澄泥硯,江西婺源(古時由安徽歙州治)的歙硯,甘肅洮河的洮河硯為我國“四大名硯”。其中端硯以石質優良、細膩滋潤和澀不留筆,滑不拒墨的優點,被推為“群硯之首”,並榮譽至今。國際藝術品市場上的中國古代硯台的拍賣高價,大多由端硯創造。

硯石生產於廣東肇慶東郊高要縣東南的爛柯山西麓沿端溪水一帶,故名。而長年浸入水中的水岩老坑是端石中極品,據《端溪硯史》介紹:“體重而輕,質剛而柔。摩之寂寂無纖響,按之如小兒肌膚,溫軟嫩而不滑。”端硯問世之際,就受到文人雅士們的喜愛,視為文房中之珍品,唐代大詩人李賀《楊生青花紫石硯歌》詩曰:

端州石工巧如神,踏天磨刀割紫雲。

俑抱水含滿秀,暗灑萇泓冷血痕。

乾膩薄重立腳勻,數寸光秋無日暗。

端石醉翁硯(清中期)

端石醉翁硯(清中期)圓毫促點聲靜新,孔硯寬頑何足雲。中國早期的硯台注重實用性,裝飾較少,明清兩代的硯台製作又出現新的突破,朝著藝術化發展。硯台製作講究造型美觀、雕刻精細、構圖豐富多彩,而且在硯上鐫詩題銘的風氣大為盛行,使硯台超出作為一般文具的實用性,而成為供人玩賞的藝術品。不少人以專藏各種各樣款式的硯台為嗜好,貯硯盈屋,閒時獨坐書房中,展玩硯台摩挲拂拭,百硯不厭,自以為樂。卞卡曾寫一首《荔枝硯銘》:

少小失怙依稀夢,瑩光茅舍夏猶冬。

不慕鵬程千里遠,但撒墨香伴詩篇。

古代流傳至今的名硯,現已極為罕見,在國際藝術品市場上行情日益看好,尤受日本收藏家青睞。1992年香港拍賣市場上,出現一方17世紀出品,後由國畫大師張大千曾經收藏過的端硯,經眾多買家競爭最終以38.5萬港元落槌。因此,一方好的硯台不僅有很高的藝術欣賞價值,還具有較大的經濟價值。

歷史發展

石墨須研,研墨則有盛器,這種盛器多用瓦制,後世稱之為古硯。以石為硯一般來說肇始於唐代,但從文獻的零星記錄中,也可以發現秦漢以前有以石為硯,山東孔廟有石硯一塊,為孔子所用之物。

古硯可以分為兩大類,一是澄泥硯,一是古名磚瓦硯。

澄泥夔紋硯(明)

澄泥夔紋硯(明)早在唐代以前,歙硯、端硯尚未發現,文人研墨之器,多以泥硯為主。一般的泥制陶器質地鬆軟,且含有沙礫,不宜研磨和貯墨,因此必須以澄泥燒制。所謂澄泥,即是將泥澄細,壓堅實,再入窯燒煉,做成硯台,這是唐代以前使用最普遍的硯。澄泥硯雖無特殊名窯出產,但對泥質確有極高的要求。山西絳縣的澄泥硯最為著名,也正是因為那裡的泥質極好。方法是用絹縫成口袋,置於汾水之下,經年累月,口袋裡的泥在水中擺來擺去,澄得最精細者取出曬乾,製成硯形再入窯燒制,燒成後還要用米醋蒸五至七次,這樣工序製成的澄泥硯硬度不亞於石頭,注入研墨而汁不乾涸。澄泥硯的顏色以鱔魚黃為上品,綠頭青為中品,玫瑰紫為下品。鱔魚黃澄泥硯若有斑點者謂之砂,稱最上品,極易落墨,所以後世偽作也很多。絳縣古稱虢州,唐人品硯以虢州澄泥硯為第一。

秦漢磚瓦硯多為秦漢著名建築使用的磚瓦磨製而成,實際上也是澄泥為之,成分與澄泥硯相差不多,而且秦漢名磚瓦多羼有金屬在內,質地堅實,體重、叩之聲音清越,這種磚瓦上多刻有燒制年代和工匠姓名,更為珍貴。秦漢當時是沒有人敢用御用磚瓦制硯的。以後秦漢建築經兵火戰亂損毀,磚瓦或不存或埋藏於地下,已經是稀有之物,而瓦硯所用的原料只是瓦頭(即覆瓦中的檐頭瓦),並須完整,這樣就更難以尋覓,尤其是秦漢兩朝宮殿名器,如周豐宮,秦阿房宮,漢未央宮、萬歲宮、甘泉宮、上林苑、八風台,以及魏之銅雀台等宮闕磚瓦最為珍貴,後世仿造者也極多,使用秦漢名磚瓦制硯成為隋唐以來的風氣。當時石硯已經出現並廣為使用,這種秦漢名磚瓦硯實際上多為清玩之物,其實用價值並不大。

石硯在唐以前並不為士人所重,即使是石上研墨之器,也沒有硯形,或以普通石片臨時做研貯之器,用完也就丟棄了。直到唐代端、歙二石相繼發現,才有了真正意義上的石硯。

端石瓜紋隨形硯(晚清)

端石瓜紋隨形硯(晚清)端硯產於廣東高要縣之端溪,歙硯產於安徽婺源(今屬江西)之歙溪,故名端硯、歙硯,都是采於溪水下的岩石,經千萬年溪水的沖刷、浸潤,石質光滑溫潤,色澤亮麗豐美,成為制硯的最好原料。自唐以來,竭力採掘,屢禁不止,致使硯坑枯竭。五代以後,當地均設有九品硯務官,享受俸祿。一方面採掘官硯石料,一方面禁止民間私挖。如果說歷代對端、歙二溪的保護,倒是以元代最為得力,當時端、歙二溪除硯務官外,均設有把總一名、兵丁若干加以保護,因此元代端、歙二溪的硯石是出產最少的。

端硯所用之石以子石為最佳,所謂子石,就是生於大石中的最精部位,其品種有青花、魚腦凍、蕉葉白、天青、冰紋、馬尾、胭脂暈、鴝鵒眼等多種,都是以質地和花紋顏色命名的,質地的溫潤程度如嬰兒之肌膚,且善於發墨,傳說雖隆冬至寒,硯中注水也不會結冰。

歙石荷葉式硯(清乾隆)

歙石荷葉式硯(清乾隆)歙硯所用之石以卵石為最佳,也即是溪水中之形如卵子之精石,形體稍大者則少見。其品種可分為金星、銀星、羅紋、眉子數品,只是這些品種早在南唐之時已經取竭,自宋以後佳品幾乎絕跡。再有一個原因就是歙溪範圍很小,後世所謂的歙硯多是在歙溪附近開採,而真正意義上的歙硯早已成為歷史陳跡了。

除端、歙二溪之外,全國各地幾乎都有石硯出品,其品質較好者多出產於浙江、江蘇、湖南、湖北、山陝等地,大多也是採掘於河流溪水之下的岩石,也有以此冒充端硯、歙硯的品種。

無論是澄泥硯、秦漢名磚硯還是唐以來的石硯,都是最能代表中國文化的文房用品。古代文人以文墨為生,故有以硯為田、以筆為耕之謂,進而硯台又有硯田之稱,蘇東坡《次韻孔毅父久旱已而甚雨》有:“我生無田食破硯,爾來硯枯磨不出”之嘲;伊秉綬有“惟硯作田,鹹歌樂歲,墨稼有秋,筆耕無稅”之喻,都是將硯視為文人安身立命的儔侶,其實用價值是不言而喻的。另一方面,硯又是文人士大夫的清玩之物,米芾著有《硯史》,蘇易簡著有《硯譜》,對硯之種類、性質、造型、源流論述甚詳。歷代文人收藏硯者不計其數,所謂百硯閣、萬硯樓之稱常見於室名別號之中。清代揚州八怪之金冬心(農)收藏古硯甚富,自號“百二硯田富翁”,而其收藏又安在哉!宮廷藏硯自宋以來風氣始開,至清尤甚。據《西清硯譜》所載,歷代名硯和名家所用之硯悉數網路其內,上迄晉唐,下至明清,名人如唐之褚遂良,宋之蘇軾、米芾、陸游、文天祥,元之趙孟頫、黃公望,明之文徵明、董其昌皆見於著錄,誠為洋洋大觀。

從硯的形制來看,無論澄泥硯或石硯都沒有一定的規格。從歷年出土的秦漢石硯看,與唐以後的石硯有很大區別,還或多或少保留了先秦用石研子研墨的形式。漢代陶製圓硯,一般下部有三足,從山東、安徽和江蘇徐州漢窯出土的陶硯中也偶見附帶硯盒的珍品,硯盒多為銅製,也有漆器,或刻有雲紋,或繪有鳥獸圖樣。徐州出土的銅硯盒並嵌有珊瑚、松石,色彩絢麗,說明漢代所用的硯已不但具有實用性,也同時注意它的觀賞性。

李顥款風字形硯(唐)

李顥款風字形硯(唐)魏晉南北朝時期的硯形大多承襲漢代圓硯形式,但在材料上卻有所變化,這時出現了圓形瓷硯,也即陶坯燒瓷工藝製作,形式也多為三足。南北朝時期的圓硯還有下部裝有一圈足柱的,又稱為辟雍硯。此外也出現箕形的風字硯,這種箕形的風字硯一直延續了千年之久,後世仿造者很多,唐以後端、歙二溪的石硯和山西絳縣的澄泥硯也有不少採用了這種風字形式。

宋代以來,硯除了注重石材的溫潤和紋理的秀美,形式更為多樣,在一般的長方形平硯和抄手硯外,還有特製的石渠硯、蘭亭硯、雜形硯等。明清之際,樣式尤為繁多,如鐘鼎、古琴、竹節、花樽、月牙、馬蹄、荷葉、靈芝、古泉、圭笏、蟾蜍等諸多式樣。在名磚瓦硯和澄泥硯中除了前面提到的漢魏之未央、銅雀、石渠等名磚瓦外,自唐宋以來之六螭、虎符、黼黻、澄泉、結翠、伏犀等澄泥硯都很著名。

端硯之美除了肌腠紋理之外,尚注重石眼,如鴝鵒眼、鸚哥眼、雀眼、貓眼、鳳眼等。中國歷史博物館藏有宋百一硯,即硯底部有101顆圓形石眼的端硯,得之於北宋端溪老坑,紫色,為長方抄手硯,右上方鐫刻“陸氏家藏”篆書,右側鐫有乾隆七言韻詩。見於清代《西清硯譜》著錄,為收藏家蘇厚如先生捐獻,堪稱端硯中之瑰寶。

古人對硯極為重視,凡獲美石,必擇良工因材施作。石材之形象、尺寸之大小、紋理之疏密、石眼之高低,都是考慮的因素。無論材質大小,加工務求精美,取名必致典雅。或取其端正方直,或就於隨形質態,都能製作得體,宛如天然,既是一種形狀,也有變化不同,如風字硯,就有垂裙風字、平底風字、附腳風字、琴足風字種種。

辟邪蓋三熊足石硯(漢)

辟邪蓋三熊足石硯(漢)硯是歷代文人大夫的雅玩,硯之銘文起到了十分重要的作用,因此有人以銘文作為判斷和鑑賞古硯的重要依據。因為銘文的內容大多涉及是硯的源流,鐫有收藏和使用者的名字或室名別號,也有對是硯的讚頌題詠,其位置多鐫於硯身兩側或硯的底部,也有鐫於硯盒上的。如是經過幾代人鑑賞,也會像書畫一樣,有不同時期的題跋,這些銘文對古硯的鑑別確能起到重要的參考,但不是唯一的依據。元白(啟功)先生說過,有銘文的硯幾乎一半是靠不住的,原因就是舊時文人過於注重硯的名人效應,於是作偽者投其所好,專在硯銘上下功夫,以求售得高價。其實銘文之雅俗,鐫刻之功力,硯主人行年事跡之考證,都是需要綜合參考的。眼下市場上許多有銘之硯文辭粗陋,法書惡俗,更兼鐫刻刀法漂浮澀滯,一望而知是低等贗品。大凡古硯名硯,一入收藏家之手,大都捨不得使用,經歷年玩摩,也會形成包漿,於是新硯、舊硯,入眼就會有所鑑別。

宋硯中有少量就其原式而用之者,略加雕刻,往往謂之天硯,這種天硯並非不加打磨,只是做得恰到好處,保持其天然粗獷,而施加鐫刻的部分卻做得極為精細,與天然石質相映成趣,也是當時的一種風尚。

以殘碑石磨製作硯者明清以來風氣頗盛,用漢唐殘碑碣石片做成的硯,大多更富於趣味性,而很少付之使用。

四大古硯

端硯

端硯從唐代起,端硯、歙硯、洮河硯和澄泥硯被並稱為“四大名硯”,其中尤以端硯和歙硯為佳。

一、端硯端硯,始於唐代,盛於宋。端石出產於廣東省高要縣和肇慶市一帶,其顏色以紫色為主調(分為青紫———紅紫十多種),另有灰色、青黑色、青色和綠色等。其主要特點是石紋豐富,有青花紋(硯面上帶有青黑色花紋)、硃砂釘(如堅硬的紅色釘頭般的斑點)、五彩釘等,另有形似動物眼睛的“石眼”。端石的“石眼”為輝綠岩凝結物,也有石連蟲化石。其中的“鴝鵒眼”形似八哥眼,圓暈中還有“瞳仁”,是“眼”中上品。

鑑別硯時,用手指敲打硯,聽其聲。發出金屬聲的,表明石質堅硬、密度高;木聲表明石質溫和,密度低;若發出的聲音似瓦聲,則表明石質粗糙。古人將端硯的特點概括為“溫潤如玉,扣之無聲,縮墨不腐”,這表明“無聲”的端硯為上品。“無聲”的硯,並不是指敲打時聽不到聲音,而是發出的聲音溫和、細微。值得注意的是,硯石時發出的聲音也取決於硯的厚度。

端硯上的紋彩和石眼是在長期的地質作用下形成的天作之美。端硯的紋彩有青花、魚腦凍、蕉葉白、玫瑰紫、胭脂火捺、豬肝紫、冰紋、翡翠、金星點、金銀線、馬尾紋、天青等,其中青花又分玫瑰紫青花、子母青花、雨霖牆青花、蛤肚青花、蟻腳青花、點滴青花、魚仔隊青花等,文人雅士們窮其辭藻,把端硯形容得百花齊放。端硯的石眼名稱也很多,如鶴哥眼、雞翁眼、貓兒眼、鴨鴿眼、綠豆眼等,其中以貓兒眼最奇妙,瞳中垂一直線。總體上我們將其分為活眼、死眼和淚眼。活者限瞳外有數重眼暈;死者瞳外無暈且內外焦黃;淚者整眼朦朧昏澀且眼下見滴水狀。活眼叉以暈層愈多愈青碧且直徑在1厘米以上為極佳,死眼居其次,淚眼為再次,但有眼端硯總比無眼端硯要好。

歙硯

歙硯二、歙硯歙硯,出產於江西省婺源縣與安徽省歙縣交界的龍尾山一帶(羅紋山)。歙硯始采於唐代開元年間(713年—741年),於南唐時期興盛起來,南唐李後主曾派專門的硯務官製作官硯。歙硯還一度得到歐陽修,蘇東坡等人的推崇。

歙硯的石品很多,主要分為羅紋類、眉子、眉紋類及金星和金暈類。古代稱:“羅紋硯,其紋如羅絲精細,其色青瑩,其理堅密。刷絲羅紋硯銀色刷絲如發之密”。金星羅紋,是指硯面融有穀粒的結晶物,在光線照耀下猶如天空星斗,金星久研磨而不褪,且越磨越亮,是歙硯中的佳品。眉子硯,“紋若甲痕,如人畫眉,遍地成對”。

三、洮河硯洮河硯,產於中國甘肅省臨潭縣境內洮河,故而得名,它已有1000多年的歷史。洮河硯取材於深水之中,非常難得,是珍貴的硯材之一。洮河石質地細密晶瑩,石紋如絲,似浪滾雲涌,清麗動人。洮石有綠洮、紅洮兩種,其中尤以綠洮為貴。洮硯適用於雕刻大面積的圖意,雕刻手法有浮雕、透雕、高浮雕等,其雕工質樸,清晰感強。

四、澄泥硯澄泥硯屬陶瓷硯的一種非石硯材。其製作方法是:以過濾的細泥為材料,摻進黃丹團後用力揉搓,再放入模具成型,用竹刀雕琢,待其乾燥後放進窯內燒,最後裹上黑臘燒制而成。澄泥硯的製作始於晉唐時期,興盛於宋朝。其特點是質地堅硬耐磨,易發墨,且不耗墨,可與石硯媲美。澄泥硯的顏色以鱔魚黃、蟹殼青和玫瑰紫為主。唐時,虢州(今河南靈寶縣南)已成為制澄泥硯的著名產地,在現代,澄泥硯的產地有河南洛陽、河北鉅鹿、山東青州、山西絳縣、湖北鄂州、四川通州和江蘇寶山等地。

舊硯價值

洮河硯

洮河硯舊硯在於他的歷史文化價值,還有工藝上的審美價值。新硯在於工藝上的審美與名人硯決定這硯的價值。文物價值、工藝價值、收藏價值、使用價值。

舊硯的人文歷史價值,這就是拋開硯的石質、形制、雕工等方面去看的,舊硯包含的信息量是新硯不能比擬的,這點相信大家都會同意,那么新硯在將來是否會與現在的舊硯有同樣的人文歷史價值呢,我認為不會,因為現在的硯包含的人文信息很少,比如硯銘。

古硯其硯石的形成是因地殼運動、變化和發展,需數億萬年的地質作用的風化、搬運、沉積、成岩等和某些火山作用形成的產物,經過變形、變質而形成的,屬不可再生資源,其不可再生價值的珍貴性也就不言而喻。

南唐中主李璟、後主李煜父子精於制墨,喜愛歙硯,並稱“澄心堂紙、李延珪墨、龍尾天下冠”以來,歙硯石歷經了唐、宋、元、明、清的不斷開採,及建國後的有序開挖,近一千二三百年的開採流通,從另一角度說明了龍尾石數量越來越少,其表現出來的稀有價值已相當明顯,有感觸,從唐初武德年間以來的端硯及後來大多的名硯亦是如此。

舊硯其發墨的使用價值是其重要的特徵,原因是大多硯石受覆蓋之壓延,地力之蘊熱,吸收了日月之光耀,經歷了風雨的滋露,有著發墨、濕潤、堅細的優點,特別是其物質的組成非其它眾石所能替代或彌補。歷代書畫大家使用後所得出的發墨效果和今天的科學闡述已說明了這一點。

硯石載體的不可再生性、稀有性、不可替代性從物質角度說明了硯石物以稀為貴的一面。隨著生產工具的不斷改進發展,文學藝術的不斷繁榮,硯雕技藝的普及、研究和推廣,職業硯雕藝人的出現,技藝方面的規範傳承新硯相比古硯在非物質價值方面已凸顯優勢了。

在市場經濟繁榮的今天,隨著人們物質基礎的不斷改善。追求文化、藝術、收藏的精神享受是一種必然,是人類自身發展的需要,也是文化、藝術、收藏的客觀土壤,新硯在繼承古硯的優勢外還強調了給人以美的啟迪和震憾,其文化裝飾和藝術收藏價值大有體現。

舊硯識別

舊硯

舊硯古硯亦存在真偽和優劣問題,判斷年代,鑑別真偽,品評優劣同樣是需要研究的。硯台是一種包括文學、歷史、繪畫、書法、雕刻等的綜合藝術品,它表現在造型、質地、紋飾、款識、裝潢等各方面,這幾方面都存在著真偽與優劣問題。由於每方古硯的具體情況不盡相同,故而不宜定其哪一條為主要或次要,還要視具體情況進行分析。

造型

造型即硯台的形狀。在研究硯史時可以概括出每一個時代的主要造型。掌握了這些,當遇到硯台時,則可初步從硯形上劃分出它是哪個朝代的作品。一般來講,唐、宋以前的硯形區別比較明顯,而明、清時期的硯形則比較接近,有時不易區分,可以藉助其他方面來定其年代。這裡要注意的是仿造古代造型,做舊以冒充古物的現象。現代工藝美術工作者仿古之作,無可非議,但不能做舊冒充古代作品,以假亂真,這就要仔細觀察它的各個方面,刀口是否生澀,紋飾和硯的年代是否合套。當然這些方面也可以做舊,這就需要有敏銳的觀察力。有一次某藏硯者持一四足長方硯,硯池上端有立體雕刻,來者說是六朝,但給人的初步印象是新作,尤其是立體雕刻無一點古樸跡象,硯身的包漿為塗蠟所為。

1.質地

硯的材質有本身優劣及替代問題。優劣的問題比較好解決,材質細潤如膚,石品豐富為優,粗糙為劣;泥質要堅潤耐磨,疏鬆滲水者不可取。出產硯石的地方很多,但為打開銷路,常見冒充名硯材之名,紫色石材均稱之為端石,綠色石材均稱之為綠端、洮河石、松花石,疏鬆的黃色石稱為澄泥。其實,只要硯材好,何必以它石之名掩己之優?就以本來產地命名有何不可?久而久之,使用者定會認可,必定名顯於世。解決的辦法只有以原產地的石材作為觀摩的標本,並閱讀有關資料,熟悉各種主要石材的特徵,掌握分辨石材種類的技能。當然,目前出現的新石材,認識它,掌握它,也是非常必要的。同樣一種石材,古代與現代亦有所不同。古代硯由於經歷久遠,受自然或人為的溫度、濕度及其他因素的浸漬,會形成一層保護層,一般古物均有這種情況,習慣稱之為“包漿”,而現代石材仿造古物,就不易仿製出它歷經滄桑的面目。“包漿”也有仿製的,但均浮在表面,像塗了層顏色。

2.紋飾

硯上的紋飾雕刻,從古代到近代,總的趨勢是由無到有,由簡單到複雜,紋飾越來越繁縟,雕刻越來越細膩,晚期則又顯示出地區特點。紋飾上的最大問題是後刻紋飾。原裝原刻,是在制硯時與硯形製作及花紋裝飾一次完成,這種硯經過若干年後,它的紋飾不會與硯格格不入,不會給人以硯是硯、花紋是花紋的兩種感覺。如果硯的製作與紋飾非一次性雕刻,則屬於後作紋飾。古硯在流傳過程中,有的人為了增強藝術效果,提高硯的身價,將硯加以美化,反而畫蛇添足,不但增加不了硯的價值,還會降低硯的價值。鑑別者除了要看刻花刀口是否生澀,包漿是否滲入,還要看所刻花紋是否與硯形時代相符,更是借鑑同期其他藝術的風格特徵,如石刻、玉雕等等。例如漢代龍形蓋鈕三足石硯,其雕刻是漢代石刻簡約、概括、質樸的風格,如果刻上清代龍紋及紋飾,則不倫不類,一看便知是後作紋飾。

澄泥硯

澄泥硯3.銘文

這是一個比較複雜的問題。硯銘包括器物的雅名、收藏款識、記事、詩詞等。除了硯堂用於磨墨,水池蓄水不能銘刻,其他部位均可作銘文。凡經名人收藏、署款,均可提高硯的身價,而且銘文的書體及內容還是劃定年代的依據,故而某些人為了抬高其身價,常以偽造名人款識,欺世盜名,給後來鑑別者增添許多麻煩。

從硯的優劣看銘文的真偽。名人硯、名收藏家藏硯、御硯,質優銘精。銘文大多可以確認。反之,粗俗不堪的硯刻上顧二娘款、或某大名頭,則多數為偽銘。

眾多名家在一方硯上作銘,則要注意它們的排列,字跡是否雷同,刀法是否接近等。

銘文的筆跡亦有包漿,不能生澀、露白渣,作的包漿與陳年的包漿大相逕庭。

上述諸項,只是一些常遇見的問題,實際中還會有許多問題出現,要再三斟酌,達到合情合理,不能一見銘款就認為是真。

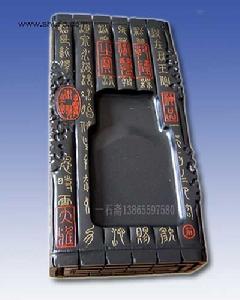

4.裝潢

硯台的外包裝亦是不可忽視的方面。硯盒不僅有著保護硯台的功能。也往往帶有時代感和收藏特徵,亦是鑑定硯台的輔助依據。清代尤重裝潢盒的美化,甚至喧賓奪主,硯盒有時就是一件工藝品。有的大收藏家作的硯盒有一定格式特色,遇見同樣的多了就可以認識它。有的收藏者不忍心在硯上刻銘題跋,於是施於囊匣之上,這種囊匣就有很重要的資料價值,是鑑定硯台的輔助依據,即便有損,也不能拋棄,要保存。關於硯盒大約有幾種情況需要注意:原配盒,硯與盒同時製作;早年收藏者作盒;舊硯作新盒,把新盒做舊,冒充原裝;舊盒作新硯冒充舊硯。前兩種情況可無須用力,而後兩種情況則需注意。現在作盒子冒充原裝或舊盒子裝新硯無非是想抬高硯的經濟價值,故而要仔細觀察硯台放在盒子裡是否合適,是否緊的拿不出來或硯在盒子裡亂動,盒底有無與硯長期接觸的印痕,有無墨銹,盒子有無包漿等等。

總之,上述各項均要合情合理,統一和諧,才能作出比較確切的結論。

文房用品

明代屠隆在《文具雅編》中記述了四十多種文房用品,通常較為常見的有:

筆架:又稱筆格、筆擱,供架筆所用。往往作山峰形,凹處可置筆。也有人物和動物形的,或天然老樹根枝尤妙。

筆筒:筆不用時插放其內。材質較多,瓷、玉、竹、木、漆均見製作。或圓或方,也有呈植物形或他形的。

筆洗:筆使用後以之濯洗餘墨。多為缽盂形,也作花葉形或他形。

墨床:墨研磨中稍事停歇,因磨墨處濕潤,以供臨時擱墨之用。

墨匣:用於貯藏墨錠。多為漆匣,以遠濕防潮。漆面上常作描金花紋,或用螺細鑲嵌。

鎮紙:又稱書鎮,作壓紙或壓書之用,以保持紙、書面的平整。常作各種動物形。

水註:注水於硯面供研磨,多作圓壺、方壺,有嘴,也常作辟邪、蟾蜍、天雞等動物形。

硯滴:又稱水滴、書滴,貯存硯水供磨墨之用。

硯匣:又稱硯盒,安置硯台之用。以紫擅、烏木、豆瓣摘及漆制者為佳。

印章:用於鈐在書法,繪畫作品上,有名號章、閒章等,多以壽山石、青田石、昌化石等製成,也有銅、玉、象牙章等。

印盒:又稱印台、印色池,置放印泥。多為瓷、玉質,有圓有方,分蓋與身兩部分。

筆掭:又稱筆硯,用於驗墨濃淡或理順筆毫,常製成片狀樹葉形。

臂擱:又稱秘閣、擱臂、腕枕,寫字時為防墨玷污手,墊於臂下的用具。呈拱形,以竹製品為多。

詩筒:日常吟詠唱和書於詩箋後,可供插放的用具。多以竹製,取清雅之意。