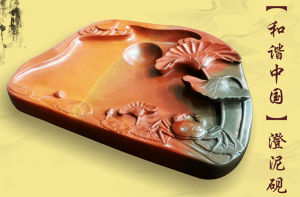

概述

澄泥硯是中國漢族工藝品之一,傳統書法用具之一,始於漢,盛於唐宋,迄今已有千餘年歷史。從唐代起,端硯、歙硯、洮河硯和澄泥硯被並稱為“四大名硯”。

澄泥硯用特種膠泥加工燒制而成因燒過程及時間不同,可以是多種顏色,有的一硯多色,尤其講究雕刻技術,有浮雕、半起胎、立體、過通等品種。澄泥硯由於使用經過澄洗的細泥作為原料加工燒制而成,因此澄泥硯質地細膩,猶如嬰兒皮膚一般,而且具有貯水不涸,歷寒不冰,發墨而不損毫,滋潤勝水可與石質佳硯相媲美的特點,因此前人多有讚譽。今日所見古澄泥硯極為稀少,上品更是難求。

簡介

雙龍戲珠

雙龍戲珠澄泥硯以沉澱千年黃河漬泥為原料,經特殊爐火燒煉而成,質堅耐磨,觀若碧玉,撫若童肌,儲墨不涸,積墨不腐, 厲寒不冰,呵氣可研,不傷筆,不損毫,倍受歷代帝王、文人雅士所推崇,唐宋皆為貢品。武則天、蘇東坡、米芾、朱元璋均有所鍾,並著文記之;乾隆皇帝讚譽:撫如石,呵生津。其功效可與石硯媲美,此硯中一絕。宋代李之彥《硯譜》載:“虢州泥,唐人品硯以為第一,今人罕用。”澄泥硯細膩堅實,形色俱佳,發墨而不損毫,滋潤勝水可與石質佳硯相比肩。

澄泥硯不施彩釉,採用科學周密的原料配方,精心的藥物熏蒸,特殊的爐火燒煉,使之自然窯變,同窯之中的澄泥硯幻變神奇、色彩各異、無不巧奪天工、不但保持了史書記載的名貴顏色,而且燒制出古硯從未有過的花石紋,其紋理天成,美妙多姿,令人嘆為觀止。具備古硯“澤若美玉、擊若鐘磬、 易發墨、不傷筆、冬不凍、夏不枯、寫字做畫蟲不蛀等特點。

澄泥硯用特種膠泥加工燒制而成因燒過程及時間不同,可以是多種顏色,有的一硯多色,尤其講究雕刻技術,有浮雕、半起胎、立體、過通等品種。硯體形有圓、橢圓、半圓、正方、長方、隨意形的。雕式有號、耳瓶、二龜坐浪、海獸哮月、八怪斗水、仿古石渠閣瓦等立體硯。平面雕刻有山水人物、草樹花卉、走獸飛禽;又有犀牛望月、台山白塔、嫦娥奔月等。這些雕硯刀筆凝練,技藝精湛,狀物摹態,形象畢肖,靈通活脫,逗人情思。置於桌畔案頭,既是文房中實用的四寶之一,又是供觀賞的藝術珍品。

製作工藝

澄泥硯由於使用經過澄洗的細泥作為原料加工燒制而成,因此澄泥硯質地細膩,猶如嬰兒皮膚一般,而且創新澄泥硯具有貯水不涸,歷寒不冰,發墨而不損毫,滋潤勝水可與石質佳硯相媲美的特點,因此前人多有讚譽。澄泥硯由於原料來源不同、燒制時間不同,具有鱔魚黃、蟹殼青、綠豆砂、玫瑰紫等不同顏色。澄泥硯一般注重圖案,講究造型,器物線條凝練。

製作方法

澄泥硯

澄泥硯宋人蘇昀簡在其著的《硯譜》中對澄泥硯的製法簡述如下:“作澄泥硯法:以瑾泥令入於水中挼之,貯於瓮器內。然後別以一瓮貯清水,以夾布囊盛其泥而擺之,俟其至細去清水,令其乾。入黃丹團和溲如面作二模,如造茶者,以物擊之,令至堅。以竹刀刻作硯之狀,大小隨意,微陰乾,然後以利刀刻削。如法暴過間空垛於地,厚以稻糠,並黃牛糞攪之,而燒一伏時。然後入墨臘貯米醋而蒸之五七度。含津益墨亦足亞於石者。”上述之法在今天未必適用,但其工藝繁雜可見一斑,況實際操作之法比此還要繁雜得多。宋代的《賈氏談錄》和《文房四譜》中的說法,大致是取河床下的泥,淘洗後,用絹袋盛之,口繫繩再拋入河中,繼續受水沖洗,如此二三年之後,絹袋中的泥越來越細,然後入窯燒成硯磚,再雕鑿成硯。

澄泥硯的工藝十分講究,一般是用絲絹陶泥沉澱所得的極細的泥料經處理後製作而成,也可利用河水自然沉積於絹袋中的細泥製作。然後把河泥曬的微乾,加入黃丹等料,再放在泥模中,泥壓緊成坯,用竹刀刻成硯的大體形狀,然後再用金屬刻刀進行精雕細琢,在日光下曝曬乾燥,加麥糠等入窯中燒成陶質,取出後加墨蠟、米醋上籠蒸一下,這樣就最終製成,其質地堅硬細密,發墨而不傷筆頭,前人多有讚譽,明代高濂贊其曰:"澄泥硯'品硯以為第一,因其質細如石,其堅如玉故耳'。其性能有:'一匙之水,經旬不涸,一窪之墨,盛暑不乾"。

今日所見古澄泥硯極為稀少,上品更是難求,其原因之一,恐怕就在於製作工藝繁複而產量甚低了。加上石硯中的佳硯理當比泥硯更勝一籌,流傳久遠者當然比泥硯更多。到清代,澄泥硯己經沒落衰微,偶有較好的,也多是世俗之品。

新安澄泥硯

澄泥硯

澄泥硯新安縣早在唐代就盛產澄泥硯,為唐宋貢品。其質堅如石,溫潤細膩,與後起之端硯,歙研,洮硯並稱為中國四大名硯。20世紀八十年代起,新安民間工藝美術界志士,立志挖掘古代制硯的工藝技術,傳承這一歷史文化瑰寶,經歷多年的艱難探索,終於在繼承制硯的古老工藝,技術的基礎上,融會現代科學手段,探索整理出一套獨特的制硯工藝,使這一傳統文化產品的倒恢復和繼承。

和平鴿

和平鴿新安現在已經有八個生產廠商,產品種類達300種一上。一批批硯林精粹不斷推出,深受國內外業界青睞,並迅速走紅日本,台灣,韓國,加拿大,美國,英國,法國,澳大利亞,新加坡等地。2002年10月被洛陽市人民政府確定為三大旅遊產品之一(澄泥硯,唐三彩,青銅器)。目前,新安澄泥硯已經發展成為知名文化產業,特別是黃河泥都澄泥硯廠,新安縣澄泥硯廠,河洛澄泥硯廠,華夏澄泥廠,龍龜澄泥廠等都具有較高的知名度。

澄泥硯廠的產品皆手工製作,造型優美典雅, 品種繁多,達二十多個系列百餘種。無論“龜蛇硯、老牛望月硯、荷塘情趣硯、彌勒硯、壽星硯、牡丹硯、 子母葫蘆硯、九九歸一硯、生生不息”硯、“三陽開泰”硯、 “揚眉吐氣”硯、龍鳳呈祥硯......等,皆古樸 凝重、典雅脫俗、形神兼備、步圖精道、寓意深遠、 雕藝空前。“黃河母親”硯、““龍馬負圖”硯、“金龜獻書”硯、“龍門大佛”硯、等更將中華文化與制硯藝術融為一體,硯中 名品――枯竹硯,將蟲蛀之跡,老裂之痕製作得渾然天成。

國畫大師潘潔茲、李奇茂(台灣)及書畫名家邵華澤、王綺等皆題詞賦詩、著名攝影家徐肖冰、侯波專門為華夏澄泥硯攝影拍照。

絳州澄泥硯

澄泥硯

澄泥硯位於中國北部山西省的新絳縣,古稱“絳州”。絳州澄泥硯始創於唐代(公元618~907年),歷史悠久,當時曾被列為“貢硯”。後來由於種種原因,到清代(公元1644~1911年)時其製作工藝就已失傳。隨著澄泥硯製作方法的失傳,絳州澄泥硯的生產出現了一個近三百年的斷檔;直至20世紀80年代末,版畫藝術家藺永茂攜其子藺濤歷經千辛萬苦終將澄泥硯恢復生產後,絳州澄泥硯又重新在硯海中展露新姿,重新成為古城絳州的一大地方特產。

絳州汾河灣的泥質乾強度偏高、手感滑膩、無砂、可塑性高、韌性強。這也從一個側面說明為什麼絳州澄泥硯能以唯一的非石質硯躋身中國四大名硯之中。硯,它的實用功能是磨墨,最根本的要求就是要細膩滋潤容易發墨,並且墨汁細勻而無雜質。在同樣的硬度下,由於澄泥硯是用泥土燒制,研磨後硯面的光滑度肯定會遜於石硯,同時卻增加了澄泥硯的滑動摩擦係數,也就是說,澄泥硯比同等硬度的石硯發墨程度要好。陶的燒成溫度在900℃-1000℃左右,瓷的燒成溫度在1300℃以上,而絳州澄泥硯的燒成溫度正是介乎於兩者之間。制陶工藝是澄泥工藝的先導,它的發展孕育創造了澄泥工藝,制陶工藝升華的結果,是瓷器的出現。澄泥工藝是獨立發展的結果,歷史上的澄泥硯、紫砂器的問世證明了它的存在,直至今日仍有著它獨特的藝術魅力,更顯示了它的價值,它是介於陶與瓷中間的另一路產品,歸類於炻器。但澄泥硯又具有研磨工具這一特殊性,燒制時的技術要求就高了許多;控制溫度是把握質量的關鍵之一:燒制時的溫度過高就會瓷化,墨在硯上打滑,發墨功力差,不可取;若燒制時火候不夠,就會燒成陶質,硬度差,磨墨時泥磨俱下,更不可取。所以,煅燒工藝是製作澄泥硯最為複雜的一個環節,澄泥硯的顏色、硬度、瑩潤程度等都與此密切相關。藺氏父子正是在這一關鍵環節的研製上取得了突破,燒制出了色彩絢麗、造型生動的鱔魚黃、綠豆砂、玫瑰紫、硃砂紅等各種品相的澄泥硯。

在造型藝術上,澄泥硯也別具一格。它十分注重圖案和造型,雕刻形式多樣,色澤典雅秀麗,顯得極為古樸大方。現在澄泥硯已發展出近百種造型,種類繁多。

“銅沙”款伏虎澄泥硯

伏虎

伏虎該硯為清仿唐伏虎澄泥硯,細質澄泥,硯仿虎形,大若握拳,表面灰黑,胎薄質堅。硯分上下兩層,虎背為蓋,虎身為硯;採取模壓、雕刻、手捏,精製而成;身蓋相合,一隻神形兼備的老虎躍然眼前。

伏虎

伏虎虎身密布紋飾,主要有頭、腰、尾三組,鼻耳為立雕,其餘皆為淺浮雕。先看虎頭,高鼻樑,大眼睛,立耳朵,頭頂王字,吹鬍瞪眼,齜牙咧嘴,極具唐代辟邪的神韻。再看虎腰,虎背從頭至尾直排一條凸起的乳釘紋,兩邊同向各列一條凸起的圈狀紋,估計是由虎背和虎斑抽象而成。而虎尾則精雕成一條弧形向上的曲線,與虎屁股突出的鏇狀紋飾一起,構成第三組優美的圖案。4隻虎腳曲於硯底,右前腳離地,從放置平穩和矮足不易燒制變形來看,像是有意為之;虎硯因此更顯動感生機。捧硯在手,穿越時空,向前看,紋飾明顯帶有青銅器的遺韻,向後看,它簡直就是現代北方布老虎的“祖先”。

揭開硯蓋,硯身呈橢圓形,硯堂與硯池之間有弧形脊棱相隔,池作新月,堂為箕形,前低後高,與唐硯風格相符。硯堂磨痕清晰自然,上有厚重墨銹和靛青痕,擦洗難除;硯堂細膩,堅潤如石,發墨而不吸水,翻看本硯的硯蓋和硯底的背面,可見細密的麻布紋和手指壓捏痕跡;整硯完美無損,包漿自然蒼古,為不可多得的全品相實用硯。

此外,本硯與常見的清仿唐澄泥硯還有以下兩點不同,一是在硯底中央,印有雙線圍框的豎排陽文“銅沙硯”三字,字為楷書,模壓而成;二是硯體上細密的金銀色粉末,呈熔融狀深入硯體,大大地增添了本硯的研究和收藏價值。

四大名硯

現代澄泥硯從地域上可分為:山西制、河南制和山東制三大部分。各個地方的澄泥硯各有特色,山西澄泥硯色調鮮麗,河南澄泥硯色調沉著,山東澄泥硯厚實古樸。四大名硯”中的其它三種均為石硯,山東泗水魯柘硯和絳州澄泥硯是泥硯。與端、歙、洮硯齊名,史稱“三石一陶”。

中國四大名硯.從唐代起,端硯、歙硯、洮河硯和澄泥硯被並稱為“四大名硯”,其中尤以端硯和歙硯為佳。

澄泥硯產於豫西山東黃河岸邊諸地,以製作工藝獨特稱著於世,為中國歷史四大名硯之一。與端、歙、洮硯齊名,史稱“三石一陶”。

特點

澄泥硯以沉澱千年黃河漬泥為原料,經特殊爐火燒煉而成,質堅耐磨,觀若碧玉,撫若童肌,儲墨不涸,積墨不腐,厲寒不冰,呵氣可研,不傷筆,不損毫,倍受歷代帝王、文人雅士所推崇,唐宋皆為貢品。武則天、蘇東坡、米芾、朱元璋均有所鍾,並著文記之;乾隆皇帝讚譽:撫如石,呵生津。其功效可與石硯媲美,此硯中一絕。

澄泥硯以“硃砂紅、鱔魚黃、蟹殼青、豆綠砂、檀香紫、為上乘顏色,尤以硃砂紅、鱔魚黃最為名貴。華夏澄泥硯不施彩釉,採用科學周密的原料配方,精心的藥物熏蒸,特殊的爐火燒煉,使之自然窯變,同窯之中的澄泥硯幻變神奇、色彩各異、無不巧奪天工、不但保持了史書記載的名貴顏色,而且燒制出古硯從未有過的花石紋,其紋理天成,美妙多姿,令人嘆為觀止。經專家評鑑確認,完全具備古硯“澤若美玉、擊若鐘磬、易發墨、不傷筆、冬不凍、夏不枯、寫字做畫蟲不蛀等特點。

歷史

澄泥硯始創於唐代(公元618~907年),歷史悠久,當時曾被列為“貢硯澄泥硯”。後來由於種種原因,到清代(公元1644~1911年)時其製作工藝就已失傳。隨著澄泥硯製作方法的失傳,絳州澄泥硯的生產出現了一個近三百年的斷檔;直至20世紀80年代末,版畫藝術家藺永茂攜其子藺濤歷經千辛萬苦終將澄泥硯恢復生產後,絳州澄泥硯又重新在硯海中展露新姿,重新成為古城絳州的一大地方特產。

澄泥硯的學術研究

澄泥硯是四大名硯中唯一一種由泥合成的名硯,它色彩多變,造型獨特,在中國硯文化的歷史長河中,澄泥硯占據非常重要的地位,歷來被文人墨客所推崇。澄泥硯具有“貯墨不耗,積墨不腐、呵氣生津,觸手生暈、發墨而不損毫的特點。澄泥硯由泥而來已是不爭的事實,那么為什麼筆者還要把澄泥硯姓什麼作為命題來探討呢?

這要緣於前段時間做澄泥硯的經歷。

我有幸隨俞飛鵬大師一起做了一批試驗性質的澄泥硯,這次做澄泥硯,我們目的很明確,就是要另闢溪徑,做出和當下市面上不一樣的澄泥硯。當我第一次從俞飛鵬大師那裡聽到“澄泥硯姓泥而不姓石”的時候,心頭不禁為之一震,真是一語驚醒夢中人啊。到底有多少制硯者能想到澄泥硯姓“泥”而不姓石呢?多年來,澄泥硯雖貴為名硯,但因歷史的原因,它的傳承出現了斷層。澄泥硯的製作,很大程度上是在運用模具進行,而雕刻,總是在沿襲著石硯,雖然,澄泥硯的製作者在竭盡所能,但因人的固有觀念以及泥的特性所致,人們在認識上,總覺得澄泥硯遜於石硯。澄泥硯姓什麼?澄泥硯的特色在哪裡?

出路在何方,以下,筆者就此問題談談個人粗淺的看法:

一、澄泥硯為什麼姓泥?

這似乎是一個簡單得不能再簡單的話題,知道澄泥硯的人,都了解澄泥硯由泥燒制而成。但是為什麼還要強調澄泥硯姓泥呢?因為既然姓泥,它就應該具有泥的特性。但是,在當今澄泥硯的製作中,人們往往忽略了它的泥性,而用模具的方式框著它,固化它,用石硯的成硯面貌來修正它,細化它,結果,做出的澄泥硯不僅既失去了泥料的本真,泥味,同時,亦達不到石硯的細膩和逼真,一方本可以自然出趣,個性分明的名硯,或因此被扼殺在一個錯誤的認識里。所以我認為,澄泥硯應當姓泥,因為只有姓泥,才能展示她的獨有,個性,不可多得,才能回歸名硯的本來,再現名硯的輝煌。1、古今澄泥硯的比較

(1)、古代澄泥硯

硯的型制變化,最根本的一次變化是從“研”到“硯”的變化,作為非石質硯,澄泥硯代表著古代合成硯的製作高峰。遠在

漢唐,澄泥硯一度非常流行,從型制來看,宋代澄泥硯更是變化多端,如珍藏在台北故宮博物院的澄泥虎符硯和蕉葉硯,較唐時的澄泥硯更是讓人耳目一新。在尚武

輕文的元代,澄泥硯雖遠不如唐宋時期的鼎盛,但是民間制硯並未中斷,多以動物型、人物型、花卉型為主體。明代,澄泥硯不僅注重造型,色調更是異彩紛呈,雕刻技藝也更加細膩豐富,最典型的代表作莫過於硃砂紅荷魚硯,同時,帶有文學色彩的硯銘也被雕刻到硯台上,從而使明代澄泥硯從實用工具開始步入收藏品和藝術品的行列。而到了清代,隨著製作,風貌上的一味仿古,澄泥硯逐漸步入衰落期,澄泥硯的歷史出現了斷層。

(2)、現代澄泥硯

現代澄泥硯從地域上可分為:山西制、河南制和山東制三大部分。各個地方的澄泥硯各有特色,山西澄泥硯色調鮮麗,河南澄泥硯色調沉著,山東澄泥硯厚實古樸。以呈現的雕刻風貌論,當下澄泥硯,大部分沿用的是石硯的風貌,甚至大量依循,效法石硯手法。

(3)、澄泥硯的學術研究

作為四大名硯之一,澄泥硯的研究價值顯而易見。以古硯譜和當代出版的硯著看,澄泥硯的學術研究,以記錄古硯或古法制澄泥的居多,研究澄泥硯製作方向的極少,研究澄泥硯如何燒制,窯變的產生與變化的更是鮮見。似乎澄泥硯沿用固有的雕刻方法已是既定的不可變更的模式,至於澄泥硯姓什麼,澄泥硯應怎么樣,它有怎樣的獨具一格的硯雕語言,作品是否有硯雕家獨到的個性,具地域人文特色,是否靈動機變,不泥一格,隨泥隨心則鮮見論及。不少人以為,當下澄泥硯的面貌,只是泥料的問題,與制硯者無甚關聯。也因此,讓很多人產生了誤解:以為澄泥硯就是那樣,只能這樣……

2、澄泥硯和石硯的比較

澄泥硯和石硯比,比什麼呢?它的材質不同,決定了澄泥硯和石硯的製作手法不同。

(1)、從材質而論

澄泥硯以材質而論,它姓“泥”,而石硯姓“石”。兩類不同的材質注定了不同的品性、從而影響到它的造型、構圖、以及

雕刻等種種手法的不同。在對澄泥硯做了大膽的創新和嘗試後,俞飛鵬大師曾對它們各自的特性作了如下形象化的概括:“如果說,做石硯的功夫是少林功夫,那

么,做泥硯的功夫更像是綿柔的太極。又如果,石硯是男人,充裕的是陽剛之氣,那么,泥硯如女性,流溢的則是和柔之美。”

(2)、從硯的雕刻到成型而論

在親歷試驗性質的澄泥硯研製過程中,筆者目睹了俞飛鵬大師手制澄泥硯的全過程,並有幸參與其中,這批澄泥硯,沒有一方經由過模具,更沒有刻意比照石硯的雕刻,沒有圖紙,沒有雷同,一團泥拿在手中,全是靈感的再現和胸有成竹的操作,泥聽話了,硯就自然了,這就是天人合

一。它沒有硯石的硬度,只有讓你觸手可及的溫柔和沁人心脾的泥的清香。於是,美妙的構思在手中幻化成不同的造型,多彩的圖樣,筆者第一次體驗到和做石硯完

全不同的感受和興奮。原來,硯也可以這樣做!正如俞飛鵬大師所言:“泥硯的魅力在泥性,做澄泥硯,不應等同於做石硯。”

是啊,一塊石料拿在手中,你可以從不同角度,去審視它、描繪它。任何一處石品或是石色,都會影響到你的構思,你的創意,你會為它激動,也會為它煩惱。而做澄泥硯,你面對的只是一團綿軟的泥,你要用自己的心智去開發它,創造它,表現它最美的一面。

二、理解澄泥硯姓“泥”的必要性

對於石硯來說,我們只能做減法,對於澄泥硯而言,我們要做的是可加可減。明白澄泥硯的泥性,對於未來澄泥硯的傳承和發展有著舉足輕重的作用。時下如工廠生產產品一樣用模具生產澄泥硯的做法,無疑會給當前澄泥硯的市場雪上加霜。同樣,那種生硬照搬石硯的雕刻手法,也會因泥的特性和石硯完全不同,最終成型的澄泥硯不過是在努力地步石硯的後塵,這樣做出的泥硯,不但線條生分,更無藝術性和創造性可言。所以倡導,理解澄泥硯姓“泥”,很有意義,非常必要。

1、理解澄泥硯姓“泥”的科學意義

任何一件事物都有它遵循的規律,作為四大名硯之一的澄泥硯也不例外。運用獨具匠心的智慧去構築一方硯固然重要,但不

講科學、不從澄泥硯泥的特性出發去做硯,無疑會造成事倍功半之後果。到最後耗時費力,做出來的硯仍然達不到理想的效果。所以理解澄泥硯姓“泥”的科學意義,可以避免走彎路或少走彎路。

2、理解澄泥硯姓“泥”的藝術價值

一方硯的收藏價值和藝術價值,體現在硯雕者的綜合素養以及他的雕刻水平上。作為泥硯,更有硯雕者對泥性的認知和發掘上,只有這樣,他才能了解泥,和泥進行溝通,進行對話,才能把具有硯的語言和泥的符號的作品呈現在大眾面前。當一部作品能和它的收藏者融入到一起的時候,才能引起收藏者的共鳴。所以說,理解澄泥硯姓“泥”對提升一方硯的藝術價值非常重要。

3、理解澄泥硯姓“泥”的創新意義

勿容置疑,這種個性化的澄泥硯的做法,給當今澄泥硯的市場注入了新鮮血液。當市場上那種你一方,我一方,方方都一樣的澄泥硯消失在某個角落的時候,相信作為四大名硯之一的澄泥硯,會再度回到收藏者的視野當中。繼承傳統,而不是一味地固守傳統,讓創新的風尚把傳統的東西發揚光大,既是歷史賦於我們的重任,也是我輩共同努力的方向。希望有一天,當這種創新的清風吹遍硯林每一個角落的時候,澄泥硯也會像其它名硯一樣被眾多收藏者青睞和追捧。

相關記載

唐宋之間,端、歙尚處初創階段,人們評價澄泥硯為“硯中第一”。宋代李之彥《硯譜》載:“虢州澄泥,唐人品硯以為第一,今人罕用。”澄泥硯細膩堅實,形色俱佳,發墨而不損毫,滋潤勝水可與石質佳硯相比肩。

清代《硯小史》云:“澄泥之最上者為鱔魚黃、黃質黑章名鱔魚,黃者色若鱔魚之背,又稱鱔肚黃,較細膩發墨,用一匙之水,經旬不涸,一窿之墨,盛暑不乾。”其次是綠砂,又叫茶葉末,蟹殼青較硬。又次為玫瑰紫。澄泥硯之所以呈現不同的顏色,是因為燒制時不同溫度所致。關於澄泥硯的製作方法宋代的《賈氏談錄》和《文房四譜》中的說法,大致是取河床下的泥,淘洗後,用絹袋盛之,口繫繩再拋入河中,繼續受水沖洗,如此二三年之後,絹袋中的泥越來越細,然後入窯燒成硯磚,再雕鑿成硯。

澄泥硯在唐宋時期就作為貢品,一直為文人墨客所稱道,與澄泥硯相關詩詞留句屢見不鮮。如唐代韓愈有《瘞硯史》——“土乎成質,陶乎成器。復其質非生死類,全斯用毀,不忍棄。埋而識之仁之義,硯乎研乎與瓦礫異。”惋惜其碎硯,宋代歐陽修在所著《硯譜》中曾贊曰“虢州澄泥,唐人品硯以為第一”。宋代文豪蘇軾有關於澄泥硯詩《次韻和子由欲得驪山澄泥硯》:“舉世爭稱鄴瓦堅,一枚不換百金頒。豈知好事王夫子,自采臨潼繡嶺山。經火尚含泉脈暖,吊秦應有淚痕潸。封題寄去吾無用,近日從戎擬學班。”黃庭堅亦在其《再和公擇舅氏雜言》中曰:“呂翁之治與天通,不但澄泥燒鉛黃。”

澄泥硯作為人工燒制而成的非石質硯,唐宋時期一度非常流行,曾經頗具規模,制硯者眾,其中最著名的澄泥硯制硯名家為宋代的呂道人,雖然根據古文獻中記載再比對當今藏硯,並未見呂道人硯真品傳世,但從古代文獻記載及流傳詩句中可以看出,呂道人澄泥硯被宋代文人墨客謂之至寶,得之為幸。

文人墨客對呂道人硯的喜好多次被寫進各類記硯的專門著作中,如宋代高似宋在其所著《硯箋》的澄泥硯款後有注,內容便是引用硯詩兩首:《山谷呂道人硯詩》,“校書天祿閣,藝竹老風煙。新書先舊物,包送比青氈。”陳簡齊《呂道人硯詩》:“君不見,銅雀台邊多事土,走上觚稜蔭歌舞。余香分盡垢不除,卻寄書林汙縑楮。豈如此瓦凝青膏,冷麵不識奸雄曹。呂翁已去泫余泣,通譜未許弘農陶。”

高似孫引用《山谷呂道人硯詩》節選自黃庭堅《奉和公擇舅氏送呂道人研長韻》:

奉身玉壺冰,立朝朱絲弦。妙質寄郢匠,素心乃林泉。

力耕不罪歲,嘉穀有逢年。校書天祿閣,蓺竹老風煙。攜提寒泉泓,松煤厭磨研。藉甚在台省,六經勤傳箋。諫草蠹穿穴,江湖渺歸船。春官酌典禮,日月麗秋天。少也長母家,學海頗尋沿。諸公許似舅,賤子豈能賢。轅駒蒙推挽,官次奉丹鉛。新詩先舊物,包送比青氈。繆傳黃梅缽,未印少林禪。汲井滌敗墨,蒼珪謝磨鐫。玉蟾瀉明滴,要須筆如椽。眷求盡耆德,舅氏且進遷。山龍用補袞,舟楫功濟川。當身任百世,舊學不虛捐。私持殺青簡,緝綴報餐錢。屢書願無愧,儻繼麟趾篇。

《呂道人硯詩》節選自陳去非所作《許東之教授惠澤州呂道人硯為賦長句》:

君不見銅雀台邊多事土,走上觚稜蔭歌舞。余香分盡垢不除,卻寄書林汙縑楮。豈如此瓦凝青膏,冷麵不識奸雄曹。呂公已去泫余泣,通譜未許弘農陶。暮年得君真耐久,摩挲玉質雲生手。未知南越石虛中,亦有文章似君否。西家撲滿本弟昆,趣尚清濁何年分。一朝墮地真瓦礫,莫望韓公無瘞文。

又如何薳《春渚紀聞》中《記研》篇所載澄泥研(硯)項:“悟靖處士王由天誘所藏澄泥研,正紫色,而堅澤如端溪石,扣之鏗然有聲,以金鐵劃之了無痕瑩,或疑是澤州呂老所作,而研首無呂字,其制巧妙非俗士所能為。天誘云:米元章見之名孫真人研,是非故無所稽考,自是一種佳物也。”此處一可見當時澄泥硯品質之好,二可見呂道人硯之名聲,三從米元章米芾之語可推知當時制澄泥硯名家者並非呂道人一人而已。

唐宋時期是中國古代經濟文化都高度發達的時期,明代藝術家陳繼儒曾在《妮古錄》中說道:“文人之有硯,猶美人之有鏡也,一生之中字相親傍,故鏡須秦漢,硯必宋唐。”澄泥硯亦是在唐宋時期最為流行,宋代更是澄泥硯製作的高峰時期,在宋代商業發達、藝術品市場書畫市場都形成一定規模的背景之下,盛名之下的澄泥硯甚至開始有了仿造名家名硯名品的出現。如《春渚紀聞》中便說到呂道人死後其澄泥硯製法失傳,而湯陰人就盜用呂道人之名仿冒其製作的澄泥硯,而且為數不少。仿冒的澄泥硯在當時京師售價不滿百錢,而呂道人澄泥硯的真品則十萬錢也不一定可以購得。足見澄泥硯當時已成為商品流傳,而名家澄泥硯更是千金難求,為人稱道。

產地

產于山西忻州地區定襄縣河邊村,原產地為山西南部的絳州。如今河邊村生產澄泥硯已成規模,而且技藝越精。到河邊民俗博物館旅遊的客人,大多要購買一方澄泥硯作為紀念。

硯在古代又稱“研”,用來研磨顏料或墨,是作書、繪畫必備的文具。隨著歷史澄泥硯的發展,硯除了文具功能外,歷代能工巧匠還賦予了其藝術生命。澄泥硯始於漢,盛於唐宋,迄今已有千餘年歷史。最早產地卻莫衷一是,澄泥硯質地細膩,堅實厚古,形制多樣,窯變奇幻,為歷代文人學士所珍愛。宋代歐陽修在其《硯譜》中記載:“虢州澄泥,唐人品硯以為第一,今人罕用”。河南新安虢州澄泥硯取材於沉澱千年的黃河漬泥,經過火煅氣化,質地變瘦,非石而堅於石,非玉而美於玉,不僅是文房四寶之佳品,更是高級之工藝品,與後起之端硯、歙硯、洮硯齊名,並稱中國歷史四大名硯。

新安屬古虢州轄區,民間一直有零星製作,李中獻曾祖李廷選,跟從清末製造局陝縣張村塬上人馬寨村制硯高手王玉瑞學徒十年後回鄉傳子李虎,李虎又傳子李天祥,又傳至李德西。二十世紀八十年代傳至第五代傳人李中獻。

李中獻先生在前人的制硯基礎上承古而創新,既保留澄泥硯傳統的流程工藝,又融會現代科學技術,形成了一整套獨特的制硯技術。新安虢州澄泥硯堅實厚古,實制迥異,內涵豐富,雅俗共賞。虢州澄泥硯台全部手工製作,藥物熏蒸,火中涅槃,窯變百色,燒制出了古澄泥硯少有的鱔魚黃、硃砂紅、檀香紫、蟹殼青等名貴色彩,產品屢次榮獲各種大賽的金獎。歷經數十年不懈的努力,2003年9月河南省洛陽市新安縣被中國工藝美術協會評定為“中國澄泥硯之鄉”,澄泥硯這一古老的製作工藝得到了前所未有的發展,李忠獻的澄泥硯事跡也被央視四次拍專題片報導。2002年河南省工藝美術協會授予李忠獻“工藝美術大師”的稱號,2005年中宣部及中國文聯、中國民協授予他全國唯一的國家級澄泥硯類傳承人稱謂。虢州澄泥硯還曾被洛陽市人民政府作為禮品贈予黨和國家領導人,受到了一致讚譽。2006年新安虢州澄泥硯製造工藝被列入河南省非物質文化遺產項目保護名錄。日前,新安虢州澄泥硯被確定為中國2009世界郵展指定產品。

現代澄泥硯

洛陽黃河泥都澄泥硯始創於上世紀80年代洛陽市新安縣,1996年黃河小浪底移民,遷至孟州市,2011年在河南省省會鄭州設立黃河泥都澄泥文化推廣傳播中心——禮智堂文化傳播有限公司,集研發、設計、製作、推廣、銷售於一體。 現代澄泥硯【九龍聚財】

現代澄泥硯【九龍聚財】 禮智堂擁有國家級工藝美術大師、省級工藝美術大師和一批高級民間工藝美術師,技術力量雄厚。黃河泥都澄泥硯以“傳承千年澄泥文化、弘揚中華泥都神韻”為己任,精心致力於研製和開發黃河澄泥硯。制硯承古而創新,將中華五千年文明圖式、民俗吉祥圖式、河洛文化徽章、太極文化藝術融入硯中,雅俗共賞、多年來備受方家青睞,媒體推崇,飲譽中華。先後製作出以古都洛陽文化為主題的“盧舍那佛”系列硯、世界文化遺產“龍門大佛”系列硯、洛陽“富貴吉祥”系列硯、十二生肖“開拓牛”、“九龍聚財”系列硯、人文“一聖四傑”系列硯以及“鳥巢硯”、“荷塘情趣硯”等50多個系列,300餘種,逐步形成以澄泥文化系列產品為主導,批量化生產澄泥工藝品、澄泥壁畫,已獲得“中國國禮制定產品”、“河南非物質文化遺產”、“消費者信得過產品”等各項榮譽,並已成功申請國家註冊商標。

經過幾十年的不斷創新,黃河泥都澄泥硯榮獲國家級、省級獎項幾十個。為國家文化部、中華文化藝術院、洛陽市政府、多家重點高校、重點中學及各地政府和部門單位設計製作專用禮品硯、企業文化專用禮品硯、會議專用禮品硯、個人專用禮品硯以及特色旅遊紀念品。並已遠銷日本、韓國、英國、美國、法國等多個國家,在當今傳統文化產業已自成一家、獨樹一幟。

中國著名古硯鑑賞家蔡鴻茹研究員這樣評價新生的黃河千年澄泥硯,她說:“你們研製的澄泥硯質地細潤,刻工古樸剛勁,構圖變化多樣。在廣泛吸取各類藝術營養的基礎上,運用其自身的藝術功底,奏刀於泥硯之上,並巧妙地利用從焙燒泥質變化所形成的紋理,與雕刻相交輝,增加了硯的藝術性、觀賞性,既有傳統的古色古香,又有浪漫主義的時代色彩,是工藝品和藝術品的完美結合,為澄泥硯注入了新的生命力。

現代澄泥硯【和諧中國】

現代澄泥硯【和諧中國】 中國澄泥硯傳承人:李喜陽

李喜陽,河南洛陽人。中國澄泥硯文化傳承人、“禮智堂”創始人、黃河泥都澄泥硯製品廠總經理、“黃河泥都”澄泥硯(以下簡稱“黃河澄泥硯”)商標唯一持有人。自幼接觸並喜愛中國四大名硯“黃河澄泥硯”,十幾年來痴迷於澄泥硯的研發與推廣,以弘揚“中華傳統文化”為己任,雲集數十位民間工藝美術大師,先後研製出以古都洛陽文化為主體的“盧舍那佛”系列硯、“河圖洛書硯”、世界文化遺產“龍門大佛”系列硯、國花“洛陽牡丹”系列硯、“黃河文化”系列硯、十二生肖“開拓牛硯”、“孺子牛硯”、“九龍聚財硯”、“龍馬精神硯”、人文系列“一聖四傑硯“、“孔子硯”、“孫武硯”、“孫子兵法硯”、“和諧硯”、“一帆風順硯”等五十多個系列,三百餘種,並以形成成熟的純手工批量化生產模式、製作出的澄泥硯可與古硯媲美,觸之若童肌,扣之若金聲。雖為泥土燒制,卻重若金石。用則抳而不滑,發墨而不損毫。溫潤如玉,窯變百色,有鱔魚黃、蟹殼灰、綠豆青、玫瑰紫、墨玉黑、斑鳩灰等艷麗的色彩,寫字作畫蟲不蛀,嗅之有單單清香,備受文人墨客喜愛,多位收藏家收藏。不僅傳承了這“古老的黃河澄泥文化”,還把這捧“黃河泥”傳出了國門。

歷年來,獲得了國家級、省級及相關行業等多項榮譽:

中國澄泥硯傳承人李喜陽

中國澄泥硯傳承人李喜陽 2004年,榮獲民間藝術“金鼎獎”

2007年,“黃河澄泥硯”被確認為“河南省非物質文化遺產”

2007年,榮獲“河南省知名文化產品”

2009年,“荷塘情趣硯”榮獲首屆中國四大名硯精品展“金獎”

2010年,被國家外交部禮賓司定為專項外事禮品及領導辦公用硯。

2010年,“九龍聚財硯”榮獲第八屆中國文房四寶名師名硯精品大賽“金獎”

2010年,“開拓牛硯”榮獲第八屆中國文房四寶名師名硯精品大賽“金獎”

2011年,創辦“禮智堂”,致力於“黃河澄泥文化”的推廣與傳播。

2011年,被“中華文化藝術院”定為專用禮品硯。

2011年,榮獲“全國消費者信得過產品”

2012年,被“中央中國國禮藝術研究院”評為“國禮指定產品”

2012年,被“中國澄泥硯研製中心”授予“中國澄泥硯文化傳承人”稱號。

2012年,榮獲“河南省文化旅遊商品定點生產企業”

2012年,“孺子牛硯”被鄭州廣播電台定為專項禮品。

2012年,“開拓牛硯”被省級重點中學“鄭州八中”定位建校60年專用文化禮品。

2013年,“九龍聚財硯”被光大銀行定為大客戶專用文化禮品。

2013年,所研製的澄泥硯,受到“故宮博物院研究員”張淑芬充分肯定。

2013年,受到“解放軍上將”張文台等一行領導的親切接見,幾位首長充分肯定了“黃河澄泥硯”所取得的成績,並希望繼續努力,把中國澄泥文化發揚光大。

辨別真偽

綜述

澄泥硯起源於秦漢時期的磚瓦,燒造工藝經後世逐步完善,至宋代,已為“四大名硯”之一。宋、元、明、清是澄泥硯發展的高峰期,但由於統治階層更替以及文化差異,澄泥硯在這一時期展現出不同的工藝特點。了解這些不同的工藝特點,可以說是澄泥硯辨偽的關鍵所在。

宋代澄泥硯

硯最重器型,修泥簡約大氣,自內而外蘊含儒雅之韻,柔美但不失剛勁,故有“宋形”之稱。因此鑑別宋代澄泥硯的關鍵在於“觀其形”,細細體會便可感受到宋人運刀所流露出的文人氣息。

元代澄泥硯

硯由於受蒙古族草原文化影響,一改宋形之雅,外形古拙厚重,展現出遊牧民族粗獷的風格。如元蟬形澄泥硯,體積碩大,造型渾圓粗獷,好似蒙古力士一般,與宋代蟬硯比較,顯得有些“野蠻”,帶有鮮明的時代特徵。

明代澄泥硯

明代澄泥硯泥質最優,最為堅密,各類金沙藥粉的配比運用已是爐火純青。其修泥風格也逐漸由元代的“野蠻”轉變為“雄健”,既得雅致,又見肅穆。如明龍首澄泥硯,其造型澄泥硯寫意誇張,龍頭威猛方正,目光炯炯,鬚髮四面披散,足見其“雄健”內韻。而更為巧妙處在於,龍嘴外寬內深,可作一水盂。試想,用毛筆從龍口中取水研墨,多么意趣盎然!

清代澄泥硯

雖在泥質上不及明代緻密,但修泥雕刻工藝卻精細至極,可謂是各代澄泥硯中的“巔峰之作”。如清雲鳳紋澄泥硯,刀工細膩寫實,層雲之間恰有一鳳凰探出,身姿嫵媚,翎毛畢現。其捲雲紋飾的修泥刀法側鋒斜入,行刀連貫,一蹴而就,毫無滯澀之感。其他方法了解宋、元、明、清四個朝代澄泥硯的工藝特點,回過頭再看當今市場上的眾多仿品、贗品,其糙制拙劣處即能一目了然。以一方現代仿品臥牛望月澄泥硯為例,粗看去,硯體泥質堅硬細滑,硯面臥牛雕刻細緻,毛紋清晰,深陷的墨池恰與浮雕雲月紋凹凸呼應,右側硯邊還制有仿端石皮,用指輕叩,亦有沉悶之聲發出。不過如仔細觀察,還是可以輕易看出仿品的漏洞所在。其一,硯體不是澄泥質。此硯泥質雖和“鱔魚黃”極為相似,但實為石粉與化學膠脂混合鑄成,雖表面緻密光滑,卻不見金沙閃現,更不能用來研墨。其二,刻工呆板。所雕雲紋刀法不為側鋒斜入,且描刻痕跡較重。同時,新月的位置有悖常理,澄泥硯紋飾中,無論新月或滿月都深入雲間,半隱半現,而此新月完全掛置雲前,不似古人風格。其三,印款偽制。在硯背面右下角印有“乾隆年制”四字篆書款,識其字跡,鬆懈渙散,章法凌亂,較真款相去甚遠。

四大名硯台

端硯、洮硯、歙硯、澄泥硯。悠悠五千年,在文房四寶中,硯的歷史最為悠久,它幾乎與華夏文明同生,與文字同興。所以,硯自古以來就被置於文房四寶之首。硯台經過漫長的發展過程,而今,已經發展成為了一個龐大的家族。端硯、歙硯、洮硯和澄泥硯更是被譽為中國“四大名硯”。

河南省特產

| 河南,中國之一省,省會鄭州。河南省位於中國中東部,黃河中下游,因大部地區在黃河以南,故名河南,又名大河之南。河南是中國九州中心的豫州,所以,河南簡稱"豫",且有"中州"、"中原"之稱。大家一起盤點河南土特產。 |

| 杜康酒| 洛陽牡丹| 洛陽宮燈| 洛陽唐三彩| 洛陽水席| 澄泥硯| 大京棗| 馬豫興桶子雞| 長春軒五香兔肉| 蘭考葡萄| 百子壽桃 | 朱仙鎮木版年畫| 汴繡| 汴綢| 花生糕| 宮瓷仿製品| 套四寶| 天花粉| 雙頭黃酒| 內黃大棗| 內黃燒灌腸| 安陽三熏| 安陽玉雕| 安陽狗皮膏藥| 道口燒雞| 道口錫器| 彰德陳醋| 糖油板栗| 永城棗乾| 水城辣椒| 民權白葡萄酒| 張弓酒| 南瓜豆沙糕| 景家麻花| 許昌燒煙| 信陽毛尖| 孟津梨| 靈寶蘋果| 貴妃杏| 廣武石榴| 鹿邑草帽 | 南陽烙花| 盤硯| 鈞瓷| 汝陽劉毛筆| 水晶石 | 沙南芝麻| 小磨麻油 | 四大杯藥| 職膠| 黃河鯉| 安陽相州皮渣| 血糕| 粉皮 |